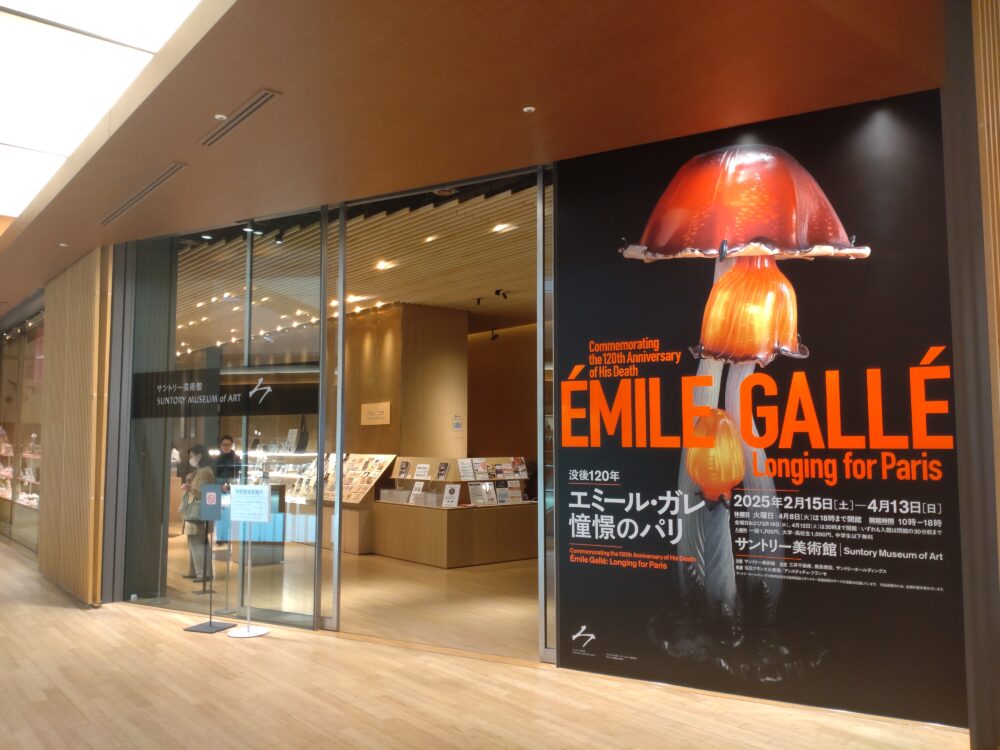

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

2025年2月15日から4月13日まで開催されていました。章立ての構成に沿って、印象に残った展示作品をご紹介しましょう。尚、青緑色の文字で表記した箇所は、パネルまたはキャプションの解説から一部を引用しました。

プロローグ 1867年はじめてのパリ万博、若かりしガレの面影

コンポート 1867年頃 ポーラ美術館所蔵

12稜形や花形の脚台によって、コンポート自体がおおらかな形の花を思わせる。透明ガラスの表面には白や緑の花文様が、裏面には紫の唐草文様がエナメル彩で描かれ、表面と裏面が重なることでひとつの文様をなす。

緩やかな曲線、繊細な文様に忽ち魅了されました。21歳時にこれだけ完成度の高い作品を制作していたなら、10代の頃から将来を嘱望されていたことでしょう。

第1章 ガレの国際デビュー、1878年パリ万博から1884年第8回装飾美術中央連合展へ

1877年に家業を継いだガレにとって、1878年のパリ万博は経営面・制作面で初めて指揮をとった国際デビューの機会となりました。バカラやサン・ルイなどの大手メーカーも出品した同万博の第19クラス(クリスタルガラス、ガラス、ステンドグラス)でガレは銅賞を受賞し、世界の大舞台で順調なスタートを切ります。(中略) 本章では、パリに迎えられた初期のガレの様子をご紹介します。

花器「鯉」 1878年 大一美術館所蔵

初期ガレ作品の中でも、ジャポニスム様式の代表格といえる花器で、1878年パリ万博出品モデルのひとつ。『北斎漫画』13編中の「魚藍観世音」図からモチーフを転用している。

信州小布施/北斎館のサイトに『魚藍観世音図』が掲載されていたので拝見しました。本作は、その原画のダイナミズムを損なうことなく、鱗・ヒレがあでやかに、より装飾的に仕立てられています。梅花を模したような青・白・黒の文様が優美ですね。

花器「バッタ」1878年頃 サントリー美術館所蔵

作品8と同形別意匠の作品。月光色ガラスを型に吹き込んで捻りのある畝状の凹凸をつけることで、形に躍動感をもたらしている。

まるで水中を泳いでいるかのように、バッタは6本の脚・長い触角を存分に伸ばしています。No.8は本展のために大一美術館から借りたのですね。2作品を並べて展示する意義は大きいと思いました。

香水瓶「女神」1884年 ポーラ美術館蔵

瓶の中央のメダリオンに車輪に乗った女神とラッパを吹く女神が描かれ、女神たちを取り囲む装飾文様が、本作に豪華な趣を与えている。

ロイヤルブルーを使用した気品ある作品。女神の絵柄が軽妙なタッチで描かれています。

花器「黄水仙」1884年 個人蔵

デザインの盗用を恐れて、1882年8月24日、ガレはデザイン画29点の意匠登録をナンシー労働裁判所に申請した。この花器のデザイン画もそのうちの1枚に含まれていた。

デザイン画の意匠登録を申請したとキャプションにありますが、いつの時代もデザインの盗用は付きものなのですね。当時の法的保護は国内に留まっていたのでしょうか。才能あるデザイナーにとっては悩ましい問題だったのでしょう。

第2章 1889年パリ万博、輝かしき名声

真の意味で輝かしい成功を収めたのは1889年のパリ万博でした。ガラスに対する科学的な研究を重ね、新たな素材と技法を開発し、およそガラス作品300点、陶器200点、家具17点という膨大な出品作品と2つのパヴィリオンを準備したガレは、ガラス部門でグランプリ、陶器部門で金賞、1886年に着手したばかりの家具部門でも銀賞を獲得し、大成功を収めました。

花器「ジャンヌ・ダルク」1889年 大一美術館蔵

ガレが1889年のパリ万博で発表した黒色ガラスを使用した大作で、フランスの愛国心を象徴するヒロイン、ジャンヌ・ダルク(1412頃−31)が彫り描かれている。

本展の筆頭に挙げたいほど、高級感・重厚感のある作品。来場者が代わる代わる撮影していました。サントリー美術館と同じく、大一美術館も良い物を所蔵していますね。剣を掲げる馬上の人と言えば、先ずジャンヌ・ダルクを思い浮かべますよね。

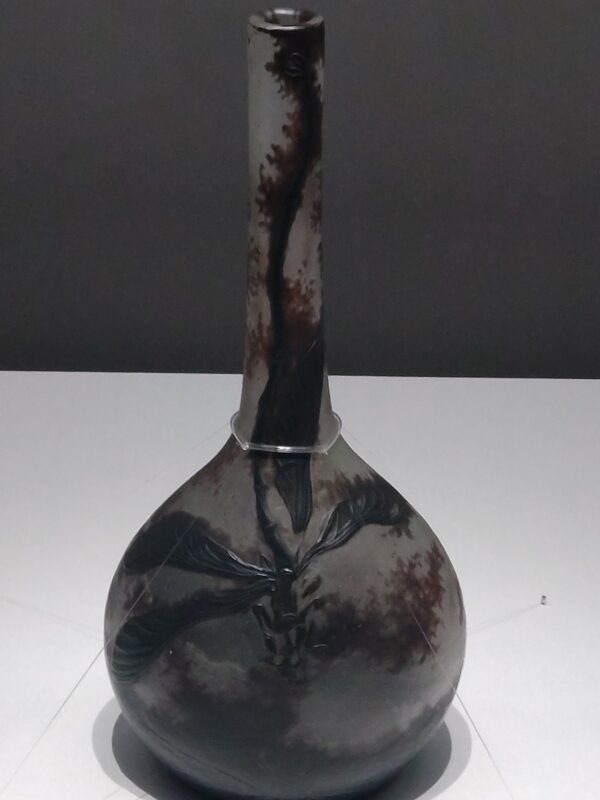

花器「蜻蛉」1889年 サントリー美術館所蔵

黒色ガラスを用いたシリーズをガレは「悲しみの花瓶」と称した。本作では、頭から落下する一匹の蜻蛉と、その姿がうっすらと水面に映り込む様子を、写実的に彫り出す。

モチーフは花弁かしら…と思ってキャプションを拝読。頭から落下する一匹の蜻蛉を描いた異色作だったとは。その姿がうっすらと水面に映り込む様子まで描く発想が非凡です。

| 【ふるさと納税】【horii.】ベーシックウォレット 〜鞄職人が手掛ける〜 価格:44000円 |

第3章 1900年、世紀のパリ万博

1900年のパリ万博は、フランス史上、最も華やかな国際舞台となりました。しかし実際には、地方都市には何の利益ももたらさないといった反対の声もあり、このとき中心となって声を上げた都市のひとつがガレの故郷ナンシーでした。この頃のガレは、もはやナンシーの一市民であるだけでなく、フランスを代表する装飾芸術家としてパリでの地位を固めつつありました。(中略) 本章では、ガラスと家具の部門でグランプリに輝いた1900年パリ万博の頃の作品を中心に、ガレの傑作の数々をご紹介します。

花器「おだまき」1898−1900年 サントリー美術館所蔵

濃紫色、淡紫色、黄褐色のガラスがグラデーションをなす器に、マルケトリ※1とエングレーヴィング※2によっておだまきの花を表す。花弁や葉の下に挟み込まれた金属箔が華やかである。

※1 家具や工芸品の制作で用いられる「象嵌細工(寄木細工)」を指しますが、ガレはこの技法をガラスに応用しました。加熱したガラスの表面に別のガラス片を貼り付け、再加熱して本体になじませて、あたかも象嵌細工のような効果を生み出したのです。 (『小樽芸術村』サイトから引用)

※2 版画技法。銅版画は、凹版を製版する技法によって直刻法と酸腐蝕法に大別できるが、これは前者の内の一つで最も単純なもの。銅版にビュラン(断面が正方形か菱形の刃をもつ彫刻刀)で線刻し、そのV字型に彫られた凹部にインキをつめ、プレス機で紙に刷り上げる。ビュランで版材を完全に削り取ってしまうので、ドライポイントのようなまくれもエッチングのような腐蝕による線のくずれもない、冷たく硬質な線が最大の特徴である。(『徳島県立近代美術館』サイトから一部引用)

花器「カトレア」1900年頃 サントリー美術館所蔵

溶けたガラスを貼り付ける溶着の手法とエングレーヴィングを駆使し、カトレアの花を立体的かつ写実的に表現する。表面では大輪の花を咲かせるカトレアが背面では弱々しくしおれており、器の表と裏で生と死の表裏一体が表されている。

飾る目的であれば、この咲き誇るカトレアが前面にくるのでしょうね。死をなるべく前面に出さない現代日本の風潮が脳裏をよぎりました。

鉢「クレマチス」1889年頃の意匠 パリ装飾美術館所蔵

この鉢は、第5代フランス共和国大統領マリー・フランソワ・サディ・カルノーの息子で、装飾美術中央連合の会長を務めたフランソワ・カルノーが、1951年にパリ装飾美術館に寄贈した作品。大統領であった父から譲り受けた作品と推測されている。

ターコイズ・ブルーが印象的。黒色との取り合わせが素敵です。開花したクレマチス、蕾のクレマチスがバランスよく配置されています。

花器「木立」1900年頃 サントリー美術館所蔵(菊地コレクション)

ガレは工場の扉に「我が根源は森の奥にあり」という言葉を掲げていた。様々な動植物の生命の神秘が宿る森は、ガレの芸術の源であった。

この脚部も何かの花弁を象っているようですね。鬱蒼とした森をモチーフにしているためか、独特の雰囲気を纏っています。

飾棚「落日」1890−92年 サントリー美術館所蔵(菊地コレクション)

本作でも、上段の背板や棚の支柱に芥子の実がモチーフとして取り入れられている。

下段前面には日没を迎える海が描かれています。家具のデザインまで手掛けたとは、旺盛な創作意欲です。

エピローグ 栄光の彼方に

新しい世紀を迎えた1901年あたりから、彼は療養を繰り返すようになりました。そして1904年9月23日、白血病によってその人生に幕を下ろします(享年58)。ここでは、ガレの最晩年にあたる1901年からの4年間、おそらく死を覚悟していた彼の心情と、独自の芸術のために奔走し、その人生を捧げた、ガレの集大成とも言える作品をご覧いただきます。

ランプ「ひとよ茸」1902年頃 サントリー美術館所蔵

小さく短命なひとよ茸の成長過程を三段階に分けて巨大化し、当時最先端の家具であったランプに仕立てた、ガレ晩年の大作。

明るく灯る本作は大作でもあり、遠目にも展示室で目立ちます。時間の経過を表現したひとよ茸に仮託したのは、余命を悟った自らでしょうか。

脚付杯「蜻蛉」1903−04年 サントリー美術館所蔵

繊細なエングレーヴィングを施した写実的な蜻蛉や、その影が溶けこんだ大理石のような素地など、ガレが編み出してきた様々な表現技法が駆使された作品。

亡くなる前々年〜前年に制作されたとは信じ難い完成度です。化石?と見紛うほどリアルな蜻蛉の羽。透き通る羽をどのように制作したのか、興味は尽きません。

本展開催期間中は30点の展示作品を掲載しましたが、当ブログ(ダイジェスト版)では14点に絞っております。