過去の展覧会になります。

2025年9月26日から11月24日まで開催されていました。

印象に残った展示作品をご紹介しましょう。作家名の表記のないものは円山応挙の作品です。尚、紺色の文字で表記した箇所は展示室内の解説から一部引用しました。

展示室1

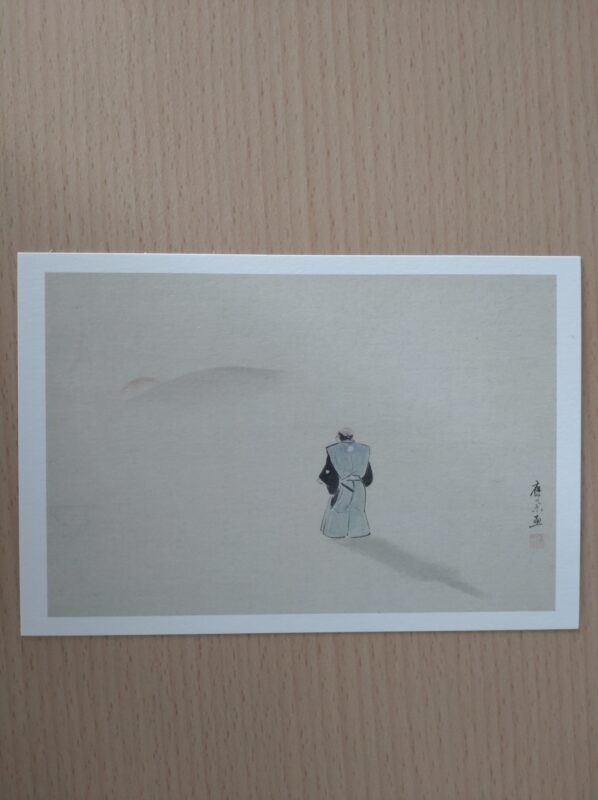

元旦図 1幅 江戸時代・18世紀 個人蔵

ご自身をモティーフにしたのでしょうか。お弟子さんの描いた《円山応挙像》に見られる身体的特徴と似通っています。削ぎ落とされた構図から、威儀を正して初日の出を迎える応挙の生真面目な側面を窺うことができました。

子孫への教訓書 1幅 江戸時代・18世紀 個人蔵

本作は子孫へ向けて処世訓を絵とともに書き記した大変興味深い資料である。内容は、高望みせず誠実に生きることと教育の重要性が主に説かれている。

子孫への教訓書は初見。『子孫へ序』と題して「誠をつくすに遠慮は無用之事成」という文言から始まります。誠を尽くすことが大前提。現代の世相とは大いに異なりますね。室町時代から400年続いた狩野派にも処世訓を遺したご先祖様はいなかったのか気になります。

展示室4

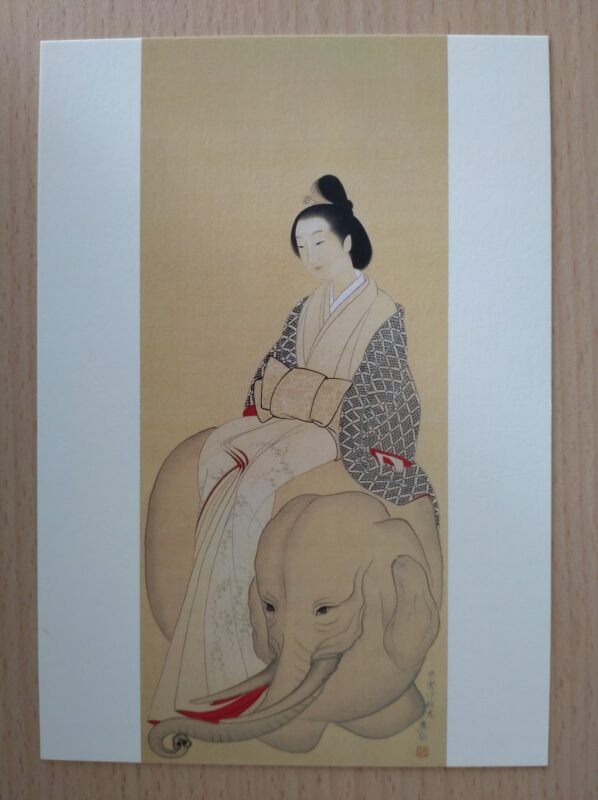

江口君図 1幅 寛政6年(1794) 静嘉堂文庫美術館

謡曲「江口」を主題とした作品で、平安時代末期、淀川下流の歓楽街・江口の里の遊女だった江口君を、象に乗る普賢菩薩に見立てた趣向である。(中略) 応挙が亡くなる前年、62歳の作。

気品ある「江口君」の風貌に魅了されました。普賢菩薩に仕える象の面立ちにも、そこはかとない気品があります。茶系でまとめられた画面に、袖口・裾の朱色、羽織もの・髪の黒色が良いアクセントとなっています。

龍門図 3幅 寛政5年(1793) 京都国立博物館

左右に泳ぐ鯉を、中央には慣用句の「登龍門」でなじみ深い「滝登りの鯉」を描いた作品。ぬるりとした質感や鱗の細かさが美しく、中幅の鯉の鱗は一枚ずつ、金泥で縁取りされる。また、滝登りの鯉の体は、勢いよく流れる滝と接する部分が白く塗り残される。(以下、割愛)

東中野/黎明アートルームで拝見した柴田是真筆《登龍門図》《飛鯉図》を想起しました。纏う雰囲気が似ているように思いました。是真さんは応挙作品から学んだのかな…と思い、黎明アートルームで受領した図録を拝見。「是真は十六歳の時に円山四条派の鈴木南嶺に師事して日本画を学んだ。毎月6回、深川網打場の師家に行って手本を貰い、それを持ち帰って臨模し、持参して添削を頼んだ。(以下、割愛)」とありました。

竹雀図 屏風 6曲1双 天明5年(1785) 静岡県立美術館

右隻には雨の中しなだれる竹林を、左隻には、さやさやと風に揺れる竹林を描き分け、そこに舞い遊ぶ雀たちが配される。直接的に雨や風を線で表さず、モティーフの動きと墨の濃淡によって象徴的に表現される点が美しい。(以下、割愛)

そぼ降る雨、竹林を渡る風が一抹の寂しさを誘いますが、思い思いに遊ぶ雀たちが何とも愛らしい作品。身近な生きものに目を向ける、応挙さんの質実な人となりを垣間見た思いです。右隻に描かれた雀は9羽、左隻に描かれた雀は17羽。天敵に狙われることのない竹林をねぐらにしているのでしょうか。左隻に描き込まれた雀の数には驚きました。竹林に抱かれる雀の生態をも表現しているように思いました。

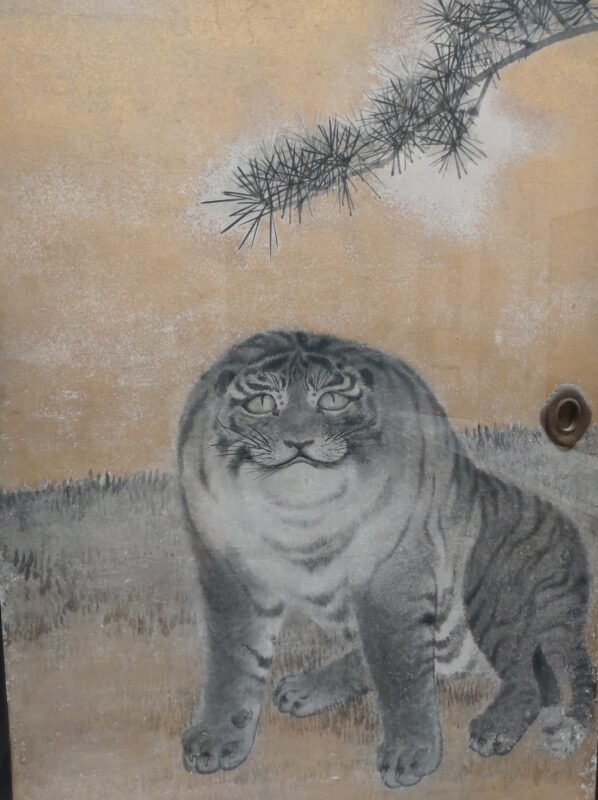

重要文化財 遊虎図襖 (虎の間東面) 天明7年(1787) 香川・金刀比羅宮

「こんぴらさん」の愛称で親しまれる香川県の金刀比羅宮。その表書院を飾る障壁画を代表する作品である。(中略) 同宮の障壁画制作に際しては、応挙のパトロンであった三井家が資金援助を行ったことが史料から知られる。

本作品の右隣に《虎皮写生図屏風》(制作年不詳)が展示されていました。こうした虎の毛皮を何度か写生してから、本作品の制作に臨んだのでしょうね。左側に描かれた虎は猫に近い感じです。切り立った崖、激しく流れ落ちる滝が、速筆でダイナミックに描かれています。

| 価格:4940円 |

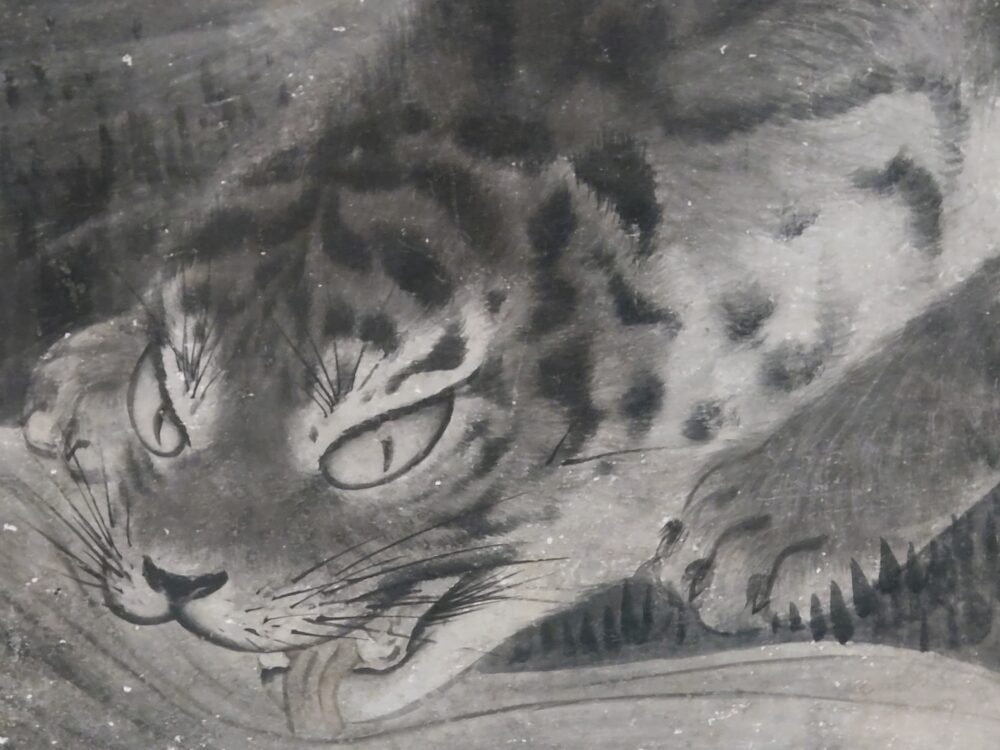

重要文化財 遊虎図襖 (虎の間北面) 天明7年(1787) 香川・金刀比羅宮

キャプションに虎の雌だと思われていたヒョウの姿も見えるとありましたが、こちらがそうですね。

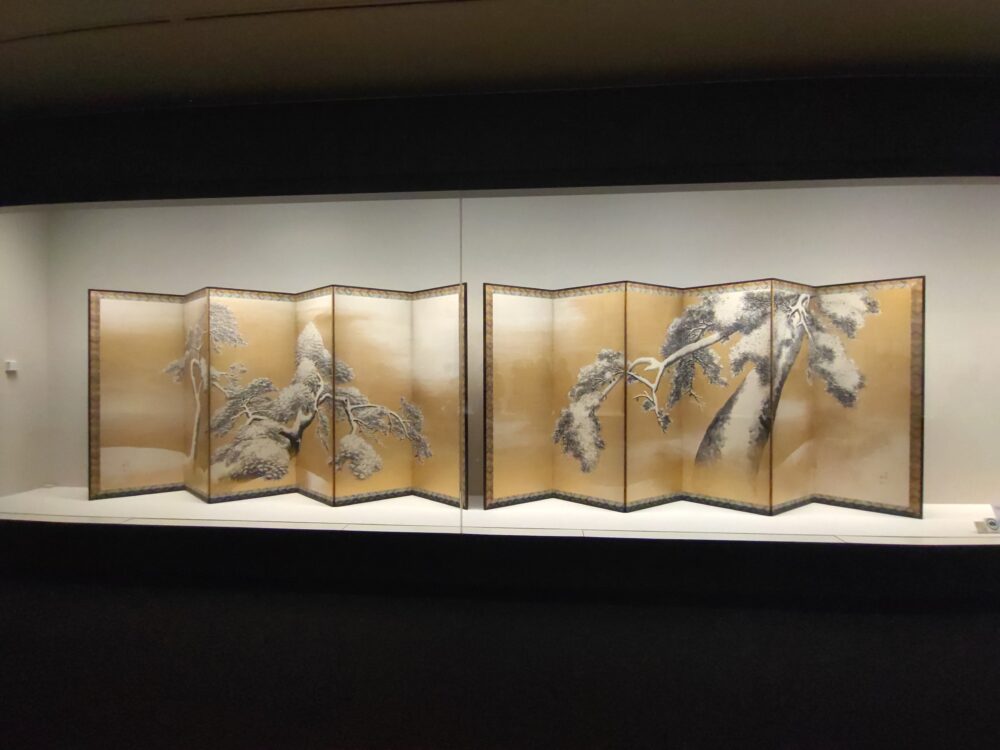

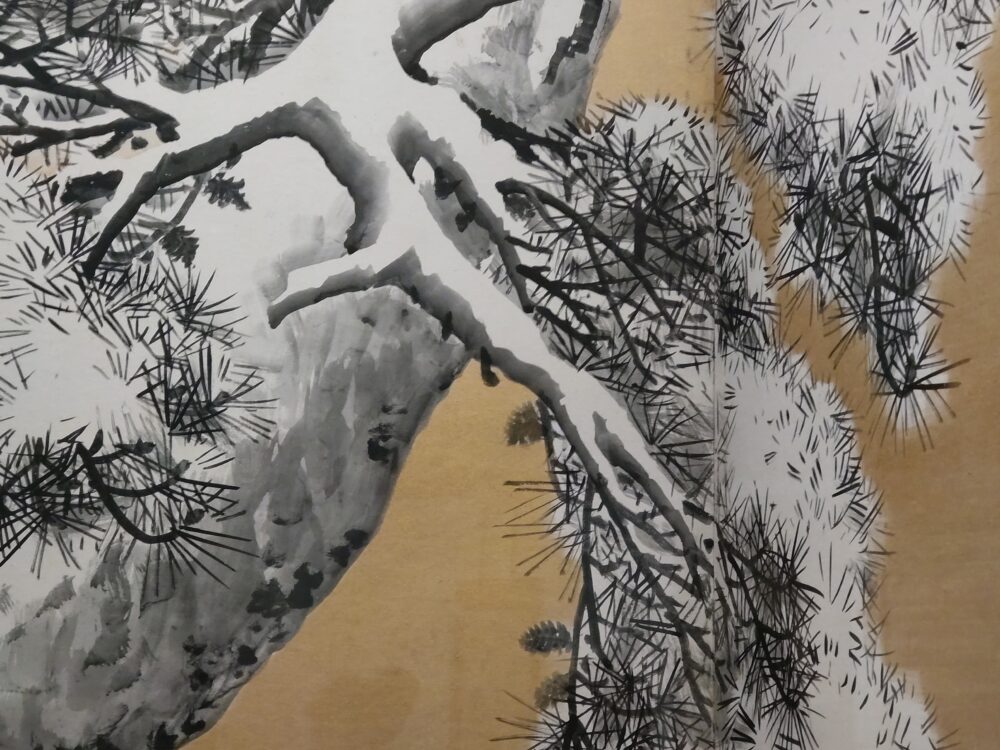

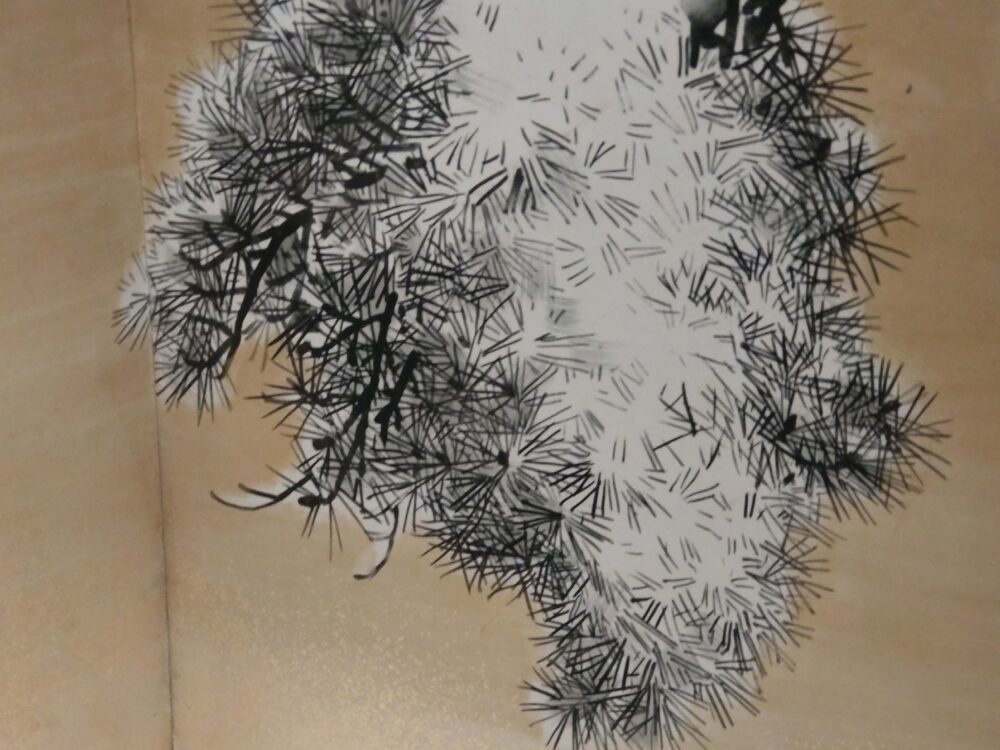

国宝 雪松図屏風 6曲1双 江戸時代・18世紀 三井記念美術館

唯一国宝に指定されている応挙作品。雪と松を描いた本作には、墨・紙・金泥と砂子という最低限の素材しか用いられていない。雪は絵具ではなく、塗り残した紙の白さによって表されている。(以下、割愛)

2017年秋、京都国立博物館で開催された『国宝』展で初めて拝見し、「国宝中の国宝…」と衝撃を受けました。初見のインパクトは絶大!!狩野永徳《花鳥図襖》を目当てに来館したのですが、そちらを鑑賞するのは2度目。等しく初見だったら、どちらの作品により惹かれていたかしら、とふと考えることがあります。

幽霊図 1幅 江戸時代・18世紀

応挙は時に「足のない幽霊図の創始者」と語られる。実際は応挙より前、17世紀後半には既にそうした表現がみられるが、掛軸形式で「足のない幽霊図」を定着させ、人気を博したのは応挙であろう。(以下、割愛)

ほぼ同じモティーフの《幽霊図》3点が並んで展示されていました。左側の作家は山口素絢。真ん中は長沢芦雪。右側の作家名は空白。「作家不詳? でも一番巧いぞ! 」と一瞬勘違いしました。作家名の表記のないものは円山応挙の作品でした。幽霊の面差しに気品があり、かつては生きていた美しい女、という視点で表現されています。濃淡で描かれた髪、比較的太い筆で淡く引かれた衣の描線にも魅了されました。

展示室6

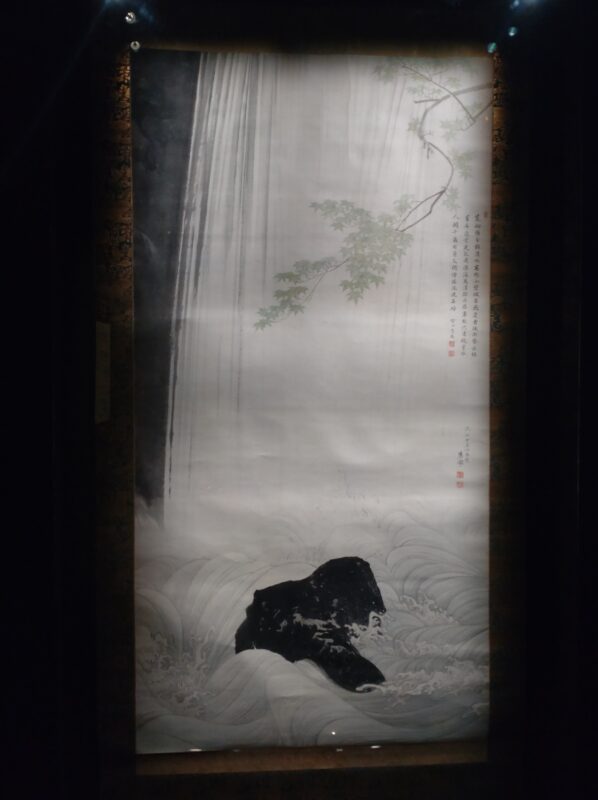

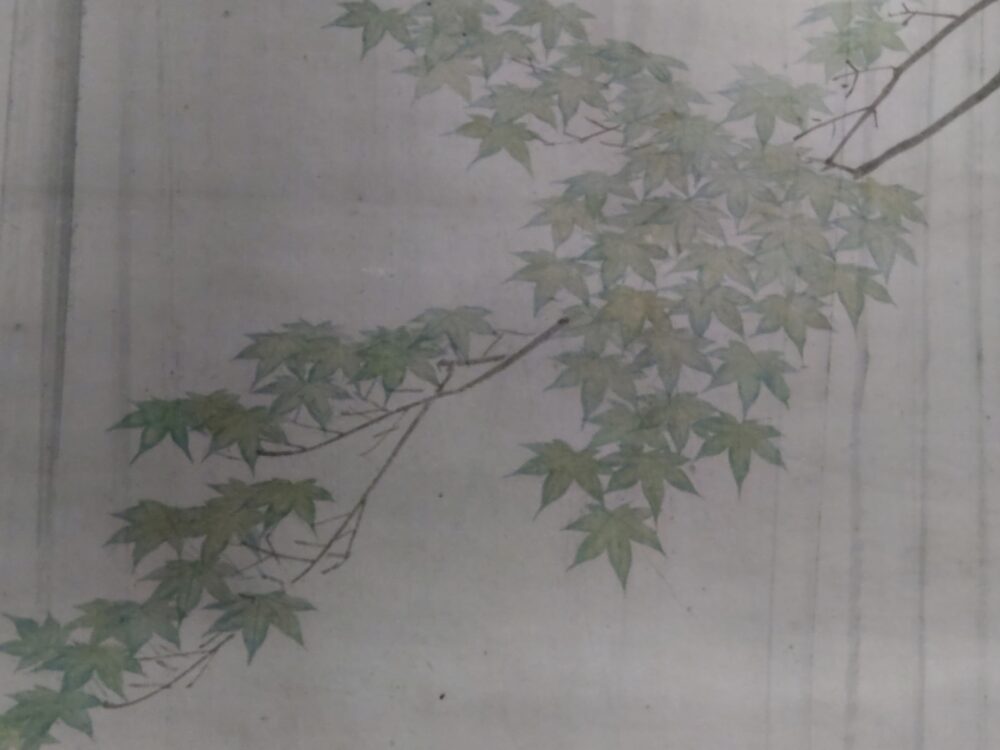

青楓瀑布図 1幅 天明7年(1787) サントリー美術館

勢いよく流れ落ちる滝と蛇行しながら枝を伸ばす青楓を描いた、初夏らしい清爽な一幅。(以下、割愛)

照明を抑えた展示室に1点だけ展示されていました。

緑色の楓が涼やかです。

岩を洗う激しい水流・飛沫を表現した描線が見事です。

展示室7

東京初公開となる、伊藤若冲筆《竹鶏図屏風》、円山応挙筆《梅鯉図屏風》は全期展示。残念ながら撮影不可。

風雪三顧図襖 8面 江戸時代・18世紀 白鶴美術館

慣用句の「三顧の礼」の典拠としても知られる、劉備らが諸葛亮の庵を訪ねる『三国志演義』の一場面を描いた作品。(以下、割愛)

国宝《雪松図屏風》は別として、本展で最も気に入った応挙作品です。今年は複数の展覧会で時間経過を表現した巻物を拝見したので、つい右から左へ視線を動かしてしまいました。右2面に諸葛亮の庵(小さな屋敷)、次の2面に景観、次の2面に劉備・関羽・張飛、左2面に景観が描かれています。小川に架けられた橋を渡ろうとする馬上の劉備を先頭にして、馬上の関羽・張飛が続きます。雪深い山奥の庵の窓は開け放たれ、下男(または留守宅の管理人)らしき姿が見えます。仮に、諸葛亮の不在を暗示しているとしたら、劉備らが庵を訪ねるのは初めてか、2度目か。

円山応挙 梅鯉図 屏風 2曲1隻 天明7年(1787)

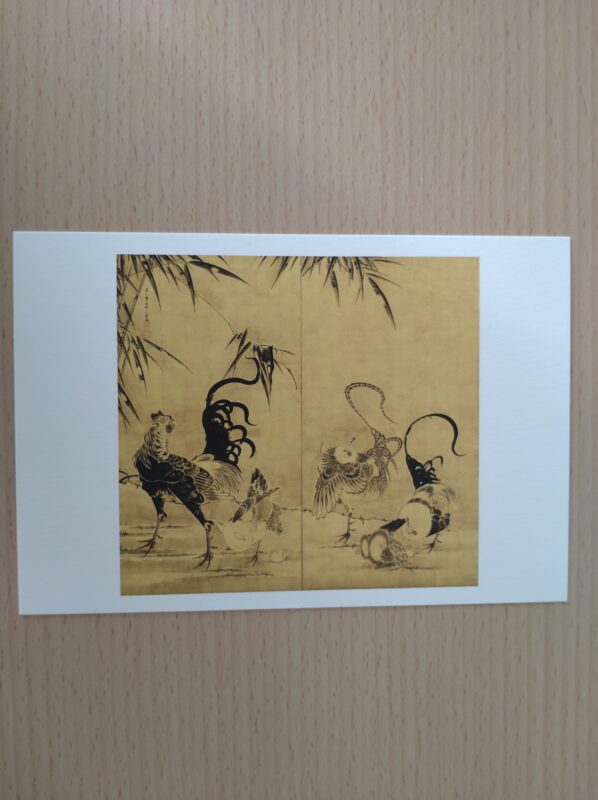

伊藤若冲 竹鶏図 屏風 2曲1隻 寛政2年(1790)以前

東京初公開の若冲と応挙合作屏風。二曲一双の左右隻は、それぞれの法量、金箔の貼り方がまったく同一。注文主が金屏風を仕立てて若冲、応挙に依頼したと思われる。(以下、割愛)

応挙は若冲より17才若く、《梅鯉図屏風》が制作された時点の年齢は、応挙54歳(前後)、若冲71歳(前後)。2作品を比較した印象として、制作者の年齢が逆では?と。円山応挙筆《梅鯉図屏風》はあらぬ方向に伸びた梅の枝が、美化も省略もされず、おそらく実景のまま描かれています。水中を静かに泳ぐ鯉の描写と相まって、50代半ばにして侘び寂びの境地。対して伊藤若冲筆《竹鶏図屏風》は、突き上げるように尾羽は誇張して描かれ、鶏たちは伸びやかに表現されています。左の鶏は、70歳を迎えて尚、意気盛んだったであろう若冲さんの化身のようではありませんか。

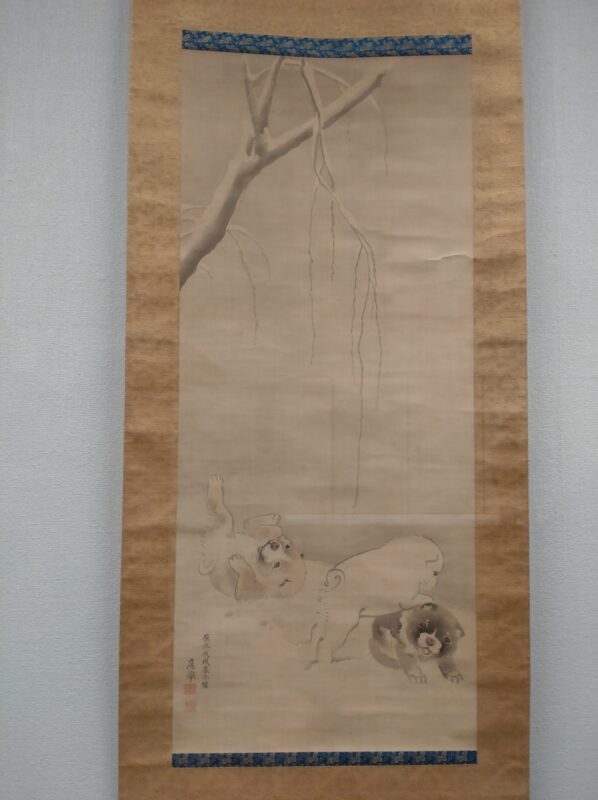

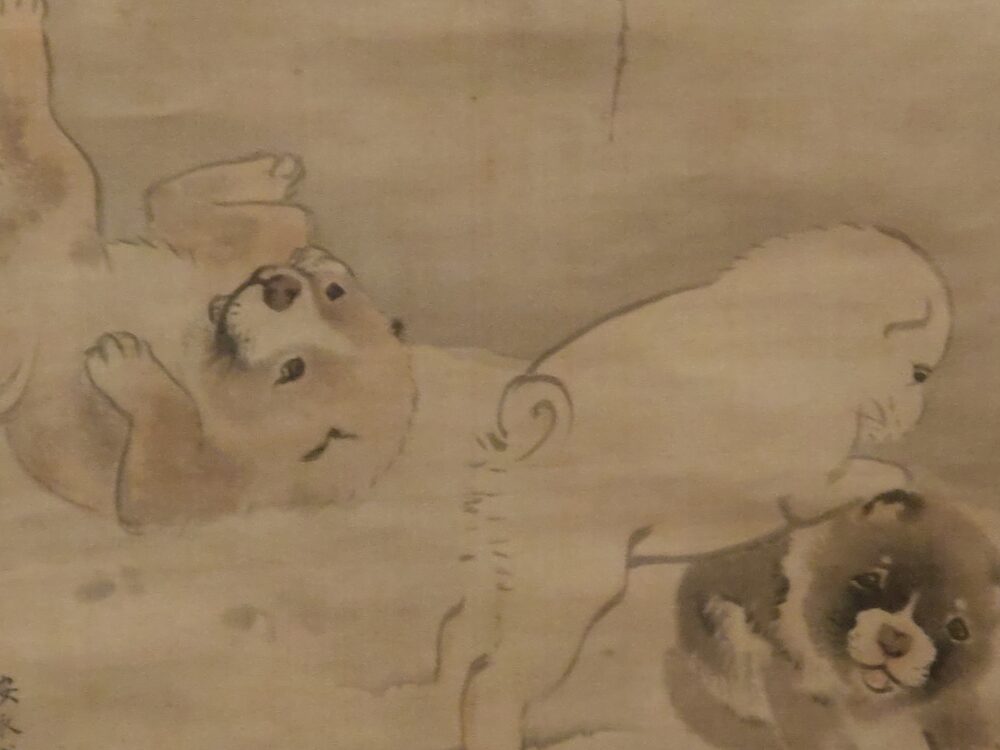

雪柳狗子図 1幅 安永7年(1778)

(前略) ころころ、ふわふわとした子犬のキャラクターはこの頃には完成されており、ごろりとひっくり返る様子が愛らしい。雪の積もった柳は、絹地を塗り残すことで表している。

仔犬の絵と言えば、長沢芦雪が第一人者かと思っていましたが、応挙が芦雪のお師匠さんだったことを本展で知りました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

―余談― ミュージアム・ショップで、数枚のポストカード、木目の美しい一輪挿し(高さ11cm)を購入しました。リビングのキャビネットに置く小物を探していたので、良い物が見つかり、満足。