奥に展示されている襖絵は、狩野山楽筆《牡丹図》。

過去の展覧会になります。

開創1150年を記念する本展。副題は《百花繚乱 御所ゆかりの絵画》。1月21日から3月16日まで開催されていました。

本展は章立ての構成でした。第4章に限り撮影可。先に観覧した第2会場の展示作品をご紹介しましょう。尚、紫色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説から(一部)引用しました。

第2会場

第4章 女御御所の襖絵

第4章に展示されている作品は全て重要文化財。個別の表記は割愛致します。

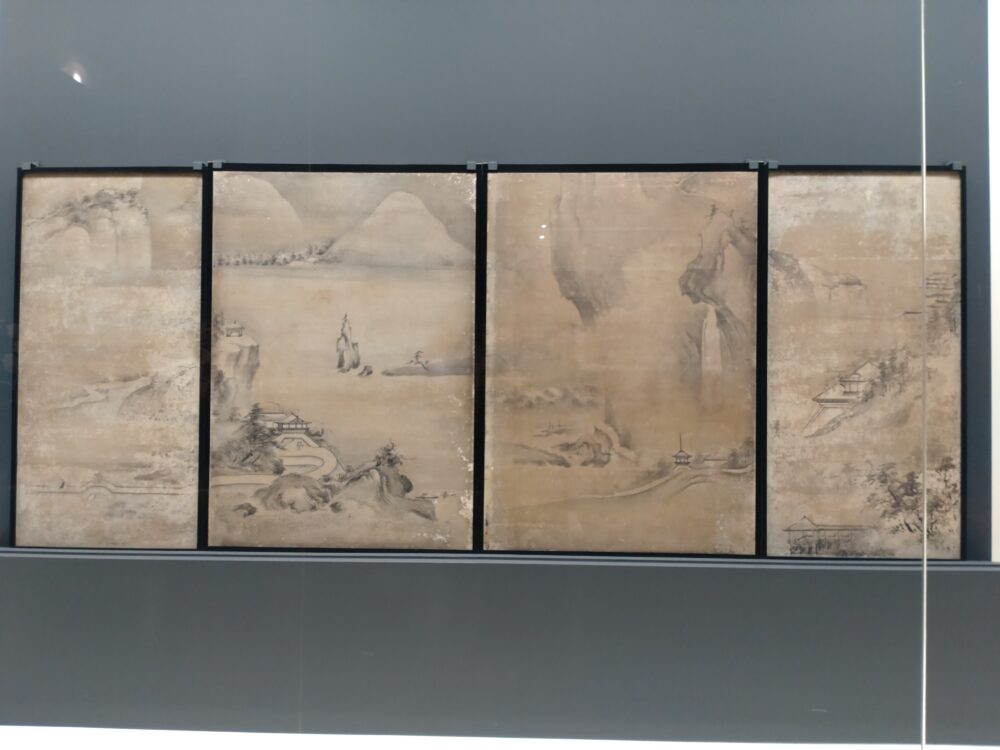

山水図[正寝殿御冠の間] 狩野山楽筆 安土桃山〜江戸時代

水辺を中心とした穏やかな景観の山水図。(中略) 水墨の山水図は画題のなかでも格式が高く、「御冠の間」という最上位の部屋を飾るにふさわしい。

あたかも舗装道のようにデフォルメされた一本道を往く馬上の人と供の者。絵に人の姿を認めると没入感が高まります。

一見、襖絵かと思いましたが、異なる寸法を組み合わせた屏風のようです。

拡大すると、山荘の見晴らし台に佇む二人の人物が認められます。大瀑布を眺めているようです。

デフォルメされた山間の道を1人の男(行商人でしょうか?)が歩いています。

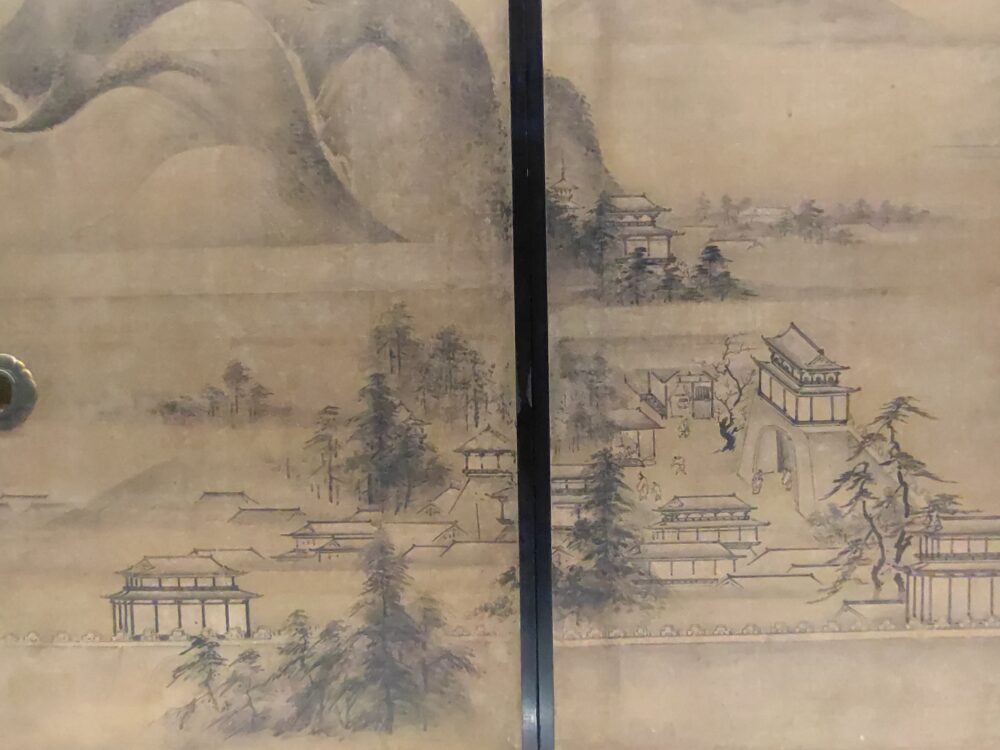

正方形の建具。こちらでも宝探しのように人物を探してみましょう。

拡大すると、屋敷の庭に、大人と2人の子供らしき姿があります。山河に浮かぶ小舟を操る人までは視認できません。

6枚続きの襖絵です。

右側2枚を高倍率で撮影。高楼の周辺には沢山の人。

左側2枚を高倍率で撮影。山荘には2、3人の姿が見えます。

御冠の間 (再現展示コーナー)

「正寝殿」は歴代門跡の御座所(居室)であり、なかでも最も格式が高いのがこの「御冠の間」です。(中略) 部屋の北側にあたる奥半分が一段高くなっており、そこに上畳を敷いて御座所としています。脇には冠を置くための冠台が置かれており、背後には華やかな桐竹文様の蒔絵を全面にほどこした帳台構と呼ばれる座敷飾が付されています。

一段高くなっている畳の上にさらに上畳が敷かれています。座布団のような感覚でしょうか。

帳台構に施された蒔絵が豪華。素朴な山水画との取り合わせが不思議にマッチします。御座所に冠台が備え付けられているということは、冠を被って謁見しなければならない公務が日常的に多かったのでしょうか。

上段の間は後宇多天皇が院政を執った部屋で、執務の際は御冠を傍らに置いたことから、「御冠の間」と呼ばれている。南北朝講和会議が、ここで行われたと伝わる。(大覚寺の公式サイト『正寝殿』より一部引用)

―意匠からみる御所のなごりと謎―

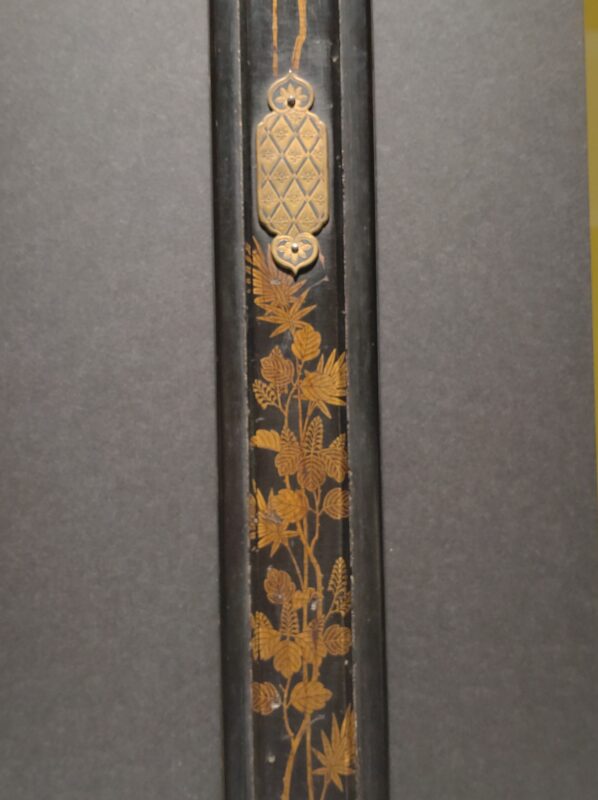

皇帝や天皇の象徴とされる鳳凰は「桐の木に棲み、竹の実を食う」と考えられていました。「御冠の間」の帳台構(再現展示コーナー)にみえる蒔絵や飾金具には、これをふまえた桐と竹の文様がほどこされています。鳳凰こそ表わされていませんが、この組み合わせから「御冠の間」が天皇に関係する部屋であることがわかります。

一方、正寝殿と宸殿の各襖の引手金具には、天皇家の象徴である菊と、徳川将軍家の家紋である三つ葉葵がデザインされています。他に例のない組み合わせであることから、こちらは江戸時代初期の元和5年(1619)、後水尾天皇と徳川秀忠の娘・和子の婚姻の際に造営された女御御所の遺構と考えられています。

元和5年(1619)造営の女御御所は20棟以上の建物から構成されていましたが、その多くは改修されており、図面も一部しか伝わらないことから当初の姿がわからなくなっています。大覚寺の建物の造営時期や移築時期については、まだ多くの謎が残されています。

桐竹蒔絵帳台構蒔絵部材 安土桃山〜江戸時代

大覚寺正寝殿「御冠の間」に設えた帳台構の一部。桐と竹は、鳳凰すなわち天子を連想させるモチーフである。

鳳凰が桐の木に棲み、竹の実を食うと考えられていたとは興味深い話です。細長い部材に描くモチーフとして、縦に伸びる桐・竹は最適でもあったでしょう。

正寝殿襖引手金具[正寝殿雪の間]江戸時代

中央に徳川家の三つ葉葵紋を置き、周囲に皇室ゆかりの菊花を配する。細部まで唐草や魚々子(魚卵のような粒)で精緻に飾られている。

まさしく他に例のない組み合わせです。三つ葉葵を菊の御紋が囲むデザインが意味深長でもあり…。

| 価格:40000円~ |

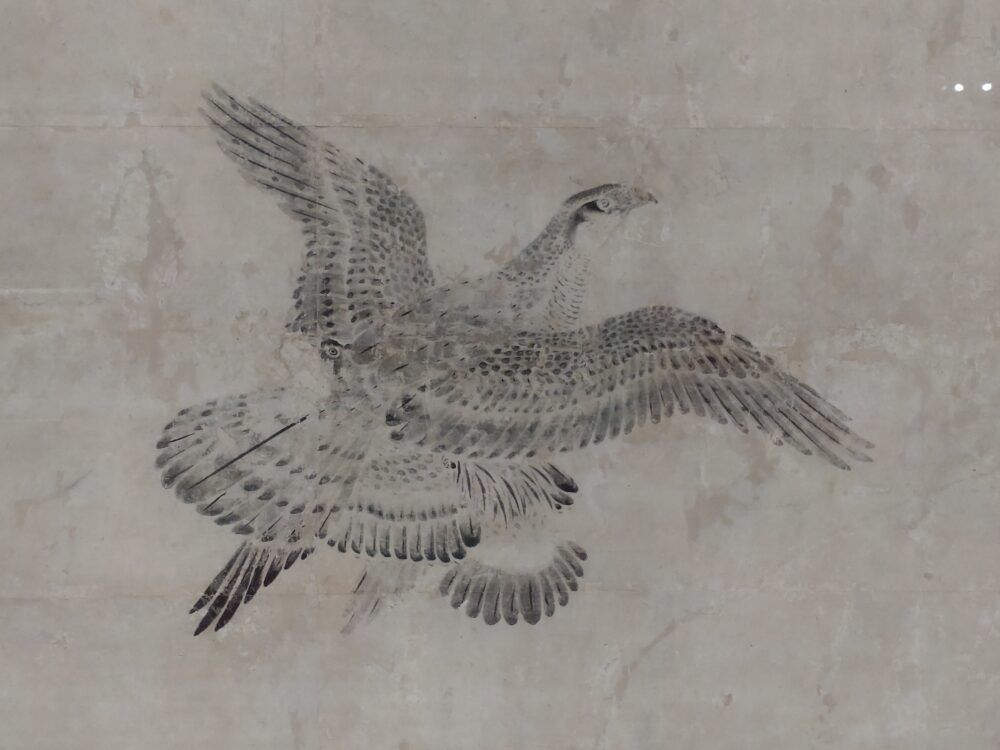

松鷹図[正寝殿鷹の間]狩野山楽筆 安土桃山〜江戸時代

巨大な松と勇猛な鷹を豪壮に描き表わした、山楽による水墨花鳥画の代表作。山楽の師である狩野永徳の「檜図屏風」(当館蔵)と酷似するが、柔らかな筆使いに、山楽の様式的個性の萌芽を見出すことができる。

近くで拝見すると、紙が細かく継がれていることが判ります。縦は一様に5段。横は数えなかったのですが、襖の中央でも継がれています。一枚紙を使用するとばかり思っていたので、その制作過程も知りたいところです。

経年劣化により、主要なモチーフさえ色褪せていますが、翼を広げた鷹に風格が感じられます。

松の枝に留まる鷹。枝を描いた筆勢と相まって、孤高な風情も伝わってきます。

師匠の狩野永徳と筆遣いが似ているのだと思いますが、全体的に色褪せているため、狩野永徳「檜図屏風」(当館蔵)と酷似するようには見えませんでした。

―宸殿― 後水尾天皇(1596〜1680) より下賜されたと伝えられる寝殿造の建物です。もともと「宸殿」とは、内裏(御所)にある即位や節会などの公式行事を行なう殿舎「紫宸殿」の略称です。大覚寺宸殿は徳川和子(1607〜78、後の東福門院)が後水尾天皇に入内した際に造営された女御御所の宸殿であったと伝えられています(現在では諸説あります)。

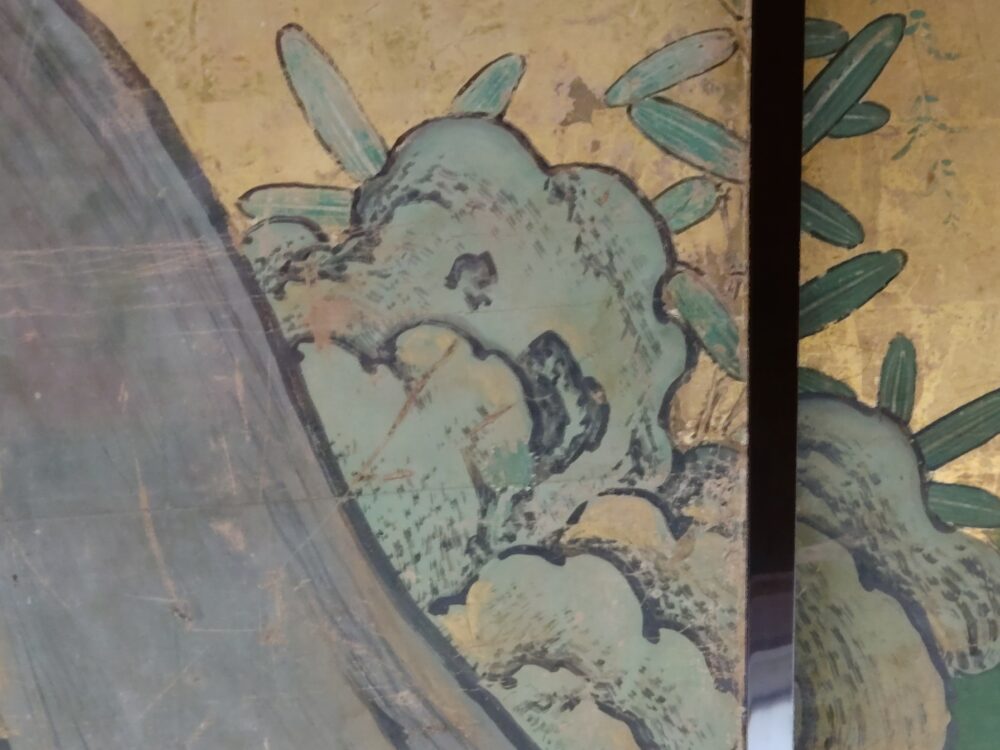

牡丹図[宸殿牡丹の間] 狩野山楽筆 江戸時代

宸殿の最も重要な部屋を飾る襖絵。(中略)一部に引手金具の位置を動かしたり絵を補っている部分がみえ、本来どこを飾る襖絵として描かれたのかは明らかでない。

18面全てが展示されていました。金箔が全面に貼られ、雲を描くのに使用されているのは金泥でしょうか。金地に白牡丹が映えます。

一部に引手金具の位置を動かしたり…とキャプションに記載されていましたが、引手金具18個全てに、内側へ動かしたような痕跡が認められました。最もはっきりしている箇所はこちら⇓

柳桜図[宸殿柳松の間]安土桃山〜江戸時代

若笹や野春菊、白丁花など、春の景色を豊かに描く。元は右側3面と左側6面の計9枚の襖絵だったものを、後の時代に現在の6枚の形に仕立て直したもの。つがいの白鷺が望む先にはさらに画面が続いていたと考えられる。

全体の保存状態は良好です。残念ながら、白鷺を彩った糊粉は半分ほど剥落しています。

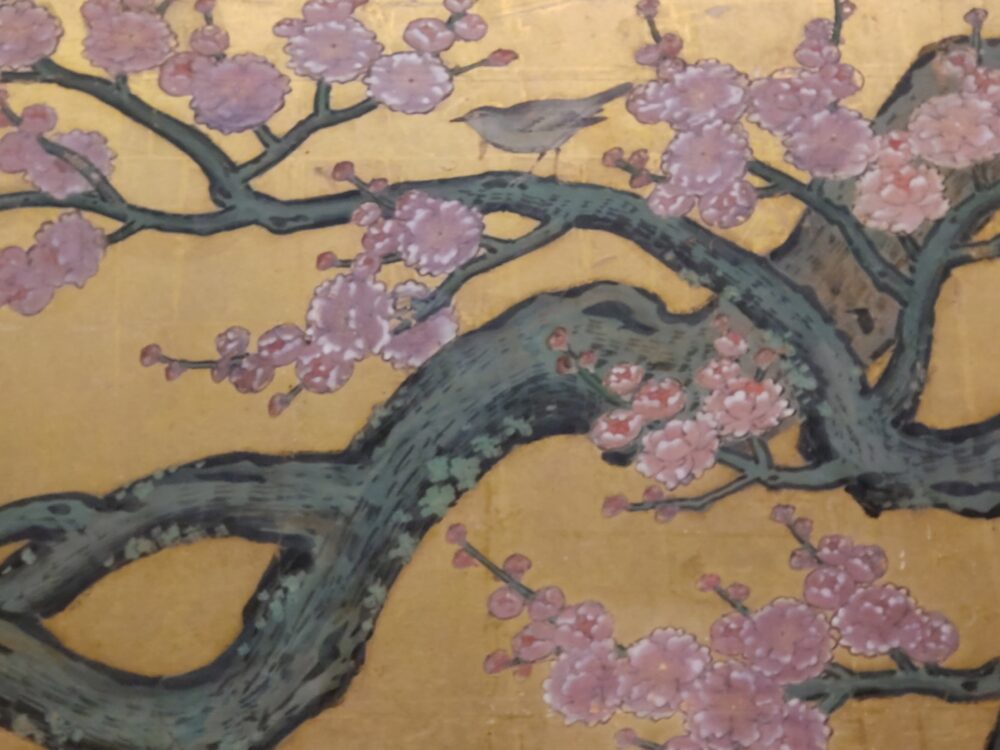

紅白梅図[宸殿紅梅の間]狩野山楽筆 江戸時代

「牡丹図」と並び、写実と装飾を見事に調和させた狩野山楽の代表作。中央に大きな紅梅、向かって右に白梅がみえ、本来はさらに横に続く襖絵だったと考えられる。大樹表現は山楽の師・狩野永徳(1543〜90)からの影響を思わせる。

本作を拝見した刹那、狩野永徳《檜図屏風》を想起しました。纏う雰囲気が似ているように感じました。

第2会場の展示作品の中から印象に残った作品をご紹介しました。【後編】では、第1会場に展示されている作品をご紹介します。