冒頭の写真は、重要文化財 渡辺始興筆《野兎図》

過去の展覧会になります。

[前編]では第2会場の展示作品をご紹介しました。[後編]では第1会場の展示から印象に残った作品をご紹介しましょう。本展の詳細は[前編]に綴りましたので、ここでは割愛致します。尚、紺色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説から(一部)引用しました。

第1会場

第1章 嵯峨天皇と空海

京都・清涼寺の五大堂から伝わった五大明王像。像内銘文や納入品から、不動明王像・軍茶利明王像・大威徳明王像は文亀元年(1501)の仏師・院信の作、降三世明王像と金剛夜叉明王像は江戸時代の再興像と考えられている。

重要文化財 大威徳明王像 院信作 室町時代 文亀元年(1501)

膝を畳んだ牛に跨がる大威徳明王は、腕が6本あり、そのうち2本(両腕)は胸の前で印を結んでいます。足も6本あります。

重要文化財 軍茶利明王像 院信作 室町時代 文亀元年(1501)

すっくと立った姿が勇猛な軍茶利明王の腕は8本あります。そのうちの2本(両腕)は胸の前で交差しています。(帰宅後ネット検索したら、)軍茶利明王は、お身体に蛇を巻きつけていらっしゃるとのこと。拝見した時は見逃してしまいました。

重要文化財 不動明王像 院信作 室町時代 文亀元年(1501)

大威徳明王像・軍茶利明王像と比較すると、お顔が格段に大きく、どっしりとした坐像です。右手に剣を、左手に羂索とよばれる縄を持っていらっしゃいます。

―五大明王信仰―

五大明王とは、密教の仏である明王5体で構成され、中国・唐時代に成立しました。日本では東寺講堂の立体曼荼羅の像が最初期の例で、その制作には唐で密教を学んだ真言宗の開祖・空海が重要な役割を果たしました。(以下、割愛)

重要文化財 五大明王像 明円作 木造、彩色・截金

- 不動明王 平安時代 12世紀

- 降三世明王 平安時代 12世紀

- 軍茶利明王 平安時代 安元3年(1177)

- 大威徳明王 平安時代 12世紀

- 金剛夜叉明王 平安時代 安元2年(1176)

宮廷や上級貴族の仏像を数多く手がけた円派 仏師の明円が、安元2〜3年にかけて後白河上皇の御所で制作した。※

※不動明王像・降三世明王像・大威徳明王像の制作年は、出品目録に“平安時代 12世紀”と記載されています。

平安時代に制作されたとは信じ難いほど、保存状態が完璧。比類なき美しさです。

第2章 中興の祖・後宇多天皇

国宝 後宇多天皇宸翰 弘法大師伝 後宇多天皇筆 鎌倉時代 正和4年(1315)

後宇多天皇が著した弘法大師空海の伝記。後宇多天皇の空海への尊崇の深さは、この伝記が書かれた正和4年(1315)3月21日が、空海の480年目の命日であることからもうかがえる。

潤筆で40行。「480」という数字に特別な意味があったのでしょうか。ネット検索したところ、後宇多天皇は1324年に逝去されています。空海の500年目の御命日を偲ぶ寿命がお有りだったら、本作のような伝記をもう一幅遺されたかもしれませんね。

《大覚寺大伽藍図》以外の展示作品は全て、重要文化財もしくは国宝でした。

| 【ふるさと納税】【KASHIWA】スツール 飛騨の家具 オーク材 板座 柏木工 飛騨家具 ダイニングチェア 木製 人気 おすすめ 新生活 一人暮らし 国産 AM034 価格:151000円 |

第3章 歴代天皇と宮廷文化

ここに展示している「太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)」と「太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)」は、平安時代中期(10世紀)に源満仲がつくらせた兄弟刀で、その時々に起きた霊異譚によって名を変えながら、所持者を勝利に導く存在として源氏嫡流に代々受け継がれたと伝わります。(以下、割愛)

霊異譚が判らずネット検索。“仏教説話集”とのこと。膝丸・髭切と名付けられた由来をネット検索すると、何とも生々しい。

重要文化財 太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉) 鎌倉時代 13世紀

源満仲(912−997)から頼朝(1147−99)にいたる源氏嫡流が所持したという「薄緑」「膝丸」の伝承をもつ太刀。大友家、田原家、西園寺家、安井門跡を経て、大覚寺へ受け継がれた。

重要文化財 太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉) 平安〜鎌倉時代 12〜14世紀 北野天満宮所蔵

源氏の重宝「鬼切丸」「髭切」の伝承をもつ太刀。源満仲(912−997)から頼朝(1147−99)にいたる源氏嫡流、新田義貞(1301−38)、斯波高経(1305−67)が所持したといい、最上家を経て、北野天満宮に奉納された。

太刀を納めたガラスケースとは直角の方向に、自然発生的に10人ほどの列ができていました。順番を待ち、いざ拝見。刀を鑑賞する目を持たない上に、立ち止まることもできず、じっくり鑑賞することは叶いませんでした。

第4章 女御御所の襖絵

第4章に展示されている作品は、全て重要文化財でした。個別の表記は割愛致します。

野兎図[正寝殿東狭屋の間]渡辺始興筆 江戸時代 18世紀

正寝殿のうち屋内の縁側を飾る腰障子。寺伝によると、卯年生まれで、幼くして大覚寺に入った門跡を慰めるために描かれたという。裏面には四季折々の花鳥の絵が描かれている。

白・茶・黒…。一匹であったり、仲間と身を寄せ合ったり、野に遊ぶ兎が描かれています。

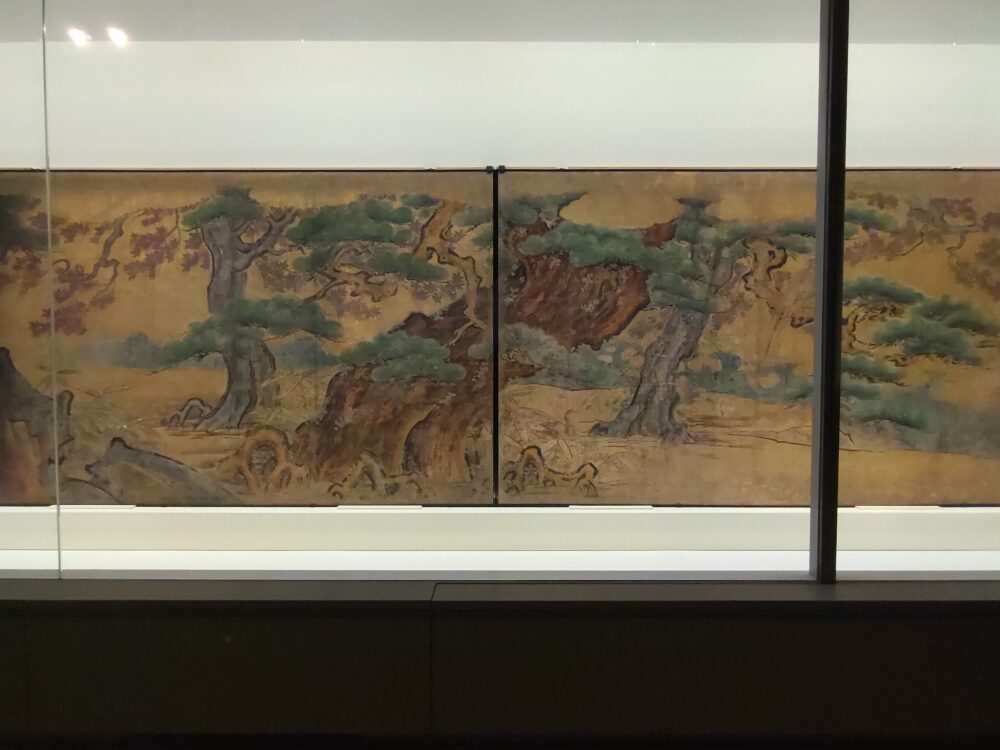

松に山鳥図[式台玄関松の間]江戸時代

「式台玄関」と呼ばれる、客人を迎えるための玄関を飾る障壁画12枚のうち中央の2面。老齢の松と、壮年の楓や菊を描いた壁貼付絵。

この壮麗な景色に囲まれた玄関とは。想像の域を超えます。老齢の松と、壮年の楓や菊…人間の一生を植物になぞらえているかのよう。

立木図[正寝殿紅葉の間]安土桃山〜江戸時代

槙や譲葉などが描かれた、正寝殿紅葉の間を飾る襖。画面の中央寄りに引手跡が見えることから、もとは帳台構や小襖の絵であった可能性が高い。

紅葉の間だからといって、秋の風景が描かれている訳ではないのですね。[前編]でご紹介した各部屋の名前も様々。大覚寺の公式サイトより、正寝殿についての解説を一部引用します。

12の部屋をもつ書院造り。南北に3列の部屋が配置され、東列は「剣璽の間」「御冠の間」「紅葉の間」「竹の間」、中央列は「雪の間」「鷹の間」、西列は「山水の間」「聖人の間」を並べ、その南と東に「狭屋の間」を配置する。

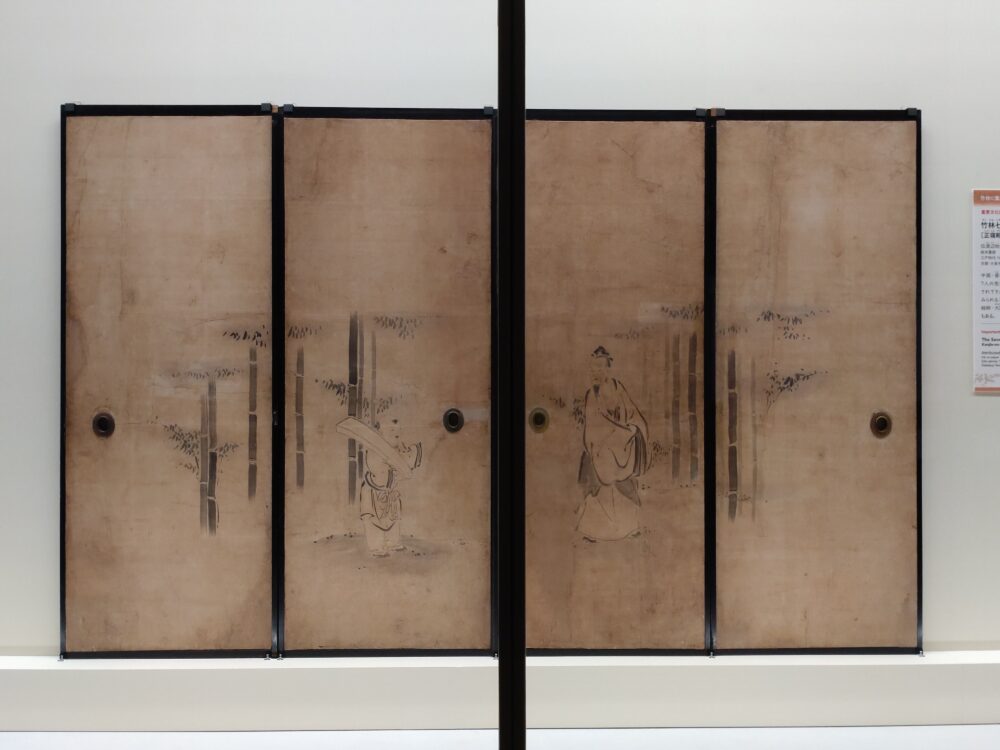

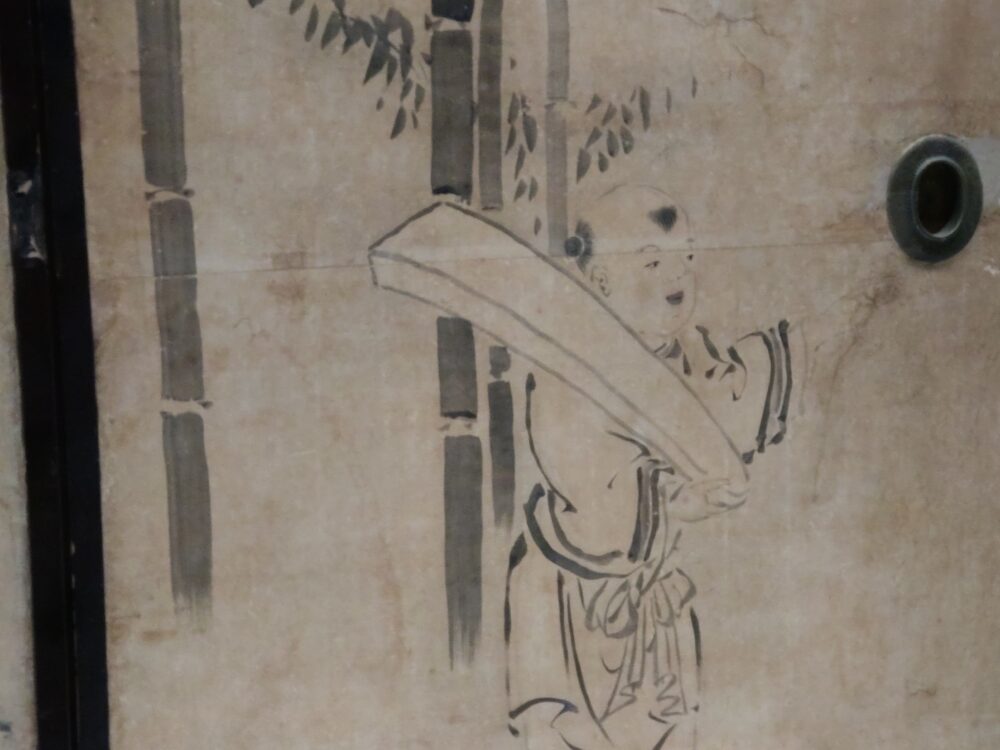

竹林七賢図[正寝殿賢人の間] 伝渡辺始興筆 江戸時代 18世紀

中国・晋時代に、俗世間を避け隠遁した7人の思想家たちを描く。渡辺始興筆とされてきたが、柔らかい筆の表現が多くみられることから、作者は大覚寺のお抱え絵師・大岡春卜(1680−1763)の可能性もある。

お抱え絵師がいた、とは大覚寺の威勢を示す逸話ですね。襖絵の上下部分は余白に近いのか、褪色したのか。鮮明でないために作者を特定できない、という面もあるのでしょうか。

第1会場展示から印象に残った作品をご紹介しました。