過去の展覧会になります。

東京国立博物館、法相宗大本山興福寺、読売新聞社主催。2025年9月9日から11月30日まで開催されていました。

奈良・興福寺の北円堂は、本尊の国宝 弥勒如来坐像と両脇に控える国宝 無著・世親菩薩立像が、鎌倉時代を代表する仏師・運慶晩年の傑作として広く知られています。(中略) かつて北円堂に安置されていた可能性の高い四天王立像を合わせた7軀の国宝仏を一堂に展示し、鎌倉復興当時の北円堂内陣の再現を試みる奇跡的な企画です。(以下、割愛)―公式サイトより一部引用―

開幕日に来館しました。国宝7点の展示とあって、夏休み中と錯覚するほど混雑していました。キャプションを適宜引用しながら、順にご紹介しましょう。

四天王立像(増長天) 鎌倉時代・13世紀 木造、彩色 興福寺蔵 中金堂安置

剣を執るポーズが奈良時代以来の絵画表現とも共通するのは、本像が復興像である証です。整った毛筋やむき出しにする八重歯のリアルな表現と、胸甲の人面・鬼面や服帯の獅噛などのユーモラスな表現もみどころです。

右肩に引き付けた右手で剣の柄を握り、斜め下方に向けた剣先を左手で受け止めるポーズをとっています。視線をやや落とした彫眼は、その剣先を見据えているようにも。右胸には人面、左胸には鬼面が刻まれています。

北円堂と諸像の歴史 北円堂は、藤原不比等の追善供養のため養老5年(721)に創建された八角円堂で、9軀の仏像が安置されました。二度の災禍に遭い、治承4年(1180)の南部焼討により焼失します。その後、北円堂の復興は遅れ、承元4年(1210)頃に再建されました。そして、近衛家実の支援を受け、運慶率いる一門の仏師によって建暦2年(1212)頃に安置仏が完成します。(以下、割愛)

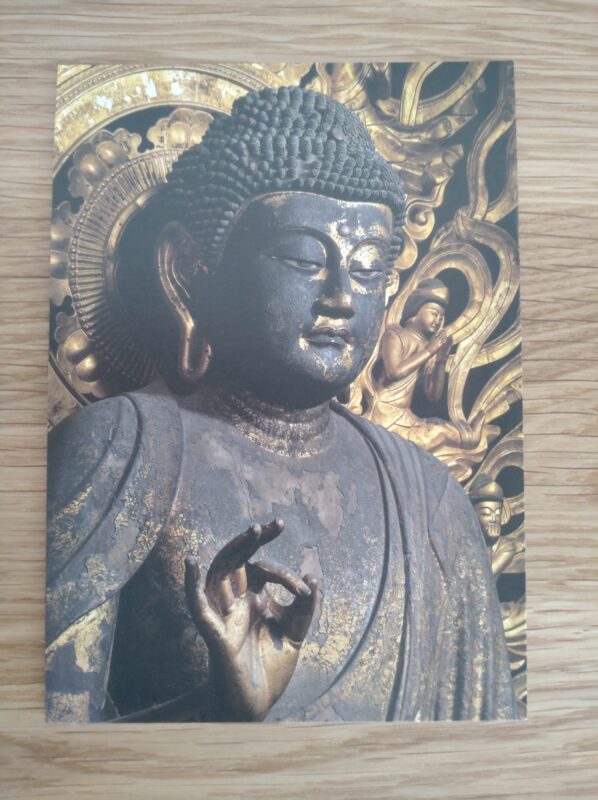

弥勒如来坐像 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 木造、漆箔 興福寺蔵 北円堂安置

北円堂の本尊。弥勒が56億7千万年後に悟りを開いた姿を示します。厳しいまなざし、張りのある頬、堂々とした体軀の表現に、奈良時代の古典彫刻を踏まえた、運慶による鎌倉様式の完成をみることができます。

光背のない状態で展示されていました。神々しいお姿を仰いで手を合わせる来館者もいらっしゃいました。音声ガイドによると、複数の仏師の名が台座に記されていた(主旨)そうです。運慶が制作にどの程度関与したのかは不明ですが、運慶率いる工房が、これら7軀の制作を担ったことは確実視されているようです。

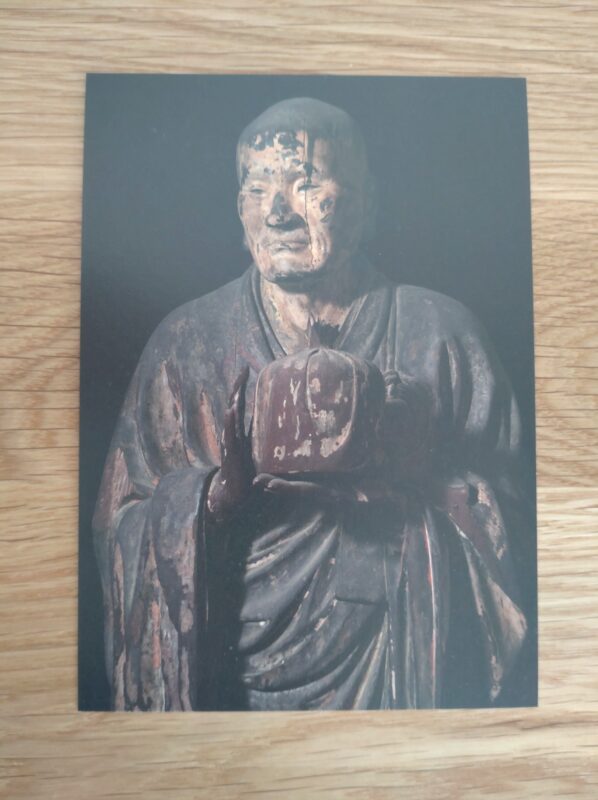

世親菩薩立像 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 木造、彩色、玉眼 興福寺蔵 北円堂安置

世親は無著の弟で、大量の経典をまとめ唯識思想を大成させました。老相の無著像に対し、たくましい壮年相にあらわした世親像。(中略) 目に水晶を嵌める玉眼技法の最も成功した作例の一つです。

像の高さは2m近く。体格の良い僧侶が立っていると錯覚してしまうほど、生々しく感じられました。底しれぬ悲しみを宿しているようにも思える玉眼がリアル。音声ガイドによると、世親菩薩立像は運慶の五男が、無著菩薩立像は運慶の六男が、制作を担当したとのこと。

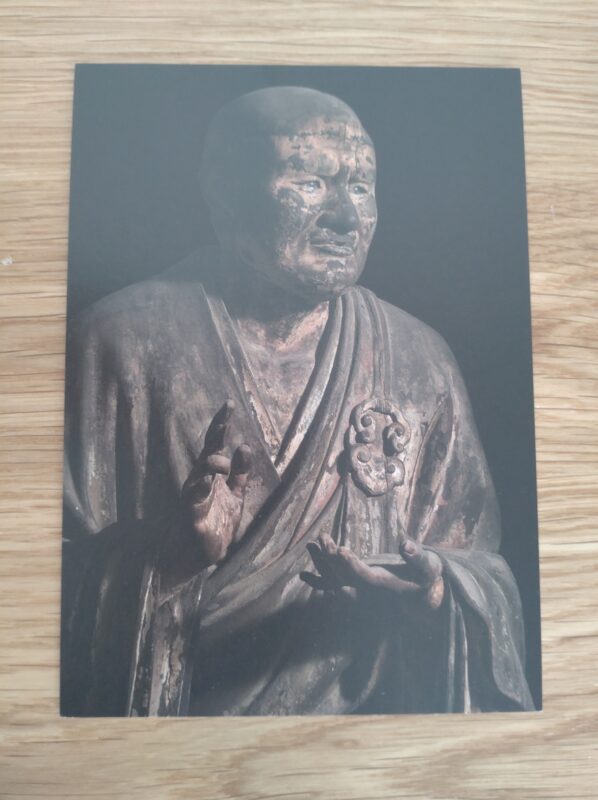

無著菩薩立像 鎌倉時代・建暦2年(1212)頃 木造、彩色、玉眼 興福寺蔵 北円堂安置

無著は、法相宗の根幹となる唯識思想を学んだ古代インドに実在した僧。(以下、割愛)

壮年期の僧・世親がモデルとなった世親菩薩立像と制作年こそ同じですが、こちらは老年期の僧・無著が表現されています。一見80代。兄の無著だけとりわけ長寿だったのかもしれませんね。音声ガイドでは触れていませんでしたが、大事に持っている包みの中身は何でしょう?

| 価格:33000円 |

四天王立像(広目天) 鎌倉時代・13世紀 木造、彩色 興福寺蔵 中金堂安置

北円堂創建当初の塑像は、瞳に異材を嵌めたと考えられます。四天王立像の瞳を盛り上げて彫刻するのは、古像を模した表現でしょう。(以下、割愛)

造形のシンプルな弥勒如来坐像、世親菩薩立像、無著菩薩立像を拝見した後、この広目天を拝見すると、凹凸が多く、お顔の表情筋も目立ちます。目をカッと見開き、口を大きく開けた形相は、四天王の中で最も猛々しく感じられました。

四天王立像(多聞天) 鎌倉時代・13世紀 木造、彩色 興福寺蔵 中金堂安置

左手で宝塔を高々と掲げ、それを見上げる姿は、奈良時代以来の伝統をもとに激しい動きへと翻案したものです。失われた古像を単に復興するだけではなく、斬新なスタイルを創出した点こそ運慶の真骨頂といえるでしょう。

ギョロッとした目で、掲げた宝塔を見上げる多聞天は何を思うのか…。多聞天に限らず、これら四天王立像は皆、膝丈の衣を着用しています。音声ガイドによると、平安時代以降は長い丈の衣が主流で、奈良時代の表現に倣って膝丈にしたと推察される(主旨)とのこと。

四天王立像(持国天) 鎌倉時代・13世紀 木造、彩色 興福寺蔵 中金堂安置

中金堂に安置されている四天王像は、弥勒像等と同様に運慶による北円堂再興像にあたる可能性があります。面部や甲冑の表現など、奈良時代の彫刻を学んだ成果が随所にみられ、本像が奈良時代の像を復興したものであることを物語ります。

口を引き結び、右の拳を握りしめ、真っ直ぐ前を見据える持国天は、脅かそうとする何かを威嚇しているようにも見えました。

以上、展示されている7点全てを簡単にご紹介しました。

―余談― 特別展は当日に限り、再度入館することができます。半券チケットに、日付が印字されているか、日付スタンプが捺されていることが条件。予めチケットを手配して来館された方は、スタッフに「再度入館したい」旨を申し出て、半券に日付スタンプを捺してもらって下さい。私は門(出口)を通過した折、本館の外観を撮影し忘れたことに気が付き、出口にいた監視員さんにスタンプを捺してもらい、入口へ廻って再入場しました。