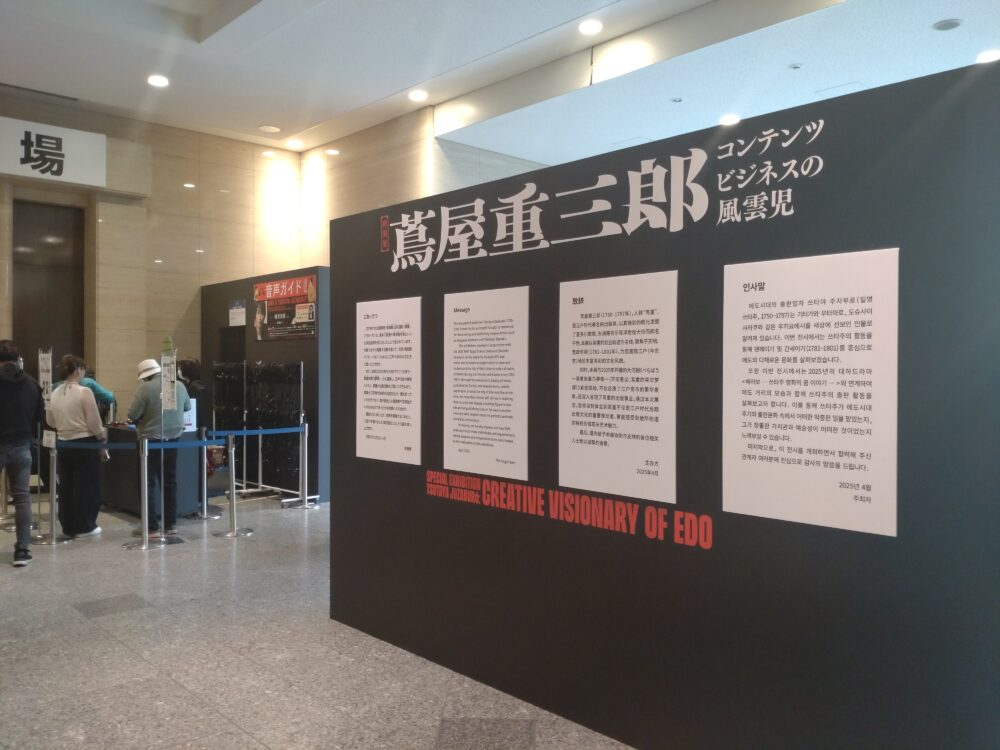

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

副題《コンテンツビジネスの風雲児》。4月22日から6月15日まで開催されていました。展示作品の7割ほど鑑賞。その中から印象に残った作品をご紹介しましょう。茶色の文字で表記した箇所は、展示室内のパネル・キャプションより(一部)引用しました。

第1章 吉原細見・洒落本・黄表紙の革新

(前略) 蔦重はすぐさま優れた手腕を発揮して、江戸で流行した富本節の歌詞を載せた富本正本や初等教育書といえる往来物のような手堅い定番商品を手がけ、さらには人気の作者や絵師を抱えて江戸の人びとにとって手軽な読み物である戯作の出版に乗り出した。風刺や滑稽を織り交ぜ、吉原の「今」をふまえた洒落本や、当時の現実世界を写実的に表わした、知的でありながら、奇想天外な笑いを込めた黄表紙は人びとの心を強くとらえ、(以下、割愛)

✦隅田川図巻 鳥文斎栄之筆 1巻 文化期(1804〜18) 東京国立博物館蔵

恵比寿、大黒天、福禄寿の三福神が、隅田川を猪牙舟でさかのぼり吉原で遊ぶ。

淡彩で描かれた美しい巻物。三福神が舟に乗ろうと川岸に佇む場面から物語は始まります。此岸・隅田川・対岸の景観を俯瞰しつつ、視線を左へ投じると、三福神が此岸を駕籠で行く近景に切り替わります。更に、ワープしたかのように、吉原で酒宴に興じる三福神の姿が描かれていました。

✦四季三遊里風俗図 歌川豊春筆 4幅 寛政7年(1795) 個人蔵

下段に吉原、中段に深川、上段に品川の各遊郭を描き、四幅対で絵柄が繋がる。

四幅対の掛け軸は初見でした。四幅の展示間隔が小さく、遠目には一枚の掛け軸のよう。ほぼ繫がる景観に妙味があります。上段に配された品川から、当時は富士山の全貌を仰ぐことができたのですね。三幅に跨る富士の山裾・周辺の山並みが、左幅の月と相まって優美。

『吉原細見』― 顧客視点の原点 吉原の案内手引書「吉原細見」を蔦重は刷新した。本の大きさを変え、見やすさを損なわず、2貢分の情報を1貢に凝縮するなど、コストダウンを成し遂げた。

✦籬の花 1冊 安永4年(1775)7月 東京都江戸東京博物館蔵

✦籬の花 1冊 安永4年(1775)7月 大阪・関西大学図書館蔵

最初の蔦重版「吉原細見」。溢れんばかりの情報量と、読みながら町歩きができるデザインが見どころ。

蔦重版が大きい訳ではなく、従来の「吉原細見」が思いの外小さかったことが判りました。屋標・店主の名前・遊女の名前・合印(山と星の印で遊女の格を示している)も鑑賞。

「一目千本」― 出版活動の開始 蔦重がはじめて独自に出版した「一目千本」(No.24)は、遊女を花に見立てた遊女評判記。妓楼(遊女屋)の店主や遊女からの「入銀」(出資を募って出版すること)によって制作された。これは贔屓客などに配られたとされ、蔦重のビジネスモデルを象徴する。

✦一目千本 紅塵陌人作/北尾重政画 2冊 安永3年(1774)7月 大阪大学附属図書館 忍頂寺文庫

蔦重が初めて手がけた出版物。流行の生け花に遊女をなぞらえて紹介する遊女評判記。

大河ドラマ『べらぼう』で、遊女たちが店主から「入銀」を一方的に押し付けられ、蔦重が両者の板挟みとなった回が放送されましたね。

✦青楼美人合姿鏡 北尾重政・勝川春章画 安永5年(1776)正月 東京国立博物館蔵

人気絵師2名による遊女164名の姿絵と、その発句を載せた絵本。

大河ドラマ『べらぼう』で、蔦重がこの貢を瀬川に見せる場面がありました。「瀬可ハ」と仮名交じりで表記されています。着物の柄こそ異なりますが、遊女の顔・髪型は皆同じように見えました。

人気作家・山東京伝を売り出す (前略) 蔦重ははじめ山東京伝(北尾政演)を浮世絵師として起用していた。京伝が鶴屋喜右衛門を版元として出した「御存商売物」(No.60)が大田南畝から評価され大ヒットすると、蔦重も京伝を戯作者として起用しはじめていくこととなる。

✦大名屋敷の山東京伝 喜多川歌麿筆 1組 天明8年〜寛政2年 東京国立博物館蔵

衝立の陰で女性に耳打ちされている男性が京伝。

⇓ネットで画像を探してみました。リンクを貼っておきます。

大判錦絵3枚続。近景は、衝立等で緩く仕切られた座敷。多くの女性は思い思いに過ごしています。同輩に介抱される女性、京伝に耳打ちする女性、聞き耳を立てる女性。中景は、楽器(横笛・鼓等)を奏でる男たちを交えた舞の見物客たち。遠景は、縁側に座る殿様・家臣と思しき一群。色調は淡く、色数も限定され、品良く見えます。立姿の女性の羽織物・衝立に黒色が使われています。淡彩の画面を引き締め、格調高い雰囲気を醸し出していました。

✦吉原傾域新美人合自筆鏡 北尾政演(山東京伝)筆 1帖 天明4年(1784)正月 東京国立博物館蔵

蔦重と政演(京伝)がつくった豪華な吉原本。遊女自筆の狂歌や詩が載っている。

山東京伝の作品は初見でした。柔らかい筆致で、たおやかな女性たちを表現しています。もしや、遊女自筆の狂歌や詩の出来が人気を左右した側面もあったのでしょうか。

第2章 狂歌隆盛―蔦唐丸、文化人たちとの交流

勿体ない話ですが、ほぼ丸ごと割愛しました。

| 価格:10000円 |

第3章 浮世絵師発掘―歌麿、写楽、栄松斎長喜

寛政期(1789−1801)に、蔦重は浮世絵界に進出した。喜多川歌麿、東洲斎写楽(1763−1820)、栄松斎長喜(生没年不詳)といった名だたる絵師たちを発掘し、彼らの魅力を最大限に生かした浮世絵を企画・出版した。(以下、割愛)

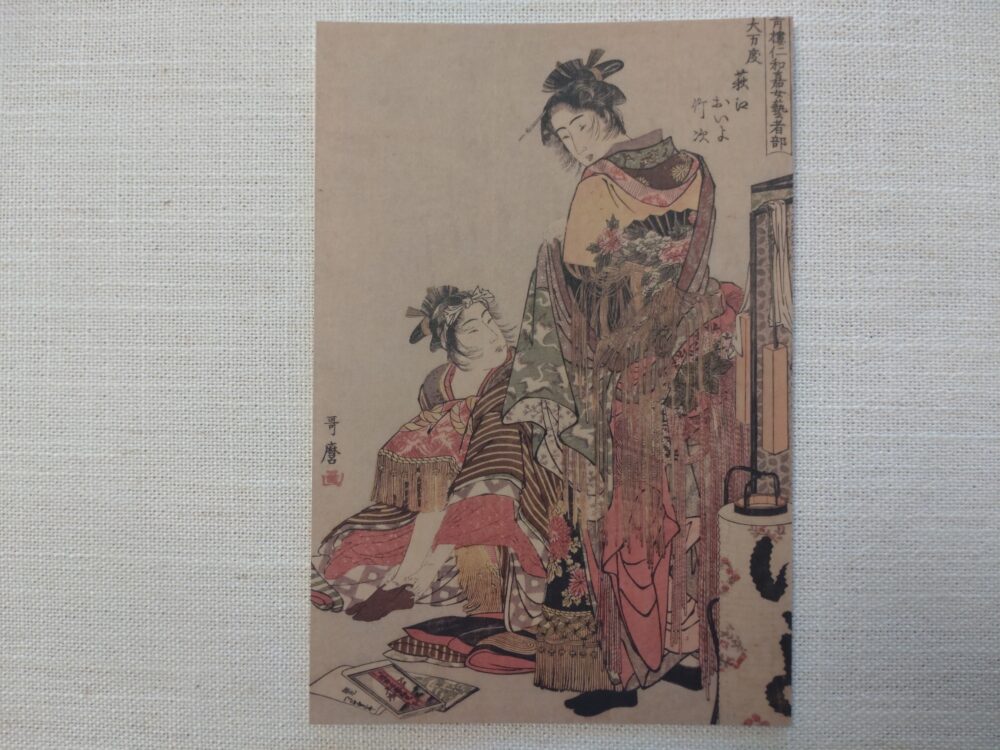

✦重要美術品※ 青楼仁和嘉女芸者部 大万度 荻江 おいよ 竹次 喜多川歌麿筆 天明3年(1783) 東京国立博物館蔵

吉原の芸者たちが仮装して練り歩く吉原俄を題材にした、歌麿の初期作品。

初期作品とは思えない完成度。仮装しても、芸者が纏う艶やかさは変わりません。

※刀剣・日本刀の専門サイト⇓ に『重要文化財』と『重要美術品』の違いについての記載がありましたので、リンクを貼っておきます。

大首絵 (前略) 従来、美人画は全身像が一般的だったが、蔦重と歌麿は「美人大首絵」を発表した。外見的な姿かたちだけでなく、その心情までをも表現しようとした点が高く評価されている。

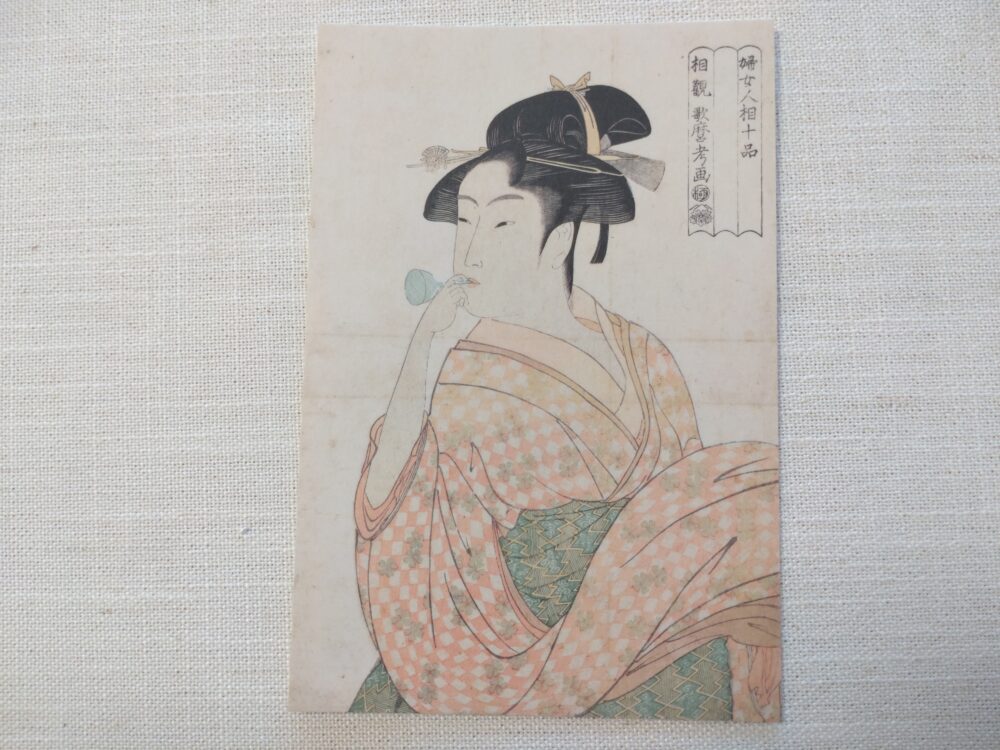

✦重要文化財 婦人相学十躰 浮気之相 喜多川歌麿筆 1枚 寛政4〜5年(1792〜93) 東京国立博物館蔵

歌麿の最初期の美人大首絵。手ぬぐいを肩に掛けた風呂帰りの女性。

何故か、前が大きく開き、片方の乳房が見えています。風呂帰りなのに、綺麗に結われたままの髪も不自然。すんなり帰宅するとは思えない。意味深長な画題です。

✦婦女人相十品 ポッピンを吹く娘 喜多川歌麿筆 寛政4〜5年(1792〜93)頃 東京国立博物館蔵

ポッピンを口にした町娘が、ふいに声をかけられ振り返り、勢いよく袖が翻る。

ふいに声をかけられ振り返ったシチュエーションというのは、後世に読み解いたのでしょうか。

雲母摺 雲母という鉱物を粉にして摺る技法。蔦重が歌麿や写楽の大首絵に活用した。(以下、割愛)

✦重要美術品 当世踊子揃 鷺娘 喜多川歌麿筆 1枚 寛政5〜6年(1793〜94)頃 東京国立博物館蔵

白雲母摺の背景に、吉原芸者が舞踊を見せる躍動感ある一図。華やかな作品でした。透けた笠越しに、櫛目の整った美しい黒髪が見えます。総じて、歌麿作品の出来栄えは際立っています。

歌麿と栄之 鳥文斎栄之は、気品のある画風で、最高位の遊女を多く描いたほか、古典題材を取り入れた浮世絵を描き、上流階級からの名声を博した。(以下、割愛)

✦風流五節句 人日 鳥文斎栄之筆 1枚 寛政5〜6年(1793〜94)頃 東京国立博物館蔵

✦風流五節句 七夕 鳥文斎栄之筆 1枚 寛政5〜6年(1793〜94)頃 東京国立博物館蔵

淡彩で仕立てられた格調高い画風に魅了されました。この気品のある画風は《隅田川図巻》にも存分に発揮されていました。

栄松斎長喜―新たなトレンドの創出 (前略) 面長で肩幅のせまい、どこか柔らかい雰囲気の人物猫写を得意とし、江戸だけでなく大坂の太夫や芸子を描いた。蔦重は長喜を起用することで、歌麿とは異なる新たなトレンドを生み出そうとしたようだ。

✦重要美術品 四季美人 雪中美人と下男 栄松斎長喜筆 寛政4〜6年(1792〜94)頃 東京国立博物館蔵

下駄に詰まった雪を男性が払う場面。背景に胡粉を散らして雪を表現した意欲作。

タイトルからすると、下男が主筋の女の下駄の雪を払っている場面。男も女も、描かれているのは上半身ですが、その体勢から足下を想像させる手法が秀逸。

✦重要文化財 井筒中居かん 芸子あふきやふせや 栄松斎長喜筆 1枚 寛政4〜5年(1792〜93)頃 東京国立博物館蔵

大坂の芸者と仲居を主題とした作品。髪型にも江戸との違いが表われている。

二人共、やや吊り目でおちょぼ口。井筒中居かんの左腕は袖から出ていますが、芸子あふきやふせやの左腕は袖の中に隠れています。職種の違いをそれとなく表現したのでしょうか。

勝川春朗(葛飾北斎) 葛飾北斎が勝川春章の門人だった30代前半頃まで名乗っていた名前。春章と親しくしていた蔦重は、弟子であった若き北斎の才能にもいち早く気付き、美人画や役者絵、黄表紙の挿絵などを依頼している。

✦三代目坂田半五郎の旅の僧実は鎮西八郎為朝 勝川春朗(葛飾北斎)筆 1枚 寛政3年(1791) 東京国立博物館蔵

石碑を挟んで役者が向き合いにらみ合うさまが勝川派の画風で描かれている。

北斎さんは若い頃から人物表現に長けていたのですね。口を引き結んだ寄り目の男が、布に包んだ髑髏を懐から取り出しています。その大仰な顔・仕草から、モチーフが役者であることが判ります。

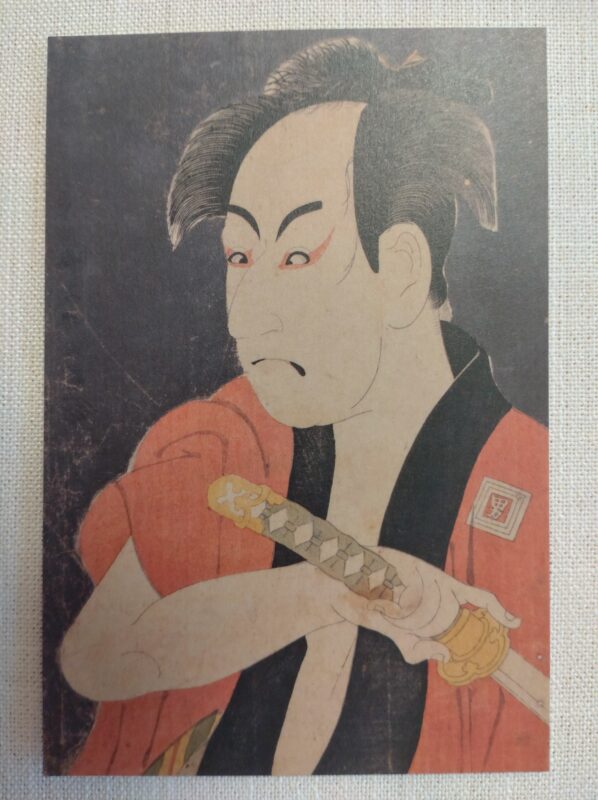

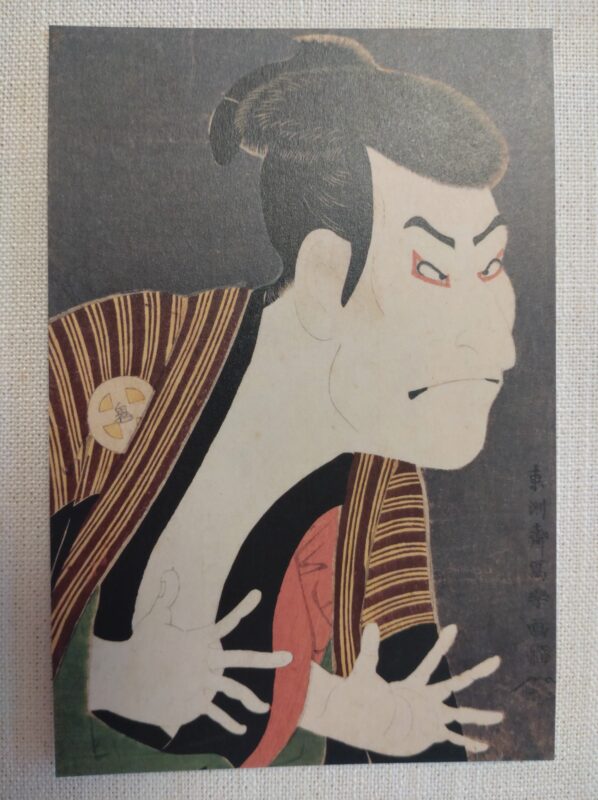

東洲斎写楽―役者絵独占の野望 わずか10か月間で140点を超える作品を残して忽然と姿を消した絵師。阿波の能役者・斎藤十郎兵衛とされる。(以下、割愛)

(前略) 役者絵制作は、寛政6年(1794)5月の芝居興行を、黒雲母摺の豪華版で描いた全28図。役者を理想化するのではなく、顔の特徴をすべて暴き出したリアルな表現が特徴。(以下、割愛)

✦重要文化財 初代 市川男女蔵の奴一平 東洲斎写楽筆 寛政6年(1794) 東京国立博物館蔵

✦重要文化財 三代目 大谷鬼次の江戸兵衛 東洲斎写楽筆 寛政6年(1794) 東京国立博物館蔵

奴一平と、襲いかかろうとする江戸兵衛が向き合う緊迫した場面。

何れも拝見した途端、写楽と判る作品。両手の指を広げた《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》は、金を奪おうと近付く場面なのですね。引き結んだ大きな口、大きな耳も特徴的。

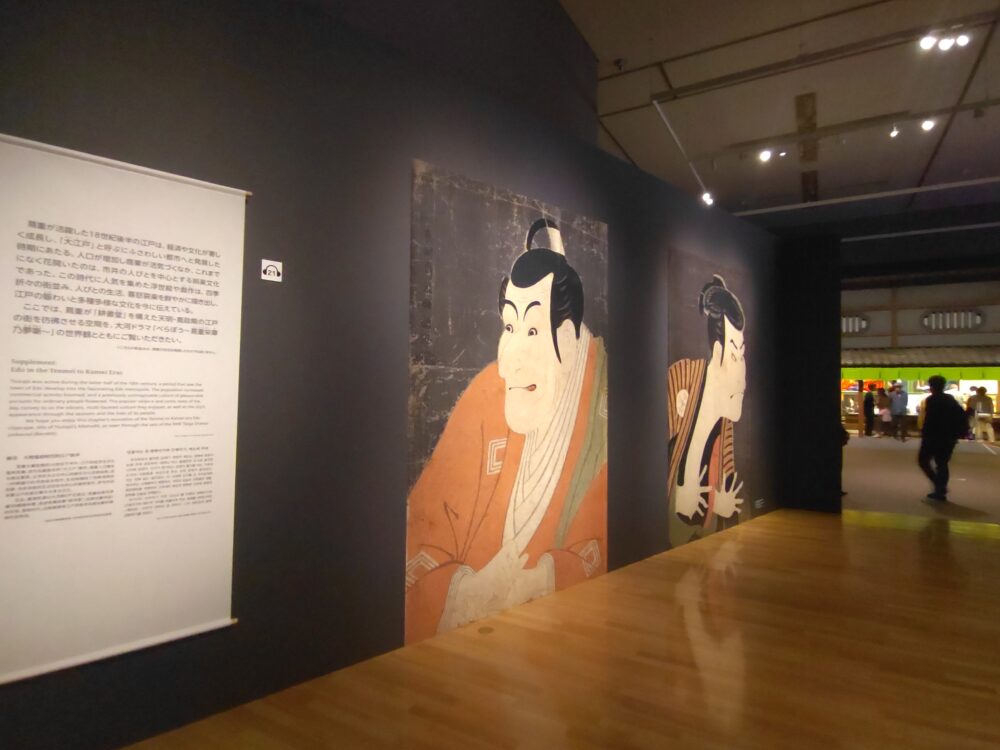

附章 天明寛政、江戸の街

蔦重が活躍した18世紀後半の江戸は、経済や文化が著しく成長し、「大江戸」と呼ぶにふさわしい都市へと発展した時期にあたる。(中略) ここでは、蔦重が「耕書堂」を構えた天明・寛政期の江戸の街を彷彿させる空間を、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の世界観とともにご覧いただきたい。

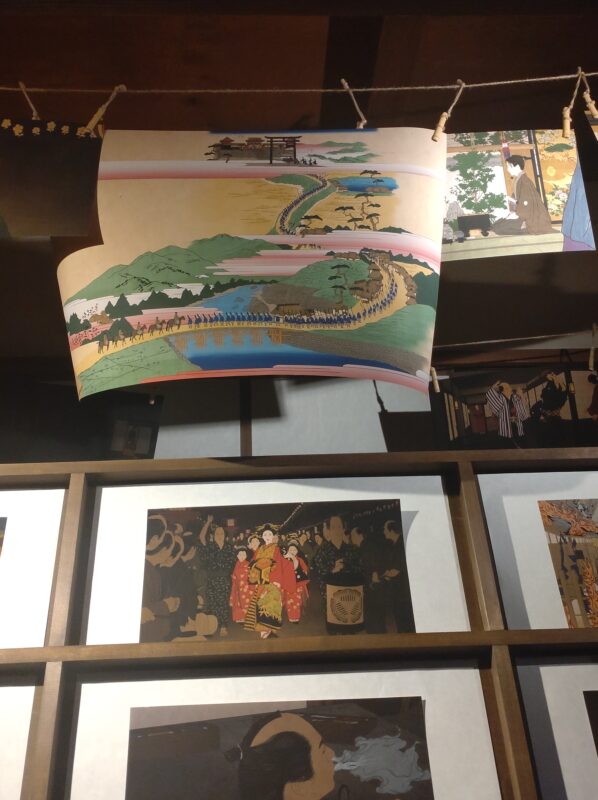

⇓大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』浮世絵イラスト ドラマではオープニングシーンを彩る「浮世絵イラスト」が各回に登場します。ドラマ本編の世界を浮世絵のように表現するため新たにイラストを描き起こしました。(中略) 現代の役者の特徴や表情を残しつつ浮世絵風に作画しています。

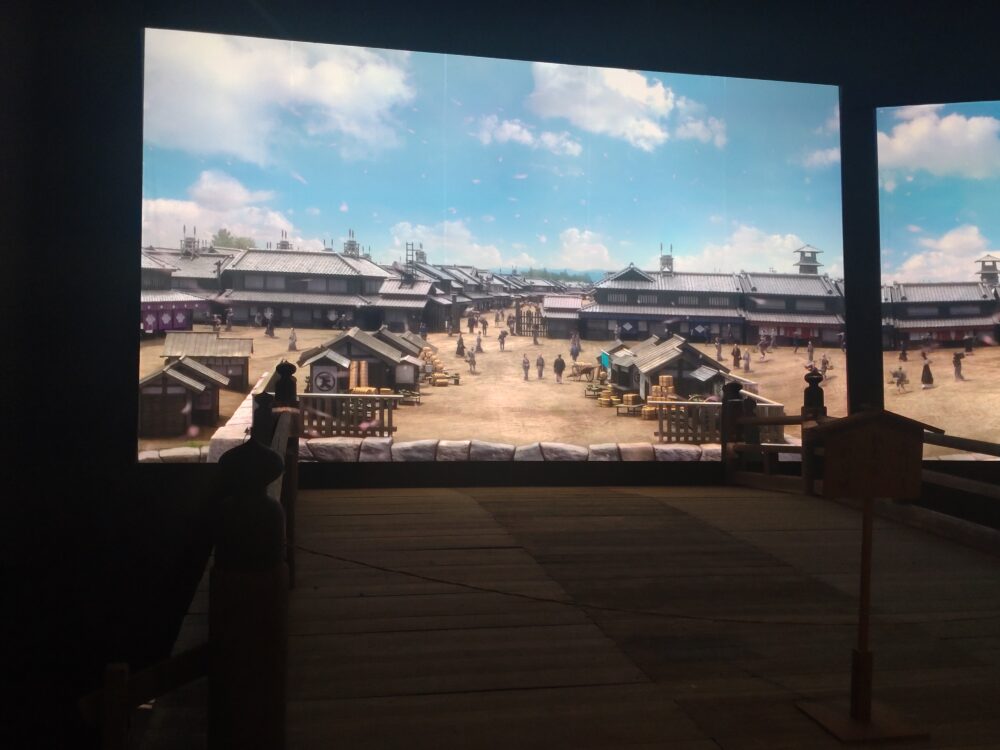

⇓日本橋あたりの街並みの1日 蔦屋重三郎が生きていた当時の江戸・日本橋の1日、春夏秋冬をタイムラプス動画にして4K画質で投影しています。

景観が刻々と変わり、飽きることなく鑑賞。

以上、展示作品の一部をご紹介しました。