東京藝術大学主催。10月7日から11月3日まで開催されていました。印象に残った作品を順にご紹介しましょう。 尚、茶色の文字で表記した箇所は展示室内の解説より(一部)引用しました。

名品と対話する秋 東京美術学校の収集方針を最初に定めたのは、開校準備の基幹メンバーであり後に校長となった岡倉天心(1863−1913)です。天心は新たな美術の創造には参考品が不可欠と考え、古美術品や学校関係者の作品を収集しました。(中略) 芸術資料は日々の授業や研究の中で閲覧・模写・展示などに広く用いられ、先人に学び親しむ機会をもたらしてきました。収集と活用の営みは、平成11年(1999)に開館した大学美術館に受け継がれ、現在に至るまで学びと創造の基盤を支えています。(以下、割愛)

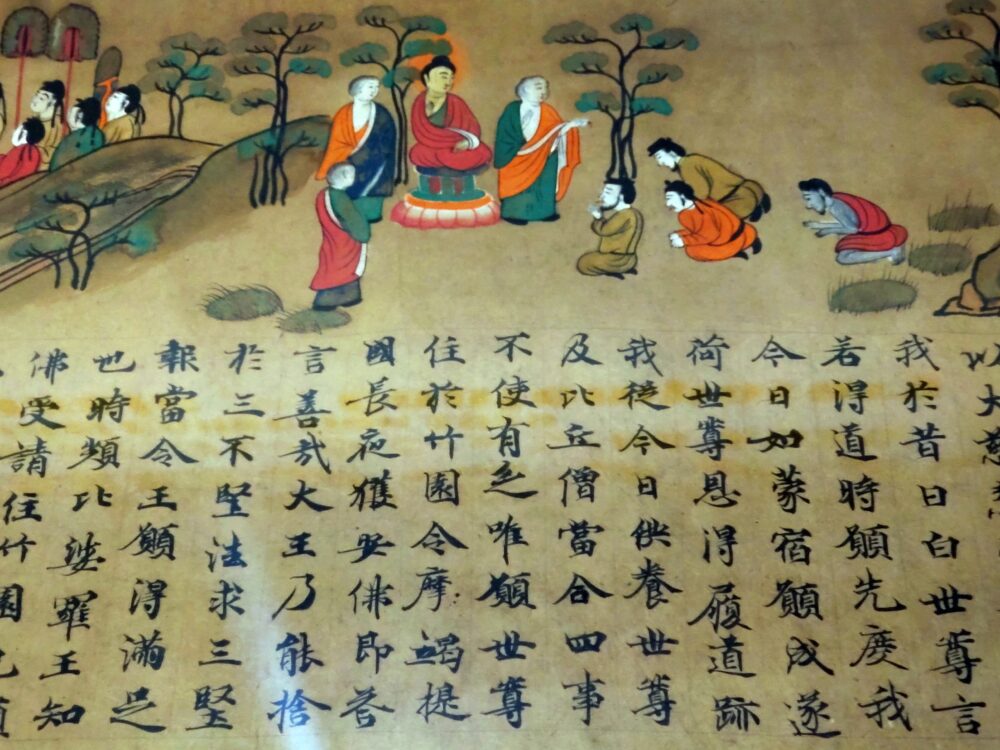

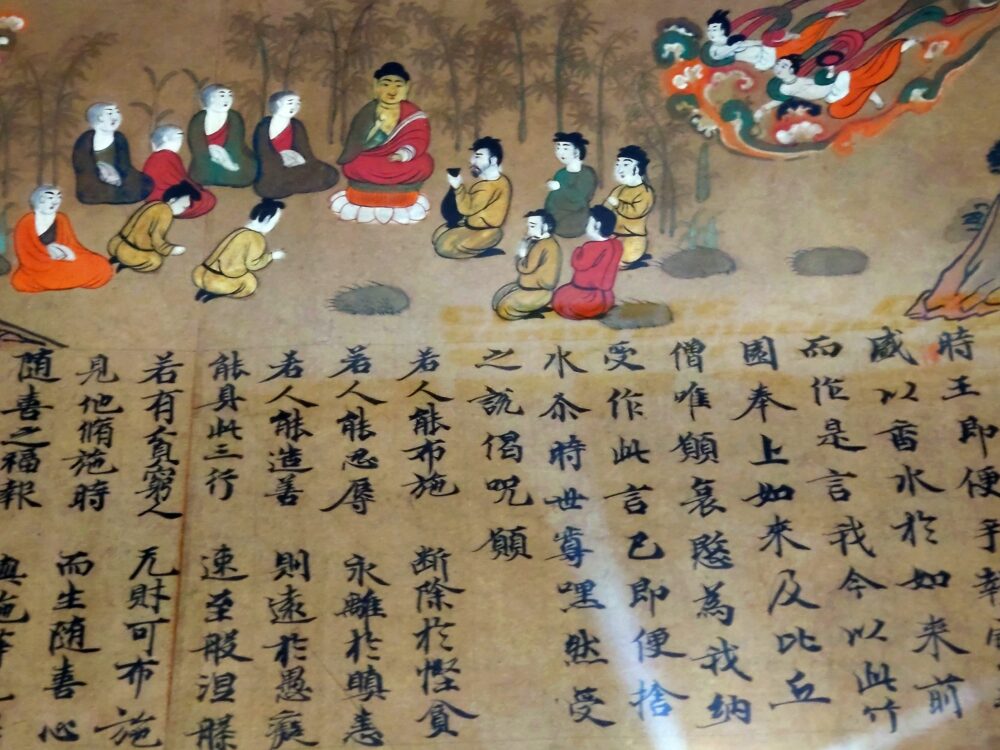

国宝 絵因果経 天平時代・8世紀後半 紙本着色

釈迦の前世から現世までの生涯を説く『過去現在因果経』を主題とする。下段に経文、上段に絵解きを配す形式は、中国・唐から五代※にかけて見られるもの。(中略) 本学設立に尽力したフェノロサと岡倉天心が収集した初期コレクションの一つである。

※「五代」をネット検索。後梁・後唐・後晋・後漢・後周の5つの王朝、とのこと。

本展タイトルが壁面に浮かび上がります。真下のガラスケースを覗いたら、いきなり「国宝」ではありませんか! 8世紀に制作されたとは思えないほど保存状態が良好です。

下段に経文、上段に絵解きを配す形式は初見です。極彩色を使用した絵は漫画チックで、端正な文字の並ぶ経文とのギャップを感じます。この絵師を推挙したのは誰? 想像すると楽しい。

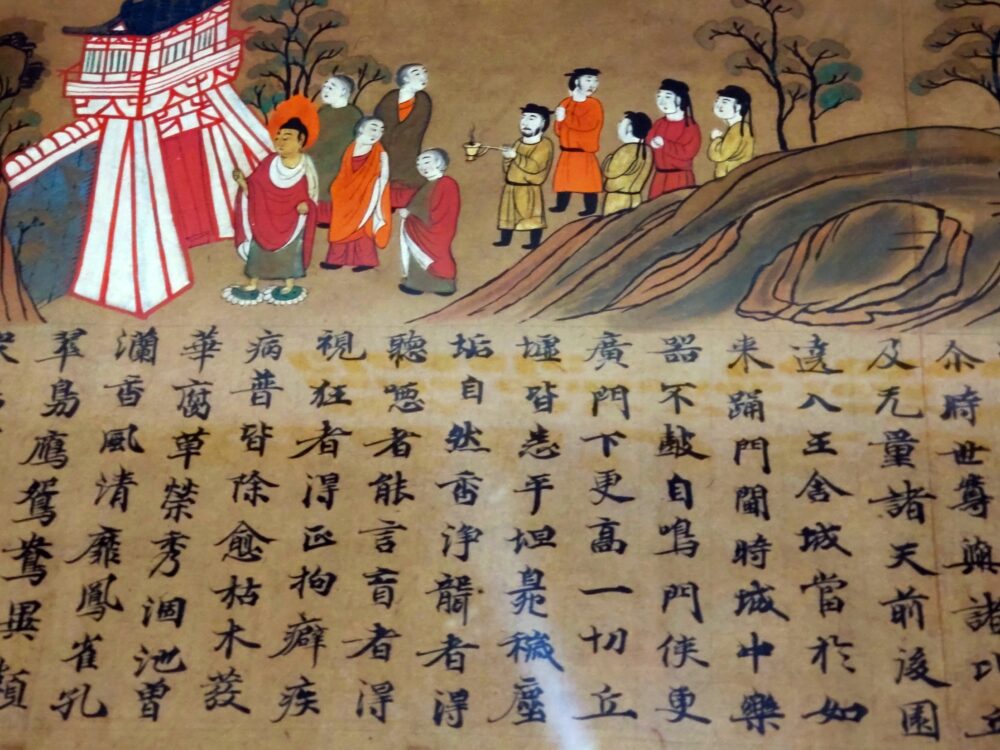

重要文化財 尾形光琳 槇楓図屏風 江戸時代・18世紀 紙本金地着色

(前略) 四季の美を装飾的に描いた本作は、伝俵屋宗達《槇楓図》(山種美術館蔵)を典拠としつつ、幹や枝のしなやかな曲線、意匠化された葉、巧みに計算された余白により、光琳独自の洗練された美意識が随所に表れている。(以下、割愛)

六曲一隻。伝俵屋宗達《槇楓図》(山種美術館蔵)の画像と比較する限り、湾曲した槇の幹といい、楓の枝振りといい、忠実に模写されているように見受けられます。構図で異なるのは、本作左側の槇がやや離れている点。葉に鮮やかな緑色を施している点も異なります。本作のキャプションに典拠という表現が使用されているので、模写の域を超えた新たな境地、ということですか。俵屋宗達を超えるのは並大抵のことではないと思いますが、肝心の《槇楓図》が「伝俵屋宗達」となると微妙。

重要文化財 橋本雅邦 白雲紅樹 明治23年(1890) 紙本着色

伝統的な狩野派の様式を基盤としつつ、西洋の遠近法や写実表現を積極的に取り入れた、近代日本画黎明期を代表する名品。秋深まる山間に紅樹が白雲に霞む幻想的な景色を、繊細な色彩と高度な遠近法で描き出している。(以下、割愛)

本展で最も魅了された作品。大作でもあり、その壮大な景観に圧倒されました。ここまで風格ある画風は橋本雅邦ならでは。

岩の上に、しかとは判りませんが、人物らしき姿を認めたので、高倍率で撮影してみました。

流れ落ちる滝の水量は相当なもの。滝壺の表現も迫力があります。

菱田春草 秋景山水 明治26年(1893) 紙本墨画淡彩

かつては「明治二六年七月絵画科二年学年試業成績」と題された巻子に、他の学生作品とともに貼られており、課題制作であったことがわかる。(中略) 背景を省き樹木を装飾的に表す構成は、後に展開される「朦朧体」の萌芽を思わせる。(以下、割愛)

映り込みを回避するため、やや斜めから撮影しました。

19歳にして、この境地に到達するとは、やはり只者ではありません。筆致といい、深遠とした山奥の空気感といい、先の雅邦作品とよく似ているな…と思って検索したら、東京美術学校で師事したのが橋本雅邦。道理で。

柴田是真 千種之間天井綴織下図 明治20年(1887) 紙本着色

明治宮殿千種之間は、式典や宴のあとに人々が憩い歓談するための広間であった。柴田是真の息子・真哉はその格天井を彩る綴織※の装飾を担当し、四季折々の草花を円形の文様にあしらった下図を献上した。本作は真哉が献上した下図を是真が描き起こしたものとして伝わる。

※綴れ織りについて詳述しているサイトのリンクを貼っておきます⇓

上段の作品は照明の映り込みが、下段の作品は来館者等の映り込みが甚だしいため、中段の2点をご紹介しましょう。

是真の作品は、東中野/黎明アートルームで過日拝見しました。秋の草花をモティーフにした作品が多数あり、桔梗・吾亦紅・女郎花は是真が好んで描いていたモティーフだったことが窺えます。

| 価格:56000円 |

令和の新収蔵品 (前略) 本展では近年退任した教員から寄贈された作品を収蔵後初めて公開します。寄贈はいずれも退任の際に行われたもので、作品の性格は教員ごとに異なります。(以下、割愛)

5点あった展示作品から、手塚雄二画伯の作品をご紹介しましょう。

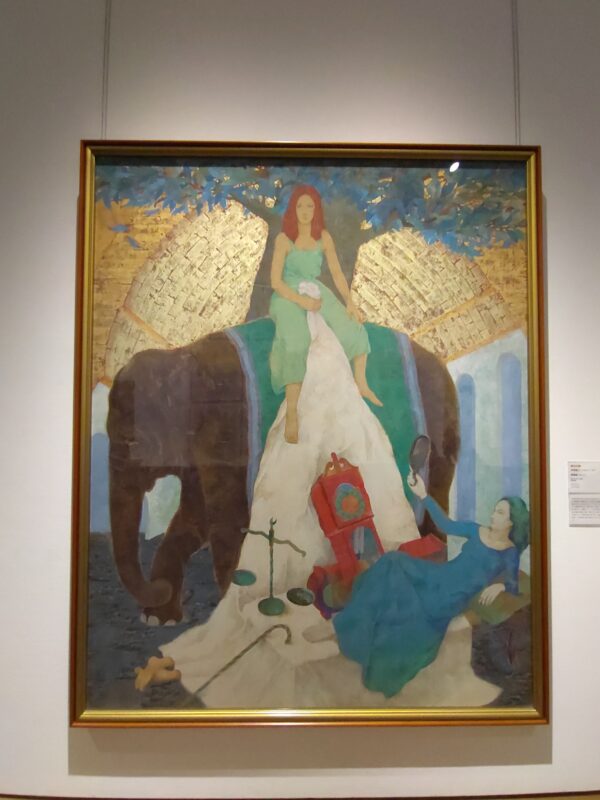

手塚雄二 夢模様 昭和55年(1980) 紙本彩色

手塚は平成7年(1995)から令和2年(2020)まで日本画専攻で教鞭をとる。本作は日本画専攻の学部首席に与えられるサロン・ド・プランタン賞を受賞した卒業制作である。象や女性、白布、針のない時計が配され、幻想的でシュールな世界を展開する。(以下、割愛)

横浜/そごう美術館で昨年開催された展覧会で見掛けなかった趣向。若き日は、モティーフを沢山盛り込んだ作品も制作されたのですね。

特集1 小場恒吉「日本文様史」図版資料 小場恒吉(1878−1958)は日本における文様史研究の礎を築いた人物です。東京美術学校在学中に小泉雄作(1850−1931)の講義や日本の古社寺における模写・復元事業を通して文様史への関心を深めました。(中略) 令和5年(2023)度に新たに収蔵された《小場恒吉「日本文様史」図版資料》は、日本で実施した調査研究の集大成のひとつです。(以下、割愛)

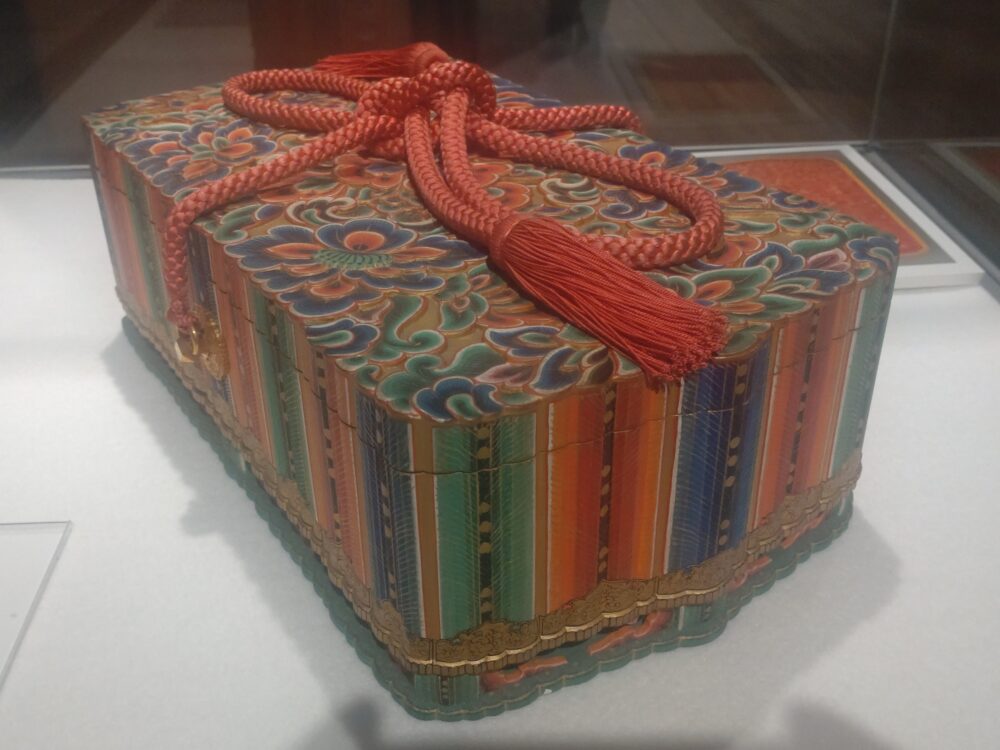

小場恒吉 彩色手箱 明治45年(1912) 木彫彩色

明治45年(1912)、小場は東京美術学校の助教授を務める傍ら《彩色手箱》の制作に携わった。本作の蓋面にあしらわれた宝相華文様や、全体を彩る赤・緑・青の彩色方法は、小場の平安時代の文様に対する初期的な関心を物語る。(以下、割愛)

キャプションを読まないことには『木彫』とは判別できません。綺麗なので掲載してみました。

特集2 うつしてまなぶ (前略) 東京藝術大学の前身である東京美術学校の絵画科では、明治22年(1889)の開校当初より模本の収集と臨写に重きを置きました。こうした教育方針は、粉本の継承によって強固な画系を築き上げた狩野派に代表される、伝統的な絵師の育成手法に則ったものと考えられます。一方、明治29年(1896)に西洋画科が設置されると、西洋古典絵画の模写制作とその収集も行われるようになります。こうした模写作品は、巨匠の創作プロセスをなぞる教育研究資料として活用されました。(以下、割愛)

狩野派における図像の継承 室町時代に活躍した狩野正信を祖とする狩野派は、時の為政者の御用を勤め続けた絵師の専門集団です。徳川幕府が大政奉還し、明治維新を迎えるまでのおよそ400年間、日本の中央画壇として君臨しました。(中略) 先人が写し学んだ古画や中国絵画を模写し、あらゆる画題、図像、そして絵の型を引き継いでいくことで、多様かつ質の高い作品を堅実に描き続けることができたのです。(以下、割愛)

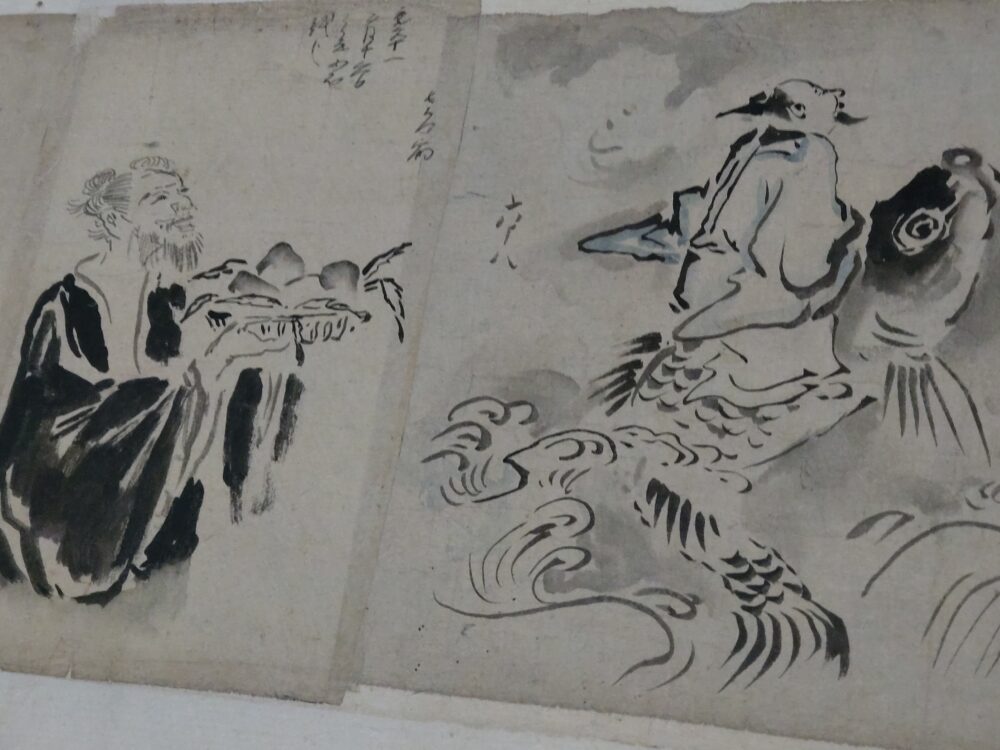

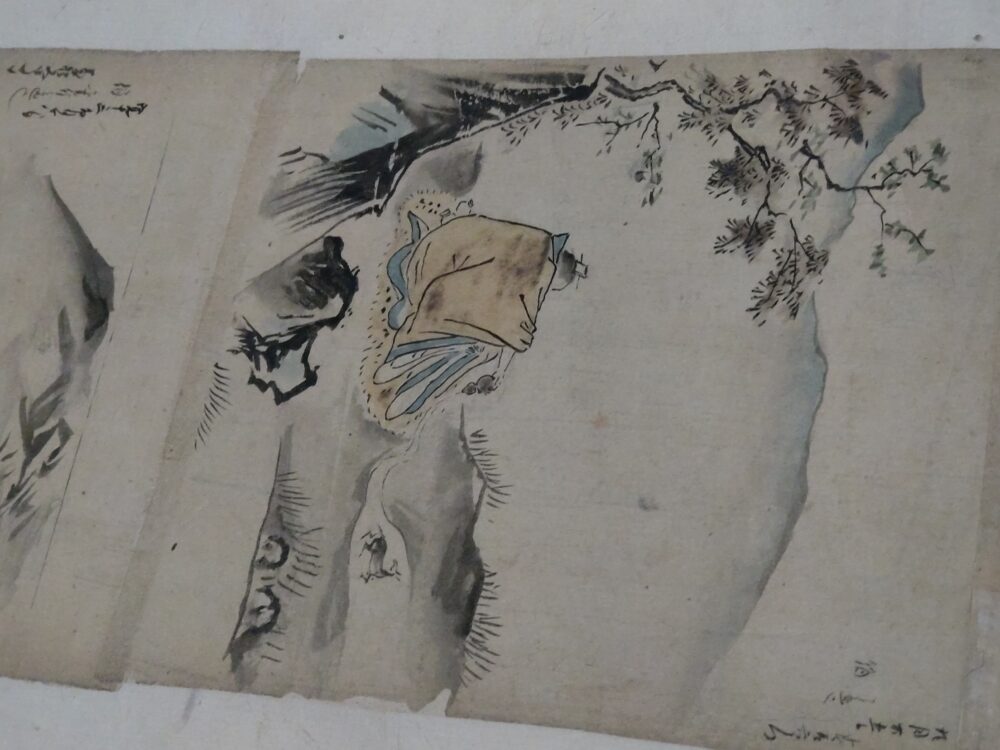

伝狩野常信 狩野家縮図 江戸時代・17−18世紀 紙本墨画淡彩

木挽町狩野家の末裔、狩野謙柄によって納入された、狩野常信筆と伝わる縮図である。現在、国文学研究資料館との共同プロジェクトの一環として、縮図が描かれた日付を検索可能なデータに置き換え、常信あるいは同家の絵師が同日に模写した図がどのようなものであったかを解明しようと試みている。(以下、割愛)

本作も「伝」が付きます。ケースの右側から順に複数枚撮影しました。スマホの影が映り込み、やや苦労しました(-_-;) 板橋区立美術館で今夏開催された館蔵品展《狩野派の中の人》を鑑賞した折、木挽町狩野家の作品群に感服しましたが、本展でも光りました。

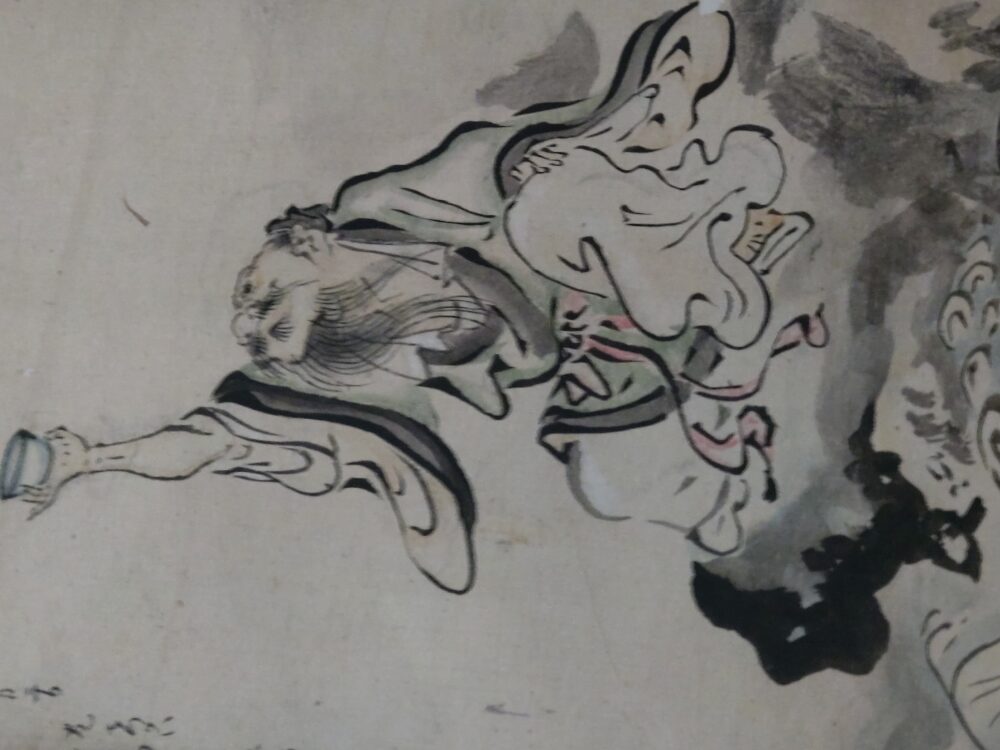

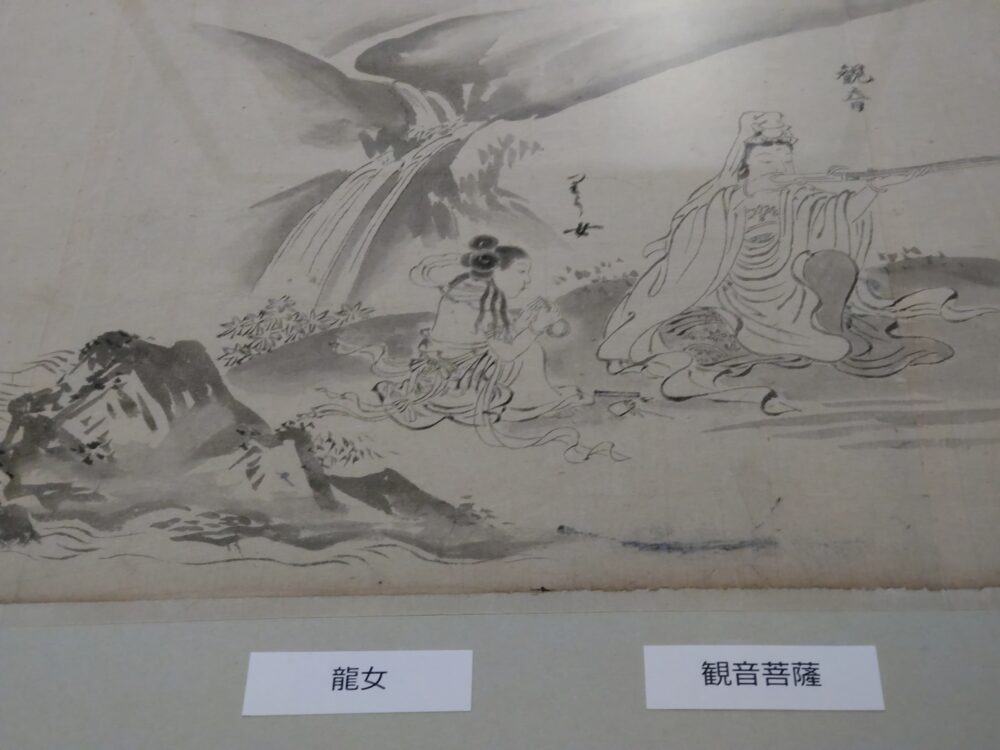

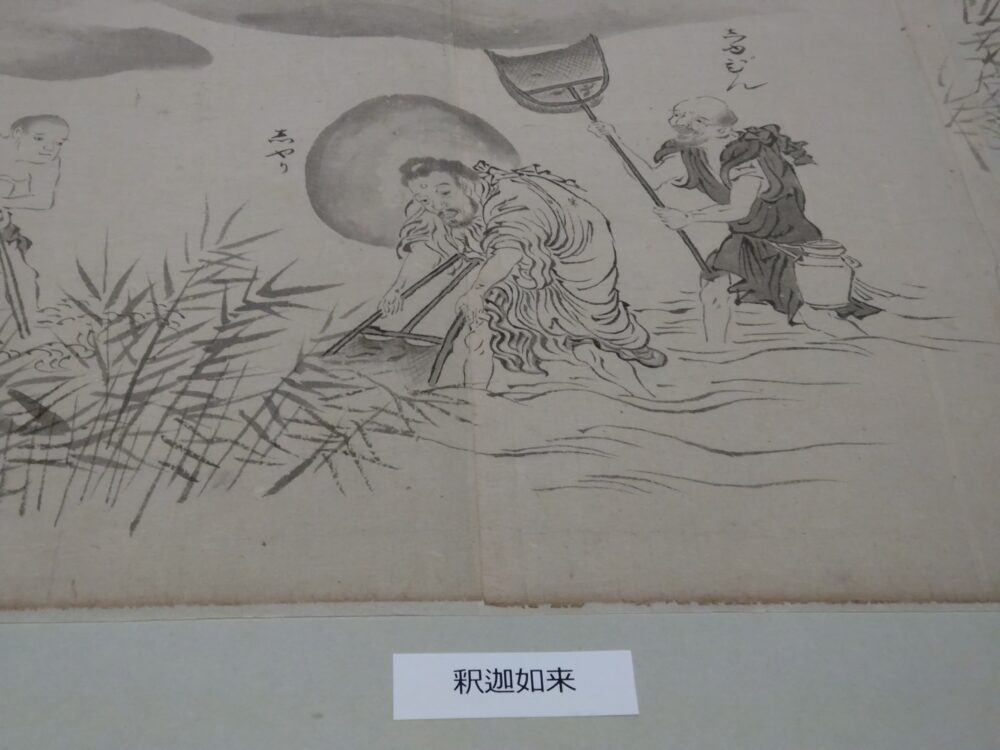

狩野派の戯画―「滑稽仏画」《麻布一本松狩野家資料》より 徳川幕府の御用絵師として活動した狩野家は、諧謔味を帯びたユーモア溢れる戯画も手掛けていました。ここに紹介する「滑稽仏画」(《麻布一本松狩野家資料》より)は、狩野探幽(1602−1674)の周辺で成立したとされる、「戯画図巻」の系譜を継ぐ模本です。(以下、割愛)

《麻布一本松狩野家資料》より「滑稽仏画」 江戸時代・19世紀 紙本墨画淡彩

本学が所蔵する《麻布一本松狩野家資料》の多くは、七代目当主の休清実信及び八代目当主の狩野休圓玉信による模本類であることから、「滑稽仏画」もまた、江戸時代・19世紀に同家で描き写された資料だと考えられる。(以下割愛)

全体が淡い墨色で描かれ、観音菩薩も釈迦如来も、周囲の自然に溶け込んでいます。

片膝を立てて鉄砲をかまえる観音菩薩の傍らでは、龍女が火縄の準備をしています。銃口の先には的があり、観音は射撃の訓練に励んでいるようです。(以下、割愛)

足首まで流れに浸かった釈迦如来は、両手に握った道具で何をすくっているのでしょう。砂金とか?

このモティーフの滑稽さが私には分かりませんでした。

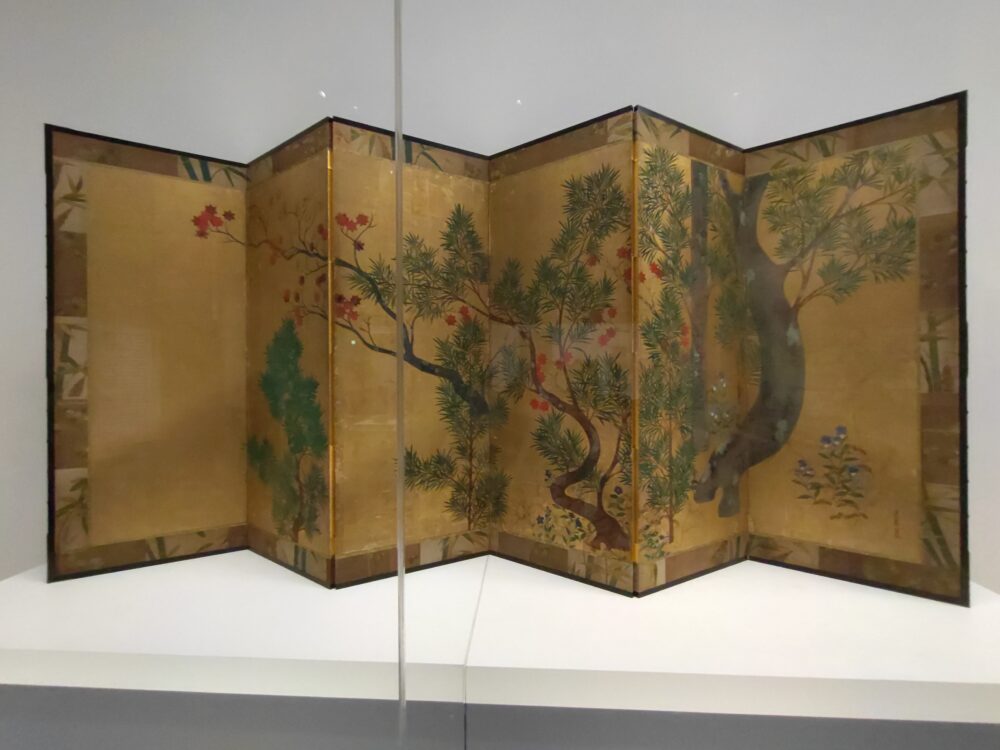

狩野常信 鳳凰図屏風 江戸時代・17−18世紀 六曲一双屏風 紙本金地着色

(前略) 木挽町狩野家二代目当主の狩野常信は、伯父である狩野探幽(1602−1674)の様式を継承しつつ、明るく流麗な筆致で本作を仕上げた。(以下、割愛)

板橋区立美術館で今夏拝見した狩野常信《四季花鳥図屏風》(六曲一双屏風、板橋区立美術館蔵)も見応えがありました。

名だたる絵師が、鳳凰をモティーフにした作品を制作していますよね。鳳凰の表現については三者三様。その個性が際立ちます。

東京美術学校西洋画科の模写・素描収集 明治29年(1896)、東京美術学校に西洋画科が設置されました。(中略) 黒田(清輝)はフランスのアカデミーで外光表現を取り入れた絵画術を本格的に学び、その明るく新しい画風で帰国後に洋画壇を席巻し、一躍洋画界の中心人物となりました。東京美術学校校長の岡倉天心(1863−1913)はこの状況を受けて、黒田に西洋画科の主導を託しました。(以下、割愛)

藤島武二(模本制作)、伝ラファエロ・サンティ(原作) ペルジーノ像 大正時代・20世紀 キャンパス、油彩

明治38−43年(1905−1910)の留学時にイタリアで描かれた模写作品。原作は1902年にイタリア政府が購入している。その翌年にボルゲーゼ美術館が開館しており、藤島は開館したばかりの美術館で模写したと考えられる。(以下、割愛)

額が反射したのか、撮影し直しても白っぽい画像になってしまいました。同時期に制作された藤島武二《黒扇》(重要文化財)を、アーティゾン美術館で今春鑑賞。画業初期に限らず、制作に至る過程として、模本制作は欠かせないのですね。

福徳豊穣の神として尊崇される吉祥天を瑞々しく華麗な彩色で表した国宝《吉祥天像》(奈良・薬師寺蔵)は、毎年正月に薬師寺で行われる吉祥悔過の本尊として祀られています。天平絵画の傑作として名高い本作は、長きにわたって人々の祈りが捧げられてきましたが、明治21年(1888)に発足した臨時全国宝物取調局の調査によってその存在が広く知れ渡りました。(中略) 明治時代から現代に至るまで画家を魅了し続ける《吉祥天像》は、美の規範として脈々と描き写されてきたのです。(以下、割愛)

松岡映丘 浦の島子 明治37年(1904) 絹本着色

遠く霞む竜宮城を背にして、別れを惜しむ乙姫と浦島太郎。(中略) 侍女に天蓋を掲げられた乙姫の姿は、《吉祥天像》(奈良・薬師寺蔵)から着想を得たものと推測される。

残念ながら、映り込みを避けることができませんでした。構図を拝見すると、乙姫と向かい合っているはずの浦島太郎がやや不自然に描かれています。お約束ということで。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。