過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

副題は《相国寺承天閣美術館開館40周年記念 金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史》。2025年3月29日から5月25日まで開催されていました。

国宝・重要文化財40件以上を含む相国寺派の名品を中心に紹介し、相国寺の美の世界をみつめ、未来へ託します。(本展チラシより引用)

印象に残った展示作品をご紹介しましょう。墨蹟等も多数展示されていましたが、当ブログでは殆ど取り上げておりません。尚、緑色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説文・キャプションから(一部)引用しました。

第一章 創建相国寺

「吾れ、新たに小寺を建てんと欲す」室町幕府三代将軍・足利義満(1358−1408)が発したその一言に、相国寺の歴史は始まります。寺は夢窓派の高僧たちの進言により小さな寺ではなく大伽藍の禅寺であることを望まれ、御所の北側・室町幕府の傍らに開かれました。明徳3年(1392)、発願から10年を経て伽藍が完成し落慶供養が行われました。開山には夢窓派の祖・夢窓疎石(1275−1351)が勧請されました。(以下、割愛)

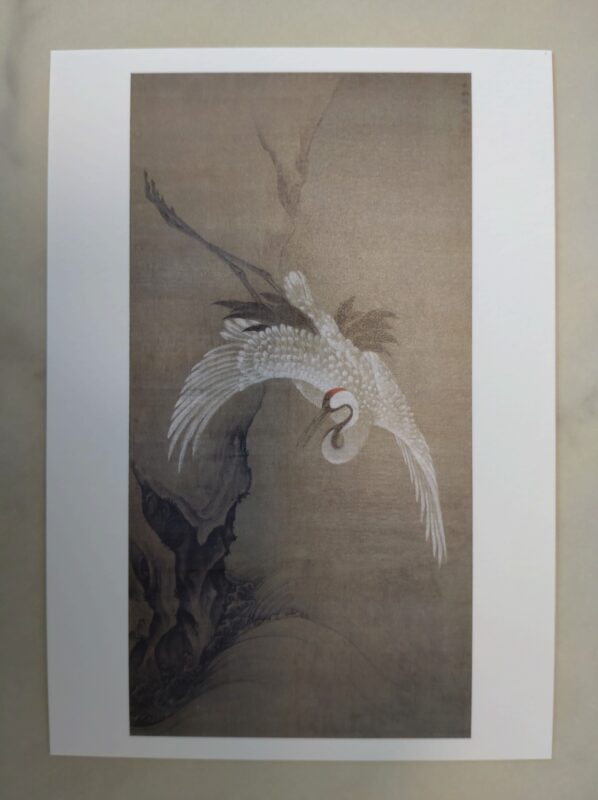

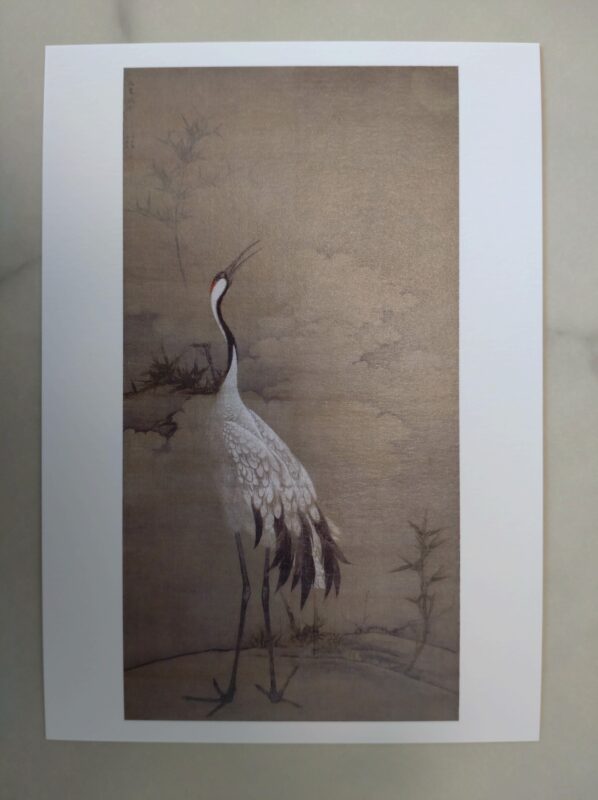

重要文化財 鳴鶴図 文正 筆 二幅 絹本墨画淡彩 中国・元−明時代 14−15世紀 相国寺所蔵

明時代初期の花鳥画家文正が描く花鳥画の傑作。相国寺6世の絶海中津(1336−1405)が、洪武9年(1376)に中国から帰国する際に請来した作と伝えられる。(以下、割愛)

二幅一対の格調高い掛け軸です。右幅には降下する鶴、左幅には空を見上げる鶴が描かれています。降下する鶴のしなやかに伸びた脚が美しい。見上げる鶴の大地にしっかと立った脚の猫写も見事です。右幅の画面左側は崖。打ち寄せる波飛沫、盛り上がった水流が認められます。左幅の背景は広大な空。幻想的に描かれた雲の合間から笹竹(でしょうか)が覗きます。腹部に施された胡粉が剥落したように見えましたが、画像で拝見すると、もともと胡粉は塗られず、背景に同化するよう描かれたようです。

―2025/04/20追記―

Eテレ『日曜美術館』(4月20日放送)で、この掛け軸が取り上げられました。その解説によると、左幅の左上に記された「九皐唳月」は、九皐(=最も深い谷底)で鶴が月を見上げて鳴く。それが天高いところまで響き亘ったという光景。

第ニ章 中世相国寺文化圏

15世紀の相国寺には、相国寺文化圏と名づけられるべき美の営みがありました。室町幕府の御用絵師であったとされる相国寺の画僧・如拙と周文は室町水墨画の様式確立を先導し、また彼らを師と仰いだと語る雪舟(1420−1506?)は相国寺の春林周藤のもとで修行の時を過ごしたとされます。(以下、割愛)

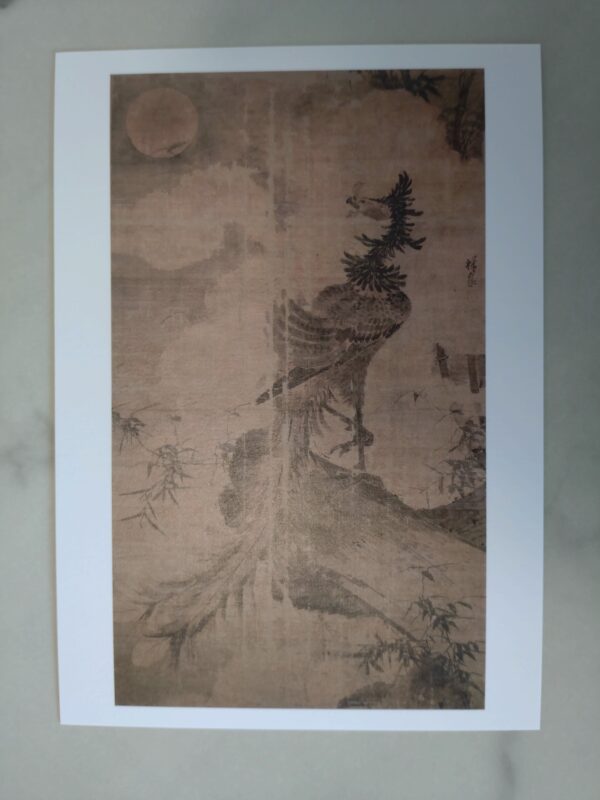

重要文化財 鳳凰石竹図 林良 筆 一幅 絹本墨画 中国・明時代 16世紀 相国寺所蔵

15世紀に活躍した中国宮廷画家の林良が描いた大作。(中略) 水墨花鳥画を最も得意とし、「草書を作るが如し」と評された。相国寺長徳院に伝来し、江戸時代では伊藤若冲も参考にしていた。

全体的に色褪せていますが、大作でもあり、見応えがありました。鳳凰のボディ・長い尾を対角線上に描いた構図も壮観。鳳凰の表情が若冲の鳳凰に似ているなぁ…と思ったら、伊藤若冲も参考にしていたとのこと。表装部分も含めて縦に折り皺らしきものが認められました。近くにいた監視員さんに尋ねたところ「畳まれていたと聞いています」とのこと。その期間がどの位だったのか定かではありませんが、名品が長らく日の目を見ずにいただなんて、勿体ない。

第三章 『隔蓂記』の時代

戦国の世の荒廃した相国寺を復興したのは九十二世住持・西笑承兌(1548−1607)です。相国寺復興に尽力し、天下人豊臣秀吉、徳川家康のブレーンとなり外交僧として活躍。相国寺中興の祖となりました。(中略) 続く1600年代。復興期の相国寺に登場するのが、鳳林承章(1593−1668)でした。西笑承兌の法嗣で鹿苑寺の住持を務め、その日記『隔蓂記』は鹿苑寺に伝来し、風林承章をめぐる風雅の時と場を伝える貴重な史料となっています。(以下、割愛)

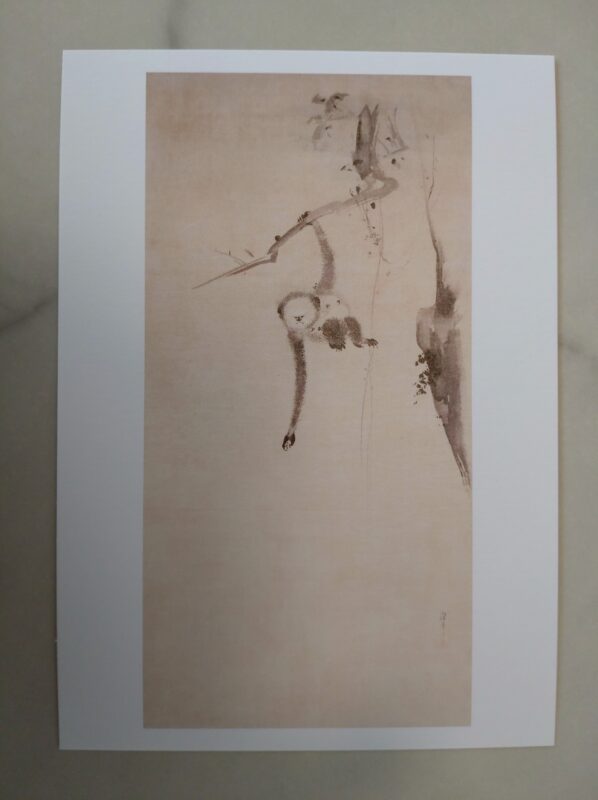

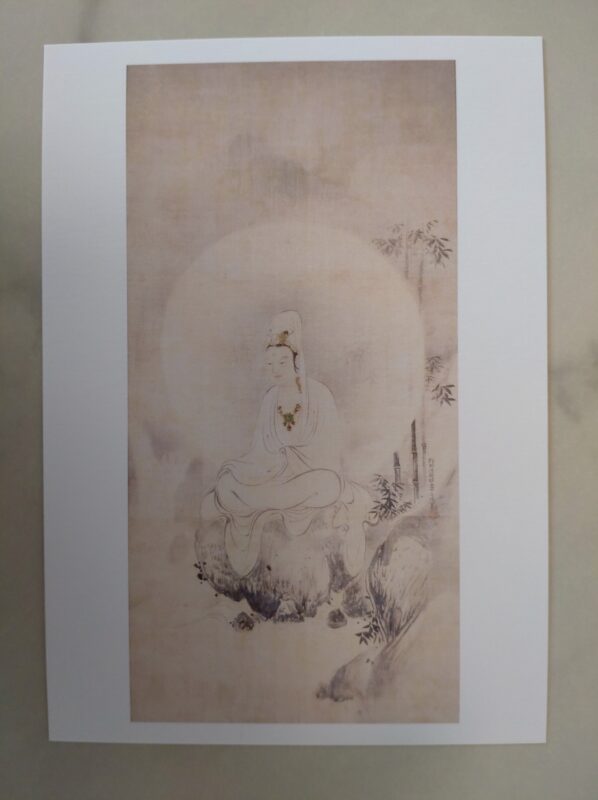

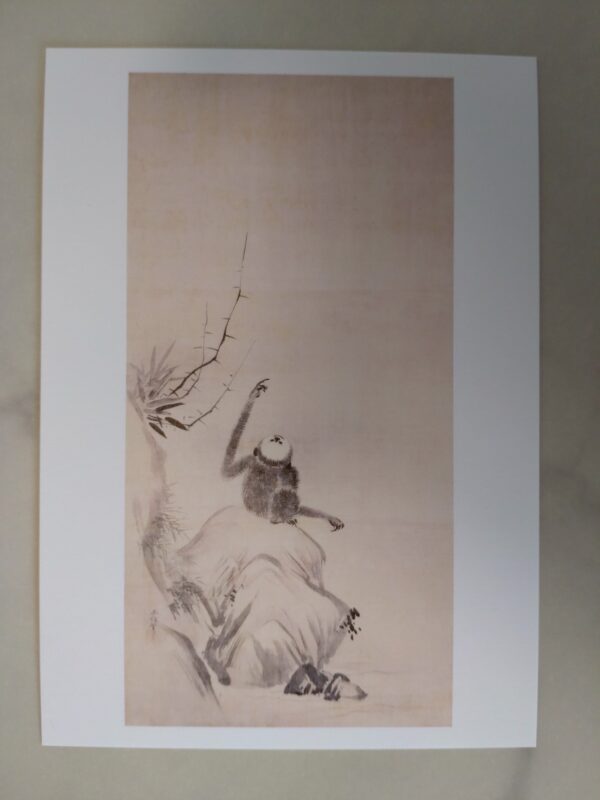

観音猿猴図 狩野探幽筆、狩野尚信筆、狩野安信筆 三幅 紙本墨画淡彩 江戸時代 正保2年(1645) 相国寺所蔵

「後水尾天皇寄進状」(作品85)に記載の3幅1対にあたる作品。当時もっとも勢いのあった狩野派の中心画家、探幽(1602−74)とその2人の弟による合作。中幅の白衣観音図を探幽が、左右の猿猴図を尚信(1607−50)と安信(1613−85)が描いている。

三幅一対の掛け軸。狩野探幽筆の一幅のみ《観音図》です。脇を固める《猿猴図》も、探幽の筆に引けを取らない見事な作品。狩野派の家系図をネット検索しました。嫁いだ女性は省略されている可能性もありますが、探幽・尚信・安信の三兄弟のみ。狩野派を継承する重責を分かち合っていたのでしょうね。

花鳥図衝立 狩野探幽筆 ニ基 絹本墨画淡彩 江戸時代 慶安元年(1648) 相国寺

鳳林 の日記『隔蓂記』には、京都に滞在していた狩野探幽(1602−74)に鳳林自身が画絹を持参し、勧請開山 夢窓疎石の300年忌のために本作の制作依頼をしたことが記されている。(以下、割愛)

小振りの正方形の衝立が対で展示されていました。左の衝立に描かれたモティーフは野鳥、右の衝立に鶏。速筆で描かれた草の描線も見事でした。さすが探幽!と思わせる味わい深い作品でした。

国宝 無学祖元墨蹟 与長楽寺一翁偈語 無学祖元筆 四幅 紙本墨書 鎌倉時代 弘安2年(1279) 相国寺所蔵

無学祖元(1226−86)が長楽寺の一翁院豪(1210−81)に与えた偈頌。(以下、割愛)

二幅一対として展示されていました。右幅も左幅も共に11行。右幅の一行は4〜5字、左幅の一行は3〜4字で構成されています。たっぷり墨を含んだ字粒は比較的大きく、遠くからも視認できました。

| 【ふるさと納税】 \最短7営業日以内発送/ コーセー ONE BY KOSE セラム シールド(40g)1本 | 化粧品 コスメ KOSE コーセー スキンケア 美容 価格:22000円 |

第四章 新奇歓迎!古画礼賛!

中世の相国寺文化圏を代表するビッグネームが「雪舟」であるとすれば、近世の相国寺文化に賑わいを添えたのは「若冲」と言えるでしょう。伊藤若冲(1716−1800)が独自の絵画表現を完成させ「私の絵が理解されるまでに千年を待つ」と言った1700年代は、驚くほどにアバンギャルドな時代でした。(以下、割愛)

雲梅雪梅図 維明周奎 筆 二幅 絹本墨画 江戸時代 文化5年(1808) 相国寺所蔵

78歳で示寂する3か月前に描いた維明の遺作である。右は雪に梅、左は雲に梅の取り合わせで、いずれも雪や花弁が舞い落ちる情感豊かな作風をみせる。また梅の枝の鋭い筆法には若冲に学んだ跡もうかがわれる。

二幅一対の掛け軸。鮮明な筆致に惹きつけられました。遺作には、どこか達観した思いが込められているように感じます。右幅が雪梅。左幅が雲梅。花弁に積もった雪、雲に見え隠れする梅の枝に風情がありました。二幅とも、絵と賛が相互に引き立て合っていました。

重要文化財 鹿苑寺大書院 障壁画 一之間 葡萄小禽図 伊藤若冲筆 九面 紙本墨画 江戸時代 宝暦9年(1759) 鹿苑寺所蔵

襖の右(三面)に葡萄棚、襖の左(一面)に小禽・霞んだような遠景が描かれています。枝に絡まる蔓・たわわに実った房に、旺盛な生命力が感じられました。把手を度外視して構図を考えたのか、もしかして、成り行きで仕上げたのか…。葡萄の枝・蔓の表現が奔放。

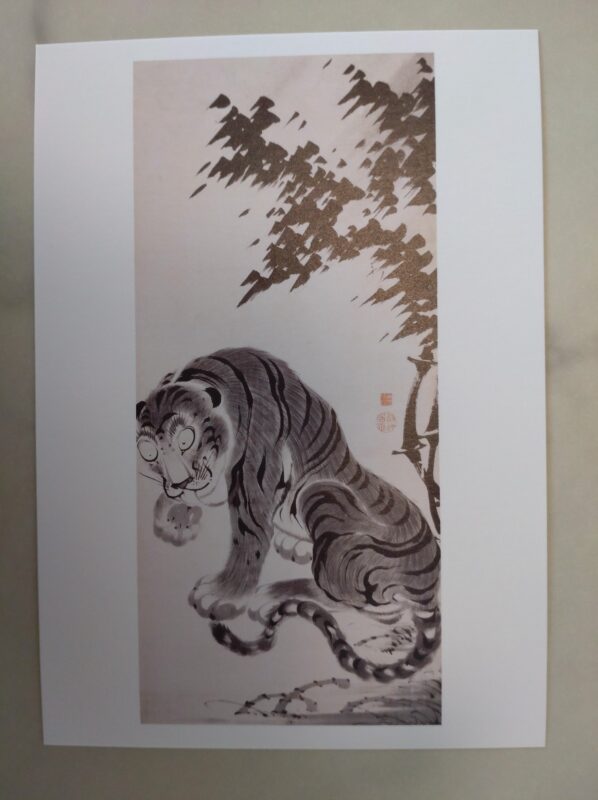

竹虎図 絵:伊藤若冲筆 賛:梅荘顕常 筆 二幅 絵:紙本墨画、賛:紙本墨書 江戸時代 18世紀 鹿苑寺所蔵

正伝寺蔵「猛虎図」(作品120)に依拠した若冲の「竹虎図」と、梅荘の賛一幅が対となってひとつの作品となっている。(以下、割愛)

二幅一対の掛け軸。絵と賛が対になった作品は初見でした。両者の実力が伯仲していなければ、この異色の組み合わせに違和感を覚えたことでしょう。斬新な一対に感服致しました。

乗興舟 伊藤若冲筆 一巻 紙本拓版 江戸時代 明和4年(1767) 和泉市久保惣記念美術館所蔵

若冲と梅荘が京から淀川下りに興じた時の体験をもとにした作品。(以下、割愛)

板橋区立美術館《エド・イン・ブラック》でも拝見。趣深い作品。

第五章 未来へと育む相国寺の文化

相国寺の什物(寺ゆかりの貴重な品)は、どのように形成されてきたのか?なぜ今、この作品はここ相国寺に在るのか?今回の展覧会を構成するにあたり重視した一つの視点でした。(中略) 自らの古美術コレクションを本山に託した相国寺徳住三世・橋本独山(1869−1938)は、その寄進状に「永存せよ」と書きのこしました。(以下、割愛)

水辺 花鳥図屏風 狩野松栄 筆 六曲一隻 紙本墨画 桃山時代 16世紀 相国寺所蔵

口を大きく開けて鳴く様子の雉子を中心に、梅に鵯、柳に燕と、春から夏にかけての景色に、多くの鳥たちが丁寧に描かれる。(以下、割愛)

狩野元信の息子にして、狩野永徳の父。孫の才能を見出した元信は、狩野派の未来を永徳に託した、というような話をTVで以前視聴しました。元信と永徳に挟まれて目立たない松栄さんですが、この方も巧いのですよね。重要文化財に指定されていないことが意外でした。

萩芒図 屏風 長谷川等伯筆 六曲一双 紙本金地著色 桃山時代 16−17世紀 相国寺所蔵

(前略) 花を咲かせた萩が風になびく右隻と、芒の原にすっと伸びる野菊が顔を出す左隻。どちらも金地にほぼ緑青のみで描く明快な画面づくりのなかに繊細な情緒を醸し出している。(以下、割愛)

左隻に魅了されました。群生する芒や雑草の描線が美しい。芒の原から抜きん出たように伸びる野菊の逞しい生命力も見どころでした。

探幽縮図画帖 狩野探幽筆 一帖 紙本墨画淡彩 江戸時代 17世紀 相国寺所蔵

狩野探幽は、鑑定のために持ち込まれた様々な作品を模写し、その日付や依頼主を記録した。すでに現存しない作品の情報も含まれていることから史料的価値はきわめて高い。

作品の下絵?と見紛うほど、完成度の高い画帖。縮小して描くのは非常に難しいと思うのですが、全く歪みがなく、賛まできちんと写し取る丁寧な仕事ぶりは脱帽もの。探幽さんに多くの人が鑑定を依頼したことから、眼力のみならず、面倒見の良かった一面も垣間見ることができました。

重要文化財 七難七福図巻 円山応挙筆 三巻 紙本著色 江戸時代 明和5年(1768) 相国寺所蔵

人の世の苦難と寿福を絵解きするために制作された絵巻。天災巻では、地震、洪水、火災あるいはオオカミや大蛇に襲われる場面を描く。(以下、割愛)

モティーフは、オオカミや大蛇の出現に驚き逃げ惑う人々、追い剥ぎに身ぐるみ剥ぎ取られて恐怖に慄く旅人…。赤い舌を伸ばした大蛇はどこか剽げていました。

福寿巻には貴族の祝宴や花見、豊作などが描かれる。大津三井寺の円満院門主の依頼をうけた応挙は全3巻の完成に3年を費やした。

満開の桜を愛でる宴が催されている場面が描かれていました。やはり天災巻の方が記憶に鮮明に刻まれます。

以上、前期展示から印象に残った作品をご紹介しました。

余談 重要文化財に指定されている墨蹟も多数展示されていました。時間の割り振りの関係で殆ど飛ばしてしまいました。若い頃、書道を習っていた期間が十数年あるのですが (-_-;)