過去の展覧会になります。

3月1日から7月6日まで開催されていました。印象に残った展示作品をご紹介しましょう。以下、青色の文字で表記した箇所は、本展チラシ及び展示室の解説より一部を引用しました。

1893年にスペイン、カタルーニャ州に生まれたジュアン・ミロ(1893〜1983)は、同郷のピカソと並び20世紀を代表する巨匠に数えられます。太陽や星、月など自然の中にある形を象徴的な記号に変えて描いた、詩情あふれる独特な画風は日本でも高い人気を誇ります。

第1章 若きミロ 芸術への決意

自画像 1919年 油彩/カンヴァス パリ・国立ピカソ美術館

一見、中年男性ですが、20代後半の自画像。独特な画風です。赤いブラウスが奇抜。音声ガイドによると、この《自画像》と《スペインの踊り子の肖像》2点を、かのピカソが愛蔵していたとのこと。同郷のピカソはミロを高く評価していたそうです。

ヤシの木のある家 1918年 油彩/カンヴァス 国立ソフィア王妃芸術センター、マドリード

3階建てを凌ぐほど高いヤシは八方に枝を伸ばし、広々とした大地は沢山の植物を育んでいます。畝・花壇は手入れが行き届いています。反して、建物内もその周辺も人の気配は全くありません。たまたま空白の時間帯を表現したのでしょうか。

第2章 モンロッチ−パリ 田園地帯から前衛の都へ

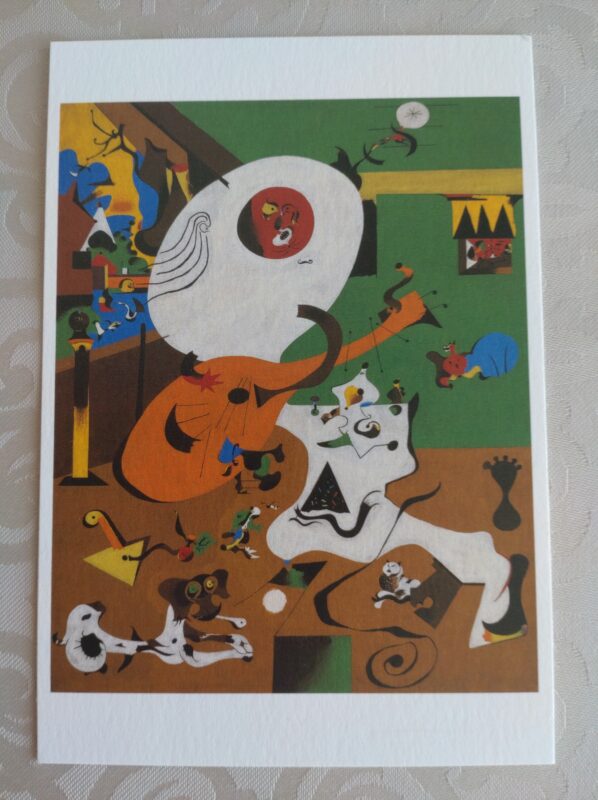

オランダの室内Ⅰ 1928年 油彩/カンヴァス ニューヨーク近代美術館

画面中央に、全身を床に投げ出した人物が描かれています。ソファーや椅子に座っているのか、判然としません。音声ガイドによると、大きな白い楕円が襟元で、その白い楕円に囲まれた赤い円の方が顔らしい。白い楕円から伸びている黒い帯が腕のようですね。

第3章 逃避と詩情 戦争の時代を背景に

ミロが戦争という苦しい現実から逃避し、詩や音楽に触発されて制作したシリーズ。

この展示コーナーに足を踏み入れると、一際洗練された作品3点が視界に飛び込んできます。本展を代表する作品群であろう、と思わせるオーラがあります。うち2点は、後ろに照明が仕込んであるのでは?と思うほど、マット部分が光って見えました。

明けの明星 1940年 グワッシュ、油彩、パステル/紙 ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

モティーフの輪郭線は黒。大半のモティーフは背景色そのままに表現され、あたかも透き通った生命体がうごめいているかのよう。左下に描かれた生き物は口を大きく開け、長い舌のようなものを伸ばしていますね。左下部に極小のサインが認められます。タイトル《明けの明星》は何に由来するのでしょうか。

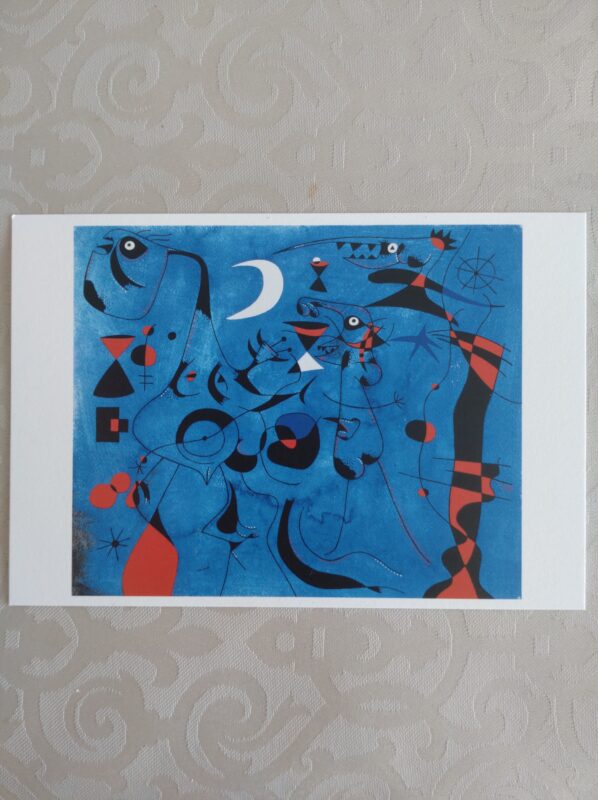

女と鳥 1940年 グワッシュ、油彩/紙 ナーマド・コレクション

混沌とした世界に『女』と『鳥』が紛れ込んでいるかのようです。一羽の鳥は特定できましたが、全部で何羽いるのでしょう。『女』の方はどこに描かれているのか、さっぱり判りません。

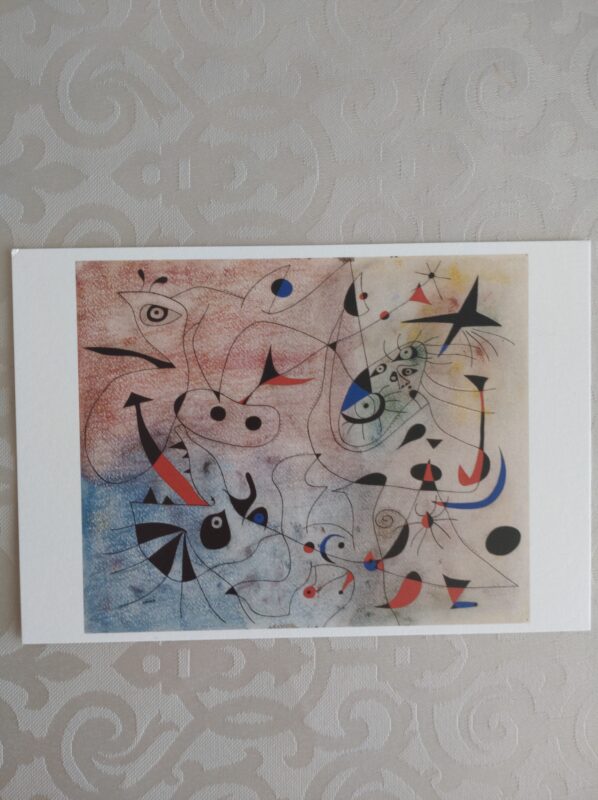

カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち 1940年 水彩、グワッシュ/厚い水彩用網目紙 フィラデルフィア美術館

ベースは深海を思わせる神秘的な青色。モティーフの輪郭は黒い線。その一部は黒色・赤色・濃い青色で塗り潰されています。白色で象られた月がアクセントになっています。タイトルにある『夜の人物たち』とは、擬人化した表現でしょうか。間近で拝見すると、沢山の奇妙な生き物が口を開けています。遠目に眺めると、神秘的・幻想的と認識してしまうのは、色彩のマジックでしょうか。

女、鳥、星 1942年 パステル、鉛筆/フロック加工紙 ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

茶色をベースにした縦長の作品を金色の額縁が引き立てています。3箇所に青緑・紫・青を施した色彩の妙。ややいびつながら、本作の星は「星」と認識することができます。3本の指で表現された脚が「鳥」を、放射状に描かれた5本の指が「女性」を、それぞれ特徴付けています。細い線が伸びた先に小さなハートが描かれています。このハートが女性の顔を表現しているのかな。

| 価格:330000円 |

第4章 夢のアトリエ 内省を重ねて新たな創造へ

絵画(エミリ・フェルナンデス・ミロのために) 1963年 油彩、アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(永久寄託)

『寄贈』ではなく『永久寄託』という形態もあるのですね。横長の作品が斬新。自由な発想という観点から、昨夏『東京ステーションギャラリー』で拝見したジャン=ミッシェル・フォロン作品をふと想起しました。

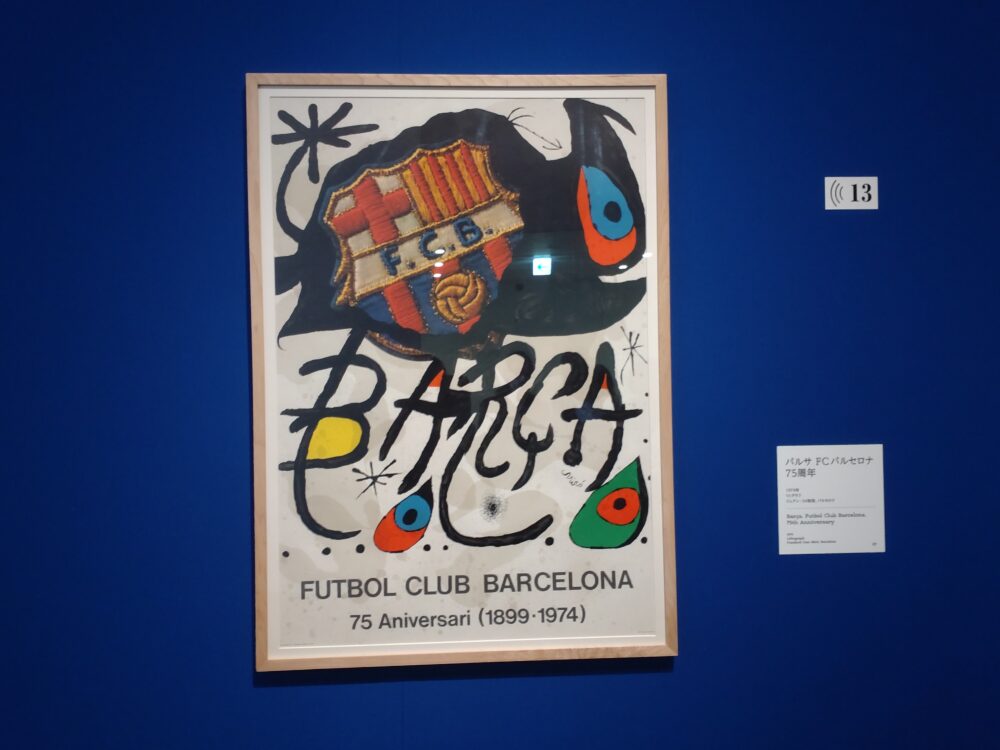

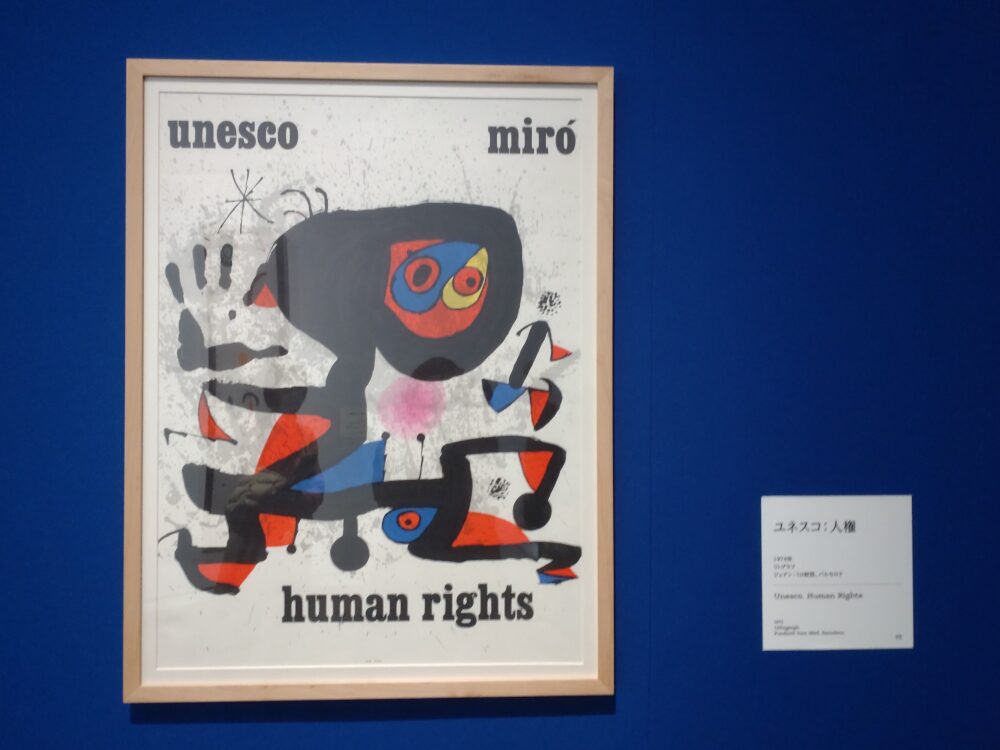

ポスター 1940年代初めにリトグラフに取り組んだミロは、1960年代から1970年代に再びリトグラフを用いて数多くのポスターを制作する。こうしたポスターは、フランコ独裁政権末期において、スペイン社会の希望や要求を表現する手段となり、近代性、民主的自由、そしてカタルーニャ語やカタルーニャ文化と密接に結びついていた。(中略) ミロは、芸術家の役割について次のように述べている。「芸術家とは、ほかの人々が沈黙するなかで何かを伝えるために声を上げる者であり、その声は無駄なものではなく、人々を助けるものであることを証明する義務を負う者である」

バルサ FCバルセロナ 75周年 1974年 リトグラフ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

ユネスコ:人権 1974年 リトグラフ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

大衆に訴求する手段としてポスターは最適ですね。国内外の情勢が不穏な時、こうした表現手段は尚も有効だったのでしょうか。

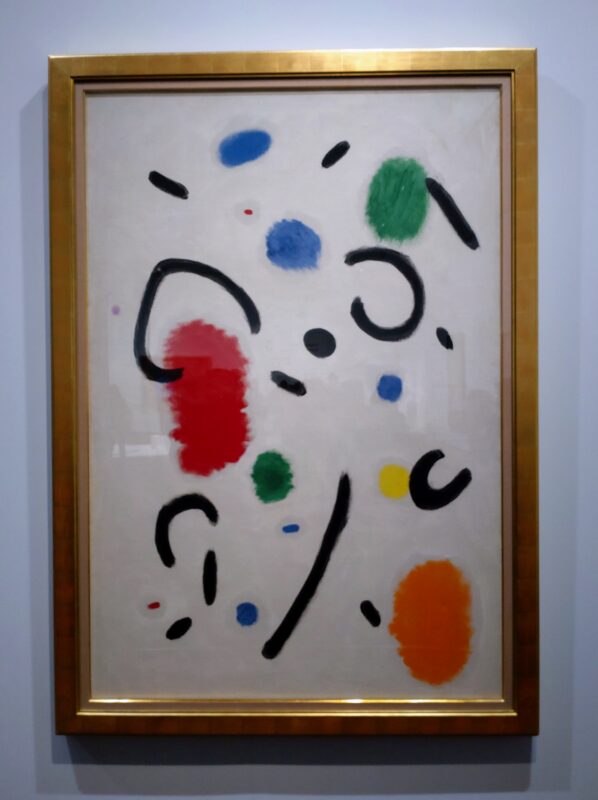

白地の歌 1966年 油彩/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

本作では、慎重かつ緻密な計算のもと、長さの異なる黒い線と、大きさや濃淡が異なる色の斑点が組み合わされている。ミロが1940年代に残したメモによれば、こうしたモティーフは、「歌」の歌詞と音楽であり、視覚による「音」である。

この画題を解釈することは難問です。

火花に引き寄せられる文字と数字(Ⅲ) 1968年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

火花に引き寄せられる文字と数字(Ⅴ) 1968年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

6点からなるシリーズのうちの2点。この連作を描くにあたり、ミロが最初に取り組んだのは背景だった。ぼかされた色彩の優雅なグラデーションは虚空を思わせ、そこに明確な輪郭の文字や数字が巧みに配されている。

地味な絵画ですが、そこに文字・数字を加えると、一転して目を引く作品に変貌します。

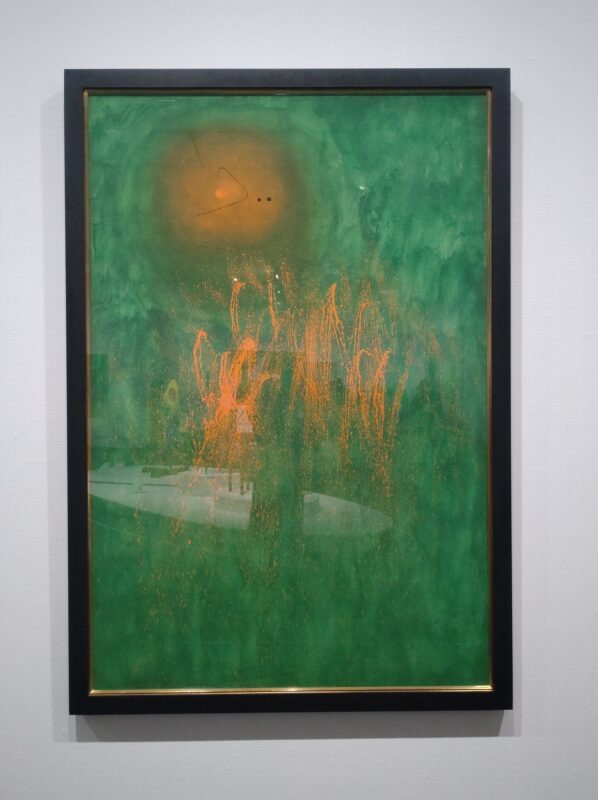

ふたつの惑星に追われる髪 1968年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

摩訶不思議なタイトルです。音声ガイドによると、オレンジ色を丸くぼかした中に認められる黒点が「ふたつの惑星」を表現しているそうです。無造作に描き込まれたオレンジ色の線は何を表現しているのでしょうか?

太陽の前の人物 1968年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

筆触はシンプルで力強く、素早く描かれ、カンヴァス全体に飛び散るようで、アメリカの抽象表現主義の技法を思わせる。しかし、同時に東洋的な感性とも結びついており、日本の画僧・仙厓が丸、三角、四角で宇宙を表現した作品とも関連がある。

音声ガイドで聞いた解説が記憶から抜け落ちてしまいました(-_-;) 青空を背景にした赤丸が「太陽」だったかな?三角・四角で表現されている部分が「人物」だと思います。3本の毛を描くことで頭を表現していると思しき作品が他にもあったので、三角は頭もしくは上半身でしょう。

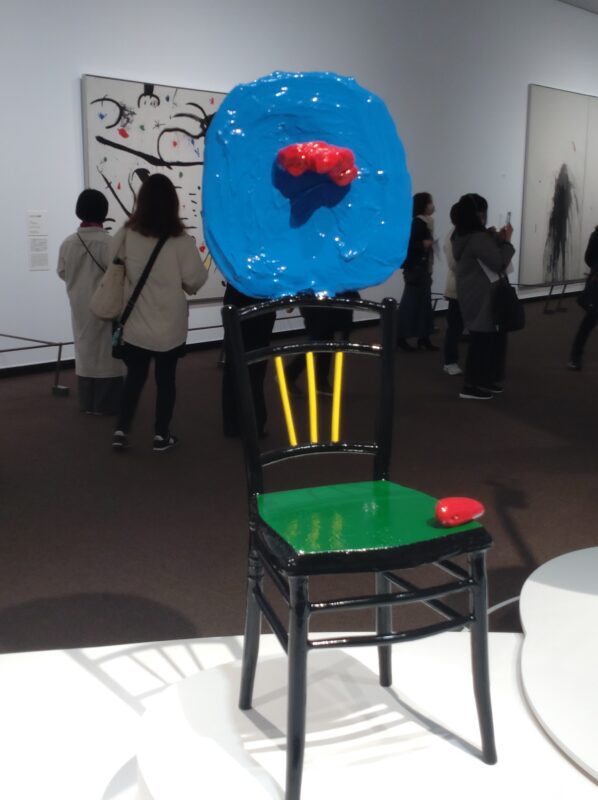

女と鳥 1967年 着色ブロンズ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

座る女と子ども 1967年 着色ブロンズ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

紳士、淑女 1969年 着色ブロンズ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

逃避する少女 1967年 着色ブロンズ ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

大きな鉄製の蛇口やマネキンの脚といった日常生活で見慣れたオブジェを、本来の状況から引き離し、個性を際立たせるように異なる着色をして、ユーモア溢れる遊び心で組み合わせている。

マネキンの脚を活用した下半身とは対照的に、上半身は相当デフォルメされています。頭の上に取り付けられた蛇口は一体何を表現しているのでしょう。空を飛ぶためのプロペラでしょうか?謎です。

第5章 絵画の本質へ向かって

晩年を迎えたミロは、改めて西洋の伝統的な絵画技法に挑戦するために、オブジェと新たな支持体を用いて、若き日に試みた芸術作品の脱神聖化を推し進めることを決意する。(中略) 絵画の本質を探究し、構想を練り上げ、新たな表現に挑戦し続けたミロは、生涯その姿勢を貫き通したのである。

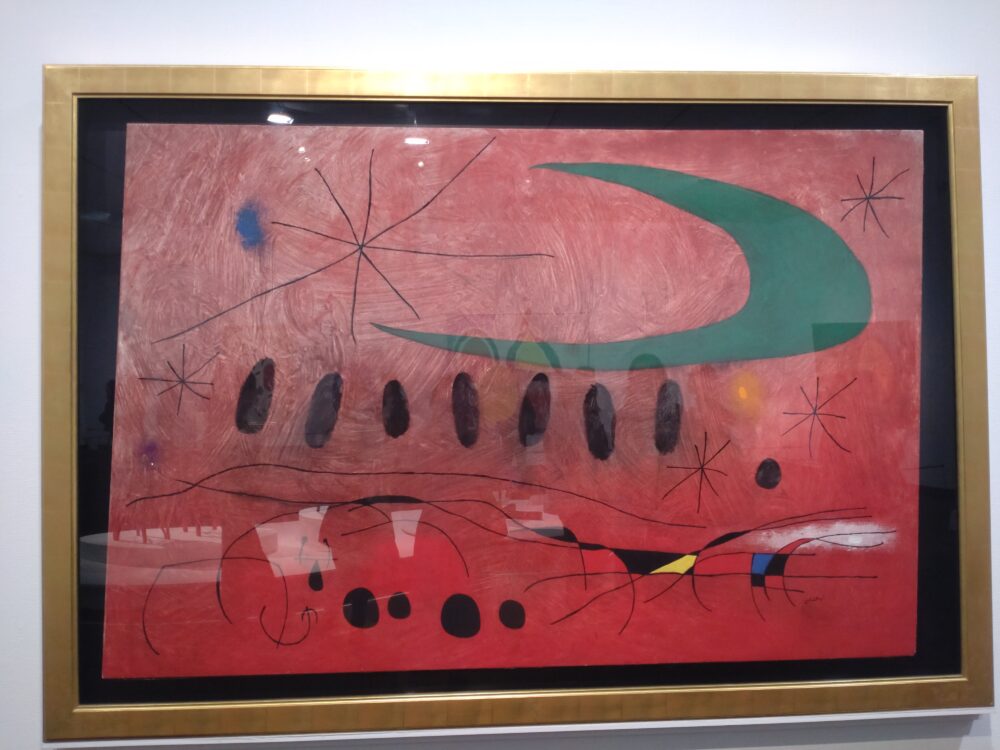

夜の風景 1966−74年 油彩、アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

ベースの赤が華やかな作品。「✳」で表現されているモティーフはおそらく星ですね。緑色で塗られたモティーフは「月」でしょうか。その他のモティーフはさっぱり判りません。

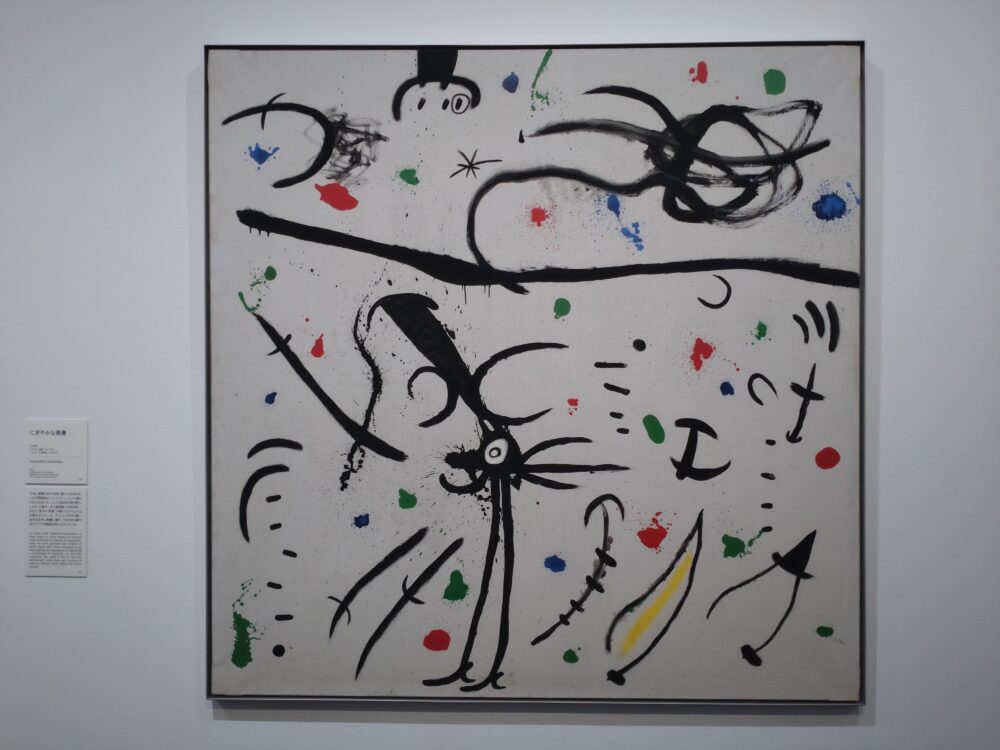

にぎやかな風景 1970年 アクリル、油彩/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

ここでは絵具が飛び散り、したたった跡や、手で直接塗った色を使い、まるで「記号の風景」を描いたかのような印象を与えている。

モティーフは不明ながら、何となく惹かれる絵画です。

焼かれたカンヴァス 2 1973年 アクリル/切られて焼かれたカンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

「焼かれたカンヴァス」と題された5点の連作絵画のひとつ。ミロは、白いカンヴァスに勢いよく絵具を垂らし、したたらせ、踏みつけ、ナイフで切り刻み、最後にガソリンを染みこませて火をつけた。作品を破壊するような大胆で型破りな手法をためらいなく用いた本作は、ミロが80歳を迎えてなお、新たな表現を追求していたことを示している。

焼く行為にまで及ぶと、流石に狂気じみています。自ら作品を破壊したのにもかかわらず、芸術としての価値は依然損なわれない。バンクシーのシュレッダー事件を連想しました。

花火Ⅰ 花火Ⅱ 花火Ⅲ 1974年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ

三連画《花火Ⅰ 花火Ⅱ 花火Ⅲ》に見られるように、バケツやビンに入った絵具を激しくぶちまけ、絵具を塗ったボールを投げつけ、ほうきや塗装用のブラシを使って制作し、(以下、割愛)

乾く前にカンヴァスを立てることで、重力の作用を取り入れ、したたり落ちた絵具の跡に重ねるように筆を入れている。こうした技法には、アメリカ抽象表現主義の若い画家たちからの影響が見てとれる。

本作も前衛的です。重力に任せるまま形成された線と加筆箇所とのバランスが肝でしょうか。ところどころに入れられた青い線・赤い線は何を表現しているのでしょう。

涙の微笑 1973年 アクリル/カンヴァス ジュアン・ミロ財団、バルセロナ(寄託)

1967年に構想を練り始め、それから6年をかけて完成させた作品。(中略) 上半分は手の届かない空の領域で、月や星がむき出しのカンヴァス地の上に描かれる。一方、下半分は足で踏みしめる大地が赤、黄、緑、黒で丁寧に塗られている。

空と大地にくっきり二分された画面が特徴的。青いモティーフが月、「✳」が星ですね。タイトル《涙の微笑》が意味深長です。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。