冒頭は、ジョット《父なる神と天使》1328−35年頃制作 サンディエゴ美術館所蔵

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

副題は《サンディエゴ美術館vs国立西洋美術館。3月11日から6月8日まで開催されていました。章立ての構成に沿って、印象に残った作品をご紹介しましょう。尚、茶色の文字で表記した箇所は、展示室内のパネル、キャプションから(一部)引用しました。

サンディエゴ美術館 米国カリフォルニア州の最南端に位置するサンディエゴは、スペインからの植民者によって築かれた町で、現在では同州第2の人口を擁する大都市です。サンディエゴ美術館は、地元の有力市民たちの主導のもと1926年に開館しました。16世紀スペインのプラテレスコ様式を復古したその建物には、ヨーロッパ、南北アメリカ、アジアなど世界各地の美術作品約32,000点が収蔵されています。(以下、割愛)

第1章 ルネサンス

ルネサンスとは「再生」を意味し、14−16世紀にかけてイタリアで展開した文化運動を指します。それは古代ギリシャ・ローマの文化を再興し、中世の神中心の世界観を人間中心のそれへと転換せしめる画期的なものでした。

ルカ・シニョレッリ 聖母戴冠 1508年 油彩、テンペラ/板 サンディエゴ美術館

(前略)《聖母戴冠》もまた、かつては祭壇画の一部を成していたものです。祭壇のメインパネルの上部に置かれたため、人物は下から見上げた視点で描かれています。主題は地上での生を終え天に召された聖母が、イエス・キリストと父なる神から天の女王としての冠を授けられる場面です。

『聖母戴冠』を主題にした作品は初見。祭壇のメインパネルの上部に置かれていたなら、主要な主題の一つだったのでしょう。(修復履歴は判りませんが、)制作から五百年以上経過したとは信じられないほど保存状態が良く、鮮明でした。

ベルナルディーノ・ルイーニ マグダラのマリアの回心 1520年頃 油彩/板 サンディエゴ美術館

(前略) 本作では、美しく着飾ったマグダラのマリアが、慎み深い姉のマルタに諭され、回心※する場面が描かれています。マリアが左手を添える香油壺は、キリストの足に香油を塗り、それを自らの髪で拭いたという逸話を想起させ、マルタの左手が指さすネックレスは、彼女の罪深き過去を象徴します。(中略) ベルナルディーノ・ルイーニは16世紀ミラノの画家で、同地に長く滞在したレオナルド・ダ・ヴィンチの影響を強く受けた一群の画家―レオナルデスキと呼ばれる―を代表する存在です。(以下、割愛)

※ネット検索したら、とある学園の校長先生が『回心と改心』について記述していましたので、リンクを貼っておきます⇓

マリアの容貌・透き通る肌を拝見すると、なるほどレオナルド・ダ・ヴィンチ作品を彷彿させるものがあります。マルタの左手が指さすネックレスは、彼女(マリア)の罪深き過去を象徴しているとのこと。計り知れない約束事がありますね。左手だけでなく右手にもマルタの何らかの意図が込められているようです。

ヴィンチェンツォ・カテーナ 聖家族と聖アンナ 1520年頃 油彩/板 サンディエゴ美術館

《聖家族と聖アンナ》は、当時のヴェネツィアの祈念画として典型的な横長のフォーマットの作品で、マリア、幼児キリスト、ヨセフからなる聖家族に加え、マリアの母アンナを描いています。(中略) 膝の上に幼児キリストを載せたマリアがその母アンナの膝の上に座る猫写には、レオナルド・ダ・ヴィンチからの影響が指摘されます。(以下割愛)

膝の上に幼児キリストを載せたマリアがその母アンナの膝の上に座る猫写がレオナルド・ダ・ヴィンチ作『聖アンナと聖母子』にあったことを思い起こしました。本作は、聖アンナの右膝こそ隠れていますが、一見並んで座っているようでもあり、ダ・ヴィンチ作品ほど露骨ではありません。景観の描き方にもダ・ヴィンチの影響が…。

ヒエロニムス・ボス(の工房) キリストの捕縛 1515年頃 油彩、テンペラ/板 サンディエゴ美術館

作品サイズは小さいですが、7人もの個性的な人物が三密の状態で描かれているので、インパクト大。タイトルはキリストの捕縛ですが、刃物を振りかざす男、剣を抜こうとする男をはじめ、画面全体が緊迫感に満ちていました。

第2章 バロック

17世紀の美術はバロック美術として知られます。イタリア、スペイン、フランドルなどカトリック教圏では、躍動感や劇的効果を追求し、感情に直接訴える美術が発展しました。その背景には、前時代のマニエリスム美術※からの反動と、カトリック教会が推進した対抗宗教改革の動きが挙げられます。カトリック教会は、聖像を通じて非識字者に信仰や聖書の物語を伝える手段として、美術を積極的に活用したのです。また、絶対王政も同様に、自らの権威を高めるために美術をさかんに利用しました。(以下、割愛)

※マニエリスム美術が判らず、ネット検索しました。⇓リンクを貼っておきますね。

フアン・サンチェス・コターン マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物 1602年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

スペインで現存する最初の静物画を描いたのは、1600年前後のトレドで活躍した画家フアン・サンチェス・コターンです。《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》 は、厳粛さと神秘性で満たされたこのジャンルの最高傑作として知られます。石枠の上に並べたモティーフをスポットライトのような光で照らす独自の構図法は、スペイン静物画の基礎となりました。

本作には、当時のスペインの台所に典型的な野菜と果物が並び、とても写実的に描かれています。しかし、その配置に注意を向けると、この絵がもつ独創性に気づかされます。例えば右端のキュウリは、画面左上から差す光による影を投げかけていますが、上から吊るされたマルメロとキャベツには、その影が見当たりません。(中略) 我々観者の眼は、画家の巧みな構想力によって欺かれています。1602年頃に制作されたと思われる本作は、ナポレオン占領下に押収されるまで、スペインの王室コレクションにありました。

漆黒の背景が印象的。金縁・金色の模様を施した額が作品を引き立てていました。石枠の縁にかかった一切れのメロン、縁をはみ出たキュウリを並べて描いたことで、いつ石枠から転がり落ちてもおかしくない動的なラインが形成されました。

フランシスコ・デ・スルバラン 神の仔羊 1635−40年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

《神の仔羊》には、祭壇のような石台の上で四肢を結わえられた仔羊が描かれています。細い光輪を頭に載せたこの羊は、キリストを象徴する犠牲の仔羊です。(以下、割愛)

仔羊はまだ生きているのでしょうか。生贄になることを悟った諦念の表情にも見えました。光輪以外は写実的に描かれ、結わえられた四肢が一層痛ましい。

フランシスコ・デ・スルバラン 聖ドミニクス 1626−27年 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館

《聖ドミニクス》は、画家がセビーリャで最初に手掛けた連作に属します。漆黒の背景から、ドミニコ会修道会の創設者ドミニクスが同会の黒と白の僧衣を身に纏って静かに浮かび上がります。(以下、割愛)

本作は、画家が27歳の頃にセビーリャのサン・パブロ・エル・レアル修道院のために描いた連作の一点と考えられています。髭を生やした若き聖人の脇には、彼の僧服と同じ色の組み合わせの毛色の犬が描かれ、聖人を見上げています。松明を咥える犬というモティーフは、母ヨハンナがドミニクスを体内に宿していたときに見た夢に由来します。(以下、割愛)

西洋美術館所蔵。大作でもあり、非常に見応えがありました。20代で創作したとは思えないほど重厚感がありました。鋭い牙・金属の首輪から察するに、御することの難しい大型犬のようですが、聖人を見上げる瞳には揺るぎない信頼感が…。

フランシスコ・デ・スルバラン 聖母子と聖ヨハネ 1658年 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

画家がマドリードに移住した1658年に描かれた、彼の後期様式による傑作の一点です。(中略) 画面右下の洗礼者聖ヨハネは、幼児キリストにゴシキヒワと呼ばれる小鳥を差し出しています。顔周りの赤い毛色が血を連想させることから、キリストの受難の象徴として、聖母子像にしばしば描かれます。(以下、割愛)

洗礼者聖ヨハネが、幼児キリストにゴシキヒワと呼ばれる小鳥を差し出している作品も初見。マリアの纏う赤い服は神の慈愛、青いマントは天の真実を意味するそうです。(赤字はAIによる解説から引用。) 聖人ヨハネも幼児キリストも薄着でラフに描かれていました。マリアは青いマントを羽織らず、下半身に巻きつけています。

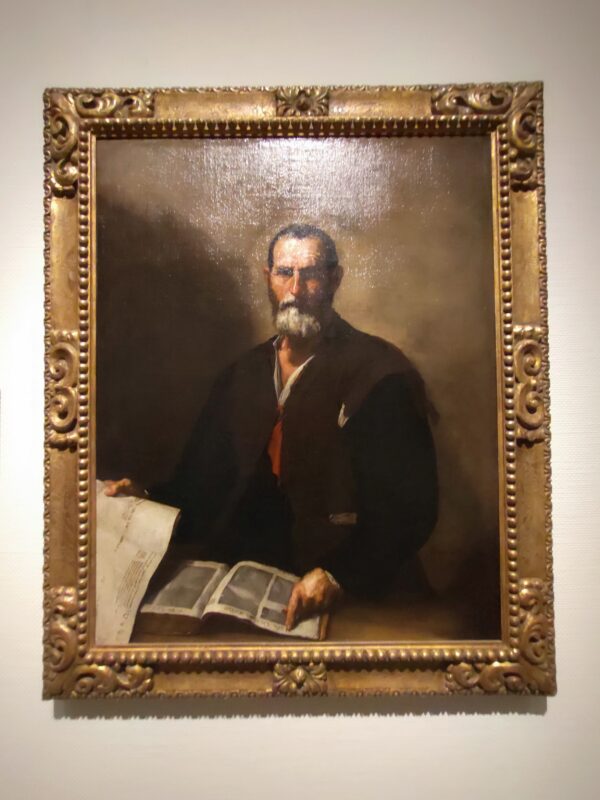

ジュゼペ・デ・リベーラ 哲学者クラテース 1636年 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館

リベーラは1616年にナポリに移り住むとその後、1652年に没するまで同地で活発な工房を率いて活躍を続けました。(中略) リベーラの古代哲学者像は、しばしばとても質素な服を着ていることから、「乞食」哲学者とも呼ばれてきました。《哲学者クラテース》も、机の上にcrate tebano と名が記されていなければ、これをテーバイの犬儒学派の哲学者クラテースに同定することは難しいでしょう。(以下、割愛)

「乞食」哲学者としばしば揶揄されたとは驚きです。画家リベーラに対する中傷だったのか、哲学者の社会的地位が当時低かったのか。本作もまた質素な服の部類に入るでしょうか。印刷物を熱心に手繰る知識人の肖像画は好ましく感じられました。

次にご紹介する2点によって、本展企画《サンディエゴ美術館vs国立西洋美術館》を追体験してみましょう。

アントニオ・デ・ベリス ゴリアテの首を持つダヴィデ 1642−43年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

(前略) 投石器を石の上に置きながらゴリアテの頭部を静かに見つめるダヴィデは、レーニが描いた勝利の余韻に浸る《ダヴィデ》(1604−06年、ルーヴル美術館)から来るものと考えられます。

タイトルにゴリアテの首を持つダヴィデとありますが、抱えている(若しくは提げている)場面ではありません。ダヴィデがいるのは屋外のよう。雲行きが不穏です。(近景とはいえ)ゴリアテの頭部が大きく、巨漢であったことを想像させます。画面隅に描くには存在感のあり過ぎるモティーフ。

グエル・チーノ ゴリアテの首を持つダヴィデ 1650年頃 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館

長髪のダヴィデはゴリアテの頭部を石の台に置きながら、右手を胸にあてて天を仰ぎ見ています。右手のポーズは神への感謝を示すものと考えられ、この主題においては稀な表現です。(以下、割愛)

タイトルにゴリアテの首を持つダヴィデとありますが、本作も抱えている(若しくは提げている)場面ではなく、石の台に置いた直後を捉えた場面。首を立てるか寝かせるか、その効果を熟考して画家は決定したのでしょう。先のサンディエゴ美術館所蔵品同様、薄気味悪い。

ジュゼペ・デ・リベーラ スザンナと長老たち 1615年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

上半身・太腿を露わにしたうら若き女性が、長老たちの好色な目に晒される衝撃的な場面が描かれていました。長い髪によって辛うじて胸は隠れていますが、見るに忍びない状況。その背景は全く判りません。音声ガイドを借りれば良かった…🥴

ペーテル・パウル・ルーベンス 眠る二人の子ども 1612−13年頃 油彩/板 国立西洋美術館

16世紀以降のネーデルラントで用いられた、人物の頭部を様々な角度から描いた油彩スケッチ「トロニー」の一例です。あどけない寝顔を見せるこの子供たちは、画家の姪クララ(右)と甥フィリプス(左)であると考えられます。

双生児のようですね。柔らかい巻き毛、きめの細かい頰に触れてみたい衝動に駆られました。

| 【ふるさと納税】真珠 パール ペンダント あこや真珠 6.5〜7.0mm シルバーチェーン SV製 40cm あこや真珠ネックレス アクセサリー ジュエリー ケース付 ギフト プレゼント J-58 価格:30000円 |

第3章 18世紀

18世紀の美術は、一般的にロココ美術に代表されます。軽やかで装飾的なロココ様式は、バロック美術の重厚さへの反動としてフランスで生まれ、アントワーヌ・ヴァトーの「雅宴画(フェット・ギャラント)」をその代表例とします。(中略) 雅宴画のみならず、聖書や神話を題材としない、都市生活の娯楽や日常に根ざした美術がもてはやされたことは、この時代の美術の近代性を示す重要な側面です。(以下、割愛)

ベルナルド・ベロット ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望むモーロ岸壁 1740年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

サン・マルコ小広場に面したモーロ岸壁とその周囲の建造物を、対岸の方角から描いています。(中略) 画面は現実を精巧に写して描かれているようですが、実際には各建造物のスケールやディテールは細やかに操作されており、(以下、割愛)

SOMPO美術館《カナレットとヴェネツィアの輝き》展で鑑賞したカナレット作品を想起しました。ベロット作品は出品されていたかしら?と思いネット検索。《ルッカ、サン・マルティーノ広場》この作品はよく覚えています。ベロットがカナレットの甥とは、その時点で存じませんでした。

ポンペオ・ジローラモ・バトーニ ポティエ・ド・ジェヴル枢機卿エティエンヌ=ルネ 1758年 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

この画家はグランド・ツーリストの肖像画を得意としましたが、本作はそうした作例とは異なり、像主の知識や経験をひけらかすための各種装飾や事物が一切描かれません。それは赤いケープを身に纏った像主が、フランス人枢機卿であったからです。(以下、割愛)

レースにご注目ください。圧巻の表現力です。手の猫写も見事でした。

マリー=ガブリエル・カペ 自画像 1783年頃 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館

古典古代への参照は放棄され、当時流行していたロココ風の華やかな青いサテンのドレスとリボンをまとい、イーゼルに向かう本人の姿が晴れやかに描き出されています。

同性でも見惚れる美しさ…。ミュージアム・ショップでクリアファイルを購入しました。

マリー=ギュミーヌ・ブノワ 婦人の肖像 1799年頃 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

カペより7歳年下のブノワの《婦人の肖像》は、1799年頃に描かれました。彼女の作品では、新古典主義への志向がより顕著です。彫塑的で安定感のある量感の表現や、古代風のシンプルな白いシュミーズドレスを身につけたモデルの姿は、古典古代を規範とする新古典主義の理想と合致しています。

ストールの光沢が何とも美しい。白いシュミーズドレスだけでは、やや品格を欠くように思いましたので、上質なストールを羽織ると、その印象は一変。

第4章 19世紀

19世紀は、急速な社会変化や技術革新、思想の多様化を背景に、多くの美術運動が誕生した時代です。特に産業革命の進展や市民社会の成熟を見た世紀中盤からは、パリを舞台に目まぐるしい展開を見せます。(以下、割愛)

セオドア・ロビンソン 闖入者 1891年 油彩/カンヴァス サンディエゴ美術館

画面右手の垣根の隙間を抜けてこちら側に無断で入り込んだ幼い子どもが、さくらんぼを食べようとして手を止めた一瞬の情景を捉えています。

迷って入り込んだ幼い子供が戸惑っているようにも見受けられました。可愛らしい闖入者です。

開催期間中は、展示作品93点の中から印象に残った23点をご紹介しましたが、当ブログでは18点に絞っております。