過去の展覧会になります。

2024年9月29日から12月8日まで開催されていました。構成に沿い、印象に残った作品をご紹介しましょう。

第1章 福田平八郎

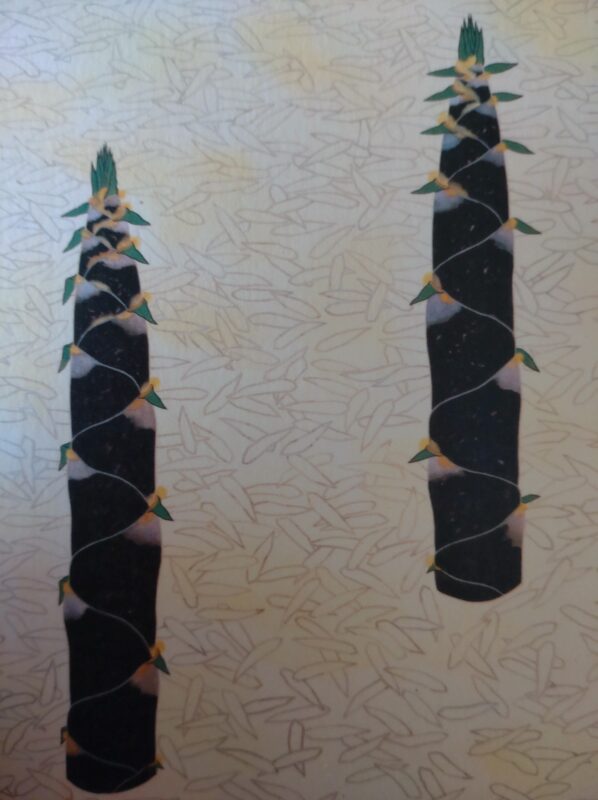

《筍》1947年 絹本・彩色 山種美術館蔵

背景には白描(墨線のみで表す方法)による竹の葉が一面に広がっている。(中略) 実際に見たのは赫土と筍だが、画面が淋しいため竹の葉を描き添えたという。

55歳時の作品。筍全面に、斑点のように短い線が加えられています。黒一色の方が美しいと思うのですが、画家が写実的に表現したかった箇所なのでしょう。対して、穂先・めくれた皮の先端には鮮やかな緑色が使用され、装飾的です。地面を埋める無数の竹の葉は、あたかもグラフィック・デザインのよう。

《鮎》1956年 絹本・彩色 山種美術館蔵

64歳時の作品。第1章で最も魅了されました。川を泳ぐ鮎をモチーフにしながら、背景が赤茶色で描かれている点が独特。川床を表現しているのでしょうか。ところどころ薄緑色が使用され、透明度の高い水を表現しているようですね。黒・白色で描き分けた鮎のシャープな輪郭が美しい。尾ひれに施した薄い黄色がリアル。7匹の鮎のうち6匹はじっとしている風なのですが、1匹は身をくねらせています。この曲線美に目が釘付けになりました。

《彩秋》1943年 絹本・彩色 山種美術館蔵

上方には多彩に色づく柿の葉、下方にはシンプルに表現された薄を描く。(中略) 画面枠で対象を大胆に切り取る構図、明快な色彩と単純化されたフォルムには、琳派に通じる造形感覚が見いだせる。

唯一撮影することができました。51歳時の作品。近景に柿の枝、中景にススキが描かれているようにも見受けられます。多色の柿葉と単色のススキが好対照。琳派を継承しているならば、葉の表現に「たらしこみ」が使われているはず、と思って拝見しましたが、使われていませんね。

《牡丹》1948年 紙本・彩色 山種美術館蔵

満開の花が咲き誇る牡丹の木々を大ぶりに表した平八郎初期の大作。中国・宋代(10〜13世紀)の院体花鳥画を強く意識し、近接した視点から緻密かつ丁寧に描かれる。花びらの繊細な質感や柔らかな色合いまでも再現しながら、全体として幽玄な世界が創出されている。

二曲一隻。第5回帝展出品。32歳時の作品。咲き揃った大輪の牡丹を、薄茶色の背景が引き立てています。キャプションにある幽玄という形容が相応しい屏風絵です。やや丈の低い牡丹はピンク色、丈の高い牡丹は赤色。ピンク色・赤色が多用されていることに加えて、表具の縁も赤色であるため、画面全体が薄い赤色に染まっているかのように錯覚しました。

第2章 琳派の世界

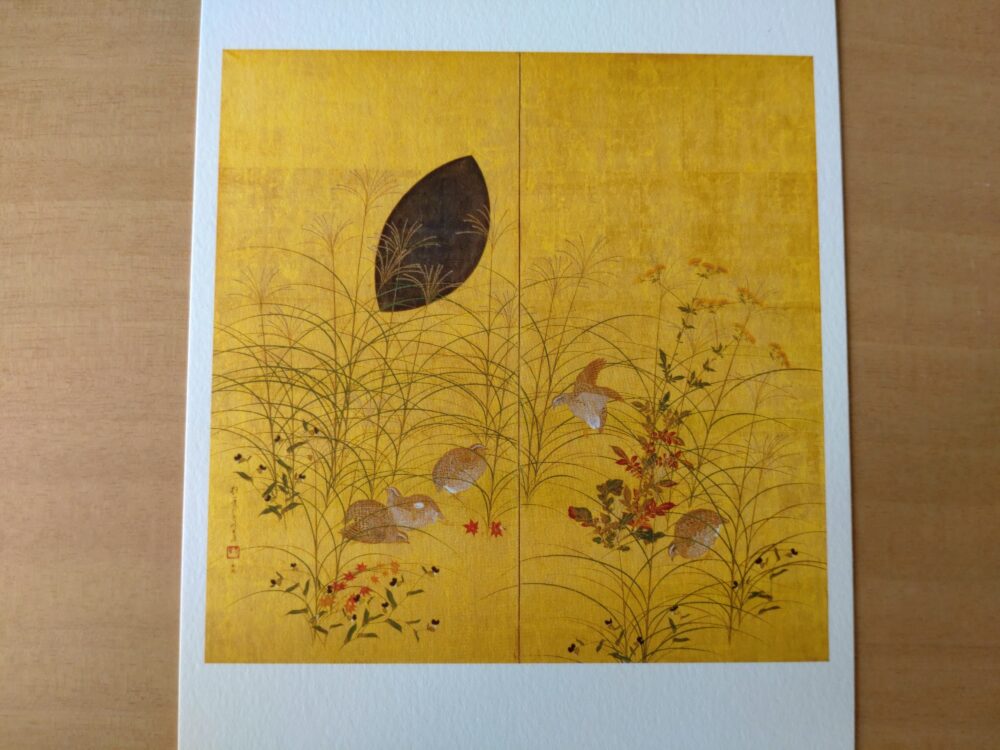

酒井抱一《秋草鶉図》19世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 山種美術館蔵

月に薄、女郎花、露草と鶉を取り合わせた作品。(中略) 和歌では夕暮れの野原に鶉が鳴く光景を詠む例が多く、和歌の伝統を踏まえた図像と理解できる。月は銀が変色したのではなく、意図的に表面を黒くしたとみられるが、抱一は銀地や淡墨で月光の表現を試みており、月光に対する抱一独特のこだわりに通じる表現といえよう。

二曲一隻。申し分のない作品です。「この一枚」を選ぶとしたら、やはり本作でしょう。(一見、月と判らない)黒色の月が金箔の画面に映えます。表具の黒縁との取り合わせも荘厳。5羽の鶉、地面に落ちた小さな紅葉が愛らしい。最大の見どころは、幾重にも連なる秋草の美しい線。

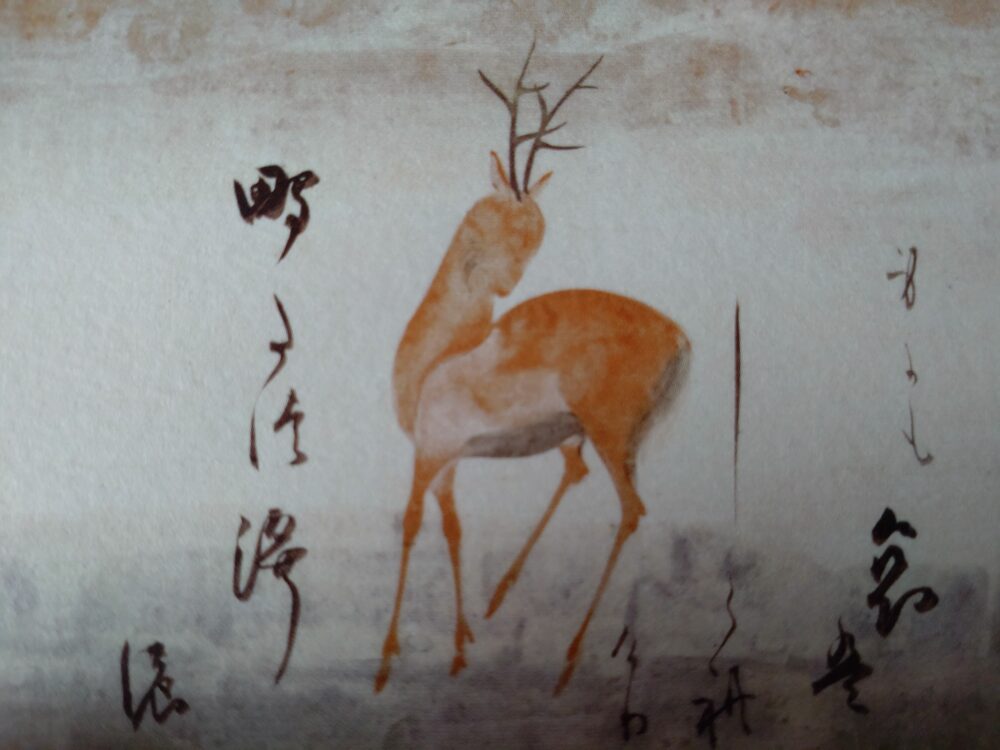

絵:俵屋宗達、書:本阿弥光悦《鹿下絵新古今集和歌巻断簡》17世紀(江戸時代) 紙本・金銀泥絵・墨書 山種美術館蔵

もとは宗達が鹿を金銀泥で描き、光悦が「新古今集」の秋歌28首を書した巻物だったが、切断され諸家に分蔵された。当館が所蔵するこの断簡は巻頭を飾っていた部分で、光悦が好んだ歌人、西行の和歌が記される。

俵屋宗達、本阿弥光悦の合作と言えば《鶴下絵三十六歌仙和歌巻》が有名ですよね。かつて拝見した時、どちらも譲らない競争心のようなものが伝わってきて、落ち着かない心持ちで拝見しました。対して、本作には融和性の高さを感じました。本阿弥光悦の散らし書きはあくまで格調高く、俵屋宗達の描写は軽妙洒脱。

酒井抱一《月梅図》19世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館蔵

画面上部に白梅、下部に紅梅が描かれています。背景とほぼ同色の大きな月に、白梅の枝が重なっています。白梅だからこそ趣があるのだと思います。仮に、紅梅と白梅の位置取りを逆にしていたら、やや興が削がれたかもしれません。潤筆と渇筆が共存する白梅の幹・枝の描写が見事です。左上から右下へ、右下から右上へ、一気呵成に描いたであろう力強く美しい線に圧倒されます。

| 価格:40000円~ |

第3章 近代・現代日本画にみる琳派的な造形

小林古径《夜鴨》1929年頃 絹本・彩色 山種美術館蔵

忽ち魅了されました。夜、鴨が池に舞い降りる姿を描いています。水面に映る楕円形の月に風情があり、その描写に息を呑みます。鴨の翼はモノトーンをベースに鮮やかな紫色も配され、美化されているきらいがありますが、不自然には感じません。鋭い目・硬い嘴を持つ精悍な顔から、翼を休めるまで気の抜けない緊張感が伝わってきます。ちなみに、検索したところ、夜行性の鴨も多く、夜間に採餌しているようです。餌を見つけて降下している場面かもしれませんね。

以上、展示作品から8点をご紹介しました。

―余談― 福田平八郎画伯の作品は、前回の観覧時が初見でした。以前、知人が唐突に画家の名前を口にしたことがあり、絵の話題とは思わず、大塩平八郎と混同してしまいました(-_-;) 若い頃から絵画を鑑賞してきましたが、まだまだ初見の画家も多く。