冒頭は、ミュージアム・ショップで購入した『水玉和小紋』の大布。

過去の展覧会になります。

副題は《宗達から写楽、広重まで》。8月9日から9月28日まで開催されていました。

章立ての構成に沿って、印象に残った展示作品をご紹介しましょう。尚、青色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

第1章 山種コレクションの浮世絵

喜多川歌麿 美人五面相 犬を抱く女 1803(享和3)年頃 大判錦絵 版元:鶴屋金助

「美人五面相」は、人相見の趣向で女性の性格類型を描き分けようとしたシリーズ。(以下、割愛)

過日、多くの歌麿作品を東京国立博物館で鑑賞しましたが、本作品も見応えがありました。モティーフは、胸に子犬を抱いて穏やかな表情を向ける女。面長。やや釣り目。おちょぼ口。髪を高く結い上げ、シンプルな髪飾りを数本さし、梳き目まで表現した髪から、お洒落に余念のない女の日常が窺えました。

大首絵 (前略) 類型美をもっぱらとした美人画では役者絵よりも遅れるが、女性の似顔表現を試みた歌麿により寛政(1789−1801)前期からおこなわれるようになった。

毛割 髪の生え際の彫りのことを毛割(毛彫ともいう)という。(中略) 毛割は絵師の版下にはいちいち描き込まれず、彫師の技量に任される。時代が下るほど毛割は精緻になっていくが、梳き目まで表現した複雑な彫りは、歌麿のこの摺物あたりから始まるとされている。

歌川広重 東海道五拾三次 1833−36(天保4−7)年頃 大判錦絵 版元:保永堂竹内孫八(一部、鶴屋吉右衛門と合版)

広重は生涯に約20種もの東海道シリーズを描いたが、《東海道五拾三次》はその最初のもので、1833(天保4)年頃から数年かけ、保永堂 竹内孫八から刊行された。今日[保永堂版]と呼ばれ、浮世絵風景画の中でも抜群の知名度を誇る。(以下、割愛)

前期展示は《扉》を含めて28点。後期展示も28点。質・量とも、実に充実していました。

前期27作品は甲乙つけ難く、最初期の摺りならではの特徴を持つ4点をご紹介したいと思います。

✧日本橋・朝の景

(前略) 空の左右に雲が摺られているのが最初期の摺りの特徴で、後の摺りではこれが省略されていく。

大名行列の先頭が太鼓橋から姿を現した場面。橋の手前には、天秤棒に生魚(でしょうか)の桶を提げた棒手振り(行商人)が数人集まっています。朝を表現するディテールの一つ、空に棚引く雲が美しい。後の摺りでは省略されてしまったのですね。

✧品川・日之出

(前略) 画面左端に停泊している船の帆柱の間に、わずかに太陽が覗いている。この朝日がある摺りはきわめて珍しく、後の摺りでは省かれてしまうことが多い。

軒の連なる品川宿を描いた作品。近景は、街道を行く大名行列の後尾。土下座をする旅人も見えます。中景・遠景は、濃淡の青い海、連なる帆船、拡がりのある空。趣のある景色に魅了されました。

✧戸塚・元町別道

(前略) 旅人が馬から飛び下りているが、後に彫り替えられた異版では馬に乗る姿に変えられている。

モティーフは、馬上から飛び下りる旅人、出迎える茶屋の女、傍らに佇む旅姿の女。この女が男の連れなのか、たまたま通りかかっただけなのか、一見した限りでは判然としません。後に彫り替えまでして、馬に乗る姿に変更したのは何故?

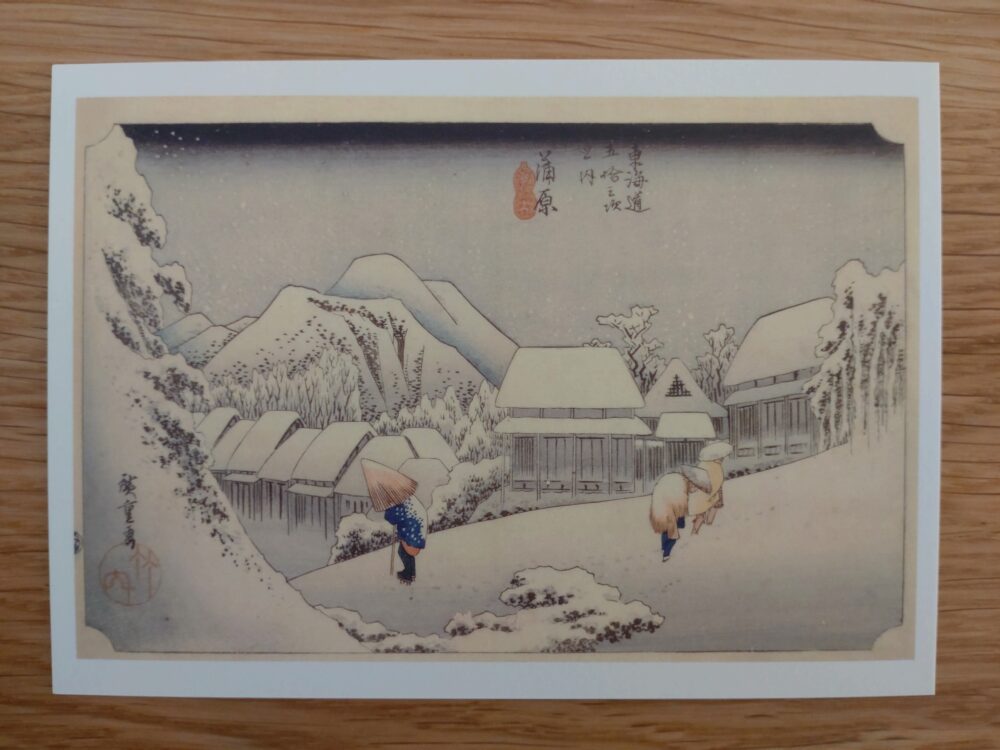

✧蒲原・夜之雪

(前略) 空の上部に濃い墨のぼかしをかけるのが初摺の特徴(後の摺りでは空の下を濃くぼかす)とされるが、山種美術館のものは全体に薄墨の摺りがきわめてデリケートである。

本作品の脇に、後摺りの作品(東京国立博物館所蔵)の写真も展示されています。両者の印象は全く異なります。初摺りの本作は、しんと静まり返る山村に夜の帳が下りようとする時間帯でしょうか。後摺りの作品は、夜の闇に沈んだ山村の雪景色にも見えました。

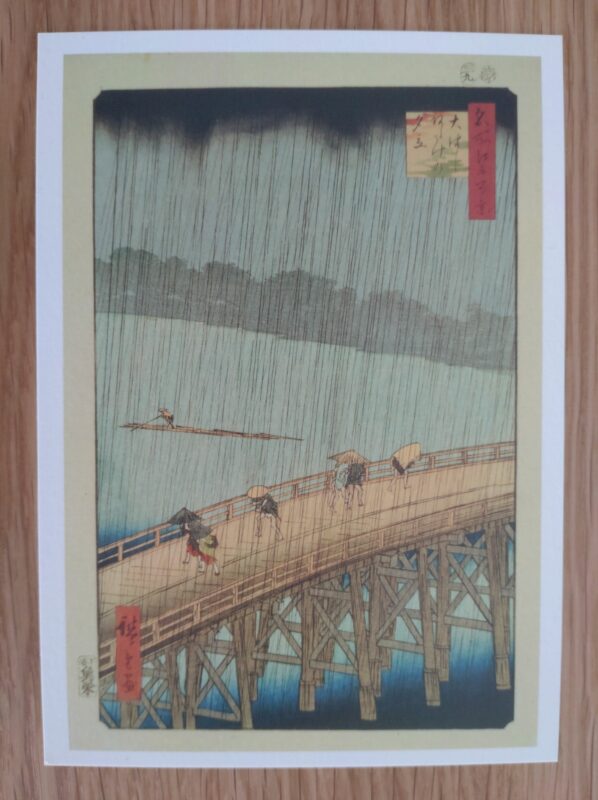

歌川広重 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 1857(安政4)年 大判錦絵 版元:魚屋栄吉

広重の最晩年を飾る大シリーズ《名所江戸百景》の中でも、本図はオランダの画家ゴッホが模写したことでよく知られる。隅田川下流に架かる新大橋を空中から見下ろした俯瞰的な景観だが、岸を斜めに配したことで、画面に大きな動きが出ている。土砂降りの夕立で遠景が煙る中、対岸の安宅の御船蔵の白壁がかすかに見える。空の雨雲の不規則なぼかしには、摺師の高い技術がうかがえる。

初見はテレビ映像だったかも。雨脚の表現にただただ感動しました。後年、それが彫師の腕の見せどころと知りました。版元の下、優れた絵師・彫師・摺師がタッグを組んで、傑作が生み出されたのですね。

歌川広重 近江八景 1834(天保5)年頃 大判錦絵 版元:保永堂

近江八景は、中国・洞庭湖周辺の景勝地を詩に詠んだ瀟湘八景になぞらえ、琵琶湖南岸の八つの名所を和歌にしたもの。(中略) 保永堂から刊行されたこのシリーズは、もともとは水墨画風の画趣をねらったもので、落ち着いた色調と平明な構図があいまって、浮世絵の近江八景中、もっとも優れた作と評価されている。

通りがかった学芸員さんに質問した際、本シリーズに感動したことを伝えたら、「近江八景は東海道五拾三次に劣らず、素晴らしいと思います(主旨)」というご返答。「八景ということは、もう2点展示されているのですか?」と尋ねたら、「当館ではこの6点を所蔵しています」とのこと。後でネット検索したら、残る2点は《矢橋帰帆》《粟津晴嵐》。

✧唐崎夜雨

✧石山秋月

✧比良暮雪

✧堅田落雁

✧瀬田夕照

✧三井晩鐘

6点とも出色の出来栄えです。

| 価格:8000円 |

第2章 山種コレクションの江戸絵画

[絵]俵屋宗達 [書]本阿弥光悦 鹿下絵新古今集和歌巻断簡 17世紀(江戸時代) 紙本・金銀泥絵・墨書

過去の展覧会ブログで取り上げたので、当ブログでは割愛します。

重要美術品 酒井抱一 秋草鶉図 19世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

過去の展覧会ブログで取り上げたので、当ブログでは割愛します。

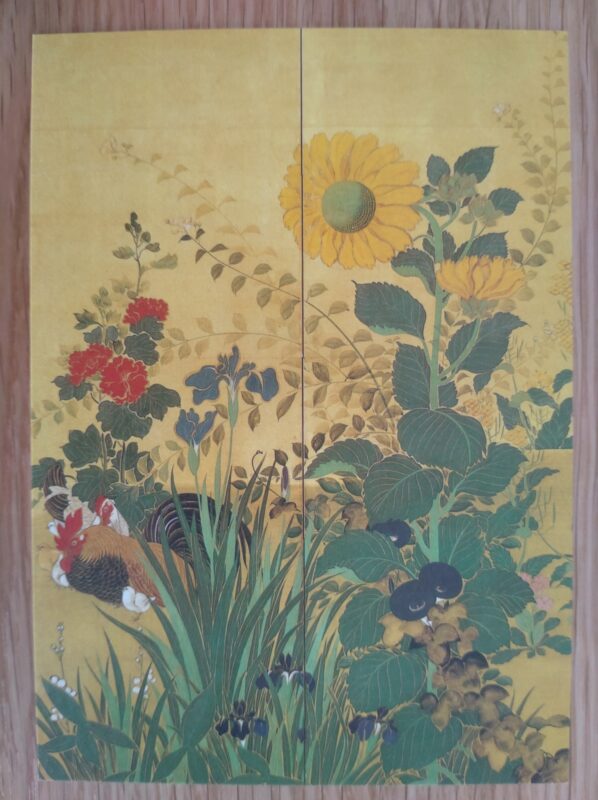

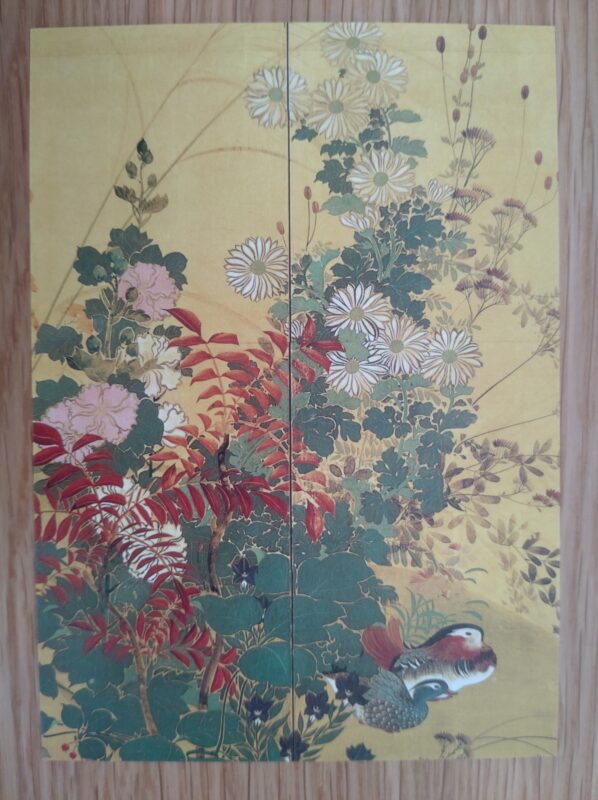

鈴木其一 四季花鳥図 19世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色

右隻は菜の花、杜若、立葵、向日葵などの春夏の草花、左隻には菊、吾亦紅、薄、女郎花、水仙などの秋冬の草花が描かれる。中央には鶏の親子と雌雄の鴛鴦が向かい合うように配されており、子宝や夫婦和合といった願いを込められた可能性も考えられる。(以下、割愛)

本作品のみ撮影できました。(スマホを携帯しなかったため、撮影叶わず、ポストカードを撮影して掲載。) 琳派では俵屋宗達、鈴木其一が好み…と言いながら、過去のブログでは酒井抱一《秋草鶉図》の方をご紹介しました。両者を比較しないようにして本作を拝見すれば、やはり見応えがありました。

池大雅 指頭山水図 1745(延享2)年 紙本・墨画淡彩

大雅は20代の頃、筆を使わず指先や爪、掌で描く指頭画を盛んに試みた。本作品はその最初期の作例で、奥行の軸線をジグザグ状に配し、開放的な空間を演出している。(中略) 左上の賛は交流のあった黄檗宗の僧・終南浄寿によるもの。

指頭画なる描法を駆使した墨画は初見です。どの箇所を指先で、爪で、掌で描いたのか、大いに興味があります。2色の淡彩(薄い緑色、薄い紅色)を重ねた加減が良いですね。縦長の画面を最大限活かした構図も見どころです。

重要文化財 岩佐又兵衛 官女観菊図 17世紀(江戸時代) 紙本・墨画淡彩

女房※に車の御簾を上げさせ、菊が咲く外の景色に目をやる二人の高貴な女性。豊頬長頤と称される顔立ちや、ゆらめく後れ毛などの細部描写に、画家の個性がみてとれ、官能的な雰囲気を漂わせる。(以下割愛)

※女房について詳述しているサイト⇓のリンクを貼っておきます。

先ず、車輪の大きさに目を奪われました。立派な牛車に乗った2人の高貴な女性が、道端に咲く可憐な菊に惹かれて身を乗り出す画題は珍しく、細部まで描き込まれた確かな技量と相まって、魅力的な作品。

重要美術品※ 伝 長沢芦雪 唐子遊び図 18世紀(江戸時代) 絹本・彩色

文人の風雅なたしなみである「琴棋書画」と、多子の象徴である唐子を組み合わせた作品。大人の遊びに子どもが興じるという見立ての趣向となっている。

※重要美術品について詳述しているサイト⇓のリンクを貼っておきます。

芦雪の作品は、過去に数点拝見しています。『伝』と付くと、つい疑いの目を向けてしまうのですが、本作については、長沢芦雪作であっても何ら違和感を感じませんでした。

柴田是真 墨林筆哥 1877−88(明治10−21)年 紙本・漆絵

(前略) 漆絵は和紙に色漆で絵を描くもので、漆が耐久性に優れていることから、西洋の油彩画に対抗しうると是真は考えていたという。本作品は漆絵30図を収めた画帖で、擬人化された蛙が琵琶を弾くユーモラスな図をはじめ、動物から風景、野菜、茶道具にいたるまで、多彩な画題を描いている。

過去の展覧会ブログで取り上げたので、当ブログではコメントを割愛します。

特集: 太田記念美術館の楽しい浮世絵

歌川豊国 両国花火之図 1813−14(文化10−11)年頃 大判錦絵6枚続きのうち3枚 太田記念美術館所蔵

版元名をメモし忘れました。打ち上げ花火の閃光、両国橋を埋め尽くした見物客が描かれていました。絵師の署名 「豊国画」・版元印が、橋の欄干3箇所にそれぞれ書き込まれています。両国橋の下には、隅田川に漕ぎ出した数人の船頭が描かれ、その舟には「歌川」と記された提灯が複数掲げられています。

歌川広重 名所江戸百景 両国花火 1858(安政5)年 大判錦絵 版元:魚屋栄吉 太田記念美術館所蔵

《大はしあたけの夕立》1857(安政4)年 大判錦絵 版元:魚屋栄吉 山種美術館所蔵 と同じく、名所江戸百景シリーズです。上空で楕円形に開いた花火、その軌跡が漆黒の空を彩ります。隅田川には沢山の屋形船が浮かび、闇に紛れた両国橋もおそらく沢山の見物客で賑わっていることでしょう。

歌川貞秀 蛸踊り 1839(天保10)年 団扇絵判錦絵 版元:伊勢屋惣右衛門 太田記念美術館所蔵

画題が面白いので取り上げてみました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

―余談― 最寄り駅に着いて、充電していたスマホを携帯していないことに気が付きました。山種美術館は撮影不可だし、筆記用具も持ったことだし、まあいいか。ということで、購入したグッズを冒頭の画像にしました。