過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

4月12日から6月22日まで開催されていました。撮影不可でした。 (収蔵品コーナー東郷青児《窓》・ゴッホ《ひまわり》は撮影可)

第一部=藤田嗣治の作品、第二部=同時代の日本人画家の作品を展示する二部構成でした。第一部の観覧を終えた時点で2時間半を費やし、体力的にきつかったので、第二部の観覧は割愛しました。

第一部で印象に残った展示作品をご紹介しましょう。尚、ピンク色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説から(一部)引用しました。

第一部 藤田嗣治 7つの情熱

1.自己表現への情熱

「私は本当に貧しかったので、床屋に行くことができなかった。髪が目にかかるようになると、壁に窓をあけるようにして自分で散髪した。(中略) しまいには、この髪型なしに藤田はありえないと思われるようになった。私にとっては、この髪型はいつも、悲惨だった時代を思い出させてくれるものなのだ。(藤田「私の顔」「地を泳ぐ」より) (以下、割愛)

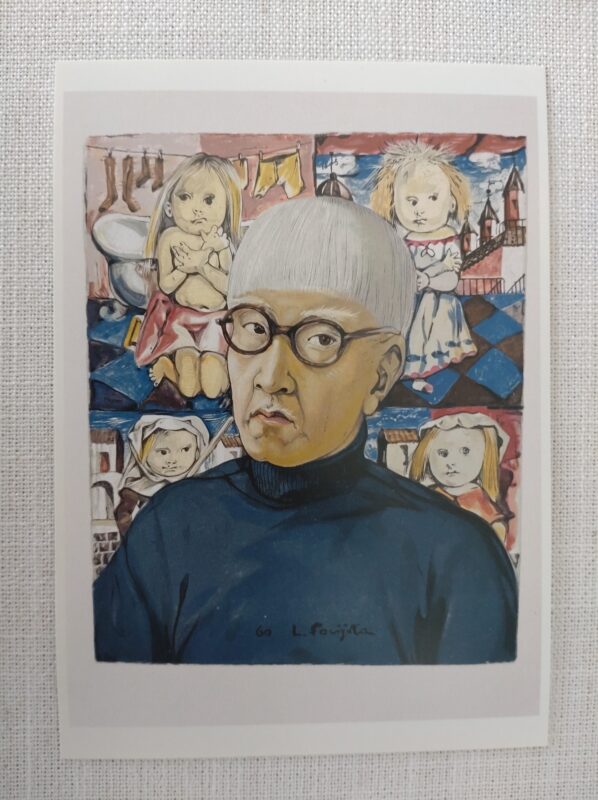

✦自画像 1960年 木版、紙(挿画本『取るに足らぬ職業は稼ぎが少ない』ロンバルディ出版、パリ、より) 個人蔵(フランス)

藤田の70代半ばの自画像。(中略) この自画像は木版画による挿画集『取るに足らぬ職業は稼ぎが少ない』のために制作された木版画である。『取るに足らぬ…』はフランスの伝統的な職業を子どもたちの姿で表現したもので、この作品でも藤田の後ろに、アパルトマンの管理人などに扮した子どもたちの姿が画中画として描かれている。

自画像は10点ほど展示されていましたが、1点選ぶとすれば、やはり本作でしょうか。画中画を採用した斬新な構図です。

2.風景への情熱

「乳白色の肌」の裸婦像が代名詞といえる藤田ですが、まず取り組んだのが静物画や風景画でした。日本、フランス、南北アメリカなど、世界各地を訪れた藤田は、その先々の風景を描きました。(以下、割愛)

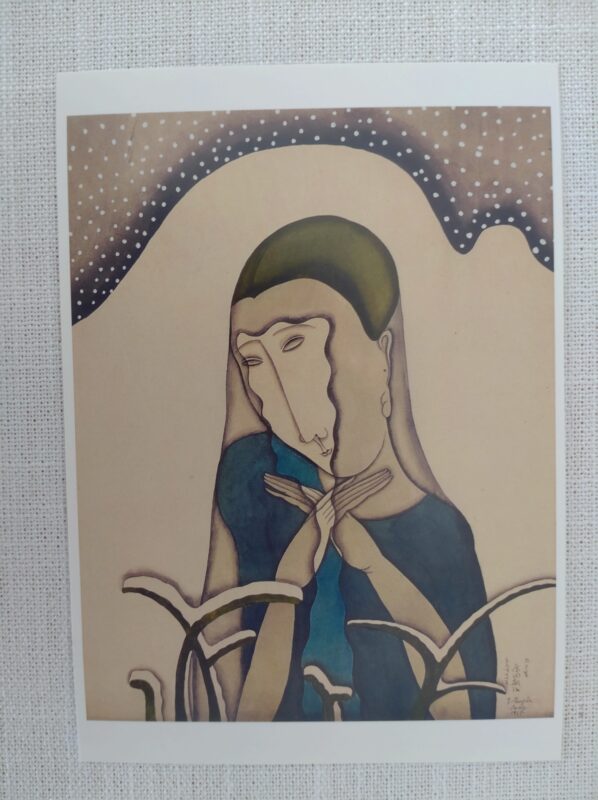

✦雪中のヴェールの女性 1917年 水彩、墨、紙 Yuコレクション(ベルギー)

モティーフとなった透明感あるミステリアスな女性に惹かれました。100年以上前の作品ですが、現代版雪女?

✦ヴォジラール、パリ 1953年 油彩、カンヴァス 個人蔵(フランス)

裏通りのアパルトマンがモティーフ。画面上方に三角形に切り取られた空が見えますが、大半は建物です。赤茶色に塗られた1階の外壁が特徴的。戸口も窓も開放されていますが、人の姿は見当たりません。外階段を上がった2階の戸口・窓も開けられていますが、やはり人の気配はありません。一脚の椅子が、往来のない界隈を象徴しています。建物の外観から窺える暮らしぶりが画題のようです。

✦石垣の上の子どもと燕 1964年 カラーリトグラフ、紙 個人蔵(フランス)

横長の作品。絵本の挿絵のような淡いタッチで描かれています。シミューズ・ドレスを着た2人の少女、同じくシミューズ姿の幼女、制服を着た2人の少女がそれぞれ石垣に腰掛けています。あどけない顔をした少女たちの足は地面に届かず、鈴なりに羽を休める燕たちとどこかしら似ていました。

3.前衛への情熱

(前略) 藤田が最初にフランスに赴いた1913年、パリではフォーヴィスムやキュビスムのような前衛芸術が花開き、全盛期を迎えていました。渡仏して早々にピカソのアトリエを訪れた藤田は、ピカソのキュビスム、そしてピカソが所有していたアンリ・ルソー(税関吏ルソー)の作品に衝撃を受けました。(中略) 前衛芸術に直に接したこと、そしてその様式を試みたことが、それまで受けていたアカデミックな教育を乗り越え、新たな境地を切り開くきっかけとなりました。

✦アトリエの中のキュビスムによる静物 1914年 グアッシュ、水彩、紙 個人蔵(フランス)

1913年、パリ到着の翌日、藤田はピカソのアトリエを訪問した。描く対象を解体した上で幾何学化し、画面上で再構築する、というピカソの今までにない実験的な試みを目の当たりにした藤田は、ピカソの「キュビスム」※を早速自分の作品に取り入れる。(以下、割愛)

※キュビスムについて分かりやすく解説しているサイトを見つけたのでリンクを貼っておきます⇓

静物画と言えば静物画ですが、モティーフは、机の上にうず高く積まれた本・雑貨です。その意外性に着目して取り上げてみました。

4.東方と西方への情熱

第1次世界大戦中、多くの日本人留学生が帰国する中、藤田はパリに留まりました。戦中という特殊な環境の中で、フランスという日本から遠く離れた地で、藤田はあらためて日本の文化を見つめ直す機会を得ました。(以下、割愛)

✦川岸の若いカップル 1917年 水彩、紙、銀箔、金箔 個人蔵(エルサレム、イスラエル)

若い男女が並んでくつろぐ場面。そんな主題を日本風に扇形で表現した異色作です。樹木に金箔、川の流れに銀箔が使用されていました。水彩画と金箔・銀箔の組み合わせは初見。

✦鳥の口づけ 1917年 水彩、黒鉛、紙 個人蔵

モデルは妻のフェルナンド・バレー。1917年、藤田はフェルナンドの紹介でシェロン画廊で個展を開催し、大成功を収めた。藤田はそのお礼として、フェルナンドに黄色いカナリアを贈った。フェルナンドの横顔や手、腕のポーズは、キュビスムの幾何学化と共に日本の浮世絵にみられる女性像の様式化を連想させる。

黄色い服を着用した妻フェルナンドが、人差し指に止まらせたカナリアと口づけする場面が描かれていました。背景と同系色のカナリアは目立つことなく、主体はあくまで妻フェルナンド。彼女の指が常識を超えて長く、その腕も容貌も極端にデフォルメされていました。

| 【ふるさと納税】日本酒 久保田 3種 飲み比べ 720ml 1800ml 選べる 四合瓶 一升瓶 純米大吟醸酒 吟醸 辛口 新潟 冷酒 価格:33000円~ |

5.女性への情熱

(前略) 1920年代、藤田は代名詞ともいえる「乳白色の肌」の裸婦像で高く評価され、その名が広く知られるようになりました。この藤田の裸婦像の誕生には、1924年から共に暮らし始めた妻リュシー・バドゥーの存在が大きな役割を果たしています。リュシーはその肌の白さから、日本語の「雪」にちなんで「ユキ」と呼ばれていました。藤田は画材の研究を重ね、白い肌の表現に挑みました。 1931年、藤田はリュシーと別れ、新たに妻となったマドレーヌ・ルクーと共にブラジルに旅立ちました。マドレーヌは1930年代以降、金髪で流麗な曲線を持つ裸婦像の着想源となりました。

✦枕の上の裸婦 1927年 油彩、カンヴァス ベン・アミ・フィーマンコレクション

乳白色をベースにした作品。黒色の幅広い額が作品を引き立てています。《友達、ユキとマド》他、ユキをモデルにした作品と比較すると容貌がよく似ているので、本作もおそらく妻ユキをモデルにしたものかと思いました。乳白色のシーツ・枕と一体化させた裸体の表現に奥ゆかしさが感じられます。最低限施された細い輪郭線が殊更美しい。この繊細な輪郭線や要所要所に施された陰影が、裸体をより魅惑的に見せていました。

✦若い女性像(ジャクリーヌ・バルスコッティ=ゴダード) 1929年 インク、墨淡彩、紙 個人蔵(エルサレム、イスラエル)

輪郭線・陰影が美しい作品。映画『イングリッシュ・ペイシェント』に、主人公が女性(愛人)の喉のラインに魅惑されるベッド・シーンがあります。本作に描かれているような喉だったら、異性でなくてもくらっとくるかもね…と思いながら鑑賞しました。

✦夢 1954年 黒色リトグラフ、アルシュ紙 個人蔵(フランス)

全裸でベッドに横たわる女性を、猫・複数の鳥・複数の犬が真剣な目付きで覗き込んでいる場面が猫かれていました。熟睡している女性は、この動物たちに裸体を晒しているだけでなく、見ている夢まで見透かされているのでしょうか。時間が経過すると状況がどう変化するのか、皆目見当がつかず、ゾワゾワしました。

6.子どもへの情熱

(前略) 丸く張った広い額、とがらせた唇、大人びたまなざし…。藤田は晩年に近づくにつれて、風刺画を中心に独特の容貌を持つ子どもたちの姿を描くようになりました。これらの作品の多くは、特定の肖像画というよりも、藤田の空想の世界に生きる子どもたちの姿を描いたものでした。(以下、割愛)

✦布帽子の少女(パンとミルクを持つ) 1952年 黒色リトグラフ、アルシュ紙 個人蔵(フランス)

ドレスの猫写といい、背景の猫写といい、細部まで神経の行き届いた作品。背後の影、足下の影はさっと面で塗られ、程よく省略されています。その描き分けが見事でした。

✦取るに足らぬ職業は稼ぎが少ない 1960年 木版 個人蔵(フランス)

- 《放浪者》

- 《古着屋》

- 《トランプ占師》

- 《掃除人》

- 《刃物研ぎ》

- 《魚屋》

- 《ポスター貼り》

- 《街娼》

- 《ガラス売り》

- 《くそったれ》

- 《石炭運び》

- 《管理人》

当時、一部の職業に対する差別意識は当たり前に共有されていたのでしょうね。そういった差別を度外視すると、見て楽しい作品群でした。放浪者が職業の範疇に入っていることが謎。日雇いの仕事で暮らしを立てていたのかもしれませんが、住民から受ける施しも稼ぎに含まれていたのでしょうか。くそったれは暗喩なのか、作品を拝見しても判りませんでした。ガラス売り・石炭運びには時代を感じました。

7.天国と天使への情熱

(前略) カトリック系の学校でフランス語を学ぶなど、早い段階からキリスト教やキリスト教美術に接していました。藤田が洗礼を受け、キリスト教徒となるのは1959年のことですが、最初の渡仏から間もない1910年代後半、すでにイタリア初期ルネサンス風の「生誕図」や「磔刑図」などを描いていました。(以下、割愛)

✦聖誕 1918年 油彩、カンヴァス 松岡美術館蔵

藤田がカトリックの洗礼を受けるのは73歳の時のことだが、若いころからキリスト教にもとづく宗教画を描いている。イエス・キリストの誕生を描いた《聖誕》も1918年、最初のパリ滞在中に描かれたと考えられる。(以下、割愛)

画面の大半が焦げ茶色で仕立てられた大作。誕生したイエス・キリストをマリア、ヨハネ、2頭のロバ、子羊が見守っている様子が描かれていました。マリア、ヨハネ、イエスの光輪が、茶色と金色を混ぜたような色で表現されていました。動物たちの目は表情を失ったように黒く塗られていました。

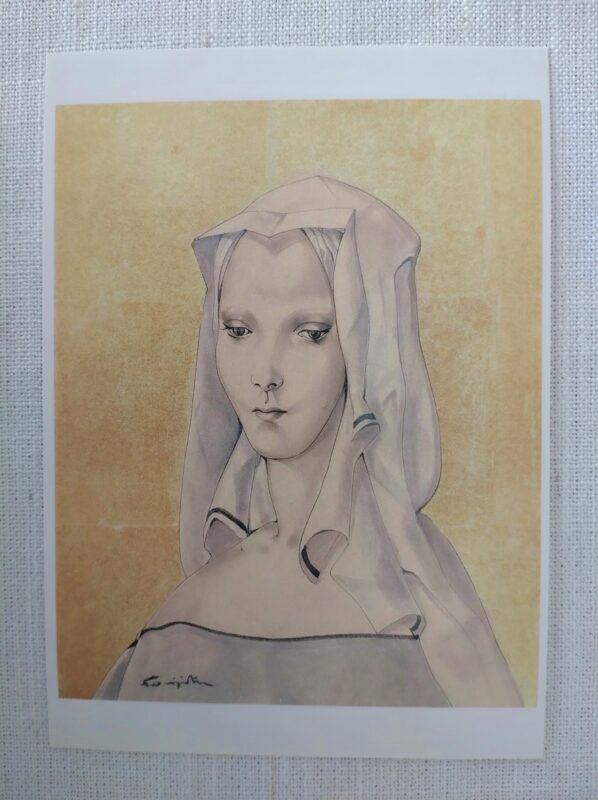

✦ヴェールの若い女性 1950年 グアッシュ、水彩、墨、金箔、紙 個人蔵(エルサレム、イスラエル)

背景に貼られた金箔が特徴的。先にも触れましたが、水彩画と金箔の組み合わせは、本展が初見でした。本作は、ヴェールで覆われた清楚な女性が、背景の金箔によって、気品と風格を備えた女性として演出されていました。

✦7つのトランペット(聖ヨハネの黙示録より) 1961年 リトグラフ(黒色)、紙 個人蔵(フランス)

✦天国と地獄(聖ヨハネの黙示録より) 1961年 リトグラフ(黒色)、紙 個人蔵(フランス)

✦黙示録の四人の騎士(聖ヨハネの黙示録より) 1961年 リトグラフ(黒色)、紙 個人蔵(フランス)

並んで展示された上記3点は、圧巻の完成度でした。細密画も手掛けていらっしゃったのですね。勇猛な人馬が生き生きと猫写されていました。もし本作のコピーがあったら、沢山描き込まれたモティーフを判別するため塗り絵をしてみたい衝動に駆られました。

第二部 情熱の来し方行く末

冒頭にお断りした通り、観覧しておりません。帰宅後に出品リストを眺め、東郷青児画伯の作品は鑑賞したかったなぁ…。残念!!

収蔵品コーナー

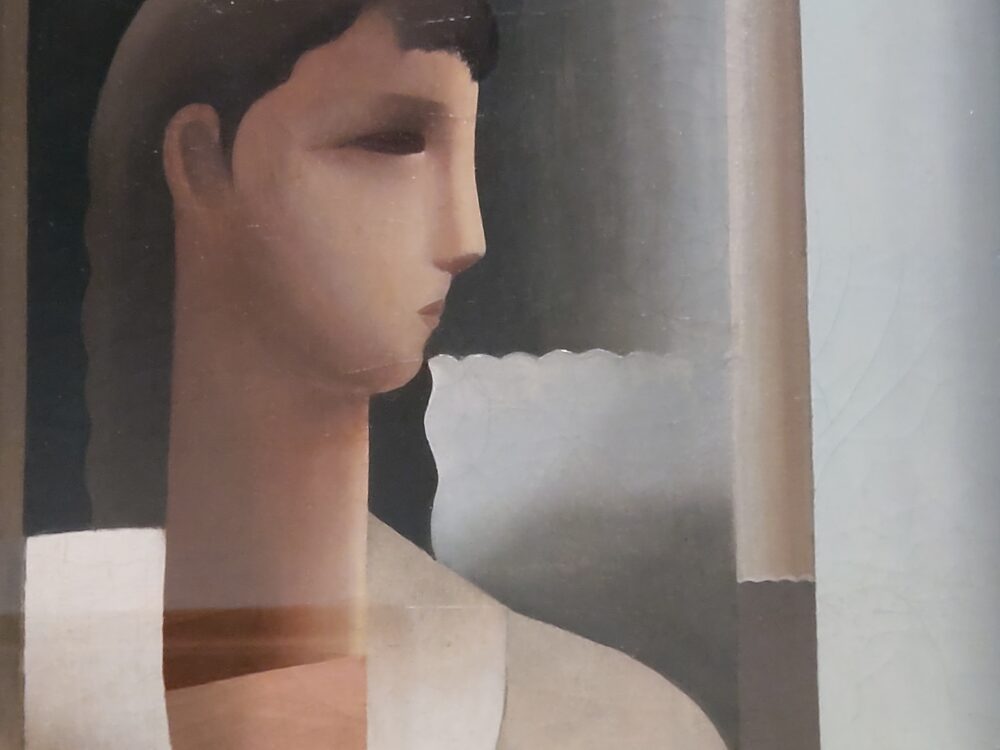

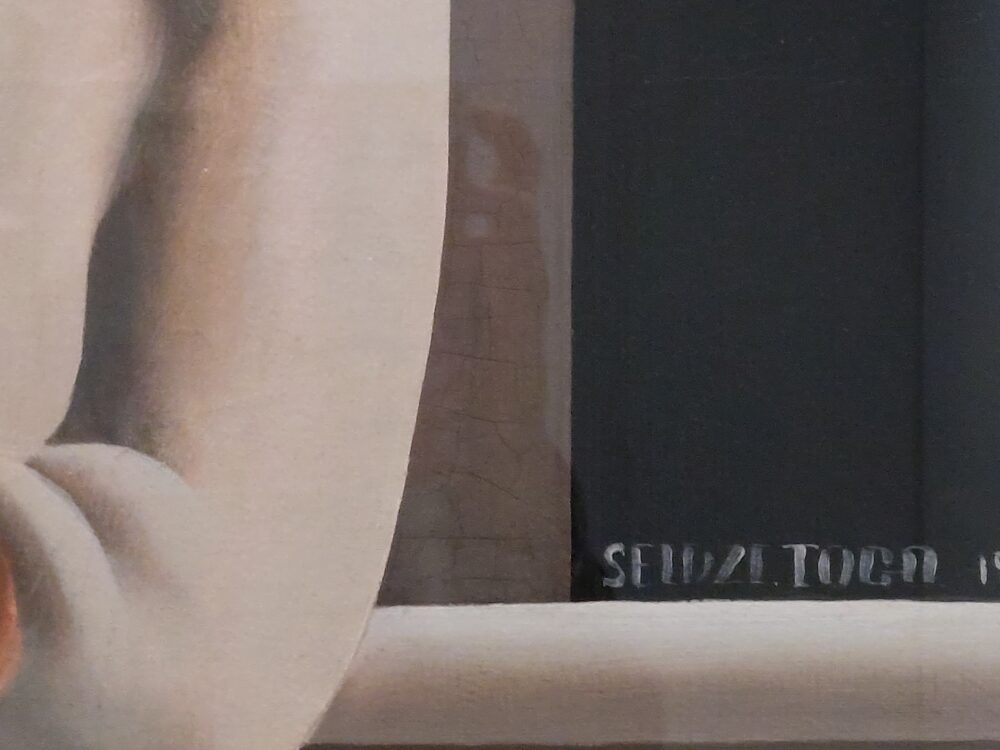

東郷青児 窓 1929年 油彩、カンヴァス

これぞ東郷青児!という1枚を拝見しました。眼福。

フィンセント・ファン・ゴッホ ひまわり 1888年 油彩、カンヴァス

洋画好きの方なら一度は鑑賞しているはず…。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。