過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

3月5日から3月24日まで開催されていました。印象に残った展示作品をご紹介しましょう。紺色の文字で表記した箇所は、本展チラシ及びパネル解説より一部を引用しました。

居心地の良い時間や空間を意味する「ヒュッゲ」というデンマークの言葉があります。北欧の人々は、照明器具やキャンドルの「あかり」をうまく用いながら、「ヒュッゲな暮らし」を楽しんでいます。

第1章 北欧のあかりと暮らし

北欧諸国は北緯50度から70度の範囲に広がる高緯度の位置にあるため、日本とは大きく異なる光の環境にあります。夏は暗くならない白夜が訪れるのに対し、冬は太陽が出ている時間が短く、厳しい寒さの中、暗い時間を長く過ごさねばなりません。光を希求する思いが強くなる時期です。(中略) ここでは現地の人々の暮らしに見る、あかりの扱い方や活かし方、その効果などを8つのキーワードにして紹介します。

⇑このような写真パネルが8枚掲示され、キーワード&解説が付いていました。8つのキーワードをご紹介しましょう。

♤暗さを良しとして受け入れる。

♤暖かみのある色のあかりを好む。

♤あかりは低い位置に置く。

♤必要なところにはしっかりと明るさを。

♤眩しさを避け、緩やかなグラデーションを。

♤窓辺のあかりで景色との調和を楽しむ。

♤屋外にあかりを灯し、暮らしの一部に。

♤キャンドルとともに暮らす。

『あかりは低い位置に置く』『必要なところにはしっかりと明るさを』『キャンドルとともに暮らす』を実践したコーナー。

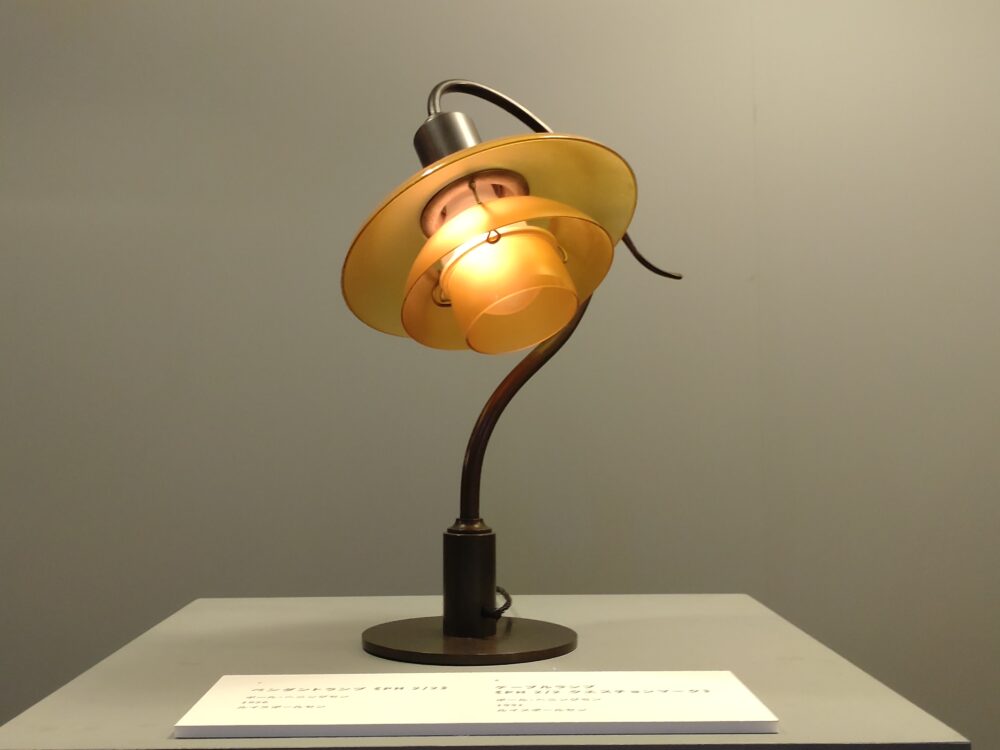

ペンダントランプが有名ですが、テーブルランプのデザインも素敵。

まるで人が首を傾げているかのような角度に面白みがあります。

第2章 近代照明の発展に貢献した3人の巨匠

(前略) 世界的にも評価される北欧照明の発達に大きく貢献した3人の巨匠として、デンマーク出身のポール・ヘニングセン、コーア・クリント、フィンランド出身のアルヴァ・アアルトが挙げられます。(中略) 巨匠たちから生み出された名作の数々とともに、照明器具に対する考え方やその過程について、当時を振り返りながら展示します。(中略) 巨匠たちとともに名作照明を作り出してきた存在として、ルイスポールセン、レ・クリント、アルテックの各メーカー・ブランドにも着目し、その功績を紹介します。

ポール・ヘニングセン 1894年−1967年

デンマークの首都コペンハーゲンに生まれる。(中略) 多才な彼の主な業績として挙げられるのが、PH5、PHアーティチョークなどでよく知られる照明デザインの領域である。(中略) ヘニングセンと協働したルイスポールセンは、当時デザインされた質の高い照明器具を、時代を超えて製作・販売し続けている。(以下、割愛)

近代照明の三原則 1927年 ①完全にグレア(眩しさ)を取り除くこと ②必要な場所に適切に光を導くこと ③用途や雰囲気作りに応じて、適切な色の光を用いること

PH アーティチョーク 「アーティチョークは、コペンハーゲンの海辺に建つヨットクラブ、ランゲリニエ・パヴィリオン(1958年)のためにデザインされた照明器具で、72枚のシェードが12層にわたって電球を包み込むシンボリックな外観が特徴である。(中略) これだけ複雑な形状にもかかわらず完全なグレアフリーを実現している。

本物を目の当たりにすると感動もの。真下から見上げてみましたが、なるほど電球は完全に包み込まれ、全く眩しくありません。機能性・装飾性を兼備した非の打ち所のない作品かと思います。

コーア・クリント 1888年−1954年

デンマーク東部、フレデリクスベアに生まれる。(中略) そして照明器具では、球形に折り上げられた紙のシェードが光源を包み込むペンダントランプ、モデル101をデザインしている。近代照明に手工芸的な手法を持ち込んだこと、その後、幾何学的な折りパターンの豊富なバリエーションを生み出したこと、テーブルランプなど異なる器具種類へ展開したことなど、球形のプリーツ照明の原型として重要な作品である。(以下、割愛)

ペンダントランプと相似形のテーブルランプが可愛らしい。

洋室にも和室にも馴染む紙のシェード。柔らかな光の下で心地よく過ごせそうです。

アルヴァ・アアルト 1898年−1976年

(前略) 人間と調和する建築を目指したアアルトは、照明器具においても、生理面かつ心理面に配慮した光の質の高いデザインを行った。そして同じく人間的アプローチを追求したポール・ヘニングセンを敬愛し、ヘニングセンの照明器具を発展させたような形状のランプもデザインしたが、金属素材を用いたマッシブで有機的な形態や、幾何学形態の強いものなど、異なるタイプの照明を数多く作っている点が、一つのタイプにこだわったヘニングセンとの違いである。(以下、割愛)

デザインも色も異なる椅子を合わせています。フロアランプ・絵画・クッションに黒色が使われているので、黒い椅子を合わせても違和感がありません。素敵な空間です。

1935年、アルヴァ・アアルトと妻のアイノ・アアルト、美術収集家であり後にマイレア邸の施主となるマイレ・グリクセン、美術史家のニルス=グスタフ・ハールの4人によって、アルテックが設立された。社名「アルテック」は、「アート」と「テクノロジー」の融合を意味している。

第3章 建築と調和するあかり

北欧は、建築を作る際に、家具、照明、テキスタイル、時にはカトラリーなどまで、環境にある全てのものをトータルにデザインする志向が強いと言われます。トータルデザインにおいて照明器具は、建築家がデザインすることもあれば、照明デザイナーの参加や協働による場合もあります。(以下、割愛)

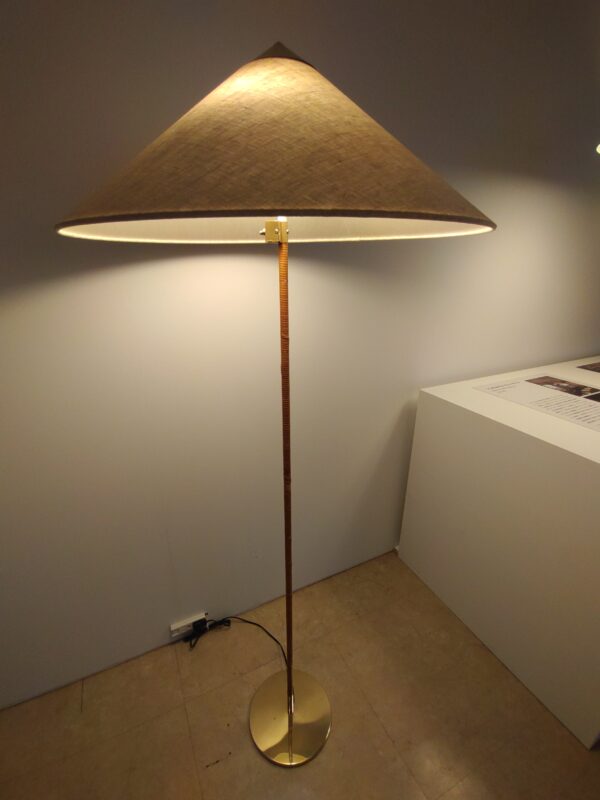

パーヴォ・ティネル 1890年−1973年

フィンランドのパーヴォ・ティネルは生涯で数多くの公共建築の照明を手がけ、アルヴァ・アアルトの協働者として活躍していたことでも知られる人物である。(以下、割愛)

テレビドラマで拝見する清朝の官帽に造形が似ているような…。

アルネ・ヤコブセン 1902年−1971年

(前略) 集合住宅、学校、市庁舎、ホテル、銀行などの数多くの建物も設計しており、デンマークの近代建築を推進した主要な建築家の一人である。トータルデザインを徹底したヤコブセンは、「美しいものを作るのではなく、必要とされているものを作る」というポリシーのもと、照明器具やタペストリー、カトラリー、時計といった様々な日用品のデザインでも功績を残している。(以下、割愛)

70年近く前にデザインされたとは信じ難いほど現代風のスタイリッシュな作品です。

ユハ・レイヴィスカ 1936年−2023年

アルヴァ・アアルトの流れを引き継ぐ、フィンランドを代表する建築家である。(中略) フィンランド国内に数多く教会建築を設計しており、自然光に満たされた内部に、ランダムに吊り下げられた照明が浮遊するリズミカルな空間構成を得意としている。(以下、割愛)

背景の画像がペンダントランプを引き立てていました。

価格:17270円~ |

第4章 名作照明とデザイナーたち

(前略) 本章では北欧デザイン黄金期の1940〜60年代、そして近年までを対象に、北欧で生まれた名作照明の数々をデザイナーとともに紹介します。(以下、割愛)

ヴァーナー・パントン 1926年−1998年

(前略) 自然素材の使用や、落ち着いた風情などが主流であったデンマークデザイン界において異端児扱いされることも多かったパントンは、照明デザインにおいても強烈な色彩や挑戦的な素材、近未来的なフォルムなどにより、際立った作品を多く残している。しかしそこには、光の質や反射といった光学的側面の詳細な検討に裏づけられた質の高いデザインがあり、奇抜さだけではないその技量を実感させられる。

下から覗いてみました。なるほど、内側はフラワーポットのような形状。なかなか見掛けない色味が斬新です。

パネル解説に近未来的なフォルムとある通り、照明器具の範疇に収まらないデザインです。

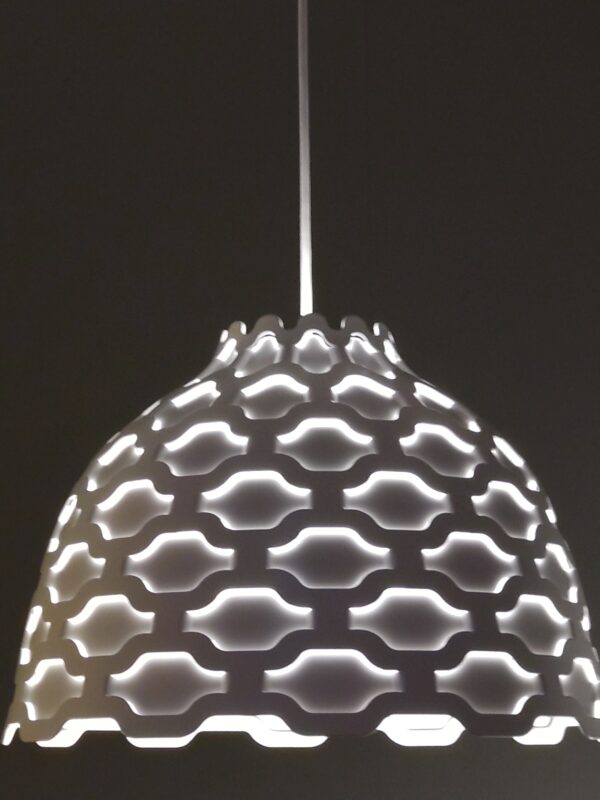

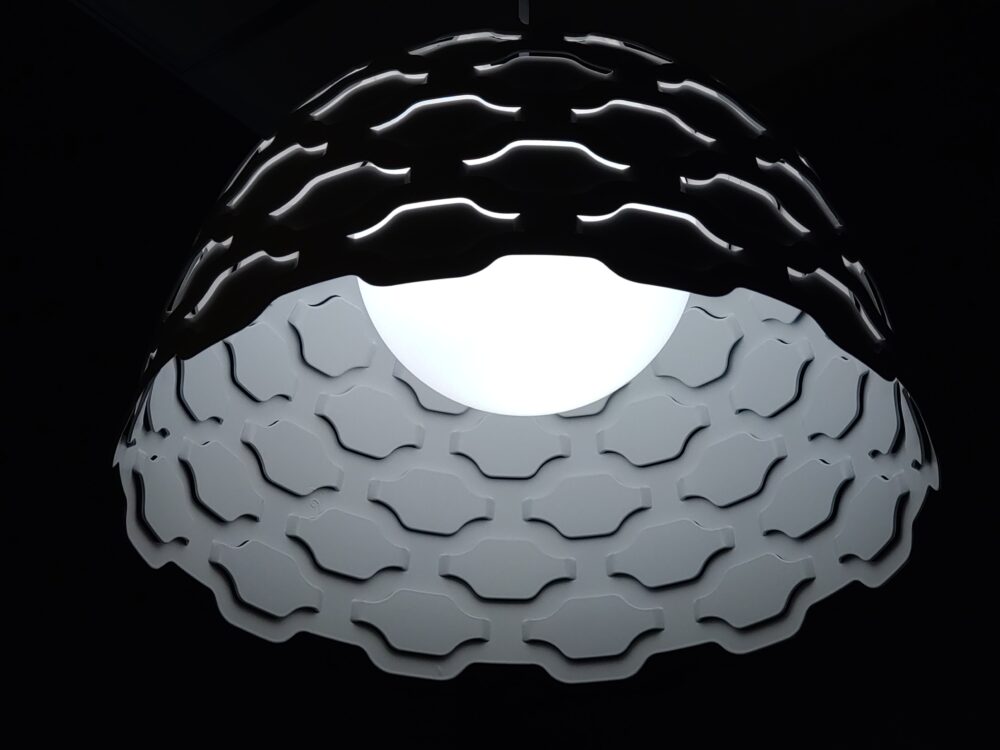

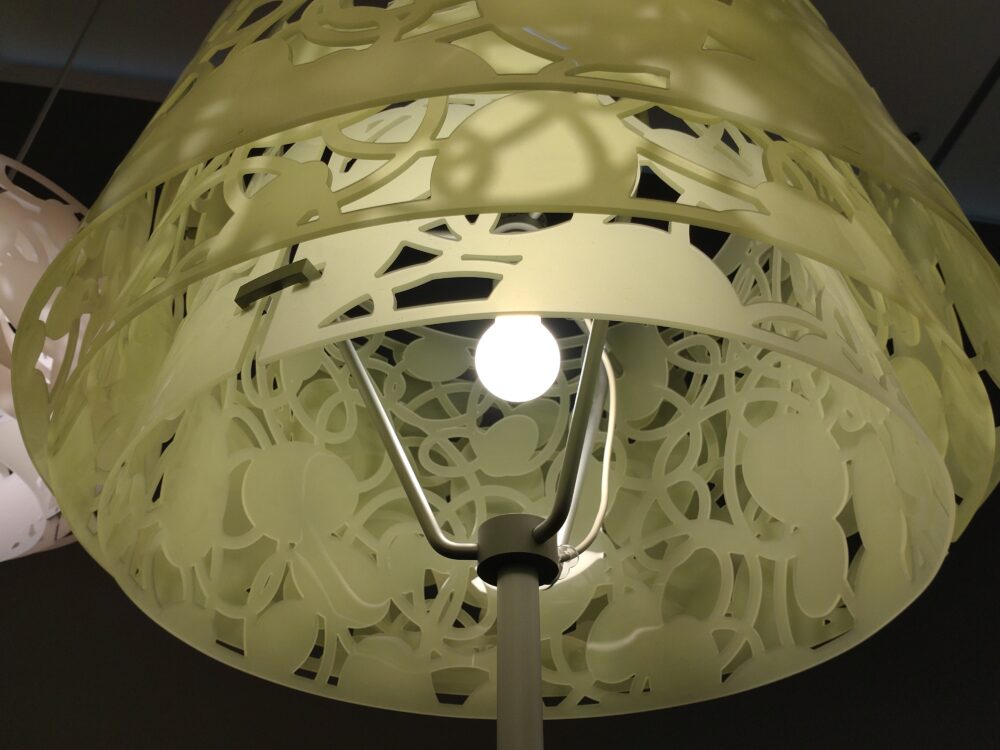

ルイーズ・キャンベル 1970年−

(前略) 1996年に自身のデザインスタジオを設立し、家具や照明、プロダクトやインテリアデザインなどを手がけている。彼女のデザインした照明器具は、実験的で遊び心に満ちている。現代的な素材と革新的な加工法の組み合わせによって、光にフィルターやグラデーションをかけたような美しい情景を生み出す。

色味はグレーながら華やか。洗練されたデザインに魅了されました。

灯ると黄色に映りますが、実際は淡い色。3重の透かし彫りが贅沢。

ペンダントランプの方が後から製作されたのですね。白色も素敵です。

セッポ・コホ 1967年−

(前略) 1995年にセクトデザインの創設者と出会い、木製ランプが市場に不足している状況を解消するため、地元の家具職人と協力してペンダントランプを手作りする仕組みを開発した。現在セクトデザインでは、フィンランドの良質な白樺を用いた美しいスリットを持つ照明器具を数多く展開しており、それら全てをコホがデザインしている。(以下、割愛)

曲線が織りなす造形美。木製ランプの温かみに癒やされます。老舗旅館に似合いそう。

畳まれた番傘を想起させる造形です。光源は遥か上。素材を惜しみなく使ったデザインです。

北欧のあかりと日本

(前略) 北欧のあかりを礼賛し、そのまま倣えばよいということではないですが、その土地土地の気候風土が生み出す明暗とうまく付き合うことで、暮らしがこんなにも心地よく豊かになるという点においては、大いに学び取り入れたい部分ではないでしょうか。(以下、割愛)

印象に残った照明器具を中心にご紹介しました。