過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

4月23日から5月6日まで開催されていました。毎日新聞社主催。展示作品は全て南砺市立福光美術館所蔵。章立ての構成に沿って、印象に残った作品をご紹介しましょう。尚、青色の文字で表記した箇所は、会場のパネルおよびキャプションより一部引用しました。

第1章 画学修業と登山

(前略) 19歳で京都に出て、竹内栖鳳に入門する。栖鳳の指導は光瑤の個性を尊重するものであり、画塾では実物写生や古画の模写、屋外での写生などが奨励され、また栖鳳がヨーロッパから持ち帰った画集などによる自己学習が行われた。入塾の翌年、明治37年に日露戦争のため入営。明治39年には父を亡くして富山に戻る。(中略) 明治44年、再び京都に戻った光瑤は、栖鳳塾で画技を磨き、大正元年(1912)の第6回文展で初入選、大正3年の第8回文展に出品した《筧》で褒状を受賞した。

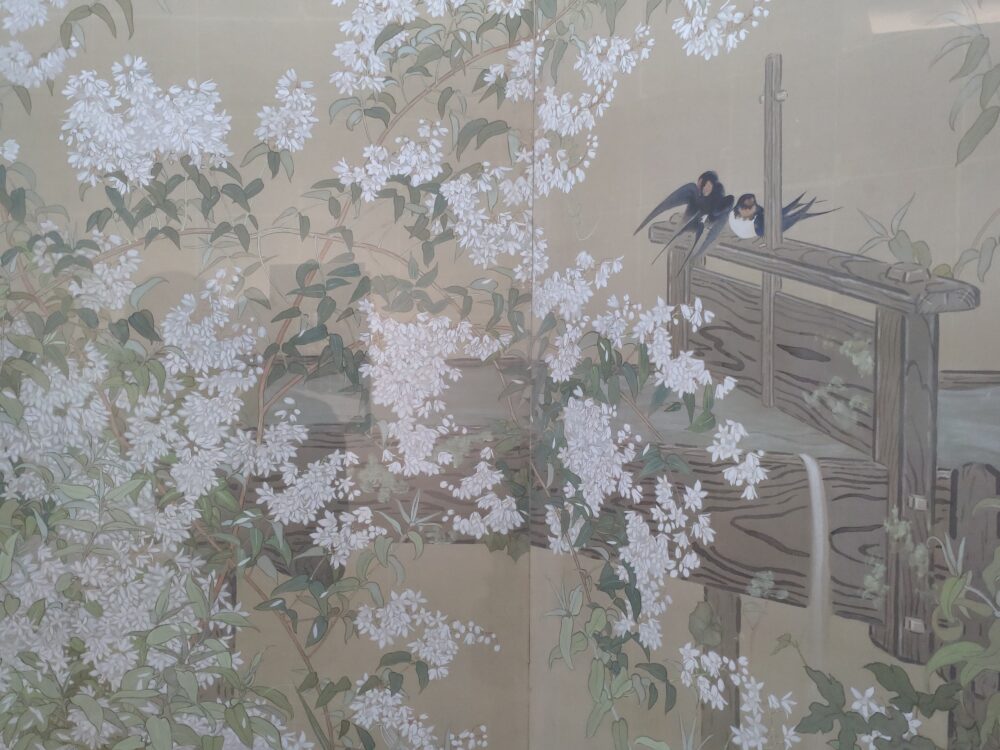

筧 大正3年(1914) 絹本着色 二曲一双 第8回文展(褒状)

筧とは水を渡し引く掛け樋のこと。全面に豊かに卯の花とユリをあしらい、その中に一本の樋を通すことで、画面に広がりを持たせている。(以下、割愛)

卯の花は見たことがありませんが、満開の桜と見紛うほど華やかです。

水が樋を滔々と流れる様は、水源に恵まれた土地柄を想像させ、豊かな気持ちになります。

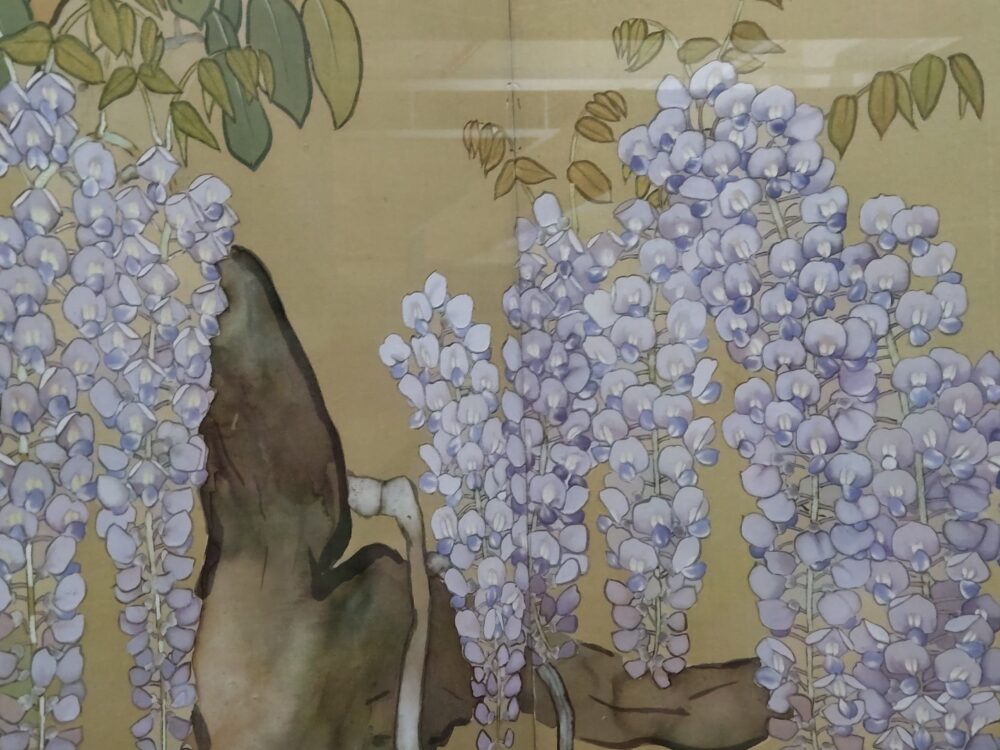

森の藤 大正4年(1915年) 絹本着色 六曲一隻 第9回文展

会場が百貨店なので、どう工夫しても、非常口誘導灯・照明の映り込みを回避することができませんでした。

幹に施されたたらし込み(の偶然性)と、端正に描かれた藤花とのコントラストも見どころでした。

第2章 インドへの旅、新しい日本画へ

大正5年(1916)11月から翌年7月にかけて、光瑤はインドへと渡った。光瑤はインドに赴いた理由を3つ挙げている。まずは熱帯の美しい動植物の魅力。次に古代建築や美術に触れたいとの欲求。そして、ヒマラヤの山々を望みたいとの願いである。(中略) 帰国した光瑤は国展には参加せず、インド旅行の成果として制作した《熱国妍春》を第12回文展に発表、特選を受ける。さらに翌年には《燦雨》を第1回帝展に出品し、2年連続して官展で特選を受賞、近代京都画壇にその地位を確立していく。(以下、割愛)

燦雨 大正8年(1919年) 絹本着色 六曲一双 第1回帝展(特選)

激しいスコールに打たれる色鮮やかな花鳥が大画面に横溢し、絵を見る人も金の雨に打たれるような、独特の臨場感が鮮烈な衝撃を与える。(以下、割愛)

光瑤画伯の代表作は、大作でもあり、本展チラシにも採用されている本作かと…。

インコが飛ぶ姿を観察してスケッチするだけでも骨が折れそうです。淡い色のグラデーションが美しい。

スコールから逃れようと懸命に飛ぶインコとは異なり、2羽の孔雀は幹に留まって激しい雨粒を身に受けています。この装飾的な孔雀は、若冲の描く鳳凰にも似て華麗です。

雨を金泥で表現するとは、何と斬新な…。 赤色で塗られた箇所に重ねられた金色の線描が一際映えます。

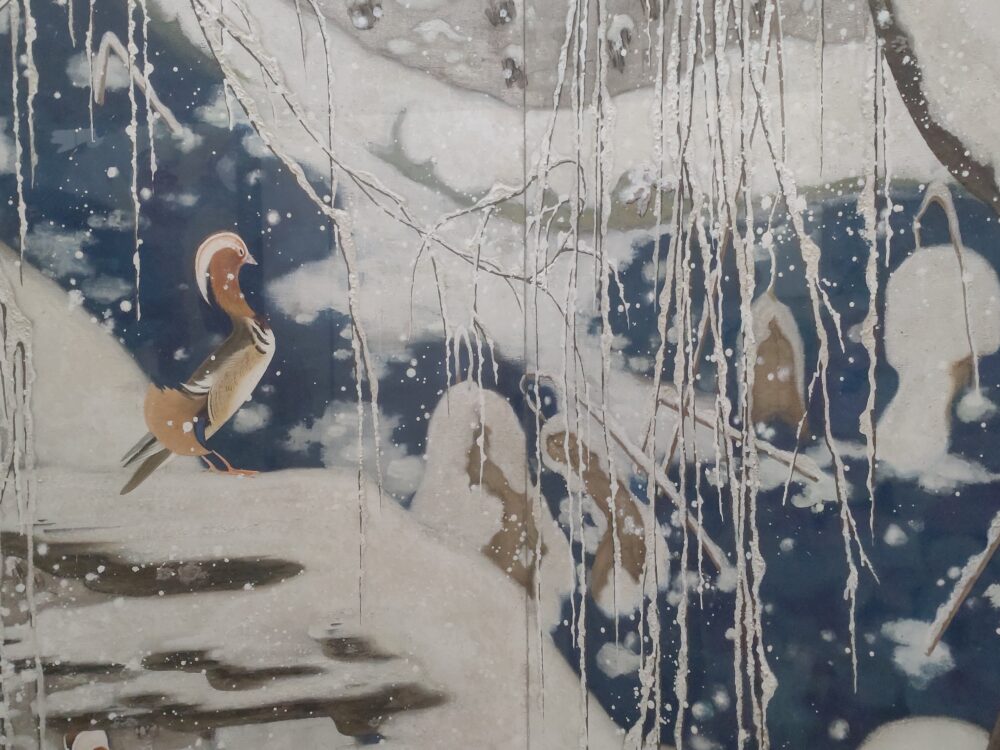

雪 大正9年(1920) 画布着色 二曲一双 第2回帝展

大原、鞍馬、愛宕に取材した雪景色を描く。右隻の、垂れ下がる枝に積もる雪の表現は、伊藤若冲《動植綵絵》(皇居三の丸尚蔵館)のうち〈雪中鴛鴦図〉などを想起させるが、本作は発表当時から若冲の影響が指摘されていた。(以下、割愛)

縦はゆうに3mあろうかという大作。圧倒されました。

| 【ふるさと納税】町村農場チーズ・バター・ヨーグルトセット 【チーズ バター ヨーグルト 詰め合わせ 缶 北海道 】 | 乳製品 飲むヨーグルト クリームチーズ ナチュラルチーズ 江別 価格:15000円 |

第3章 深まる絵画表現

大正11年(1922)12月から翌年8月にかけて、光瑤はイタリア、フランス、イギリス、オランダ、ドイツ、スペインなどの各国をめぐる旅に出た。(中略) 光瑤は日本・東洋の古画も広く研究したが、伊藤若冲に最も関心を持った。明治45年(1912)の第17回新古美術品展で陳列された若冲の《動植綵絵》(国宝、皇居三の丸尚蔵館)を見て以来、光瑤は若冲に憧れる。(中略) こうした東西の絵画研究を通じて、光瑤の作風は絢爛華麗な色彩美の世界から趣を変え、深みのある洗練された画風へと変化する。(以下、割愛)

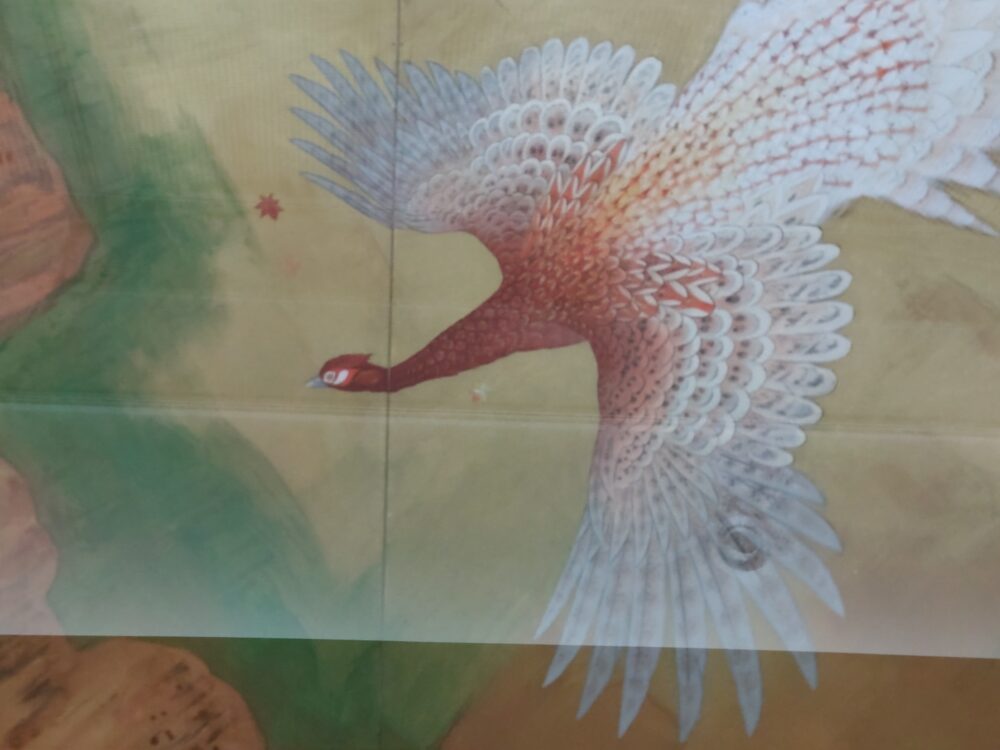

豊穣 昭和5年(1930) 絹本着色 一幅 羅馬日本美術展覧会

白いキジを画面上半分に大きく捉え、下方には黄色の穂を垂らしたアワを描く。(中略) この白いキジも豊穣を象徴する吉祥的なモチーフとして描かれたものであろう。

光瑤の作風は絢爛華麗な色彩美の世界から趣を変え、深みのある洗練された画風へと変化する。本作の画風は解説通りです。白いキジが飛翔する姿が神々しい。

第4章 静謐なる境地へ

隆冬 昭和15年(1940) 絹本着色 六曲一隻 紀元2600年奉祝美術展

「隆冬」とは真冬のこと。鳥の一群が雪降る中を飛んで行く。前方をオシドリなどカモの仲間が乱れ飛び、その後ろから雁が悠然と羽を広げて飛ぶ。(中略) 当初は1面のパネル装だった。

反対側の展示作品等が映り込んでしまい残念。本作も見応えがありました。当初は1面のパネル装だったことを考慮したのか、鑑賞しやすさを優先したのか、屏風の通常の展示形態は採っていませんでした。

鳥が連なって飛ぶ、疎と密のバランスが絶妙。

雁が広げた羽の美しいこと。この雁をモチーフにしたことで、よりスケールの大きい作品に仕上がっています。

奔湍 昭和11年(1936) 絹本着色 六曲一双 昭和11年文展(招待展)

ごうごうと流れゆく早瀬を描く。光瑤が撮影した写真のなかに、逆巻く水と流木のモチーフがあり、本作はその写真を元にして描かれたもの。(以下、割愛)

この逆巻く水は迫力がありました。葛飾北斎《神奈川沖浪裏》の波頭を彷彿させます。

聚芳 昭和19年(1944) 絹本着色 一幅 平安遷都1150年奉祝京都市美術展

さまざまな種類の牡丹の花が、陶製の器に盛られた様を描く。牡丹の花は百花の王ともいわれるが、晩年の光瑤は牡丹の花の写生に熱中した。(中略) その徹底した写生の成果が、繊細な線描と落ち着いた色彩によって見事に表現される。この静謐な美しさは、光瑤の到達点といえるだろう。

遠目には判らないのですが、間近で拝見し、その完成度の高さに驚きました。

本展開催期間中は10点の展示作品を掲載しましたが、当ブログでは8点に絞りました。