冒頭の作品は、谷文晁《鍾馗図》(部分) 江戸時代(19世紀)。

過去の展覧会になります。

副題は《絵師たちのエピソード》。8月23日から9月28日まで開催されていました。

ラウンジ内にロッカーがあります。階段を上ると受付。受付の自動ドアを抜けた先が⇓ホールです。

印象に残った展示作品を順にご紹介しましょう。紫色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

1章 江戸狩野派のはじまりと確立 17世紀から18世紀前半

狩野派は、室町時代から常に時の政権に仕え幕府 御用絵師の地位を守り、約400年もの間続きました。その中でも徳川幕府に仕えるため、京都から江戸に移った狩野探幽(1602〜1674)以降の狩野家の一派を「江戸狩野派」と呼びます。(中略) 探幽を当主とする鍛冶橋家と、弟の安信(1613〜1685)と尚信(1607〜1650)がそれぞれ当主を務めた中橋家、木挽町家、尚信の孫の岑信(1662〜1708)を当主とする浜町家が、「奥絵師」を務めた最も格式の高い家格となりました。(以下、割愛)

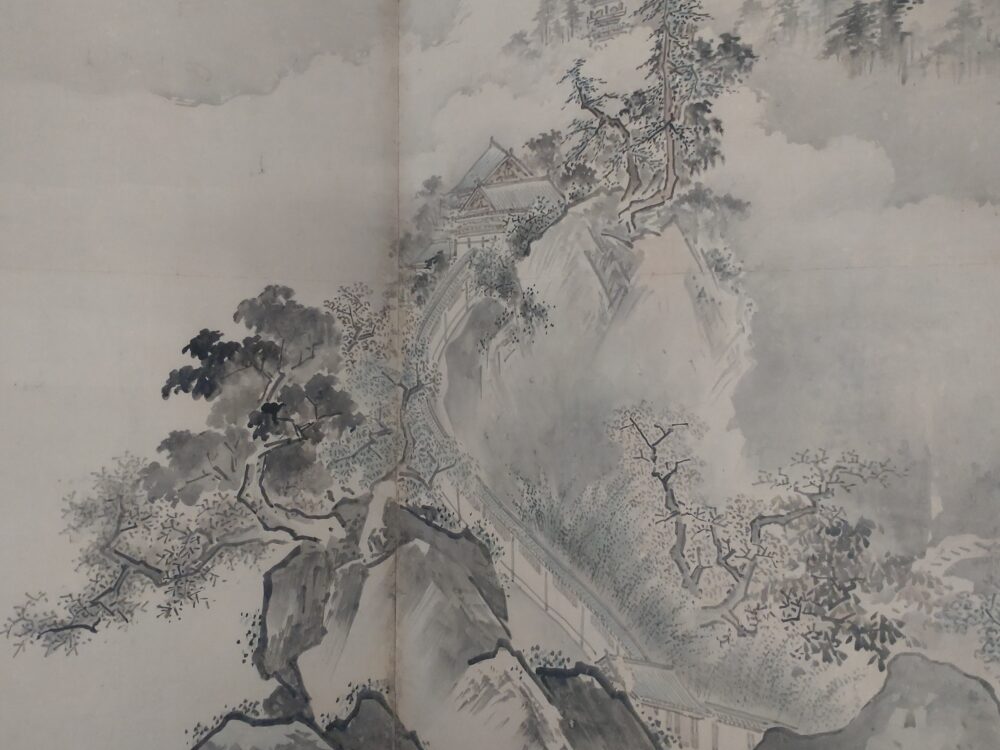

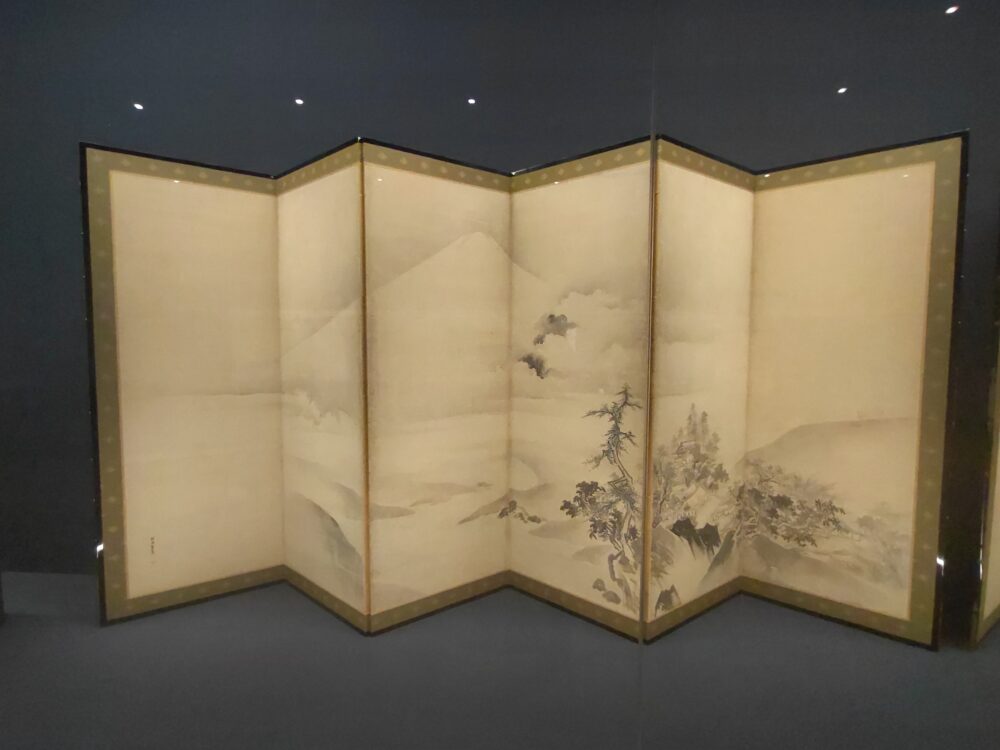

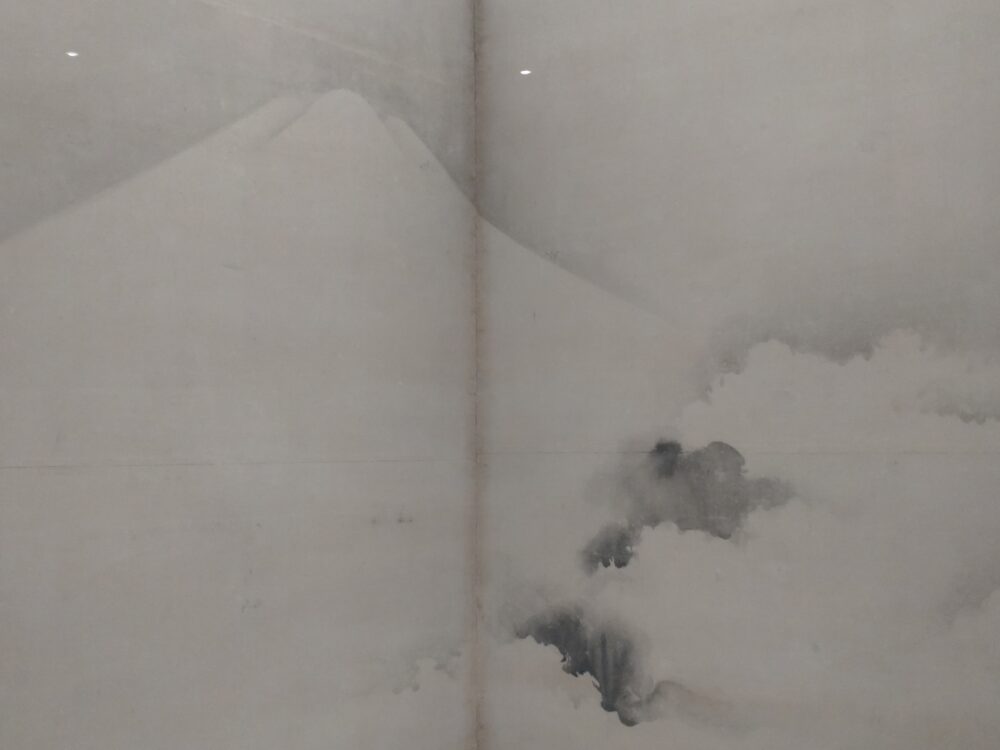

♠狩野探幽 富士山図屏風 六曲一双 紙本淡彩 江戸時代(17世紀)

左隻に富士山を、右隻には三保の松原と久能山東照宮と思しき建物が描かれています。淡い色彩を用いて余白をたっぷり取った様式は、以後の絵師たちに大きな影響を与えました。(以下、割愛)

久能山東照宮は、徳川家康公をお祀りする神社とのこと。御用絵師を長らく務めてきた狩野家にとって、とりわけ縁の深いスポットですね。探幽さんは、本作の構想を練るために、連なる険しい岩を眺めながら参道を往復されたのでしょうか。

主要なモティーフでありながら、むしろ存在感を薄めるかのように、稜線を描写しています。雲や霞の彼方に聳える霊峰、という印象を深めています。

よりぬき探幽天才伝説

・13歳、秀忠の前で絵を描き、祖父永徳の再来と称賛される。(碑誌、探幽先祖書)

・鼠を描けば猫が様子をうかがい、菊を描けば蝶が舞い、龍を描いて最後に目をいれると必ず雷雨となった。(碑誌)

永徳の再来と称されたとは、流石に探幽さんです。菊を描けば…のエピソードはあながち誇張ではないような。龍を描いて…の下りは神がかっていますね。絵筆を握る時間が長かったでしょうから、偶然そんなことがあって、その一事が誇張されたのでしょうか。

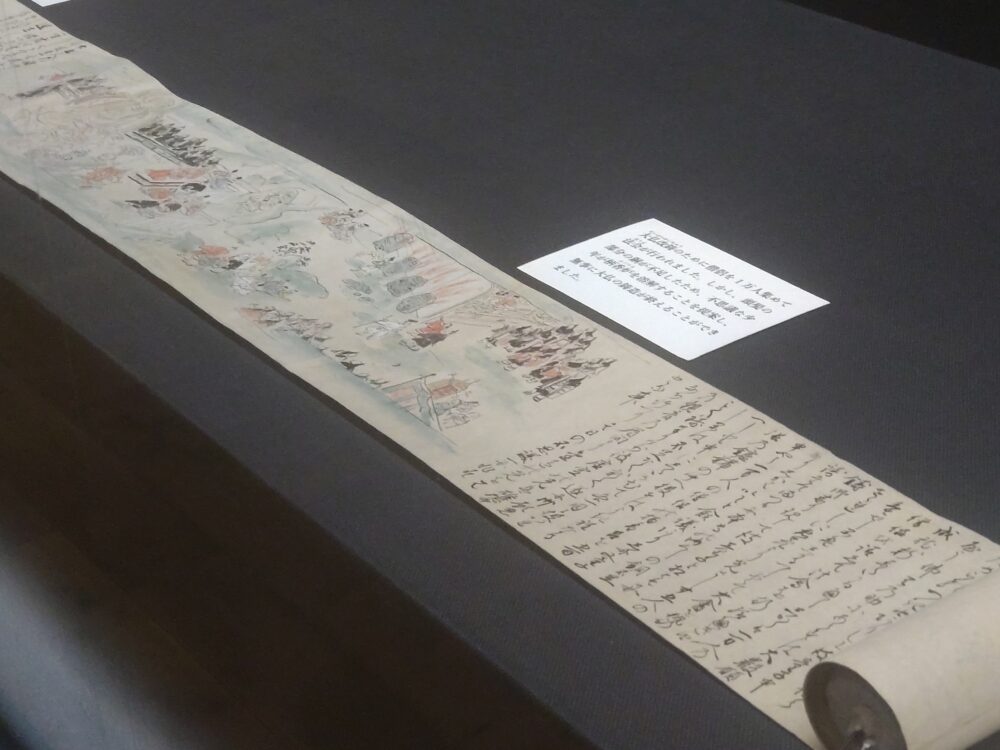

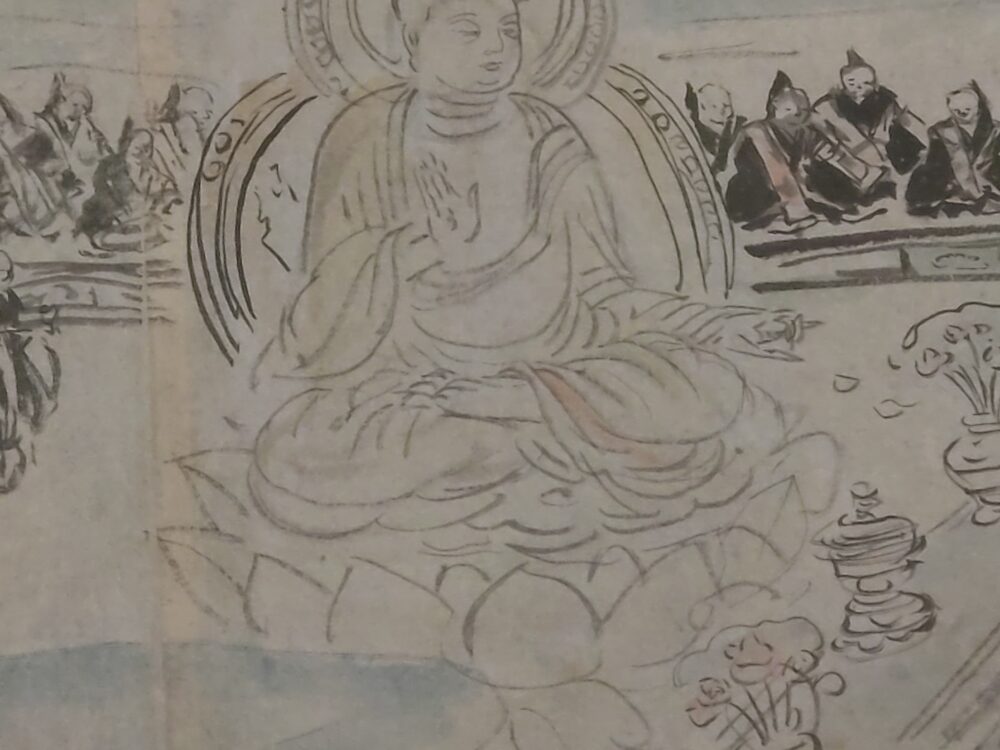

♠狩野探幽 探幽縮図 東大寺大仏縁起絵巻 1巻 寛文3年(1663)

探幽は鑑定の依頼で持ち込まれた膨大な作品を記録していました。(中略) 本作には東大寺の造営と破壊、再建までの様々な奇跡を書いた「東大寺大仏縁起絵巻」が写されています。

東京藝術大学大学美術館で今春開催された相国寺展で、狩野探幽筆《探幽縮図画帖》(紙本墨画淡彩 江戸時代 相国寺所蔵)を拝見。鑑定を引き受けた作品を模写した画帖が10種ほど展示されていました。相国寺の所蔵する屏風・掛軸が綺羅星のごとく展示されていましたが、それらを差し置いて五指に数えたい位、見事な出来栄えでした。

大仏改鋳のために僧侶を1万人集めて法会が行われました。しかし、頭髪の部分の銅が不足したため、不思議な少年が柄香炉を溶解することを提案し、無事に大仏の鋳造を終えることができました。

おそらく、赤い装束を着た小柄な人物が不思議な少年ですね。

居並ぶ僧侶は、相当デフォルメされて描かれています。

鋳物師たちは二十五菩薩の姿に戻り、西方へ帰っていきました。不思議な少年は千手観音の姿となり、東へ帰っていきました。

千手観音の姿を探しましたが、私は見つけられませんでした。

♠英一蝶※ 投扇図 一幅 江戸時代(17世紀)

男性の投げた扇が、鳥居の隙間を通り抜けようとしている瞬間が描かれています。(中略) 願掛けや運試しとして、鳥居の隙間に扇を投げ入れたのでしょう。(以下、割愛)

本作は、サントリー美術館で昨秋開催された《没後300年記念 英一蝶》展に貸し出されていました。投げた男の視線の先に、そして仰け反った男の指し示す先に、寸分の狂いなく扇子が描かれていることに驚きました。鳥居・樹木を省略した加減も良いと思います。

※ 狩野安信に師事しましたが、一説には17歳のときに破門されたと伝わります(『古画備考』)。幇間(太鼓持ち)として吉原へ入り浸り、47歳のときに幕府の怒りにふれて三宅島へ流罪となりました。しかし、11年後に (中略) 大赦によって、江戸へ戻ることができました。(以下、割愛)

本展の解説を拝読し、別の展示室に掲げられたパネル(狩野派系図)の中に英一蝶の名を見つけました。400年間続いた狩野派の壮大な系図には感動を覚えました。

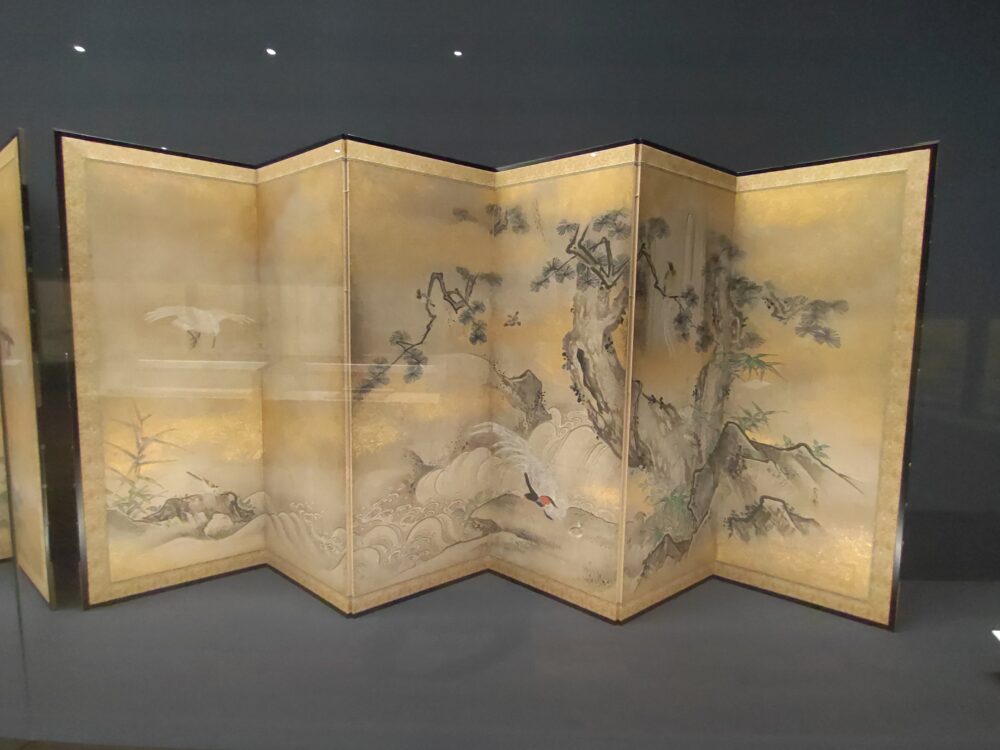

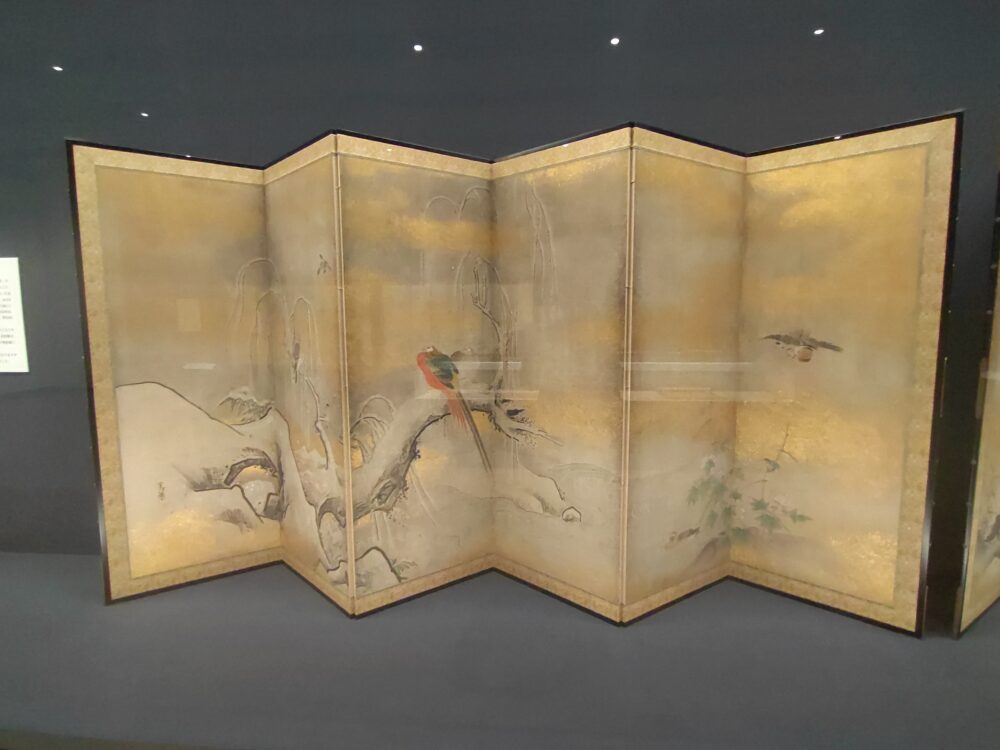

♠狩野常信※ 四季花鳥図屏風 六曲一双 紙本著色 江戸時代(17世紀)

松の背後に滝を配置する構図は室町時代の狩野元信が完成させたもので、右隻と左隻の中心にいる白鷴や錦鶏鳥は探幽の絵にならったことが指摘されています。

幹の様子から察するに老木ですね。岩場にしっかと根を張って枝を差し伸べ、鳥の憩いの場となっています。

岩に降り立った尾の長い鳥が白鷴ですね。滔々と流れる川の描写も見どころ。金砂子を散らし、太陽光を反射したかのように表現しています。

左隻左端の岩陰に潜むウサギは、室町時代の画僧・雪舟の作品を写した模本や、雪舟に私淑した雪村周継の作品などにも見られ、雪舟系の花鳥画から勉強した様子もうかがえます。

岩陰に潜むウサギを見落としました。😞残念です。右隻・左隻共、金砂子を散らした空・余白の表現が秀逸。素朴でありながら華やか。本展で最も惹かれた作品です。

※ 15歳のときに木挽町家を継ぎ、その後は不遇の時期もありましたが、晩年には探幽しか登りつめたことのない法印(画家としての最高位)に叙任されました。(以下割愛)

常信は、探幽の弟・尚信の息子。尚信の作品は、(先にご紹介した)相国寺展で《猿猴図》を拝見。弟・安信筆《猿猴図》とも筆致がよく似ていました。その三幅対で仕立てられた《観音猿猴図》(紙本墨画淡彩 江戸時代 正保2年(1645) 相国寺所蔵)から、探幽・尚信・安信の強い結束力を窺うことができました。

表絵師ってなに?

江戸狩野派の序列の中で最も格式の高い「奥絵師」は、中橋家、鍛冶橋家、木挽町家、浜町家の四家ありました。一方、奥絵師を補佐する「表絵師」は、数代で断絶した家も含めると最大で十四〜十五家 (固有名詞は割愛) 展開しました。奥絵師は、江戸城への出仕義務があり、そのほとんどが将軍へのお目見えを許されていました。一方、表絵師は、平時の出仕義務はなく、幕府から賜る待遇には奥絵師と歴然とした差がありました。(以下、割愛)

ホールに展示されている屏風をここでご紹介しましょう。

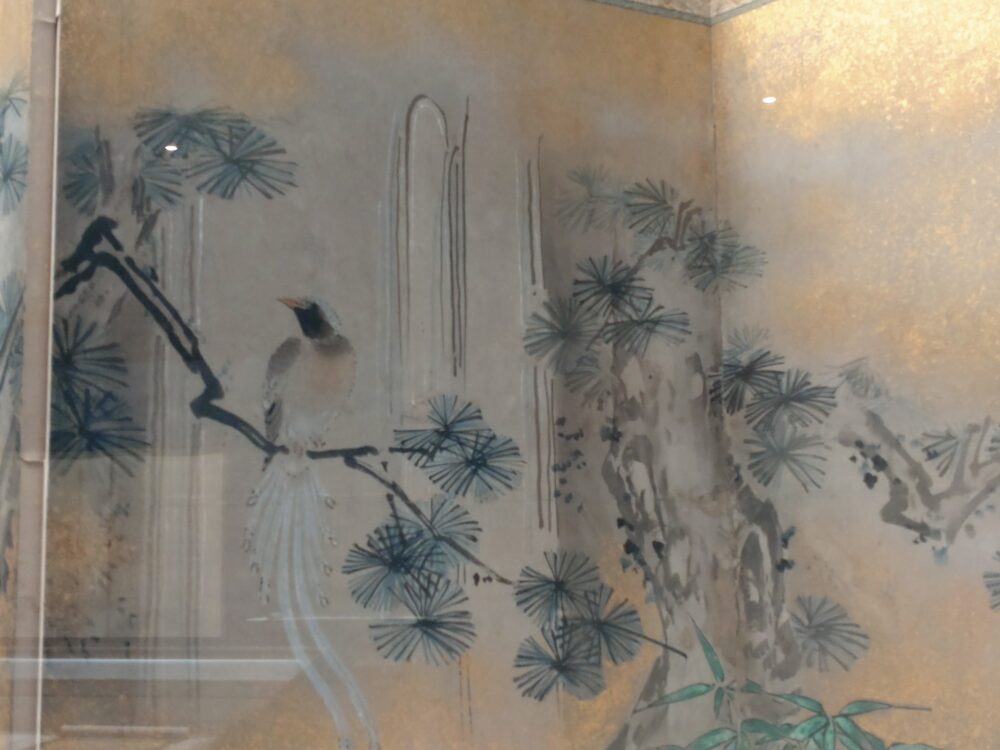

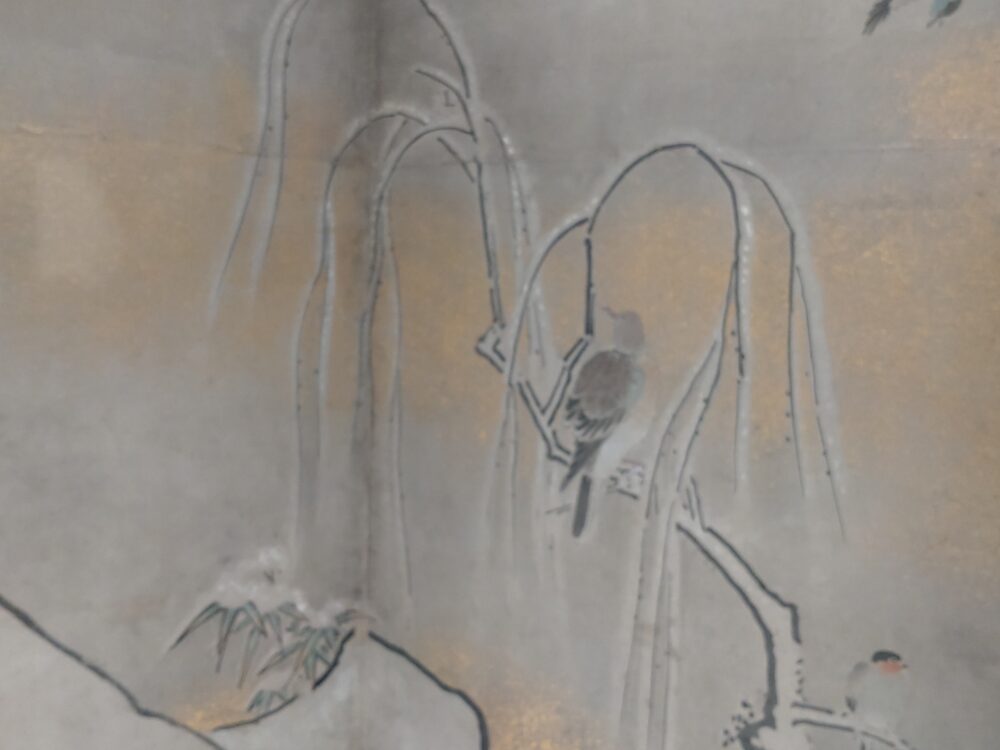

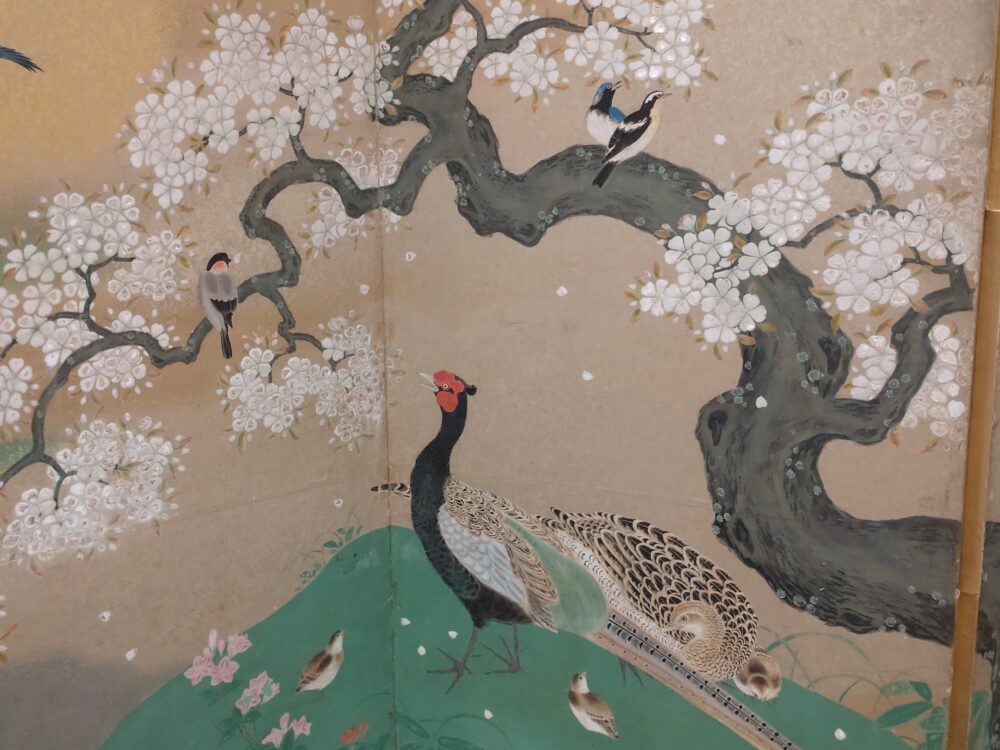

♠狩野惟信※ 四季花鳥図屏風 六曲一双 紙本著色 江戸時代(18世紀)

四季折々の花と鳥たちが描かれています。桜の下にたたずむ雉の姿は同時代の表絵師(築地小田原町家)の作品にも見出せます。狩野派の絵師たちは、このように手本となる図を組み合わせて制作に生かしていました。(以下、割愛)

ホールを飾るに相応しく、煌びやかな六曲一双屏風です。丘を彩る緑色が金地に映えます。右隻は春の景色。満開の桜を愛でるように見やる鳥たちが可愛らしい。15羽ほど描かれていますが、画面を煩雑にしない技量に惚れ惚れします。

左隻は秋の景色。霞んでいる遠方の山並みは雪を冠っているようでもあり、もしかしたら冬景色も表現しているのでしょうか?

※ わずか12歳のときに奥御用を務め、江戸城本丸、西の丸に絵を描きました。29歳で法眼(優れた絵師等に与えられた僧位)に叙任されました。42歳という若さで絵師として最高位の法印に叙され、木挽町家の地位を不動のものとしていきます。(以下、割愛)

木挽町家ということは、惟信は、尚信−常信の血筋ですね。2章でご紹介する栄信は惟信の息子。成り行きながら、木挽町家に肩入れするブログとなりました。

| 価格:50000円 |

2章 新たな変化 18世紀後半から明治初期まで

江戸時代後期になると木挽町家が大きく飛躍します。その礎を築いたのが狩野典信(1730〜1790)です。典信は、将軍徳川家治の寵愛を受けて、木挽町に新たな土地を拝領し、江戸狩野派を牽引する存在になりました。その後、木挽町家が奥絵師の筆頭となっていきます。(以下、割愛)

ホールの左手にある展示室へ。

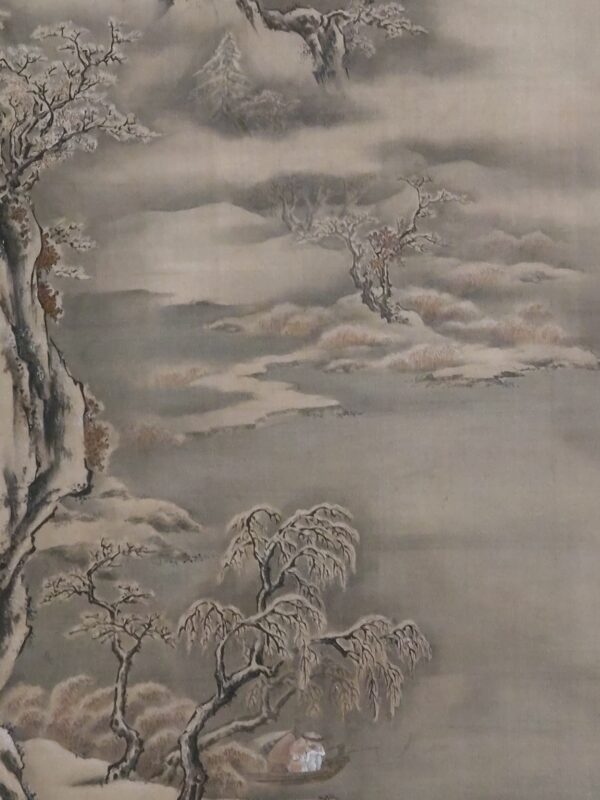

♠狩野栄信※ 雪月花図 三幅対 絹本著色 江戸時代(19世紀)

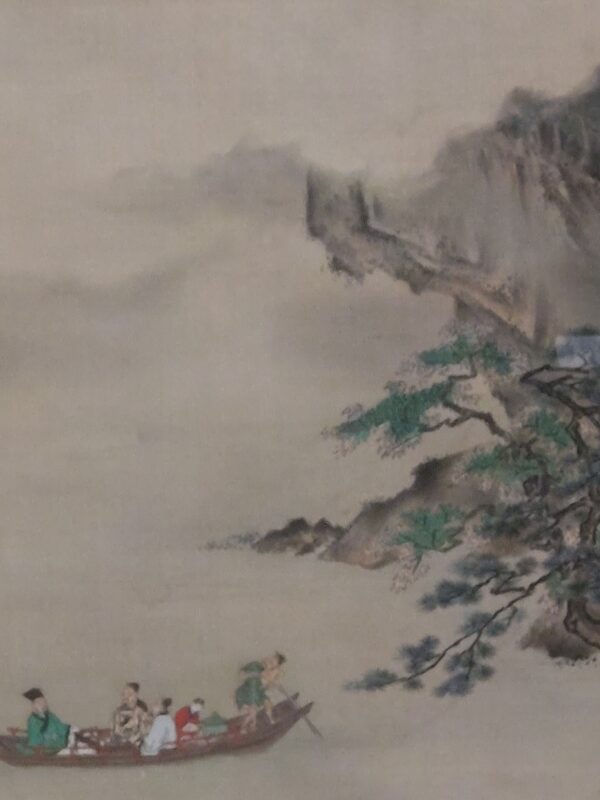

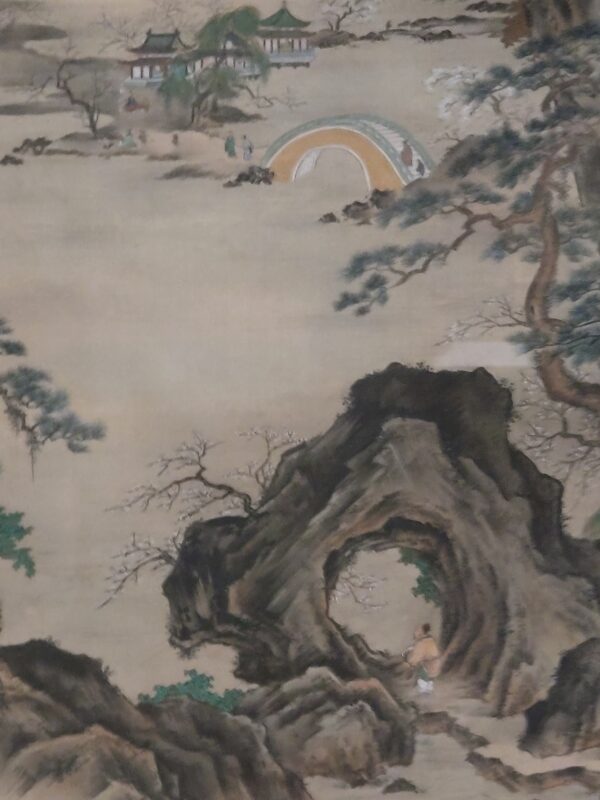

四季折々の日本の風景の美しさを表す「雪月花」を中国の景色に置き換えて、新画題へ挑戦する様子がうかがえます。左側の「雪」は柳宗元の詩から寒い中ひとりで釣りをする「寒江独釣」、中央の「月」は蘇東坡の「前赤壁の賦」から月を愛でつつ語り合う場面、右側の「花」は陶淵明の「桃花源記」から桃源郷が描かれています。

中国の故事に精通した絵師が、研鑽を惜しまず到達した境地であろうことが窺える作品。縦長の画面を最大に活かした構図が見事です。

※ 34歳で木挽町家の当主となり、42歳で法印に叙任されました。(中略) 後に息子たちが奥絵師の浜町家と中橋家に養子に入り、当主となったことで、木挽町家を支える体制が作られていきました。

栄信は、ホールに展示されている《四季花鳥図屏風》を描いた狩野惟信の息子。作品を拝見する限り、木挽町家が江戸狩野派を牽引したであろうことは想像に難くないですね。

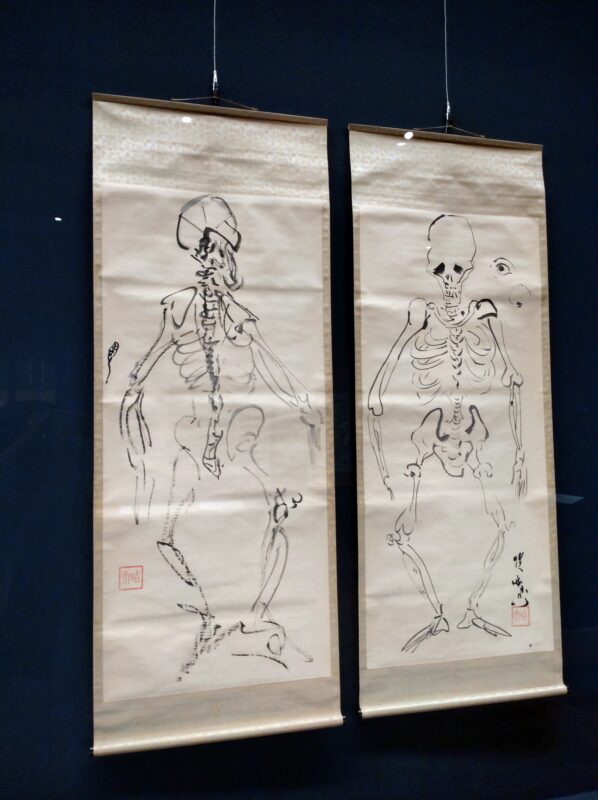

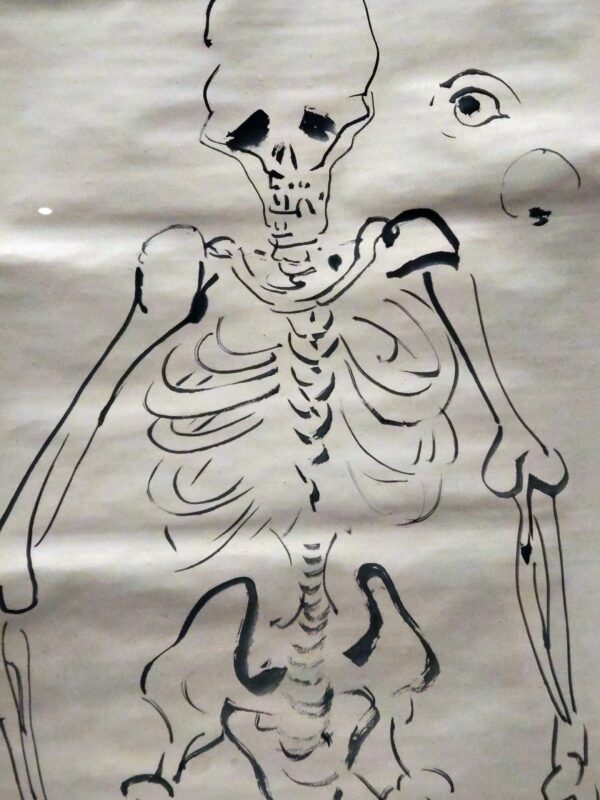

♠河鍋暁斎※ 骸骨図 双幅 紙本墨画 明治時代(19世紀)

右幅には正面向きの骸骨、左幅には後ろ向きの骸骨が描かれています。よく見ると、右幅右上に卵子、左幅左側には精子が描かれているため、右側は女性で左側は男性の骸骨であることがわかります。乱れた文字のサインや、男性の骸骨の左足に畳の目の跡があるため、書画会などで即興的に描いた席画であることが分かります。

右幅右上に卵子、左幅左側に精子が描かれている、という認識がないまま鑑賞しました。目玉のようなものは何だろう?とは思ったのですが…。即興的に描いた筆の運びに勢いがあります。暁斎の作品は、いつ拝見してもインパクトが!

※7歳で浮世絵師の歌川国芳に師事し、その後は表絵師の駿河台家に入門しました。(中略) 40歳のとき書画会で酩酊しながら描いた絵が政府高官を揶揄したとして捕まり、翌年放免となりました。(以下、割愛)

新規寄贈作品

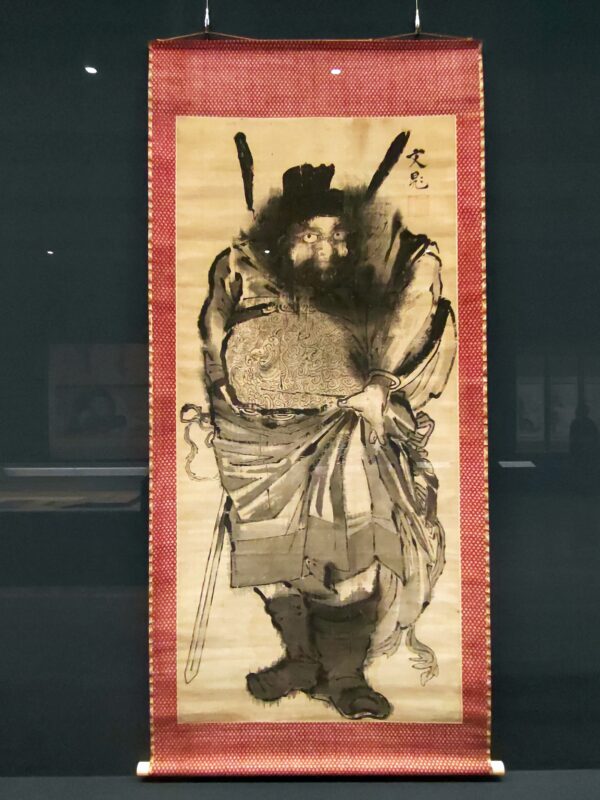

(前略) 江戸時代後期に活躍した谷文晁による「鍾馗図」は、高さが190cm以上あり、元々は端午の節句の際に掲げる幟であったと推測される作品です。「八仙図」を描いた文信斎悦宣については、詳細な画歴が明らかになっていません。(以下、割愛)

♠谷文晁※ 鍾馗図 一幅 綿本墨画 江戸時代(19世紀)

鍾馗には、魔除けや厄除けの効果があると信仰され、端午の節句には鍾馗の絵や人形を飾る風習があります。本作は木綿に描かれ、右端に白い四角の跡があることから、幟として使用されていたと推測できます。(中略) 本作は、掛軸に改装されためずらしい作品です。

奔放な筆致に気圧されました。幟を掛軸に改装、と解説にありますが、当時、急ぎ表装したのかな?と思わせるものがあります。

※ (前略) 南蘋派、南宗画・北宗画の折衷様式、やまと絵、四条派、西洋画など諸派の影響を受け、多様な作品を手掛けました。(以下、割愛)

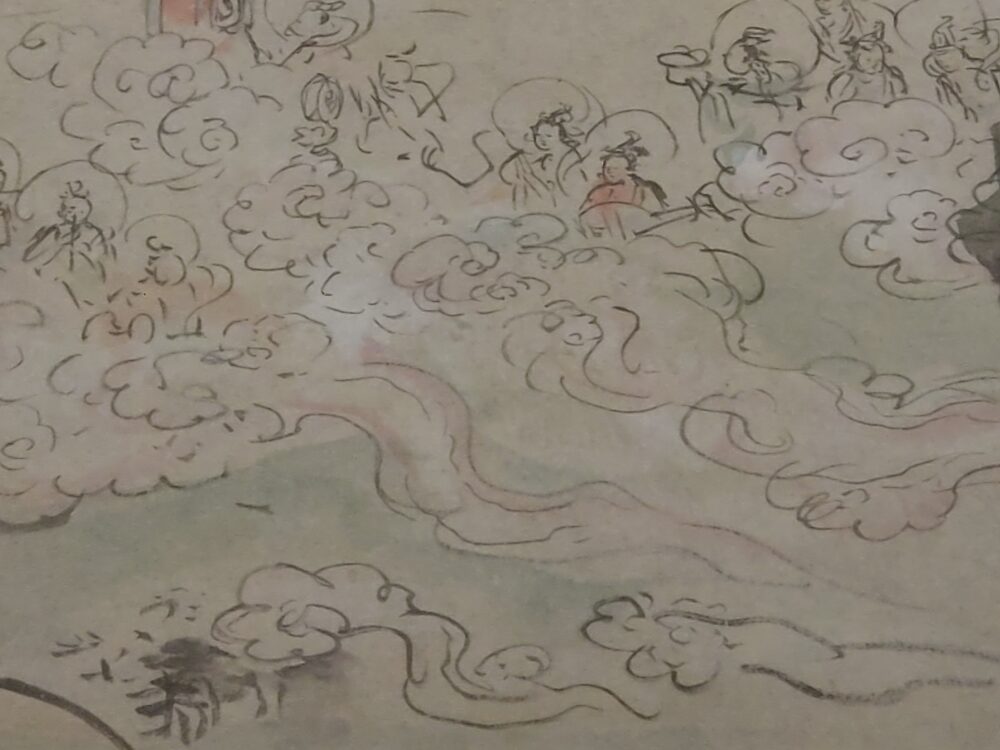

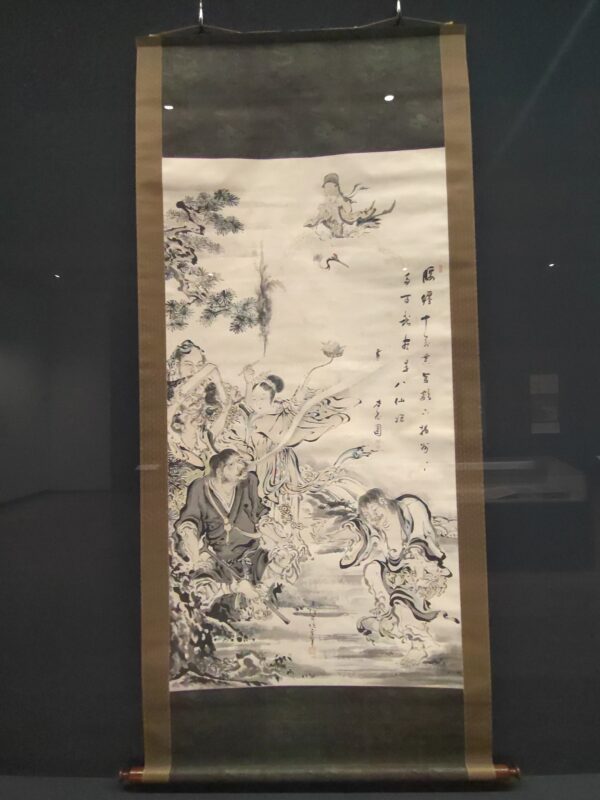

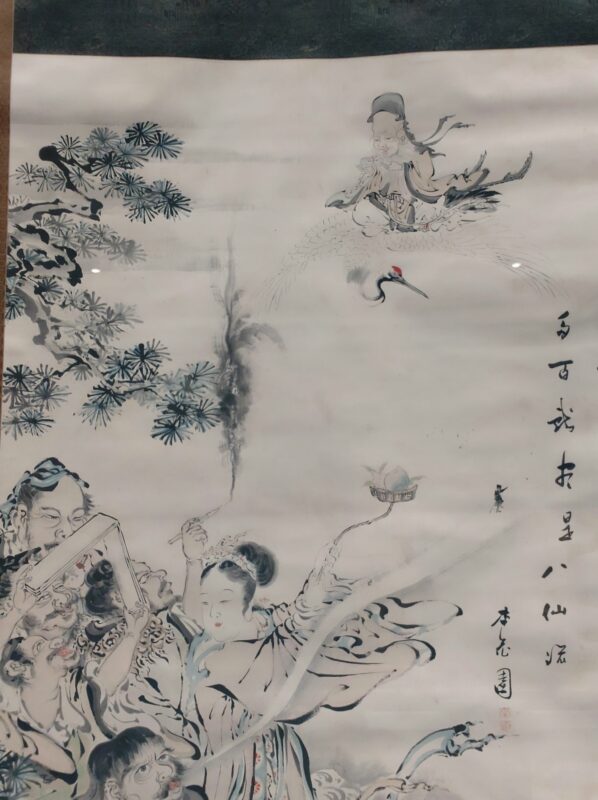

♠文信斎悦宣 八仙図 一幅 紙本著色 江戸時代(19世紀)

鶴に乗った寿老人を仙人たちが集まって迎える様子は、(中略) 長寿を祝う画題として人気でした。(中略) 画面右上には大田南畝による賛が書かれ、知識人たちの交流の中で制作された可能性が考えられます。

悦宣さんが南畝さんに賛を依頼したのか、南畝さんが悦宣さんに「賛を書いてやろう」と申し出たのか。私のように、書より絵を嗜好する向きは、折角の余白に賛が入ってしまった、と思うかも。

寿老人が鶴に乗ってやって来る場面は初見です。一見ユーモラスですが、真剣に迎える仙人たちの様子を見ると、この画題に至極真面目に取り組んだ絵師を想像します。

狩野派のギモン 中の人たちの実態

狩野派とは、室町時代の狩野正信(1434〜1530)を始祖として、血縁関係でつながった狩野家を中心とした絵師の集団を指します。(中略) 江戸狩野派の活動を担った絵師たちは軽く千人を超えるといわれています。これまでの様々な研究によって、一大組織である狩野派の活動の実態が明らかになってきました。(以下割愛)

ギモンその1 室町・桃山時代の狩野派はどんな絵を描いていたの?

室町時代に活躍した狩野派の始祖・正信(1434〜1530)は、仏画から水墨山水画、人物画、肖像画など多様な作品を制作しました。注文に応じて中国画家のスタイルを描き分けることは、息子の元信がさらに発展させ、新たな客層を開拓していきました。桃山時代には狩野永徳による力強く雄壮な大画面の作品が他の流派の絵師たちにも影響を与え、時代様式として定着しました。(以下、割愛)

狩野永徳筆《四季花鳥図襖》を賞賛するトコとしては、その思い入れから、永徳作品は勿論ですが、探幽作品も好きです。

♠狩野正信※ 蓮池蟹図 一幅 室町時代(15〜16世紀)

正信は様々な中国画家のスタイルで絵を描きました。本作もおそらく中国絵画に倣ったものと考えられます。(以下、割愛)

全体を撮影すると映り込みが激しいので、斜め前方から作品(部分)を撮影しました。

※ 室町幕府の御用絵師として足利義政に仕えました。(以下、割愛)

ギモンその2 どんな仕事をしていたの?

木挽町9代目当主の狩野養信(1796〜1846)は、江戸城に出仕する前日から没する前日の36年間にわたり、奥絵師の公務を日記に書き残していました。(以下割愛)

狩野派の仕事

毎月の仕事 「御定日」と呼ばれる登城日があり、江戸城本丸と西の丸に合わせて12日ほど出勤していました。(以下、割愛)

不定期で行う仕事 江戸城の障壁画制作(普請御用)、将軍家関係の建物や調度品などの修繕(御繕御用)、婚礼調度の制作(引移り御用)、皇族へ贈答する屏風や掛軸などの制作(内献上御用) (以下、割愛)

重要な仕事 将軍の肖像画制作、内裏の障壁画制作、朝鮮国王への進献屏風の制作

ギモンその3 狩野派に女性の絵師はいたの?

天保6年(1835)に刊行された『江戸現在公益諸家人名録』という江戸在住の文化人を記した名簿には、16人の女性絵師の名が掲載され、現代と同じように女性も活躍していたことがわかります。江戸狩野派の中で最も有名な女性絵師は清原雪信(1643〜1682?)です。(以下、割愛)

♠清原雪信 源氏物語 浮舟図 一幅 絹本著色 江戸時代(17世紀)

『源氏物語』の「浮舟」の一場面が描かれています。浮舟は、薫という恋人がいながらも、匂宮に惹かれていきます。(以下、割愛)

ギモンその4 狩野派の中の人をもっと知るには?

(前略) 狩野家の菩提寺である池上本門寺の境内には、約90基の狩野派関連の墓石や位牌が現存しています。2002年に五重塔(国指定文化財)の修理および周辺整備が行われ、整備区内に所在した狩野常信、周信、養信の墓が移転改葬されました。その結果、多くの副葬品が検出され、現在では墓所や位牌とともに東京都の指定文化財となっています。(以下、割愛)

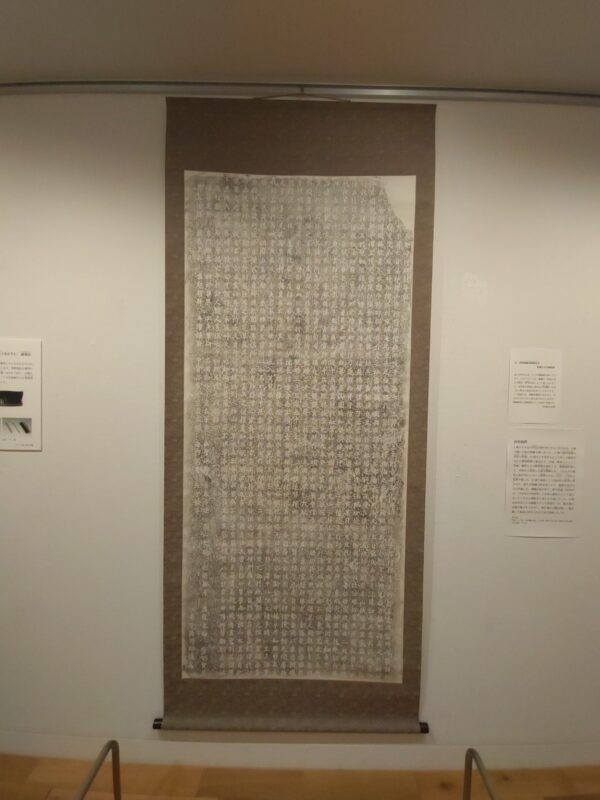

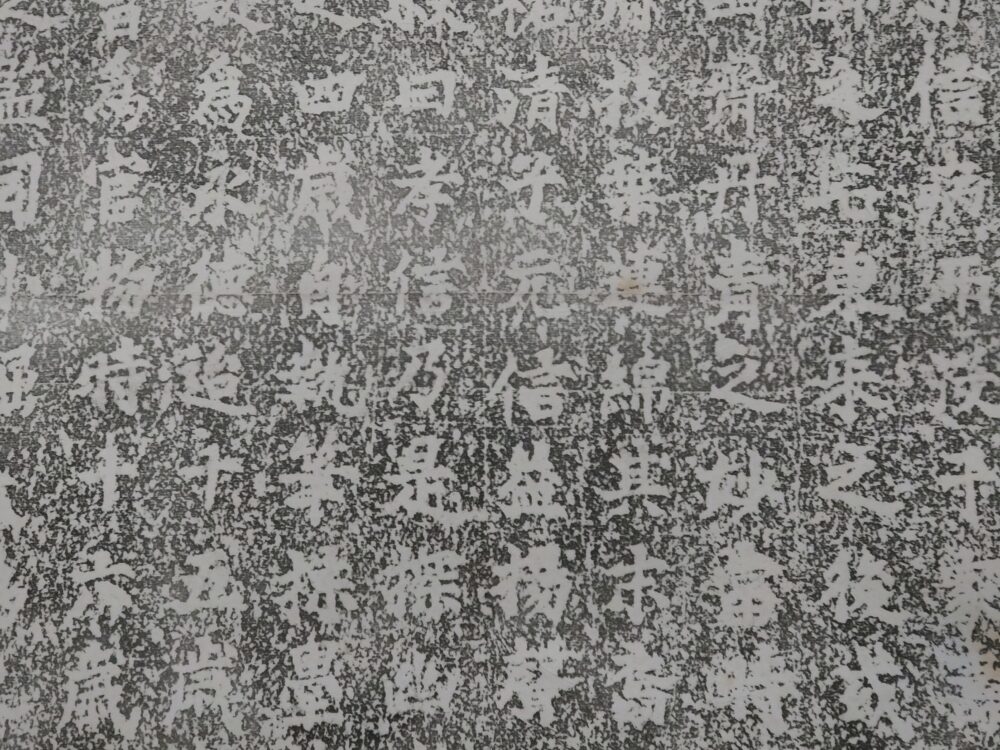

♠狩野探幽墓碑銘拓本 一幅

池上本門寺には、2つの探幽墓が並んでいます。そのうち1つは、探幽の一周忌に息子の探信・探雪兄弟によって建てられました。本資料は背面に刻まれた林鵞峰(1618〜80)撰文の墓誌を拓本にしたものです。(以下、割愛)

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。