冒頭の写真は《ベス神とタウェレト女神のペンダントが付いた首飾り》新王国時代・第18王朝、前1539〜前1292年頃

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

副題は《掘り起こせ、三千年の謎》。2025年1月25日から4月6日まで開催されていました。混雑していたこともあり、写り込みが少なく比較的綺麗に撮影できた展示品をランダムにご紹介しましょう。尚、茶色の文字で表記した箇所は、パネルまたはキャプションから(一部)引用しました。

出土地の表記について、出品目録に次のように掲載されていたので、ご参考まで。

- 出土地(推定)=高い可能性

- おそらく出土地=推定より低い可能性

- 出土地(伝)=報告による

Final Stage 死後の世界の門をたたけ!

古代エジプトの王族や貴族の墓には、冥界のある西への入り口として「偽扉」が設けられています。それは装飾的な石製または木製の扉で実際には開閉できませんが、亡くなった人のバー〈霊魂〉が現世と死後の世界を行き来するための門扉でした。(中略) Finalステージのテーマは「古代エジプト人の死生観」です。来世での豊かな生活を願い、生前から準備に余念がなかった古代エジプト人の想いが、棺やミイラ、そして様々な副葬品から感じ取れるはずです。

✦ジャッカルの伏臥 像 末期王朝時代またはそれ以降、前664〜前30年頃 出土地:おそらくサッカラ 木、顔料

このジャッカルはネクロポリス(共同墓地)の上の聖なる山に伏せているアヌビス神を表している。(中略) 再生した死者の魂を冥界のオシリス神の元へ導く役割も担っている。

伏せている姿は、番犬のようにも忠犬のようにも…。「神」と同一視した古代エジプト人の思考を現代人が理解するのは難しいように思いました。

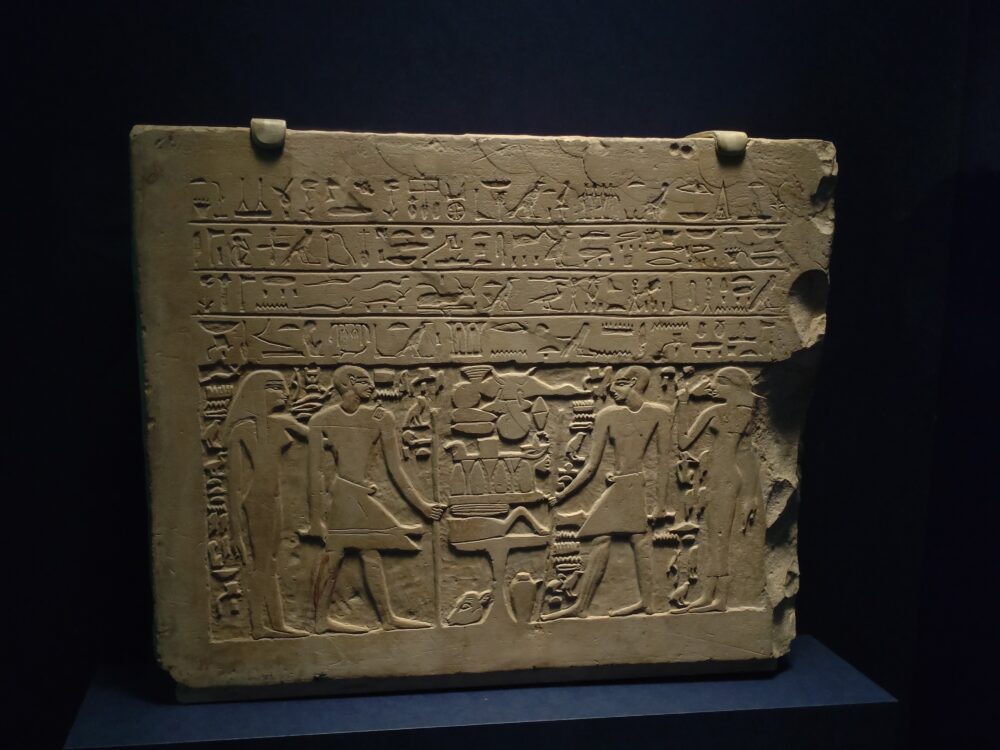

✦アメンエムハトの石碑 中王国時代・第12王朝初期、前1938〜前1875年頃 出土地不詳 石灰岩

上段にはヒエログリフで〈数千頭のウシ、鳥、パン、エジプシャン・アラバスター、亜麻布、さまざまな種類の緑野菜〉と、来世において望んだものが記されている。

「アメンエムハト」をネット検索。第12王朝のファラオ(1世・2世・3世…)を指すようです。来世に望んだリストにある「数千頭のウシ」が不可解です。国家の安泰のため必要と判断されたのでしょうか。まさか、無類の肉好きだったとか?

神聖な動物たち 古代エジプト人は、自然界の力に対して大いなる敬意を抱いており、特に動物が重視されていました。その証拠に、ナイル川西岸のヒエラコンポリス遺跡からは、アフリカゾウ、オーロックス(野生牛)、ハーテビースト、カバ、ワニ、ヒヒ2体、ウシ15頭、ヤギ2頭、イヌ28匹の埋葬が発見されています。

✦壁龕に配された像 古王国時代・第4〜5王朝、前2625〜前2350年頃 出土地:おそらくサッカラ 石灰岩

墓に設けられた死者の像は、葬送儀礼の中心的な役割を果たしていた。墓を訪れた家族たちは、この像のような若々しい墓主の姿を見ることで故人を偲んだ。

河江Point! 墓に作られたこういった像に、カー〈生命力〉が宿ると信じられており、故人に食物や飲み物を供える儀式が行われました。

これほど大掛かりな像を造らせた理由として、愛息が若くして亡くなった、というような事情もあったのでは…。一家の大黒柱が亡くなり、故人を青年のように表現した可能性もありそうです。いずれにせよ、富裕層でなければ成し得ない計らいですよね。

✦ヌン〈原初の海〉を表した皿 新王国時代・第18王朝初期、前1539〜前1493年頃 出土地:アクミーム(伝) 青いファイアンス、細部は黒彩

創世神話によると、生命は最初、エジプト人が「ヌン」と呼ぶ暗い水から生じた。中央の正方形は、ロータス(蓮)の生える池を表している。

青緑色が神秘的。皿の文様が独特です。正方形が池を表現しているとは、解説を読まないことには判りません。四方に伸びる茎の先には花・蕾。デフォルメされていますが、蓮の特徴を捉えています。

| 価格:10000円 |

多彩な副葬品 古代エジプト人は、死後も現世と同様の生活が続くと信じ、日常生活で必要とされる品々を墓に納めることで、来世での豊かな生活を保証しようとしていました。こうした副葬品には、食料や衣服、装飾品、道具などが含まれ、埋葬者の地位や財力、信仰に応じて、多様な種類がそろえられました。

✦ミイラの覆い布 プトレマイオス朝時代、前332〜前30年 出土地:サッカラ(推定) 亜麻布、ジェッソ、塗料

ミイラを覆う布は、てっきり無地かと思っていましたが、こちらは左右対称の図柄の描かれた彩色の布。材料として記載されている「ジェッソ」は、ネット検索したら下地材とのこと。

オシリス崇拝 古代エジプトで最も重要な神の一柱は、死と再生の神オシリスです。この神の復活がなければ人間の復活もなく、最初のミイラもオシリス自身でした。(中略)オシリス信仰を示すものとして知られている最古の記録は、3大ピラミッドが立つギザ台地から発見されています。第2ピラミッドを築いたカフラー王の息子ネブエムアケトの墓には、「オシリスのもとで光栄あるもの」という銘文が刻まれています。

ミイラ作り 古代エジプト人にとって、永遠の命を得るためには、肉体を保存することが重要でした。(中略) 巨大ピラミッドが造られた古王国時代には、(先王朝時代は)単に乾燥させていた遺体から脳や内臓を取り出すイノベーションが起こりました。クフ王の父親であるスネフェル王の造らせた赤ピラミッドからは脳を除去した頭骨が発見されており、母親のヘテプヘレスの墓からは初めて臓器を納めるカノプスの容器が発見されています。

✦カノプス壺と蓋 末期王朝時代・第26王朝、前664〜前525年またはそれ以降 出土地不詳 石灰岩

伝統的なミイラ作りでは、最も重要とされる4つの臓器を防腐処理し、カノプス壺に入れた。壺の蓋は4柱の神の頭部をかたどっており、それぞれの臓器を守る役割を持った。

河江Point! 「カノプス壺」という名称は、古代エジプトの港町カノプスに由来しています。

⇑左から順に、1.ジャッカル 2.ハヤブサ 3.人間 4.ヒヒをかたどったもの、とのこと。キャプションによると、1.の容器に胃、2.の容器に腸、 3.の容器に肝臓、4.の容器に肺がそれぞれ入れられたようです。以前視聴したTV番組で、心臓は体内に残すのが通例なのに、ツタンカーメン王のミイラに心臓がなかったことから、再生を望まない勢力の可能性、更には謀殺された可能性まで…。

✦〈家の女主人〉ウェレトワハセトの棺と内部のカルトナージュ 新王国時代・第19王朝、前1292〜前1190年頃 デイル・エル=メディーナ(推定) 木、彩色、カルトナージュ

ウェレトワハセトが生前着ていた衣服をまとった姿の棺である。

現代人が自らの遺影を決めるように、自らが愛用する衣服を棺のデザインに採用したのですね。お顔もご当人に寄せて造らせたかも…。

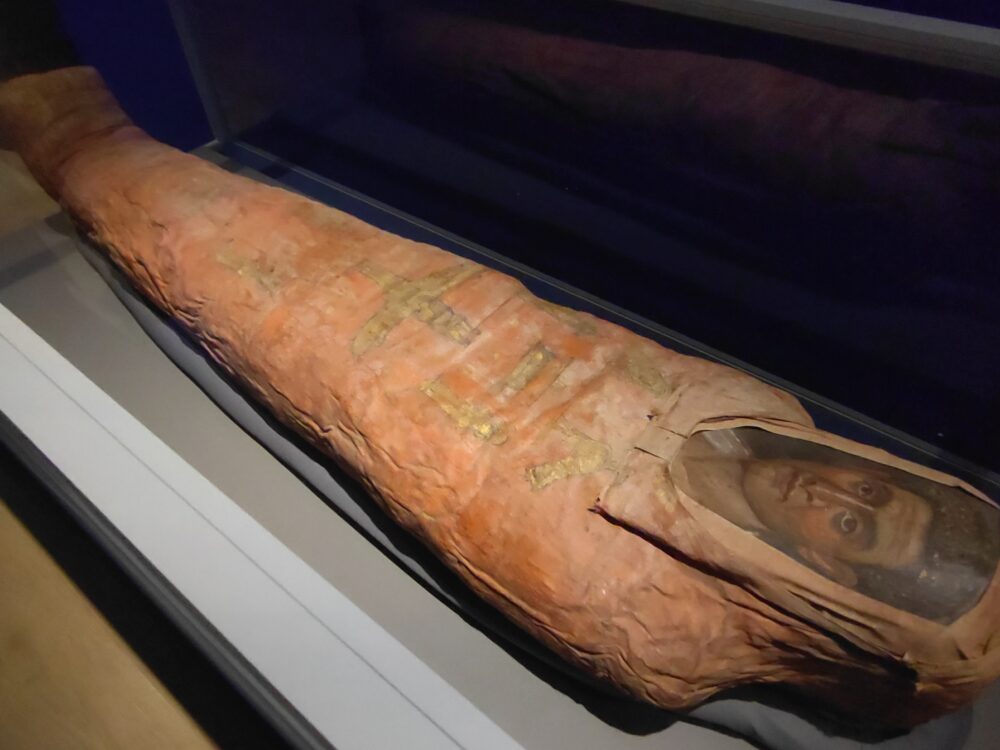

✦デメトリオスという名の男性の肖像とミイラ ローマ時代、後95〜後100年 ハワラにあるローマ時代の墓地 彩色された布、金、人間の遺体、蝋画、板

亜麻布表面の金箔の装飾には、エジプトの神々だけでなく、デメトリオスの名前と「59」という死亡時の年齢がギリシャ語で書かれている。肖像画は木製のパネルにローマ時代の技法である蝋画(蝋を混ぜた顔料を熱で溶かして描く技法)

一瞬おふざけかと思いましたが、肖像画もローマ時代に制作されたもの。目鼻立ちの整った男性の肖像画がミイラの上に嵌め込まれていました。山種美術館で過日『漆画』を鑑賞しましたが、ローマ時代は『蝋画』なる技法が確立していたのですね。それにしても、材質に「人間の遺体」が登場する作品はミイラならでは。

✦神官ホル(ホルス)のカルトナージュとミイラ 第3中間期・第25王朝後半、前760〜前558年頃 出土地:テーベ(推定) 亜麻布、顔料、ジェッソ、人間の遺体

カルトナージュとは、亜麻布やパピルスを漆喰で固めて何層にも重ねた素材で、ミイラを納めるもの。(中略) 本作には死者を守り、復活を助ける神々が大勢描かれている。

紀元前に制作されたとは思えないほど、彩色鮮やかなカルトナージュです。胸の辺りを拝見すると、人間の目・鳥の翼(でしょうか)・神々の姿等々が左右対称に表現されていました。

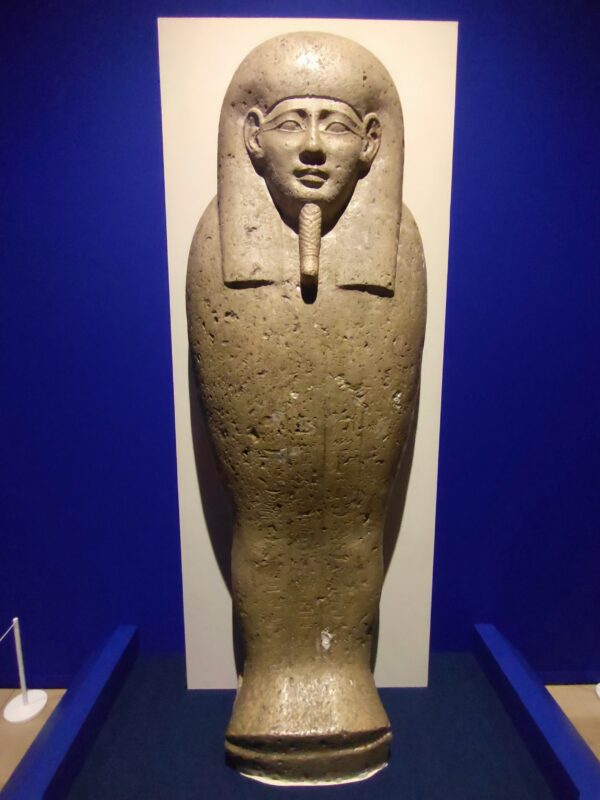

✦パディアンプウの石棺の蓋 プトレマイオス朝時代、前305〜前30年 ハルダイ(キュノポリス)付近 石灰岩

この棺の蓋の主であるパディアンプウは、ギリシャではアヌビスとして知られるアンプウ神の信仰に携わる書記で、ハトホル女神の祭祀の神官も務めていた。

立てかけた状態で拝見すると、その大きさをより体感できます。棺の蓋の主は、書記かつ神官。数千年後に実名も伝わるエリートだけあって、シンプルながら堂々たる石棺に納められたのですね。

女性が亡くなると いったん男性に? 女性のミイラでは、時に棺に描かれた姿が、男性を象徴する赤い肌だったり男性の姿をしているものがある。女性は亡くなってもそのままでは復活できないと考えられ、死後の一定期間、姿を男性に変身させようとしたためだ。

女性の姿のままでは復活できないとは男尊女卑の極致。その本質は覆らないけれども、男性に変身させればOK。当時は至極真面目に実行されたのでしょうね。やや滑稽に感じます。

古代エジプトの「終活」事情 墓の建設地探しや墓職人への依頼など、生前から「終活」を行うのは古代エジプトも共通。(中略) 王にいたっては、即位と同時に墓の建設が開始された。

以上、展示作品の一部をご紹介しました。