旧岩崎邸庭園は明治29(1896)年に岩崎彌太郎の長男で三菱第三代社長の久彌の本邸として造られました。往時は約1万5,000坪の敷地に、20棟もの建物が並んでいました。現在は3分の1の敷地となり、現存するのは洋館・撞球室・和館大広間の3棟です。―パンフより一部引用―

公共交通機関を利用する場合、行き方は数通りあります。私はJR山手線を利用。御徒町駅で下車し、正門まで10分強歩きました。パンフには「15分」と記載されていますが、もう少し駅近かも。入園料は一般400円です。

緩い上り坂を進むと、洋館が視界に入ってきます。

洋館 昭和36(1961)年 重要文化財に指定

ジョサイア・コンドルの設計により、明治29(1896)年に完成しました。17世紀の英国ジャコビアン様式の見事な装飾が随所に見られ、イギリス・ルネサンス様式やイスラム風のモティーフなどが採り入れられています。―パンフより一部引用―

洋館のエントランスで靴を脱ぎ、備え付けのトートバックに入れ、館内を持ち歩く方式です。(時節柄、素足の来館者向けに、薄い靴下の貸与もしているようですが、) 靴下を携帯しましょう。私はストッキングに靴下を重ね履きして来館しました。

順路に従って見学します。

ホール 鹿鳴館時代を彷彿とさせる1階中央のホール。天井の意匠、床の木組、暖炉のしつらえなど、随所に手の込んだデザインが施されている。各室に暖炉が設けられているが、こうした設備の有無が本格的な洋館の証のひとつとされる。(以下、割愛)

茶色の文字で表記した箇所は、館内の解説より(一部)引用しました。以下、同様に引用致します。

仮に、床を覆う華やかな絨毯を取り払ったら、重厚な内装に圧倒されそうです。

暖炉の上の鏡が、天井の意匠や階段を映しています。

花台に置く鉢を、もっと小さく、樹形の整う品種に替えた方が良いのでは。花台や鉢が転倒したら危険です。

大食堂 主に来客の際の食堂として用いられ、日常は和館の食堂が用いられました。(以下、割愛)

猛暑のピークは過ぎたものの、見学者はまばら。最前列に座り、送風機の風を受けて涼みました。旧岩崎邸について解説したビデオ(10分程)を視聴することができます。

ベランダ 南側1、2階には、コロニアル様式の大規模な二層のベランダが設けられている。1階にトスカナ式の列柱、2階にイオニア式の列柱が立っている。床には多色象嵌のビクトリアン・タイルが、一面に敷き詰められている。

ミントン (前略) 銅板彫刻師のトーマス・ミントンにより創立され、1798年よりボーンチャイナの製造をはじめる。1840年、初めてミントン社を訪れたヴィクトリア女王から賜った最初の注文により高い評価を得て、1856年には英国王室御用達となった。以来、世界の王室で愛され続ける陶磁器ブランド。(以下、割愛)

婦人客室 設計者コンドルが好んで用いたイスラム風デザインが取り入れられています。シルクの日本刺繍が施された布張りの天井になっています。

婦人客室の天井刺繍 天井を飾る華やかな花鳥文様の刺繍は、建築と共に今日までオリジナルな形で伝えられている貴重な例であり、室内装飾用刺繍としても注目に値します。(中略) 図案のモチーフは小鳥やアーカンサス葉をあしらったバラの花束と、大輪の菊花の2つですが、32面のパネルの図様表現はそれぞれ異なっています。(以下、割愛)

刺繍の施された布張りの天井は、この部屋のみ。婦人客室に相応しく、天井以外の装飾も凝っていて豪華です。

この部屋には、来客用のガラス食器を納めた食器棚が展示されています。

岩崎家のガラス食器 (前略) ワイングラスやシャンパングラスの他、デキャンタ、フィンガーボール、数種の皿など百数十点が現存していた。そのほとんどがフランス・バカラ社製と思われる。(以下、割愛)

映り込みを回避できず、見づらいですが。

サンルーム 明治後期に増築されたといわれる東側のサンルーム。(中略) 館内には暖炉、スチームがあるが、サンルームには暖房を補う役割もあった。

片側(手前)に、岩崎家の家系図および家族の集合写真を拡大したパネルが展示されています。寧子夫人・久彌氏のお母様・久彌氏が並び、その3人をお子様方が囲むように写っていらっしゃいます。気品あるご一家。寧子夫人が美しく若々しい。

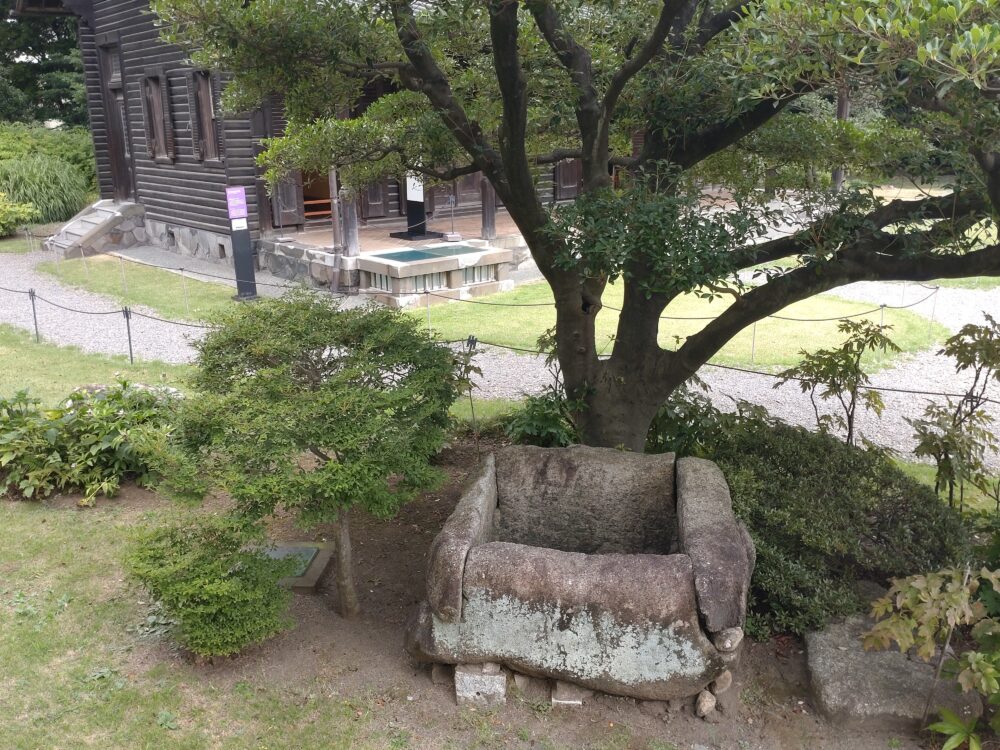

洋館と撞球室をつなぐ地下道 窓の外に見える井戸のような四角形の石組は、地下道のための通気口です。この下には洋館と撞球室(ビリヤード場)をつなぐ地下道が設けられています。通路には白い焼き付けタイルが全面に貼られ、天井には明かり取りのためのガラスがはめ込まれています。

野趣に富んだ石組です。解説を読まないことには、通気口とは気が付きません。奥の建物が撞球室(ビリヤード場)です。

書斎 当主久彌の書斎。天井の高い広い部屋には、革のソファが中央にあり、周囲の書棚には洋書が並んでいた。三菱の幹部との打ち合わせなどに日常的に使用された。

奥には、書斎に調和した木製キャビネットがあり、『大漢和辞典』他、立派な装丁の書籍がびっしり納められています。

キャビネット 第二次大戦後、本邸がGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に接収される前に熱海・陽和洞(三菱第四代社長 岩崎小彌太の熱海別邸)へ移されていたハワード&サンズ社製のキャビネット。(以下、割愛)

仮に、このキャビネットもGHQに接収されていたら、用途が変更されて、本の代わりにグラス類がびっしり納められていたかもしれません。

| 価格:40000円~ |

洋館1階各室の見学を終え、階段ホールへ。

大階段 1階ホールから2階へと続く大階段は、支柱のない構造となっている。ホールにある一対の化粧柱、華麗なアカンサス風の花模様で装飾された手摺が設けられている。また、地階へ続く階段は螺旋階段となっている。

両端の柱に加えて、装飾性に富んだ円柱4本が天井を支えています。2本の柱を組ませて一対にした形状を初めて拝見しました。

洋館地下に広がる空間 このらせん階段を下り左手に進むと、洋館の東側に位置する撞球室(ビリヤード場)へ移動するための地下道へつながっています。地下は洋館地上部分とほぼ同じ面積があり、スチームストーブの蒸気を生み出すボイラー室や調理室、倉庫、使用人用の水洗トイレなどのバックヤード機能も備えていました。

脇に、地下道の写真が掲示されています。地下道を通って撞球室へ行くことができれば、天候・時刻を気にせず、かなりの時短に繋がったかと思います。ビリヤードを楽しむ頻度がそれほど高かったのでしょうか。緊急避難経路としての役割もあったのでしょうか。

順路の掲示に従って、階段を上ります。

傾斜が緩く天井が高いため、段数は多い印象。階段や踊り場で撮影することは禁じられています。

客室 北側に面して独立した客室。正面玄関車寄せ、撞球室を望むことができる。

一通り見学してから思い返すと、凝った造りの1階客室と比較するまでもなく、2階客室の中でも一番地味な部屋でした。

婦人客室 東側客室は婦人用の寝室。この部屋の装飾もまたイスラム風のデザインになっています。ベランダ側の客室と扉で連結されています。

円弧を描くように設けられた窓がお洒落です。柔らかな陽射しを受けて目覚める快適な寝室だったことでしょう。夫人同伴でご宿泊されたお客様に提供されたのでしょうか。

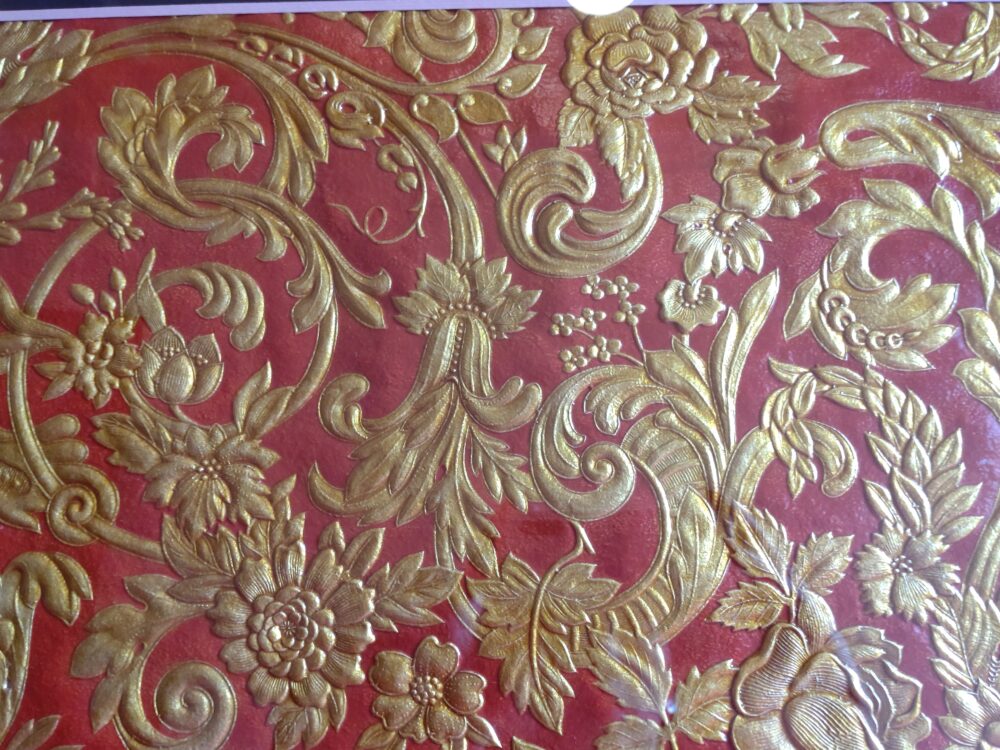

客室 東側の隣室と扉で連結されたコネクティングルーム。南向きのベランダに面し、金唐紙の壁紙を用いるなど豪華な客室である。(以下、割愛)

壁全体に貼られた金唐紙の壁紙が壮観です。

ベランダに出ることはできません。1階に掲示されていた解説によれば、こちらの列柱はイオニア式でしたね。

集会室 暖炉上に花台がしつらえられるなど、来客者のための談話室の性格をもつ部屋と想像される。2階は比較的プライベートな空間であったが、家族が集まる部屋は、当時の住居にはまだなかった。(以下、割愛)

『集会室』と聞けば、相当な人数を想像しますが、『談話室』であれば、数名で利用することもままあったことでしょう。

洋館「控室」新規公開 (前略) 旧岩崎邸庭園のシンボルのひとつとなっている「金唐紙」の額装作品展示を行います。一度途絶えた製作技術をよみがえらせ、数々の文化財施設で金唐紙の復原※を手掛けた上田尚氏(国の選定保存技術保持者)の手による作品約20点を、年間を通して入れ替えながら展示いたします。(以下、割愛)

※ネット検索しました。「復元」とは意味が異なるようです。

展示されていた「金唐紙」の中から2種類ご紹介しましょう。

こんな壮麗な壁紙を貼り巡らせた客室に招かれたら、一生の栄誉ですよね。

窓越しの景観 北側に面して設けられた窓からは、樹齢400年と言われる大イチョウが大きく迫ります。(以下、割愛)

実景の大イチョウは画像より大きく、迫力があります。

トイレ 竣工当時そのままの水洗式トイレで、機構そのものは現代の方式と変わらない。便器、洗面台のボールに英国の陶器メーカー「ドルトン」社名と同社工場のひとつ「ペーズリー&パリ」工場名がある。(以下、割愛)

簡素な小便器に驚きました。手を洗う目的に特化した洗面台も、意外なほど質素です。

洋館学習室 この部屋は書生部屋または学習室と呼ばれた部屋です。岩崎久彌夫人 寧子は、華族女学校を優等で卒業し、卒業式で昭憲皇太后(明治天皇の皇后)の前で答辞を読んだ才媛でした。寧子夫人が華族女学校在籍の頃、津田梅子が華族女学校で教鞭を取っていたことから、二人は教師と教え子の関係で、その縁で、梅子を家庭教師として岩崎家に迎えられたものと考えられています。(以下、割愛)

長い廊下を経て和館へ。

和館大広間 昭和44(1969)年 重要文化財に指定

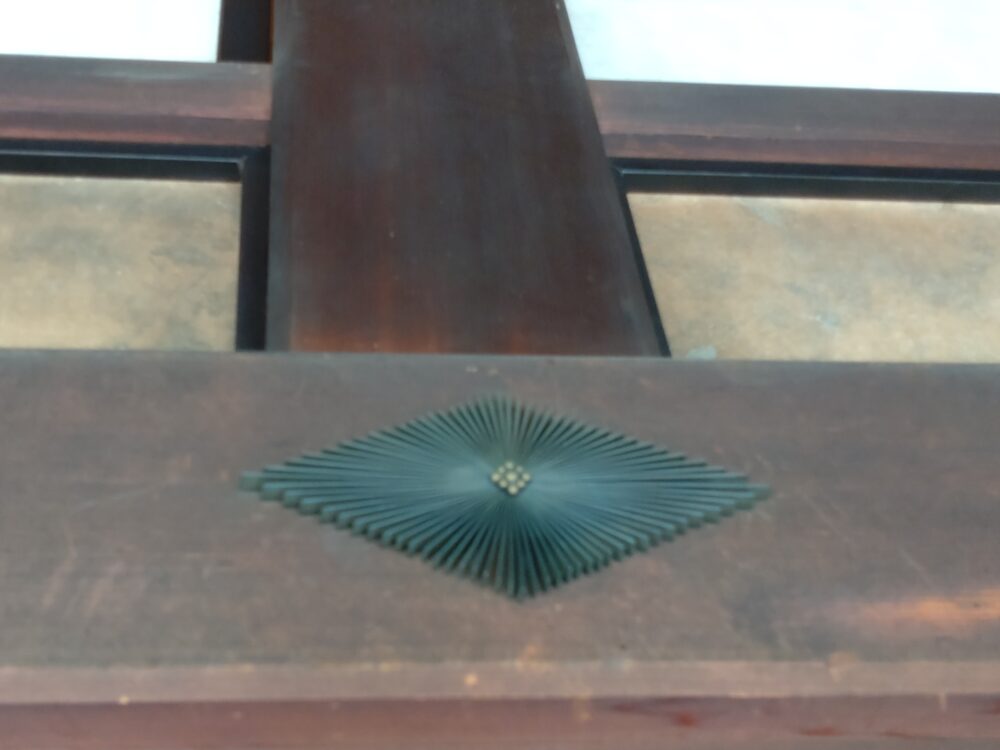

和館内部と橋本雅邦 (前略) 現存する和館は、書院造りを基調とした広間、次之間、三之間、待合室の4室からなります。主に岩崎家の冠婚葬祭に使用されました。床柱、鴨居、長押、欄間、天井板など部材には、檜や杉の大木が使用されています。また、和館建具の意匠として、岩崎家の家紋である「重ね三階菱」を基調にした装飾が随所に配されています。

床の間の壁絵、襖絵、板絵には、春から冬までの四季折々の景観が描かれています。その障壁画のほとんどは、明治期日本画壇の巨匠、橋本雅邦に岩崎久彌(三菱三代社長)が制作を依頼したと伝えられています。

錺金具 建具ばかりでなく、襖の引手や長押の釘隠しにも菱形が見られるなど、錺金具にまでこだわりが見られます。

金泥や銀泥を用いて描かれた障壁画には、随所に雅邦らしい筆致を見ることができます。狩野派の伝統的な画法の上に遠近や明暗など、西洋の合理的な空間処理を用いたといわれるように、穏やかながらも新鮮な空間構成が漂っています。床の間の絵に描かれた「富士山に波」の図は、こうした画風をよく表しています。(以下、割愛)

『山』以外のモティーフは殆ど判別できないほど色褪せています。

和館の見学を終え、靴を履いて屋外へ。広大な芝庭に、砂利の敷かれた園路が適宜設けられています。

撞球室へ向かいます。

撞球室(ビリヤード場) 昭和36(1961)年 重要文化財に指定

設計は洋館と同じく英国人建築家のジョサイア・コンドルで完成は1897(明治30)年以降とされる。日本には珍しいスイスの山小屋風の木造建築で、校倉造り風の壁、刻みの入った柱、軒を深く差し出した大屋根など、木造ゴシックの流れをくむ建物である。

踵を返し、芝庭を右手に見て園路を進みます。

復路は、サービスセンターを目指して園路を歩きました。砂利の敷かれた園路は、休憩コーナーのあるセンター3階に直結しています。エレベーターで下り、券売所の手前から建物を出て正門へ。

見学に要した時間は1時間強。撮影をせず、見学するだけなら、小一時間みれば良いでしょう。

正門を出て約3分。天神下交差点に店舗を構える《つる瀬本店》。以前たまたま見つけ、店頭で水ようかんを購入。とても美味しかったので、今回は入店してみました。

赤飯弁当は少食の人向き。お赤飯・すまし汁・わらび餅が美味。内装の綺麗なお店にゆったりと座り、千円以内でランチができる。次回は甘味を!!