過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

2024年9月14日より10月20日まで《寄贈品展》が開催されていました。外観はもとより内装からも、重厚な歴史的建造物であることが窺えます。

1階展示室で近代日本画・書・木彫工芸品等を、2階展示室で陶芸家/森陶岳氏の作品を鑑賞しました。展示室内の撮影は不可。印象に残った展示作品を幾つかご紹介しましょう。尚、紫色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より一部引用しました。

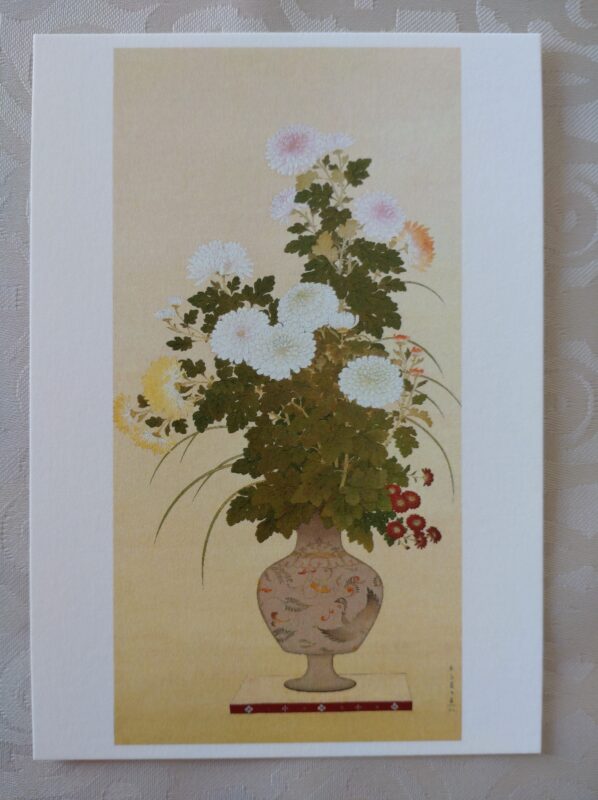

◇菊池契月 《菊》 1929年

中央建物㈱寄贈品。ローマ展出品作。高低2段の菊がダイナミックです。下段の菊にボリュームを持たせ、裾に赤い小菊・草を配しているので、収まりが良いです。生けた方のセンスも大いに貢献していると思いました。丹念に描かれた菊の葉が花をより引き立て、花弁の真ん中に薄くぼかした色の加減も絶妙。

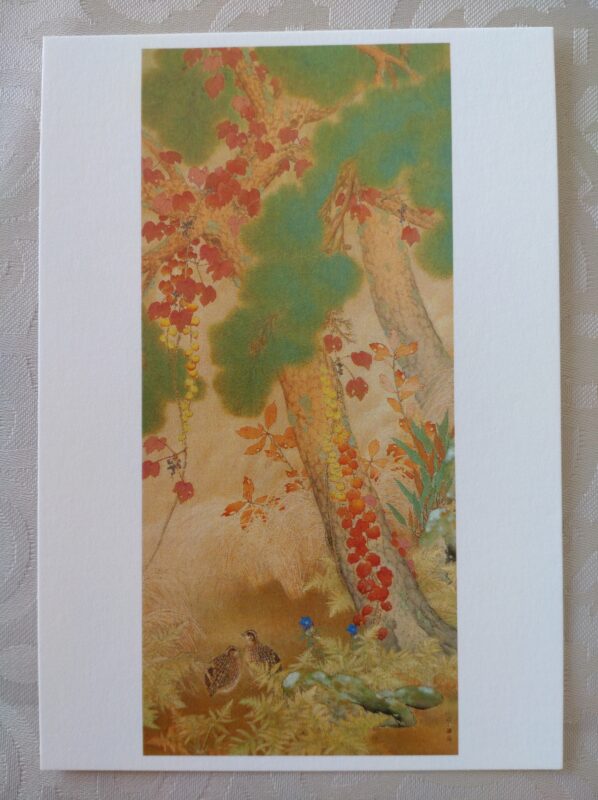

◇荒木十畝 《晩秋》 1929年

高さ4m位の掛け軸。中央建物㈱寄贈品。ローマ展出品作。本展のチラシ全面に《晩秋》(部分)がカラー刷りされていたので、一瞥しただけでそれと判りました。荒木十畝は伝統を継承しつつ、写生を基本にした新しい日本画の構築を目指す『守旧斬新主義』を掲げ、同時代に活躍した横山大観と並び称されることもあったそう。樹木に絡む紅葉したツタと、枝を伸ばす常緑の松葉とのコントラストが見どころ。2羽のウズラと可憐な桔梗が、画面のアクセントになっています。

◇伊東深水 《小雨》 1929年

高さ3m位の掛け軸。中央建物㈱寄贈品。ローマ展出品作。桜の花びらが舞い散る窓際で、三味線を爪弾く芸者の姿が描かれています。露出している顔・うなじ・手首・指が透き通るように白く、妙齢の女性であることが窺えました。伊東深水といい鏑木清方といい、男性画家の描く女性は、匂い立つような色気を身に纏っています。

◇佐々木尚文 《放生司》 1929年

中央建物㈱寄贈品。ローマ展、第10回帝展出品作。放生司とは奈良時代、狩猟を取りしきった官職とのこと。オレンジ色の官服を着た放生司が左腕に鷹を止まらせ、すっくと立っている構図。放生司の精悍な顔立ちに惹きつけられました。人物の描写は見事なのに、傍らの鷹の表情に猛々しさが感じられず、やや物足りない気も。

◇大智勝観《梅雨あけ》 1929年

中央建物㈱寄贈品。ローマ展、第16回再興院展出品作。勝観は日本美術院の再興に参加し、後に経営に加わったとのこと。左右が一対になった額装作品は初見でした。それぞれ中央に縦の継ぎ目があり、何故、継ぎ目があるのか疑問に感じました。受付で貰ったパンフを拝見して合点。そこに掲載されているローマ展の展示写真では、設えた床の間に屏風として展示されているではありませんか! ならば屏風のまま保存して貰いたかったです。

近代絵画から5点の作品をご紹介しました。(意図して選んだ訳ではありませんが、)何れもローマ展(1930年)に出品された作品です。

2階へ。陶磁器の鑑賞眼は持ち合わせていませんが、ご参考まで3点ご紹介したいと思います。

◇森陶岳 《緑釉割山椒鉢》 1997年

伊東和子氏寄贈品。5枚組の鉢。あまり見掛けない発色(深緑色)で、造形も斬新でした。

◇森陶岳 《備前貝皿》 1975〜76年

伊東和子氏寄贈品。6枚組の丸皿。貝殻のように波打つ縁の造形に面白みがありました。

◇森陶岳 《備前半月台鉢》 1986年

伊東和子氏寄贈品。半月形の大皿を見掛ける機会は滅多になく、この造形だけでも目を引きました。淡い色の満月。近景には横に伸びる枝が重なり、秋の趣を感じる作品です。この皿には脚部があり、屈んで横から覗くと、両側に丸い突起(各4つ)が皿を浮かせていることが見て取れました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

一階展示室には木彫工芸家/木内半古・省古の木彫工芸品も展示されていました。木彫工芸品については分からないので割愛しました。

| 価格:16000円 |