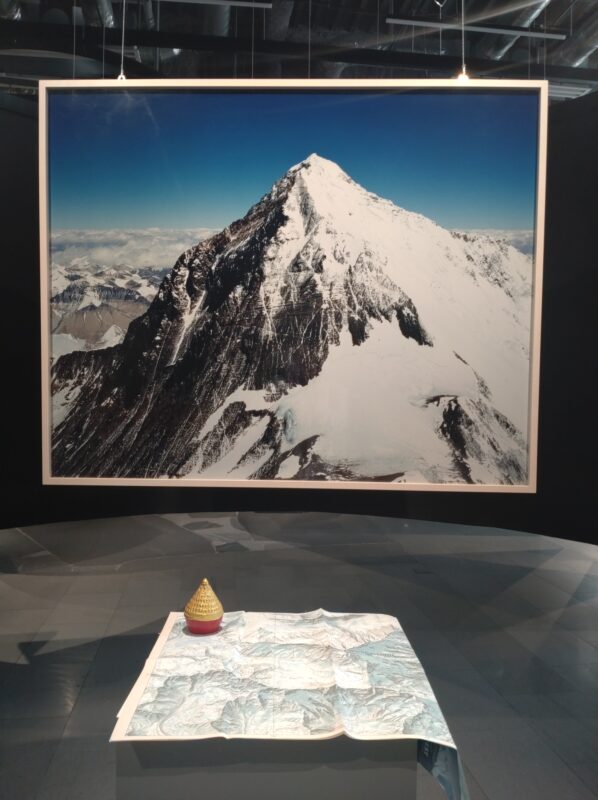

冒頭の写真は Gasherbrum Ⅱ(2019年7月25日 登頂)

過去の展覧会になります。

ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE)主催。タイトルは《With the Whole Earth Below》。2025年3月22日から4月20日まで開催されていました。

広々としたホールがそのまま展示室。実に贅沢な空間でした。石川直樹さんのコメントを記載したパネルが掲示されていたので一部を引用します。

ヒマラヤでの23年間 (前略) ぼくが初めてヒマラヤの頂に立ったのは、2001年5月のことだった。そのとき自分は23歳で、北のチベット側から世界最高峰エベレストに登頂した。2011年に南のネパール側から2度目となるエベレスト登頂を果たし、2012年にマナスル、2013年にローツェ、2014年にマカルーに登頂した。(中略) 14座※すべてに登って写真を撮ろう、という思いが頭をもたげてきたのは2022年半ば頃からだった。それまでは、自分より年上のシェルパと一緒に登ってきたのだが、2019年に30歳代の年下のシェルパたちと知り合い、彼らが纏う自由闊達な雰囲気に目を見開かされた。(中略) 彼らがヒマラヤの高峰登山の新しい流れを生み出す現場にたまたま居合わせ、並走していた自分は、彼らが新しい時代を切り拓く様子を間近で記録していきたいと考えるようになった。(以下、割愛)

※14座をネット検索しました。プロ登山家の方の公式サイトのリンクを貼っておきます⇓ 美しいサイトです。

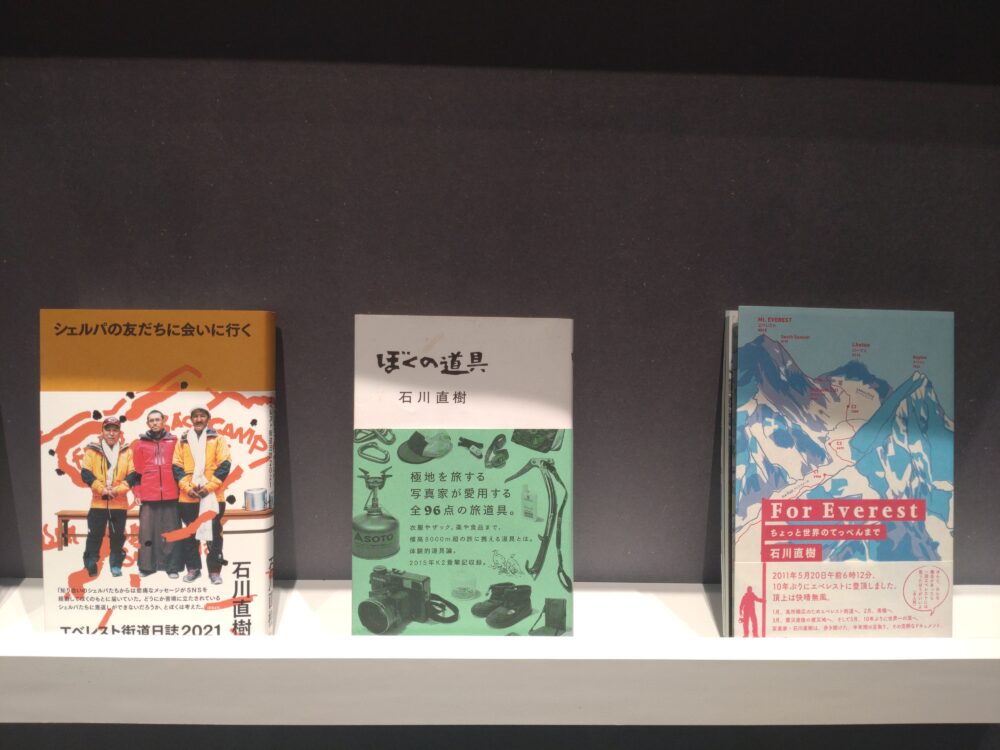

(当ブログでは割愛しましたが、)冒頭を読んで、石川さんの文章だ…と懐かしくなりました。お名前を知ったのは『最後の冒険家』(2008年)を拝読した時。その後も『全ての装備を知恵に置き換えること』『極北へ』等、何冊か購読しました。簡潔で美しい日本語を操る写真家、という印象は変わっていません。

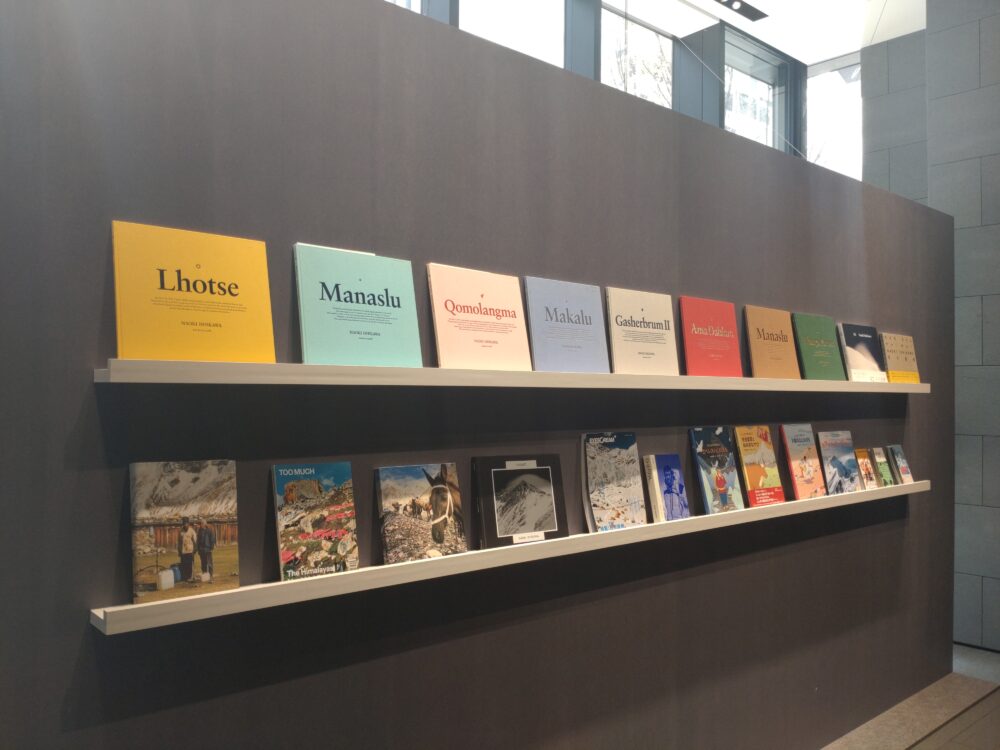

一読してみたい欲求が頭をもたげました。

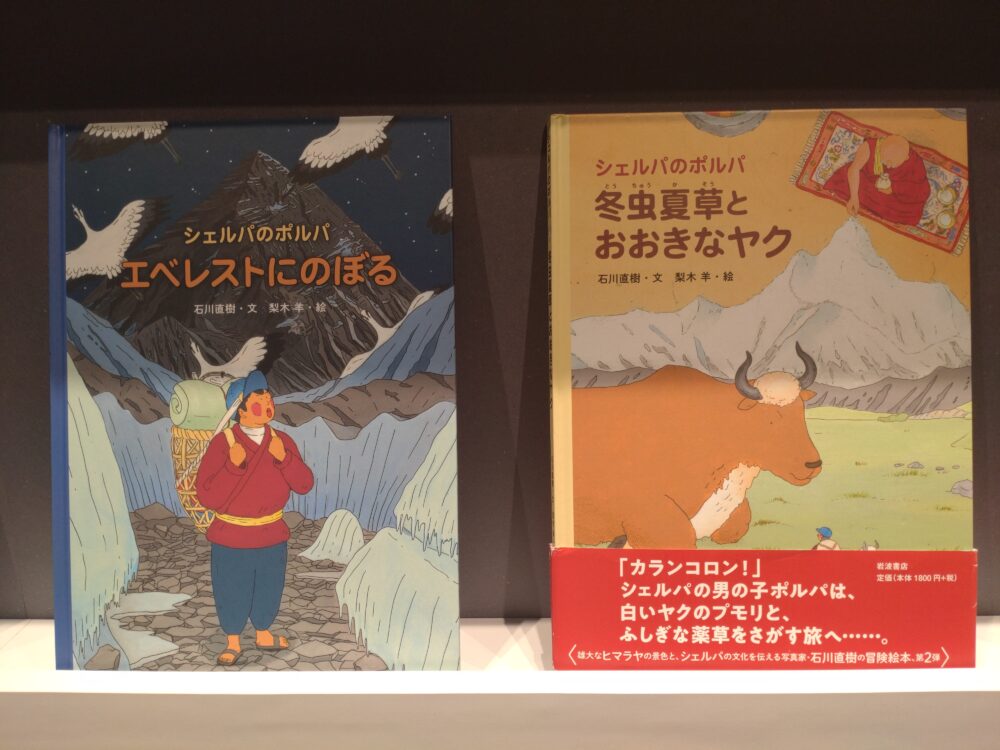

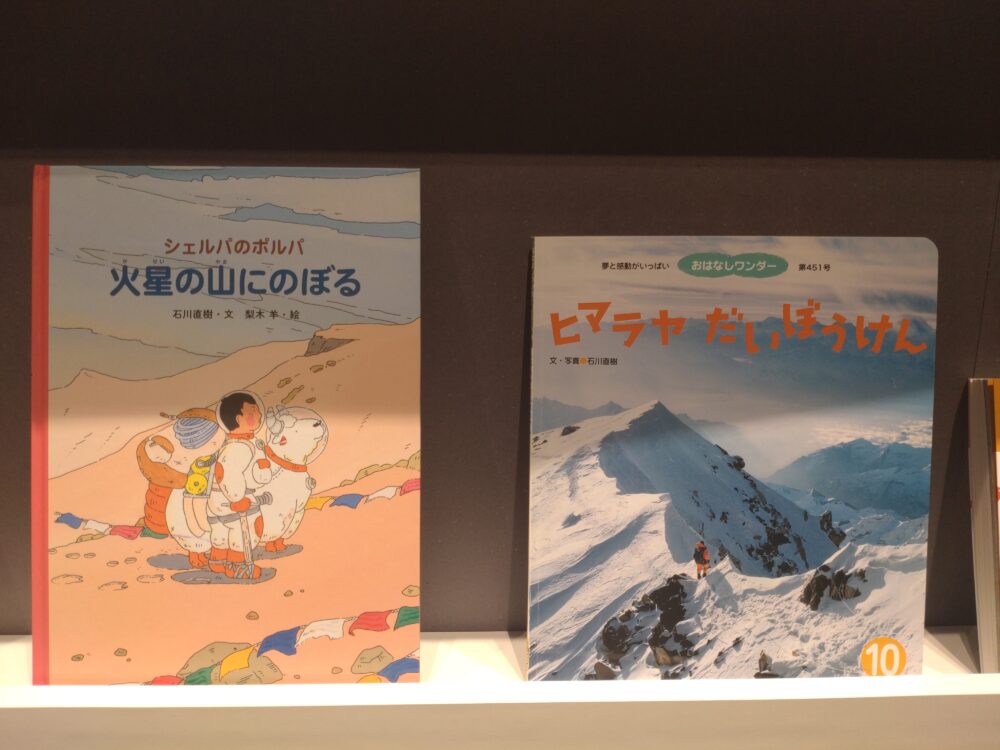

絵本も執筆されているのですね。

半円状のパーテーション両面に沿わせて、額装された作品が展示されていました。内側の作品にはタイトル並びに石川直樹さんのコメントが表記されていました。内側の作品を主にご紹介しましょう。

Everest 2001年4月23日、2021年4月20日 登頂

最初に自分のヒマラヤへの道を開いてくれたきっかけの山。チベットとネパールの両側から2回登っていて、ぼくにとってはヒマラヤの入り口のような存在である。

石川さんにとっては、最高峰エベレストがヒマラヤの入り口のような存在なのですね。多才でストイックな方です。石川さんを駆り立ててきたものは、(動画で視聴しましたが)生きているというリアルな実感?

Makalu 2014年5月25日 登頂

(前略) 他の山よりもベースキャンプの標高が高く、そこにいるだけで体力が削られる、負荷のかかる山だった。頂も非常に尖っていて、最初から最後まで遠征の過程が鮮明な記憶に残っている。

映り込みを回避するために、やや斜めから撮影しました。壮大な景観です。太陽が昇り、新たな一日を迎えた時間帯でしょうか。淡いピンク色・レモン色のグラデーションに染まる空も美しい。

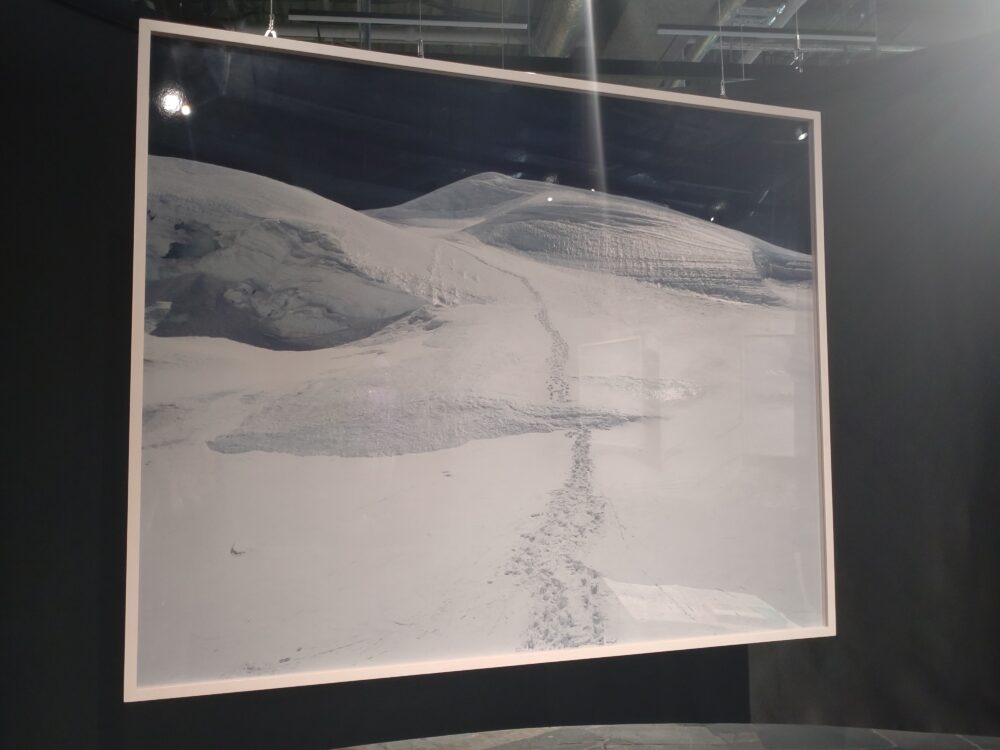

kangchenjunga 2022年5月7日 登頂

頂上を間違えてしまい、登り直すことになるという、苦い思い出のある山である。一度カトマンズに戻って態勢を整えて、再度登り、短期間で8,500m以上に2度達することになった。(以下、割愛)

カンチェンジュンガの標高は世界第3位。このシチュエーションは、ご自身が進んできたルートを振り返って撮影した一枚でしょうか。昔、東山魁夷画伯『道』を鑑賞した際、これから行く道のようでもあり、来た道のようでもあり、鑑賞者によって解釈が分かれる意味深長な画題に唸りました。

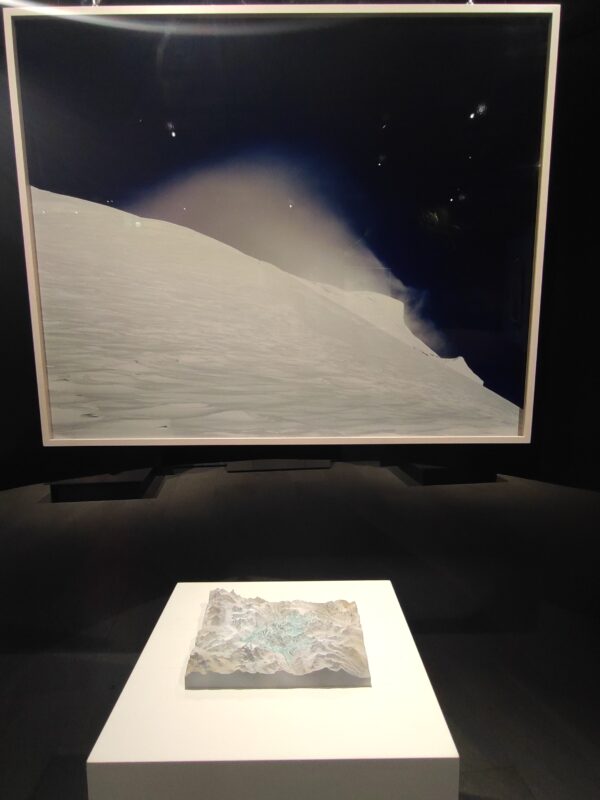

K2 2022年7月22日 登頂

(前略) バルトロ氷河を遡るベースキャンプまでの道のりも極めて長く、下見を含めたら、同じ道のりを5回以上往復している。忘れようとしても忘れられない難峰である。

標高はエベレストに次いで世界第2位。写し出された白い靄は雪煙でしょうか。地球上の景観とは信じ難いほど神秘的です。

Manaslu 2022年9月28日 登頂

2012年に一度登ったものの、本当の頂上を求めて10年後に登り直した。(中略) 本当の頂は、自分が2012年に引き返した地点からさらに奥にあり、そこを行くだけで40分ほどを費やした。この最後の行程があることで、マナスルに対するぼくのイメージは劇的に変わった。

会場入口に掲示されていたコメント後半で『真の頂上問題』に触れていたので、ここでご紹介します。

(前略)「真の頂上問題」に関して、自分の身体をもって体験しない限りはわからないと考え、2012年に一度“登頂した”と思い込んでいたマナスルに2022年秋に再度登頂したのである。このときぼくは、マナスルの真の頂上に立ち、2012年の登頂が登頂でなかったことを、身をもって知った。(以下、割愛)

40分ほどの行程を経て感得された心境の変化とは。登頂における不文律で唯一のルールは「その山の一番高いところに立つ」ことである。最後の40分が殊更しんどかったというより、腑に落ちたということですか…。

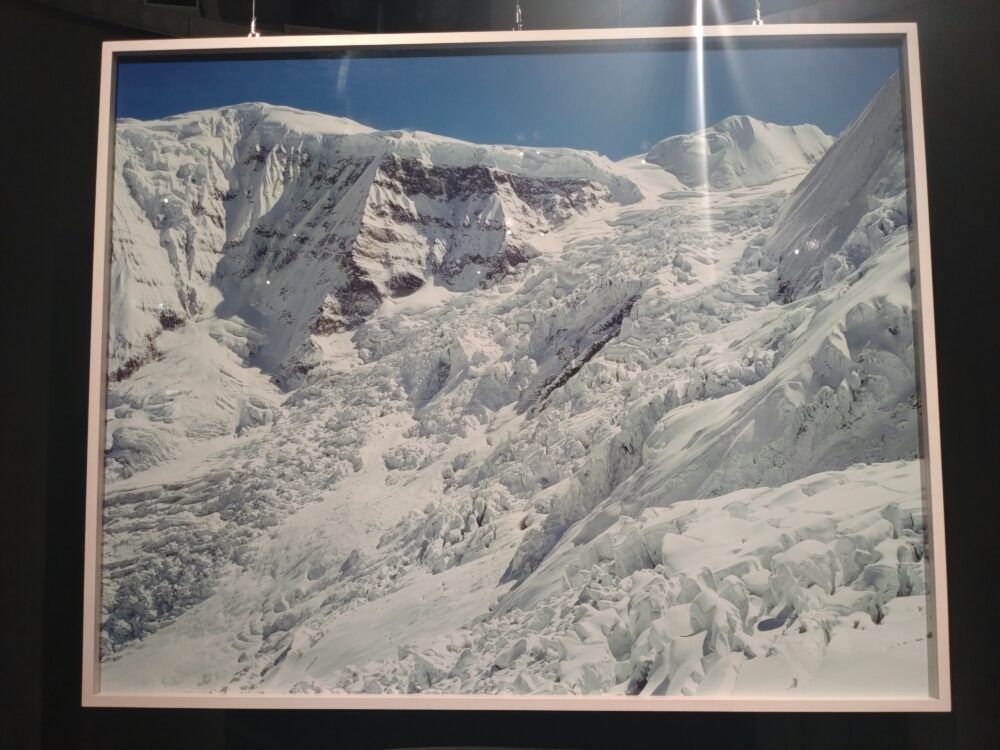

Annapurna 2023年4月15日 登頂

(前略) 信頼しているシェルパが14座の中で最も難しいと言っていたために、登る前から気負っていた。雪崩が頻発し、自分も覚悟を決めざるをえなかった。予定よりだいぶ長引いたものの、どうにか登頂できたことは奇跡に近いと思っている。

雪崩が頻発する山では、雪崩に遭うか遭わないかは運次第。そんな過酷な状況下でも突き進むことのできるタフな精神力が求められるのですね。

| 価格:60000円 |

石川直樹さんが遠征時に着用していた「ザ・ノース・フェイス」のウェアも展示されていました。

Himalayan Suit

このダウンスーツで10座の8,000m峰に登頂しました。穴が開く度に日本で修繕してもらい、今も現役です。自分にとっては命を守ってくれた大切な装備です。

なるほど、継ぎ当てが散見されます。この一着のウェアが10座もの登頂を支えたとは驚きです。験担ぎもあるかもしれませんが、機能性・耐久性共に申し分ないということですよね。

奥に展示されていた装備品も撮影しました。

内側は、擦れ・汚れ等で劣化していました。

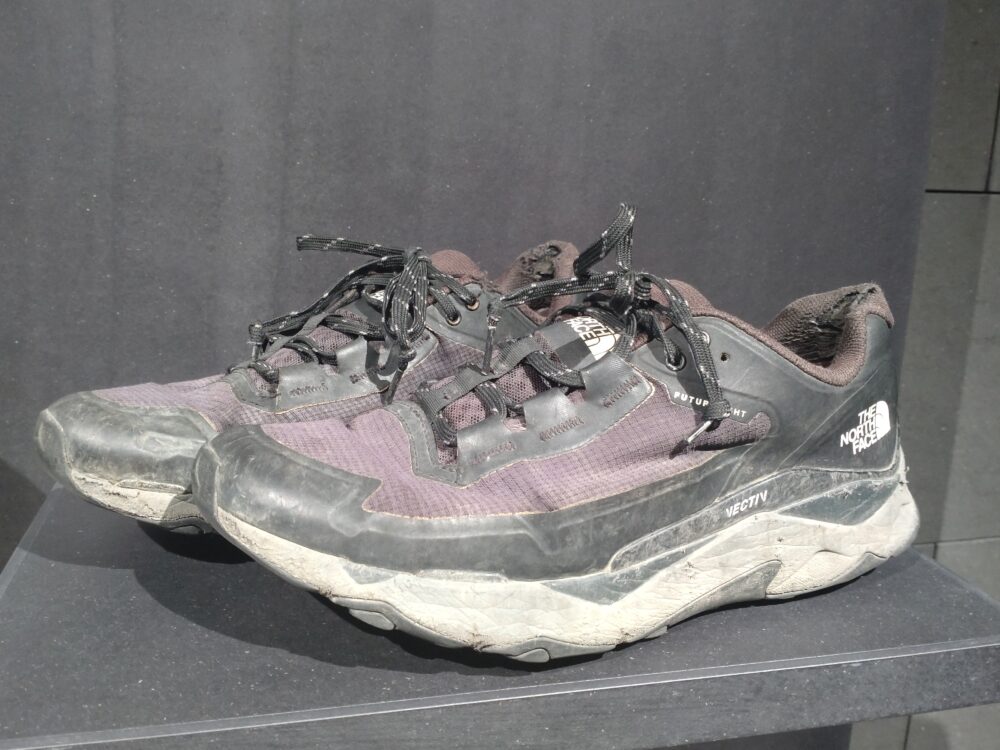

グローブほどではありませんが、シューズも相当くたびれています。

ホール奥で動画が上映されていました。ベースキャンプや登頂に至る道程が、自撮り映像(かな?)と共に映し出され、リアルな追体験をすることができました。20分ほどだったかと思いますが、いつしか惹き込まれて全部視聴しました。