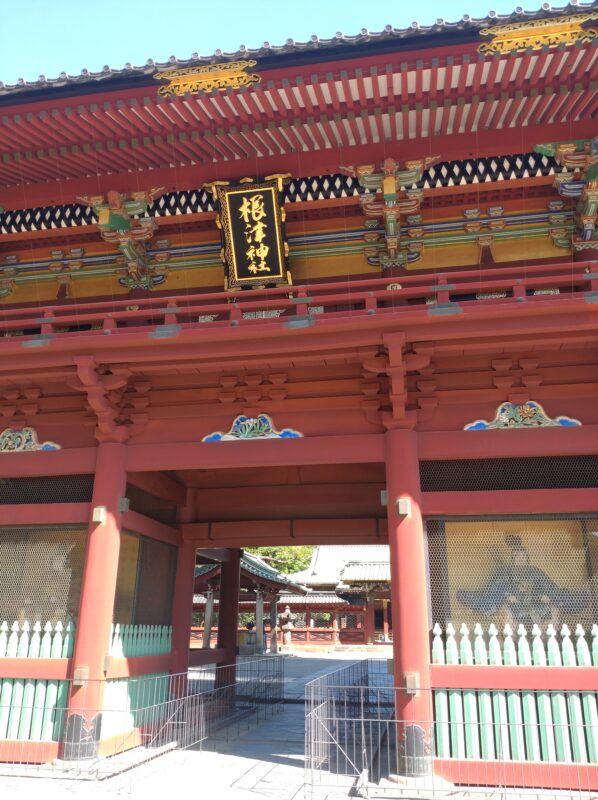

冒頭の写真は、重要文化財に指定されている《楼門》。

敷地の南《表参道口》から根津神社をお詣りしましょう。

のぼりには『夏詣』。《西口》付近にあった看板の文言をここでご紹介しましょう。夏詣とは夏越しの大祓を経て、過ぎし半年の無事を感謝し、来る半年を清々しい気持ちで過ごせるよう一年の半分の節目としてお詣りすることです。

7月初旬にお詣りすれば理に適うのですね。私がお詣りした日は8月15日。猛暑という点ではまさしく夏詣。

⇓《心橋》を渡り、《楼門》越しに《唐門》を望みます。

《楼門》は堅牢かつ壮麗ですね。

⇓こちらが正面でも良いのでは、と思うほど美しい外観です。

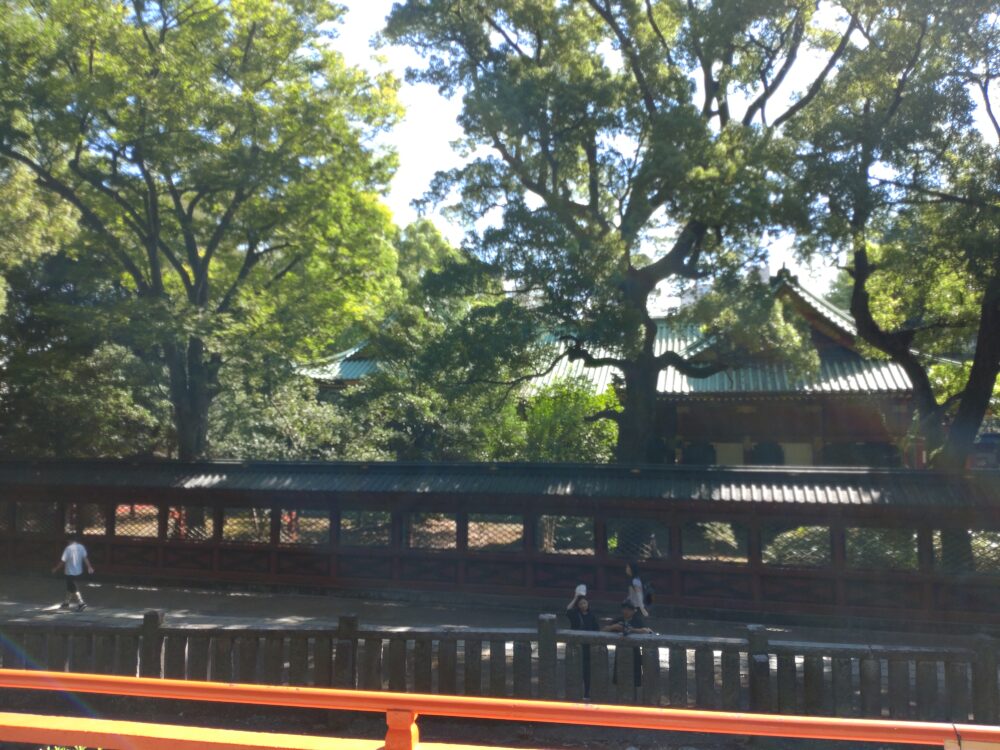

⇓《楼門》を潜ると、右手に《舞殿》。奥はイチョウの大木。

《唐門》の先は撮影禁止区域になっています。《唐門》の手前を左へ廻り込んで、《透塀》越しに《拝殿》を撮影。

抱えていた懸念が一つ去ったのでお詣りしました。折しも終戦記念日。私の前に参拝された男性は3、4分間手を合わせていらっしゃいました。

《拝殿》の奥にある《幣殿》《本殿》も重要文化財とのこと。

⇓《透塀》にある《西門》も重要文化財であることを後から知りました。残念ながら画像はありません。

| 価格:13000円~ |

《楼門》のあたりまで引き返します。鯉の泳ぐ堀を挟んで、敷地の西側は《つつじ苑》と名付けられた丘。勾配が大きいので、つつじの開花期は壮観でしょうね。

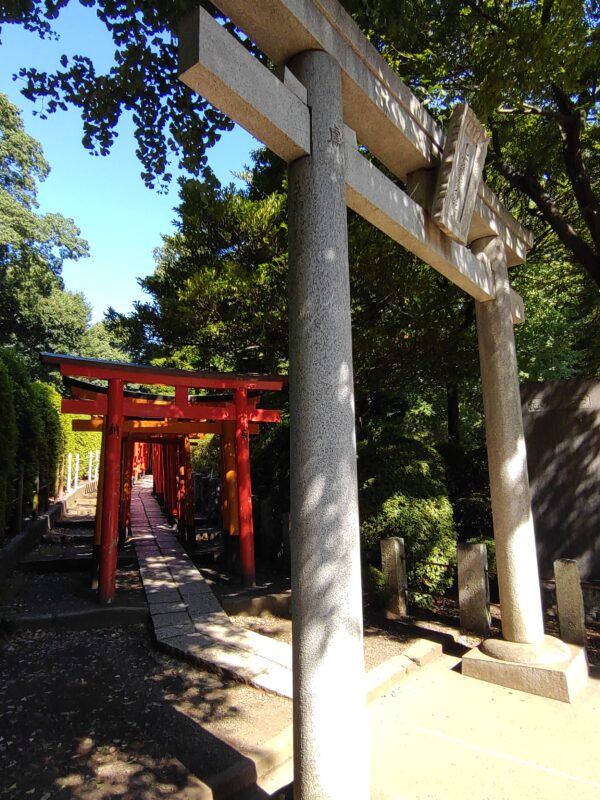

⇓実際のところ何十本あるのか分かりませんが、《千本鳥居》と名付けられた参道を歩いてみます。

以下ダークグレーの文字で表記した箇所は、掲げられていた解説から(一部)引用しました。

徳川家宣 胞衣塚 昭和49年文京区指定有形民俗文化財

六代将軍 家宣の胞衣を埋めたところと伝えられ、十数箇の割り石が雑然と積み重ねてある。この根津神社の境内は、もと五代将軍綱吉の兄 綱重(家光の第二子)の山手屋敷(別邸)で、綱重の長子家宣は寛文2年(1662)4月25日ここで生まれた。胞衣とは、胎児を包んだ膜と胎盤をいう。われわれの祖先が、胞衣を大切に扱ったことは、各地の民間伝承にある。(中略) この胞衣は誕生の敷地内に納められた。徳川家の他のものとくらべ、形式が素朴であるなど、将軍の胞衣塚ながら庶民の民俗の理解の上で貴重なものである。(以下、割愛)

乙女稲荷神社 祭神 倉稲魂命

宝永三年(1706)根津神社がこの地に遷座した後、「つつじが岡」の中腹に穿たれた洞に祀られた社で、古記録には「穴稲荷」とある。霊験あらたかと崇敬者多く、参道には鳥居の献納が絶えない。現在の社殿は昭和31年に奉建されたものである。

⇓後方にある見晴らし台から撮影。

⇓逆に、下の道から《乙女稲荷神社》を撮影してみましょう。

⇓多くの樹木が豊かな自然を形成しています。

塞の大神碑 この塞の大神碑は、もと通称駒込の追分にあった。(中略) この追分は、日本橋から一里で、江戸時代一里塚のあった所である。(中略) 榎が植えられていたが、明和三年(1766)に焼け、その跡に庚申塔がおかれたが、これも文政七年(1824)の火災で欠損した。その跡地に、この塞の大神碑が、明治六年(1873)建てられた。同四十三年、道路の拡幅のため、碑は根津神社に移され、現在に至っている。(中略) 塞の神は邪霊の侵入を防ぐ神であり、道行く人を災難から守る神で、みちのかみとも道祖神ともいわれる。 ―文京区教育委員会―

上り坂を進むと、その奥に駒込稲荷神社が鎮座しています。

駒込稲荷神社 祭神 伊弉諾命 伊弉冉命 倉稲魂命 級長津彦命 級長戸辺命

根津神社が千駄木村より遷座する前、この地は六代将軍の父徳川綱重公の山手屋敷であった。その屋敷の守り神として、寛文元年(1661)に祀られた古い社である。(以下割愛)

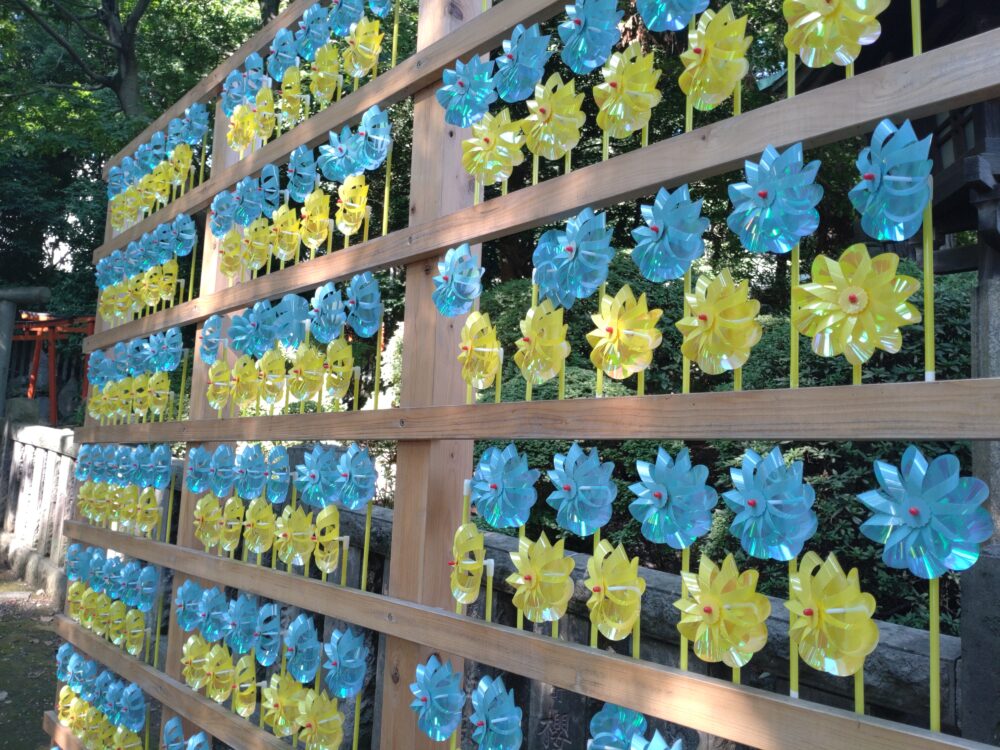

願掛けかざぐるま 奉納台

一、社殿右隣の授与所前でかざぐるまを受けます。

一、かざぐるまに3回息を吹きかけて回します。 【一回目】穢れを祓います 【二回目】新しい流れを起こします 【三回目】願いを込めます

⇓再び、下の道へ。

駒込稲荷神社の御祭神 級長津彦命・級長戸辺命は風の神様であることにちなみ かざぐるまが飾られているようです。

⇓風を受けて回る様子が涼やかです。

⇓東京メトロ千代田線/千駄木駅から向かう場合、徒歩7、8分で《北口》に着きます。

参拝と見学を併せた所要時間は小一時間です。つつじの開花期は混雑しそうですね。その時季を外せば、比較的空いているのではないでしょうか。