過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

秘蔵の浮世絵初公開!と銘打って、1月25日から3月23日まで開催されていました。前期展示作品の中から印象に残った作品をご紹介しましょう。尚、緑色の文字で表記した箇所は、パネルまたはキャプションの解説から(一部)引用しました。

第一章 歌舞伎絵の流れ

(前略) 江戸でも芝居興行が始まると、演目や配役を知らせる木版墨摺りの芝居番付が登場します。程なく墨摺りに手彩色が施された「丹絵」や「漆絵」が、次いで紅色、草色を中心に三版で表現した「紅摺絵」の手法で、役者が見得を切った姿などが表現されるようになります。そして明和2年(1765)、「錦絵」(多色摺木版画)が誕生すると、憧れのスターが色鮮やかに表現されるようになったのです。それまで形式的であった役者の容姿は似顔で描かれはじめます。また浮世絵師も鳥居派だけでなく勝川派や歌川派などが台頭し、切磋琢磨します。(以下、割愛)

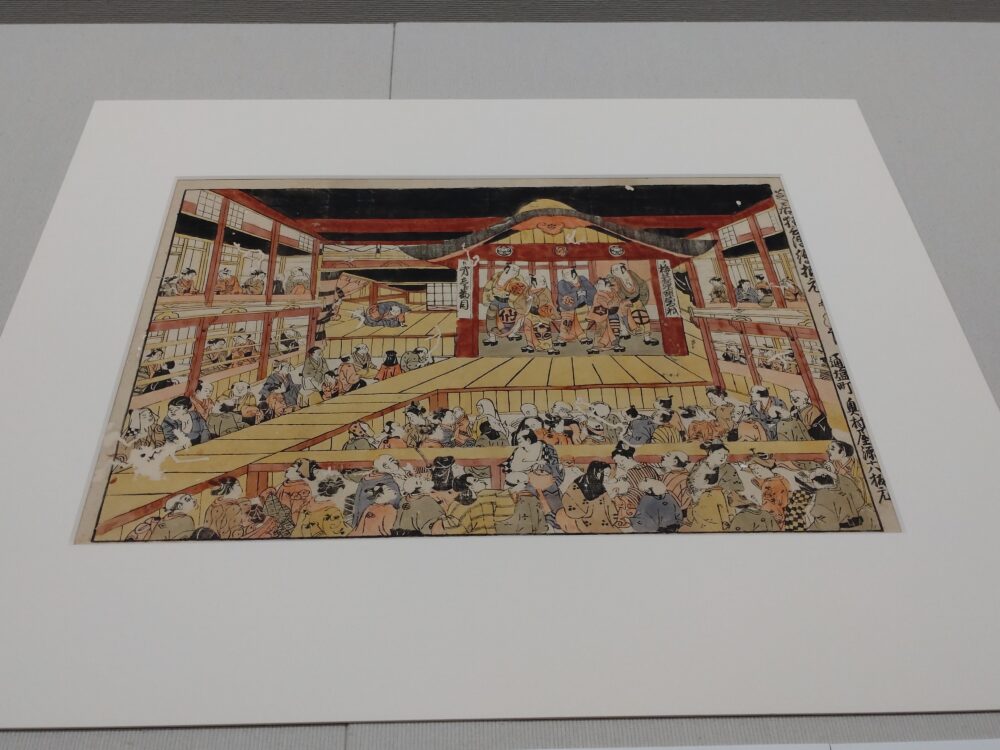

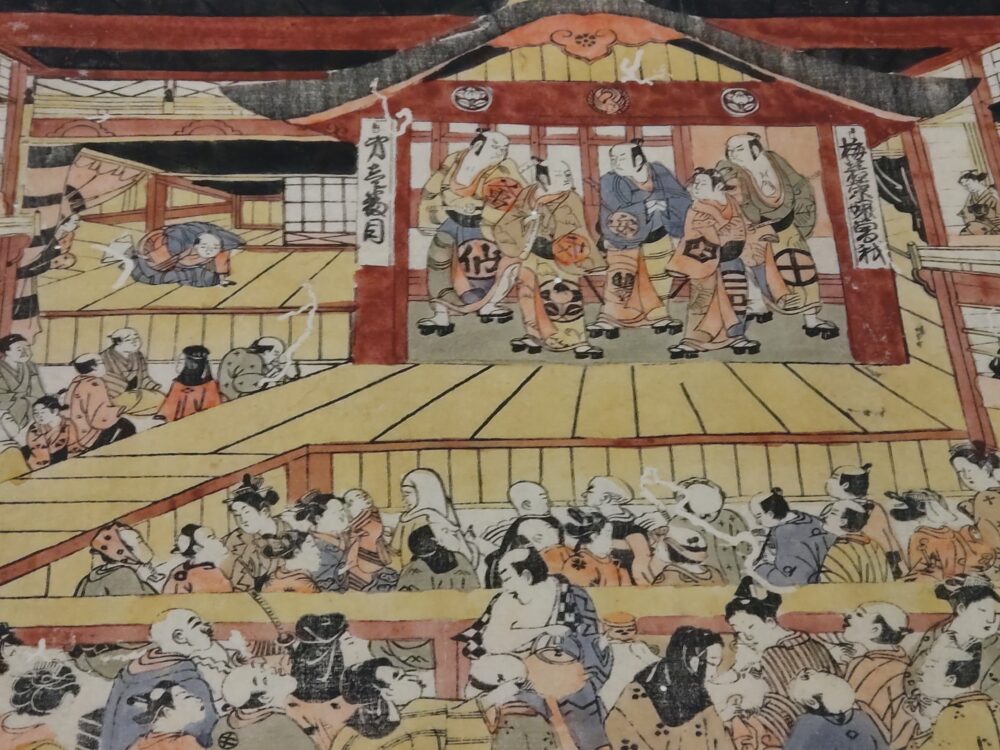

芝居狂言浮絵根元 奥村政信 版元:奥村源六 宝暦6年(1756)

「浮絵」という透視図法を用い、芝居小屋内、すなわち花道から舞台、観客席を巧みに表現する。

「浮絵」をネット検索。西洋画の透視遠近法を利用して描いた浮世絵版画とのこと。ご参考まで取り上げてみました。具体的にどんな手法か分からないまま、⇑舞台の板目に沿わせて定規を当ててみます。五人男の真ん中に立つ男に消失点が重なります。後ろの板目は遠近法を逸脱していますね。

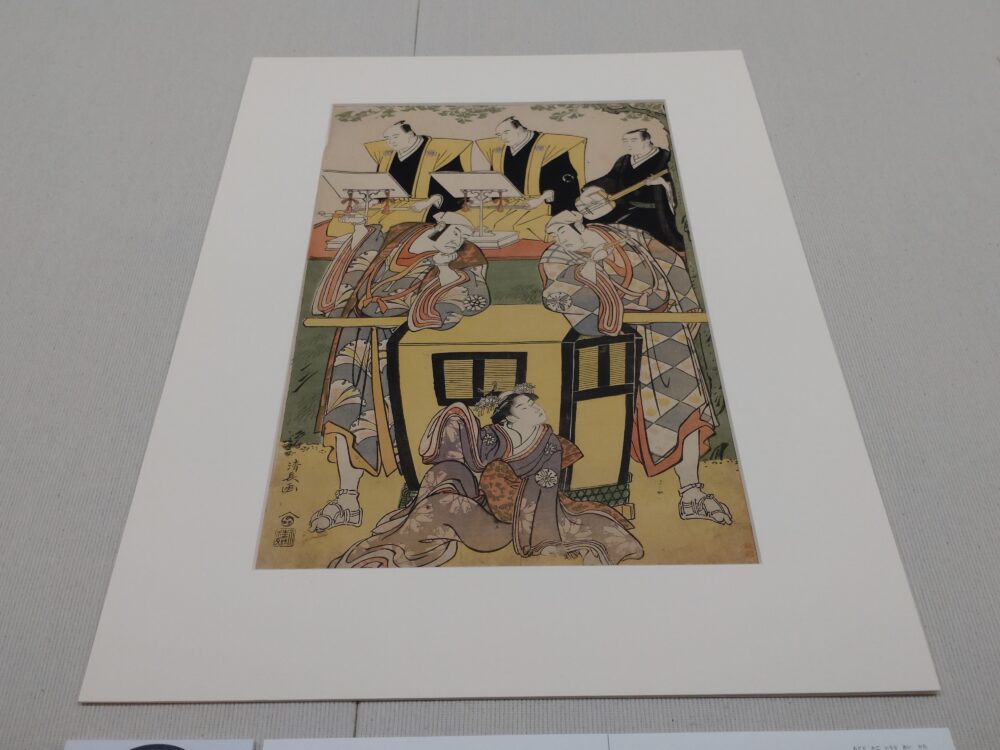

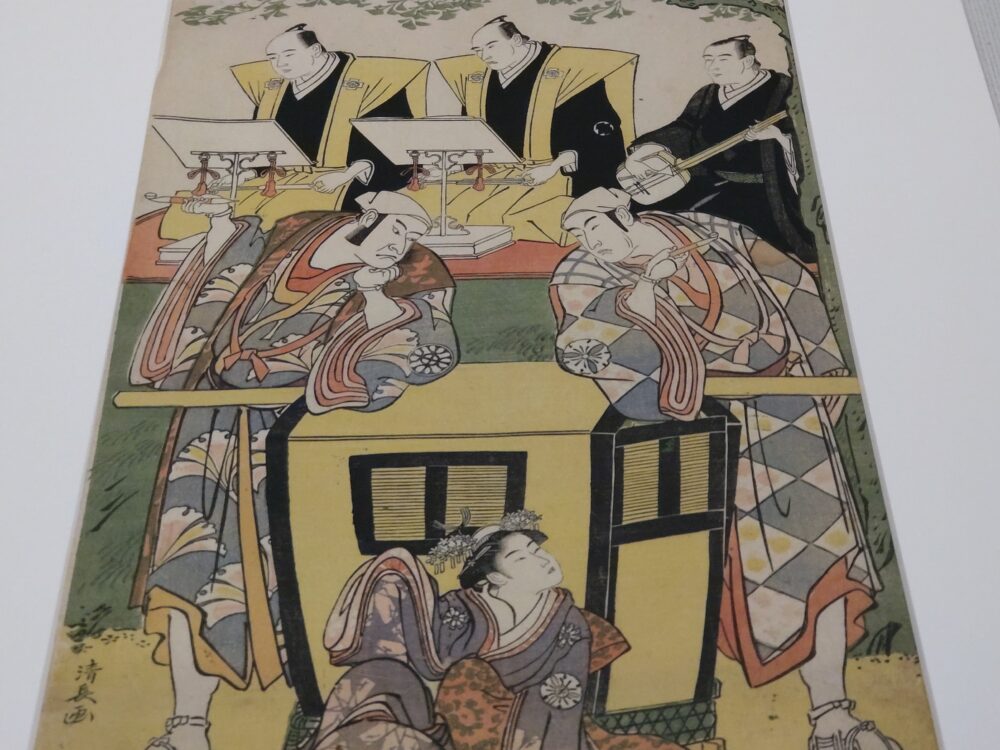

四世 松本幸四郎の東の与四郎、中村仲蔵の浪花の次郎作、松本米三郎の禿たより 鳥居清長 版元:西村屋与八 天明8年(1788)

左は初世中村仲蔵の浪花の次郎作、右は四世松本幸四郎の東の与四郎、駕籠の前には松本米三郎の禿たより。背後の常磐津の太夫たちも、役者と同じ比重で似顔で描かれる。

巧みな構図・淡い彩色に惹かれました。駕籠・(太夫たちの)羽織を芥子色に揃えて色味を抑えることで、柄物を着た主役3人を引き立てています。駕籠の黒い縁取り・(太夫たちの)黒い着物が画面を引き締めています。

第二章 珠玉の錦絵帖

本章では、岩崎彌之助の夫人・早苗が愛玩した錦絵帖より、国貞(三代豊国)、初代豊国、国芳、芳幾、二代国貞、そして国周と、歌川派の役者絵を御覧いただきます。

三世 関三十郎の素太夫妻片もい、五世尾上梅幸の妹 紅ざら、三世 沢村田之助の継子姉 懸ざら、二世 中村福助の正木左近太郎 豊原国周 版元:万屋善太郎 慶應1年(1865)4月

まま子いじめの説話の一つ「紅皿欠皿」を歌舞伎化したもの。美しい娘・欠皿を、まま母とその実子で醜い妹娘がいじめるが、結局欠皿は高貴な人と結婚し幸せになる。

キャプションに美しい娘、醜い妹娘とありますが、顔立ちのよく似た異母姉妹に見えます。欠皿は、継母のしかめっ面を見ても意に介さないようです。

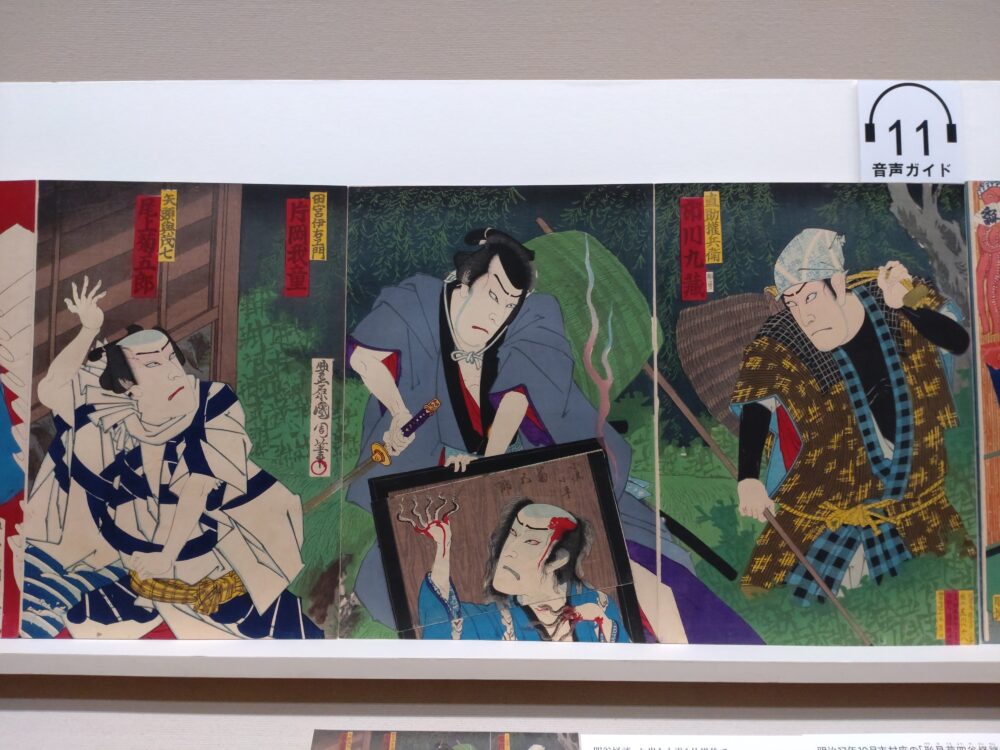

三世 市川九蔵の直助権兵衛、三世 片岡我童の田宮伊右衛門、五世 尾上菊五郎の矢頭与茂七、小仏小平・お岩の霊 豊原国周 版元:福田熊次郎 明治17年(1884)

明治17年10月市村座の「形見草四谷怪談」隠亡堀の場を描く。釣りをしていた伊右衛門の前に、五世菊五郎が一人二役で演じるお岩と小平の死体を表裏に打ち付けた戸板が流れる。舞台では戸板を裏返すと同時に早替りする「戸板返し」で一人二役を演じるが、本作も戸板の紙をめくることで舞台の仕掛を版画に応用している。

一際、目を引く作品でした。戸板を握る人物が三世片岡我童の田宮伊右衛門。お岩と小平の死体を表裏に打ち付けた戸板だなんて恐ろしい。伊右衛門の闇はもっと恐ろしい。⇓リンクを貼っておきますのでご一読下さい。田宮は民谷と表記されています。

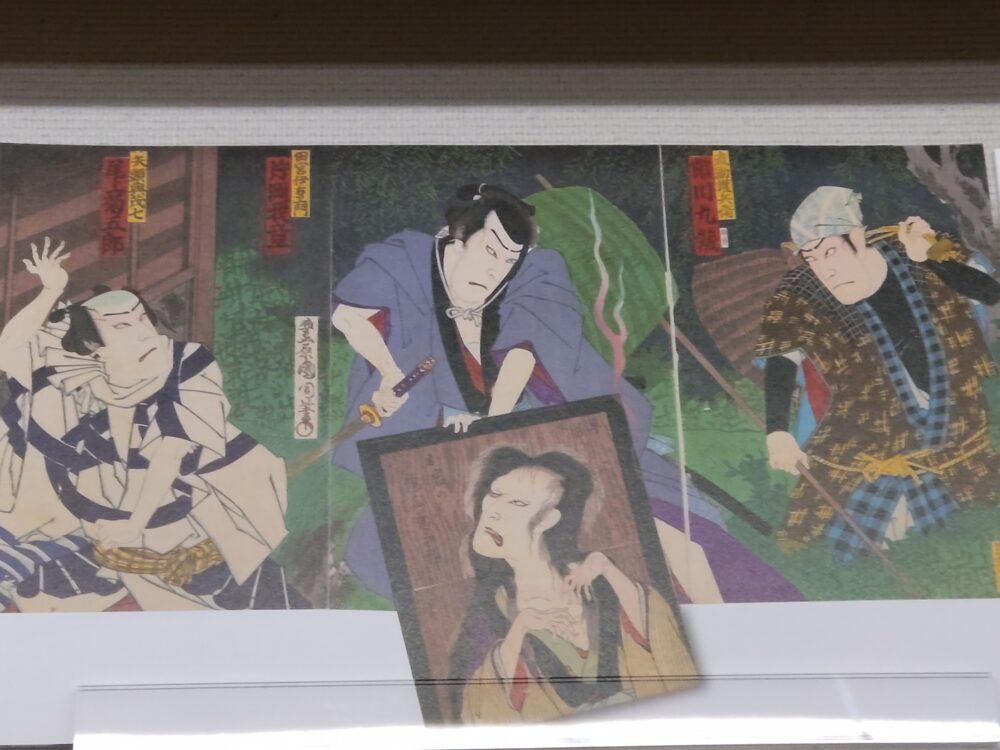

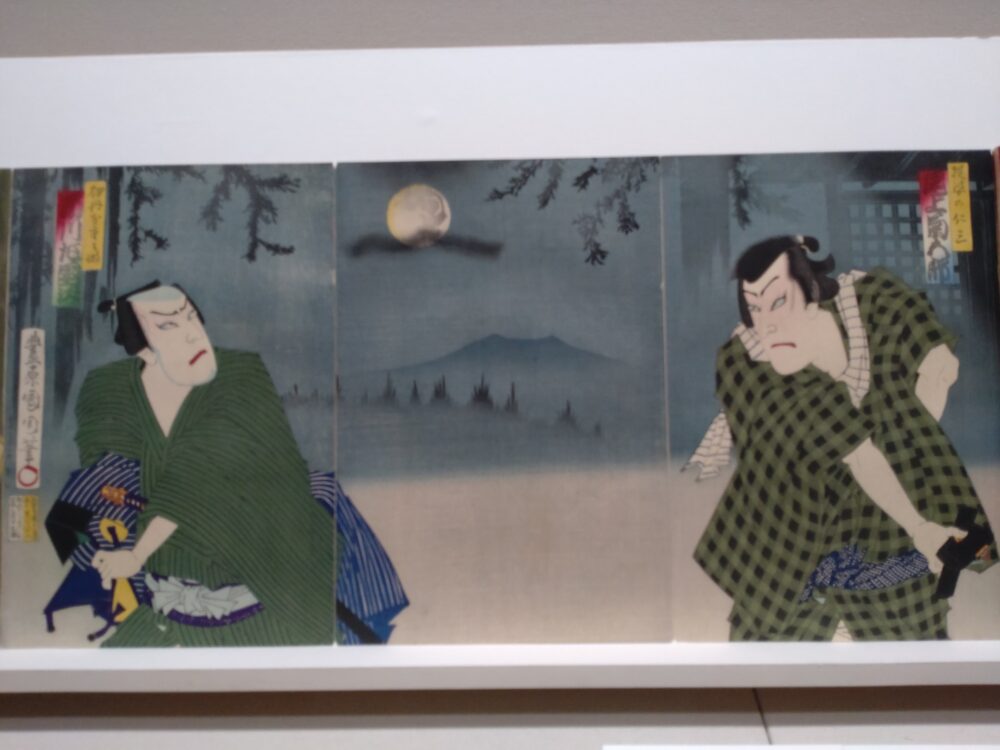

五世 尾上菊五郎の提婆の仁三、市川左団次の伊丹屋重兵衛 豊原国周 版元:倉田太助 明治16年(1883)8月

提婆の仁三と伊丹屋重兵衛の月夜の一騎打ち。仁三の手には、重兵衛が盲目の文弥を殺害した際に落とした煙草入れ。殺害現場をみられた証拠をつきつけられ、重兵衛は思わず天を仰ぐ。本図は明治16年(1883)8月、東京新富座「小夜碪宇津谷峠」に取材。

二人の間合いに緊迫感が漂います。月夜にどの程度視界が利いたのか想像できませんが、仁三を正視できない重兵衛の心の乱れが伝わってきます。果たしてこの仇討ちは成就したのでしょうか。

| 【ふるさと納税】越知産市の季節の野菜セット 年4回発送 産地直送 旬の野菜詰め合わせ 高知県産 新鮮な野菜を旬の時期にお届け 2回目以降は着日時間指定可能 冷蔵配送 こうち育ち 彩り豊かな野菜セット 価格:32000円 |

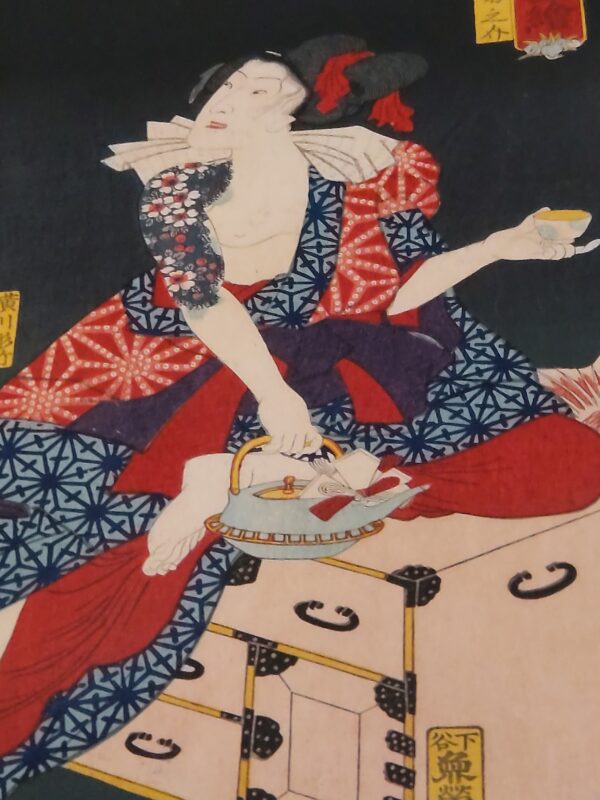

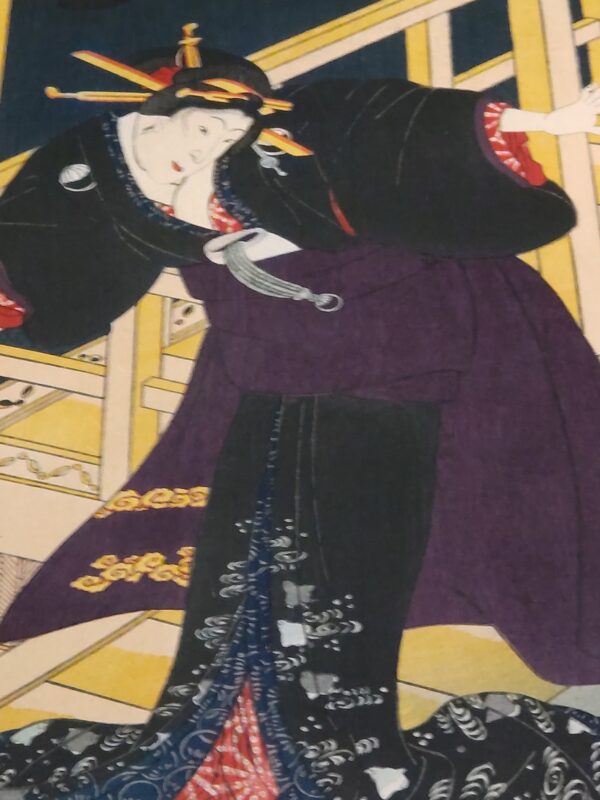

「豊国漫画図絵」三世 岩井粂三郎の弁天小僧菊之介 三代歌川豊国(国貞) 版元:魚屋栄吉 万延1年(1860)9月

「豊国漫画図絵」三世 沢村田之助の奴の小万 三代歌川豊国(国貞) 版元:魚屋栄吉 万延1年(1860)9月

「豊国漫画図絵」は自身の名を冠した気合の入った揃物。約2年で29枚刊行。版元は魚屋栄吉、彫師は頭彫の名手・横川彫竹。

版元/魚屋栄吉、彫師/頭彫の名手・横川彫竹、浮世絵師/三代歌川豊国がタッグを組んで大々的に刊行されたのですね。摺師は特定されていなかったのでしょうか。熱心なファンは29枚全て収集したことでしょう。

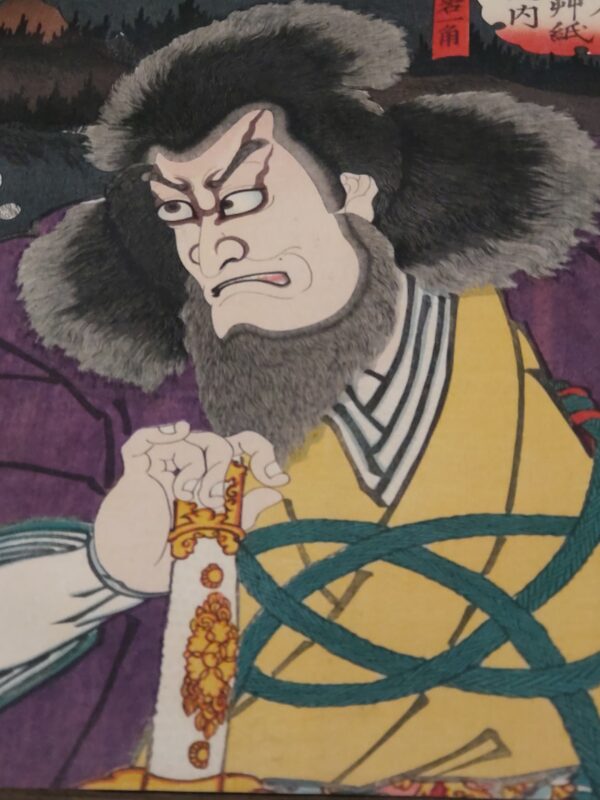

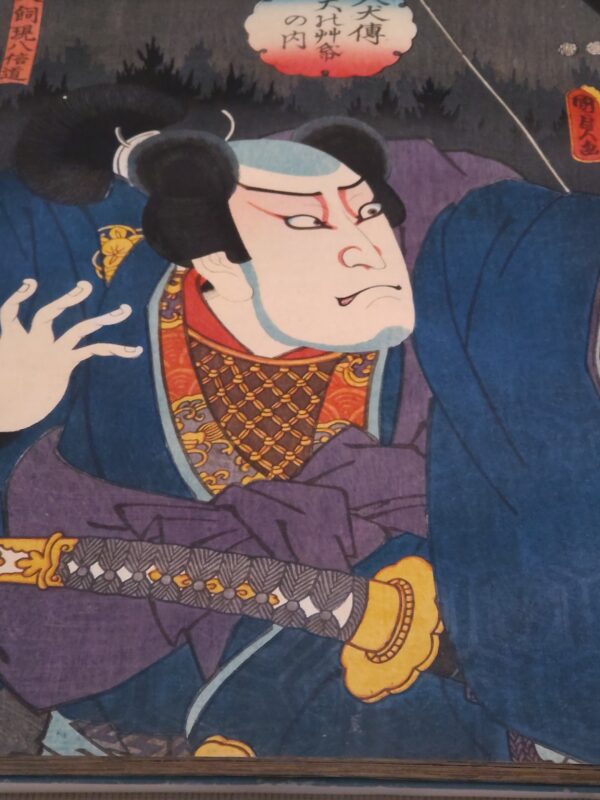

「八犬伝犬の草紙」五世 市川海老蔵(白猿)の角太郎が父 赤岩一角 二代歌川国貞 版元:蔦屋吉蔵 嘉永5年(1852)10月

「八犬伝犬の草紙」三世 嵐吉三郎の犬飼現八信道 二代歌川国貞 版元:蔦屋吉蔵 嘉永5年(1852)9月

「八犬伝犬の草紙」とは⇓サイトを拝読したところ、八犬伝の主要登場人物50人の大首絵とのこと。

第三章 明治の写楽・豊原国周

[後編]に譲ります。

第四章 歌川国貞の肉筆画帖

[後編]に譲ります。