冒頭は、ホールにセッティングされた撮影コーナー。

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

[後編]では、第三章・第四章に展示されていた作品をご紹介します。尚、紺色の文字で表記した箇所は、パネルまたはキャプションの解説から(一部)引用しました。

第三章 明治の写楽・豊原国周

(前略) 国周は左団次と五世菊五郎を贔屓にしていたそうですが、国周、菊五郎、具足屋(=福田熊次郎)のトリオで版行された錦絵は、いずれも丁寧に作られています。そしてこのトリオは国周の集大成、明治26年から翌年、わずか2年足らずで菊五郎の当たり役を百枚揃で描いた「梅幸百種」に結実するのです。

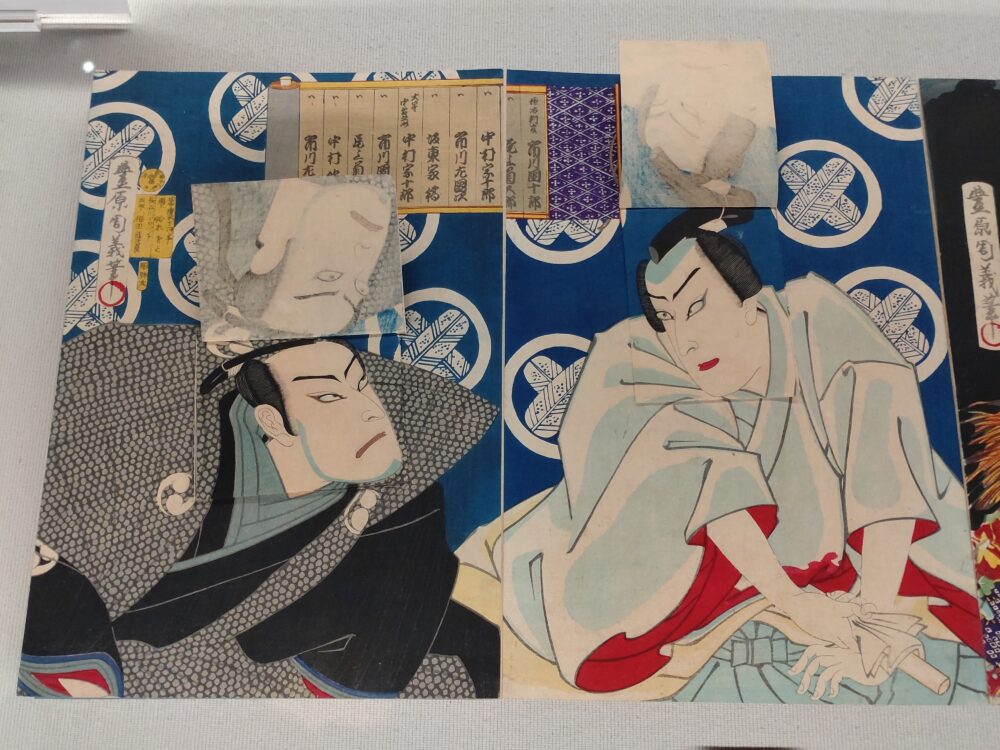

塩冶判官と大星由良之助 豊原周義 版元:福田熊次郎 明治11年(1878)11月

明治11年(1878)11−12月に新富座の「仮名手本忠臣蔵」では名優が主要な役を日替わりで演じた。本図はこれを版画で表現した子持ち絵。子持ち絵とは、顔の部分をめくれば好きな役者の組み合わせが可能な仕掛絵のこと。

役者の容姿を似顔で描くことが定着した時代ならではの仕掛けですね。めくる枚数は1枚のようなので、現代も採用されているダブル・キャスト!!

「横島田鹿子振袖浜松屋之場」九世市川団十郎の日本駄右衛門、尾上松助の浜松屋幸之助、五世尾上菊五郎の弁天小僧菊之助、市川左団次の南郷力丸 三代歌川国貞 版元:綱島亀吉 明治22年(1889)6月

明治22年6月23日、中村座「横島田鹿子振袖」に取材。婚礼衣装を見に来た良家の息女が一転して盗賊の弁天小僧菊之助だと正体を現したところ。

墨を入れた肌を露わに啖呵を切った場面のようですね。自ら名乗った理由を知りたいところ。弁天小僧を取り巻く日本駄右衛門、南郷力丸がたまたま浜松屋に居合わせたとは思えないので、彼等の役回りも知りたいところです。

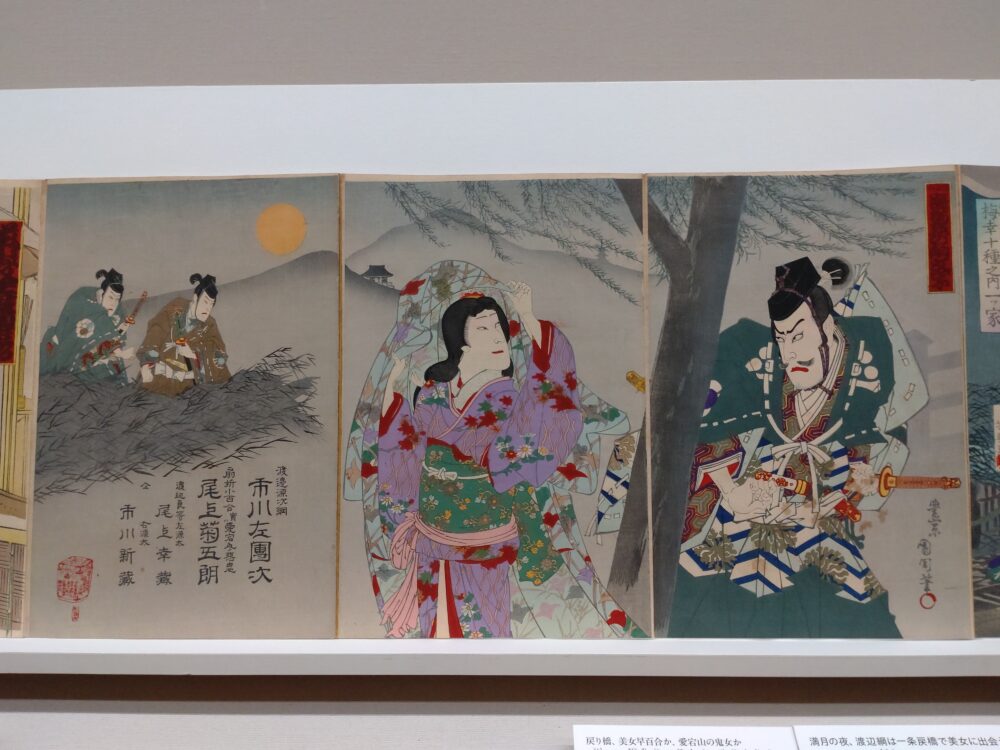

「浄瑠璃 戻橋恋の角文字」市川左団次の渡辺源次綱、五世尾上菊五郎の扇折小百合 実ハ愛宕山ノ悪鬼、尾上幸蔵の渡辺良等左源太、五世市川新蔵の右源太 豊原国周 版元:福田熊次郎 明治23年(1890)11月

満月の夜、渡辺綱は一条戻橋で美女に出会うが、その正体は愛宕山の鬼女と見破る。(中略)本作は明治23年10月28日歌舞伎座で初演の歌舞伎舞踊「戻橋恋の角文字」に取材。この後、小百合は舞い、色仕掛けで綱に迫る。

橋・山並み・中腹の建物等が淡い色彩で背景を形成。美女の纏う草木柄が華やか。渡辺源次綱の出で立ちは、腰に差した大小といい着物といい、立派な家門の侍を思わせます。たぶらかすために舞まで披露する鬼女の目的は何でしょう。金品を巻き上げるだけでは終わらないような…。

「怪談牡丹燈籠」五世尾上栄三郎の飯嶋娘つゆ、五世尾上菊五郎の同下女よね、五世尾上菊五郎の栗橋無宿の伴蔵 豊原国周 版元:福田熊次郎 明治25年(1892)7月

円朝の怪談話「牡丹燈籠」は明治25年7月歌舞伎座で初上演。本図は「萩原宅裏口の場」に取材。障子の穴からうらめしそうに萩原新三郎宅を覗く尾上栄三郎扮する飯嶋娘つゆ。柳の下、菊五郎扮する下女よねは「お守札」を指さし剥がしてくれと伴蔵を見る。青白い顔の二人は牡丹燈籠を提げ新三郎邸を毎晩訪ねる幽霊だった。

牡丹燈籠=怪談の代名詞になっていますが、こんなに綺麗な灯りだったのですね。毎晩の逢瀬に執着するゆえか、つゆも下女よねと同じ牡丹燈籠を手に提げています。よねが伴蔵に剥がしてくれと懇願する「御守札」が小さくて頼りない気もします。よねを演じる役者は五世尾上菊五郎、伴蔵を演じる役者も五世尾上菊五郎。はて?

つゆは障子の穴から覗いているはずですが、あらぬ方向に顔を向けています。仮に、つゆが後ろ姿を見せて執念深く覗いていたら、背筋が凍るでしょうね。

| 価格:52000円 |

「浅野川多賀館 の場」五世尾上菊五郎の 鳥居又助 豊原国周 版元:福田熊次郎 明治28年(1895)

物語の発端である主君・多賀大領の側室お柳と兄の望月弾正のお家横領の企ての一つが描かれる。多賀家の忠臣(中略)鳥井又助は、彼らに騙され、誤って正室の梅の方を殺害してしまう。

キャプションにある梅の方は、梅の方か、梅の方か。文脈からすると後者ですね。とすると、藩主を惑わす側室を成敗して欲しい、とか何とか言いくるめて、顔を知らない鳥井又助に正室を殺害させたのでしょうか。この生首の絵はそこまで凄惨ではありませんが、誤って殺されたのでは成仏できませんね。

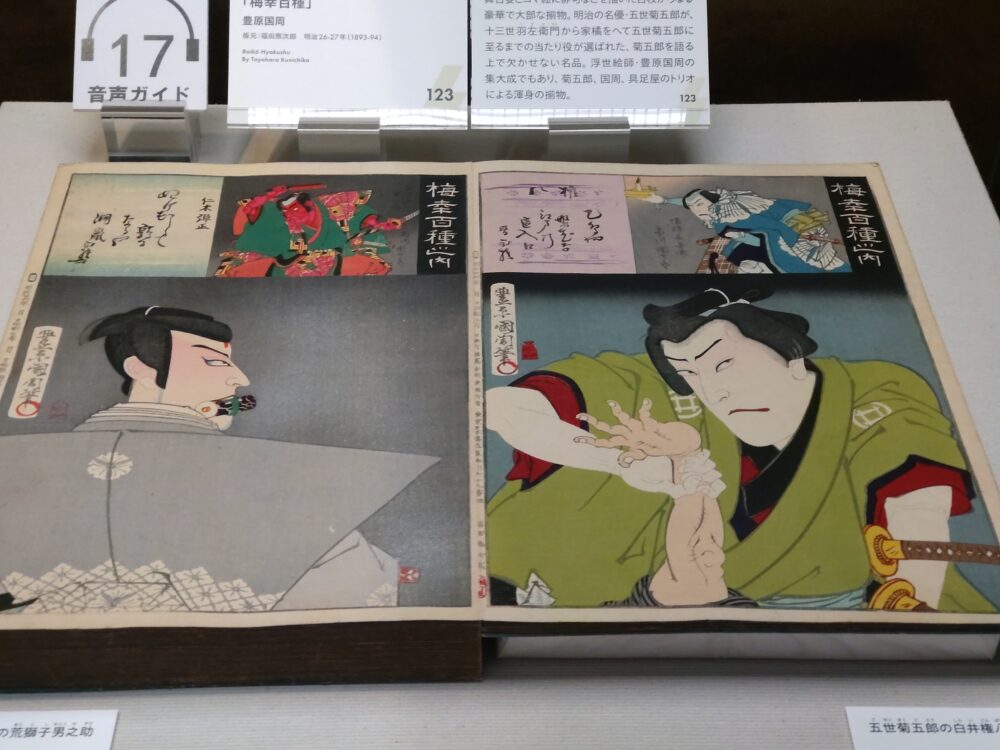

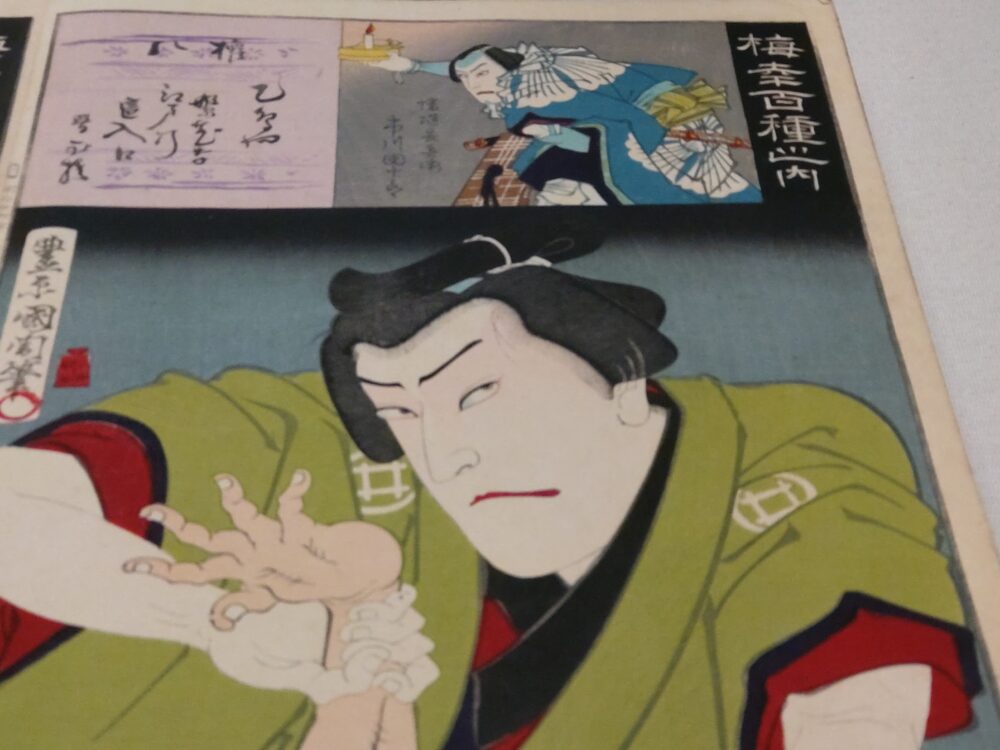

彌之助夫人・早苗愛玩の「梅幸百種」―五世菊五郎、国周、具足屋

「梅幸百種」はその名の通り五世尾上菊五郎(1844−1930、俳名:梅幸)の半身の舞台姿とコマ絵に俳句などを描いた大判100枚からなる大部で豪華な揃物。(中略) 衣の濃い色の部分には正面摺が施され、模様が浮かび上がります。また、衿や着物の柄など布地には空摺や布目摺、きめだしといって凹凸がつけられ、立体的に見えるのです。(中略) 具足屋は江戸時代末期から明治時代にかけての地本問屋(版元)です。(中略) 二代と三代が国周の版元として仕事をしています。「梅幸百種」は、浮世絵師・国周にとっての集大成でもあり、菊五郎、国周、そして版元:具足屋(福田熊次郎)のトリオによる渾身の作品ともいえるでしょう。明治26−27年にかけてわずか2年足らずで完成していることも注目されます。

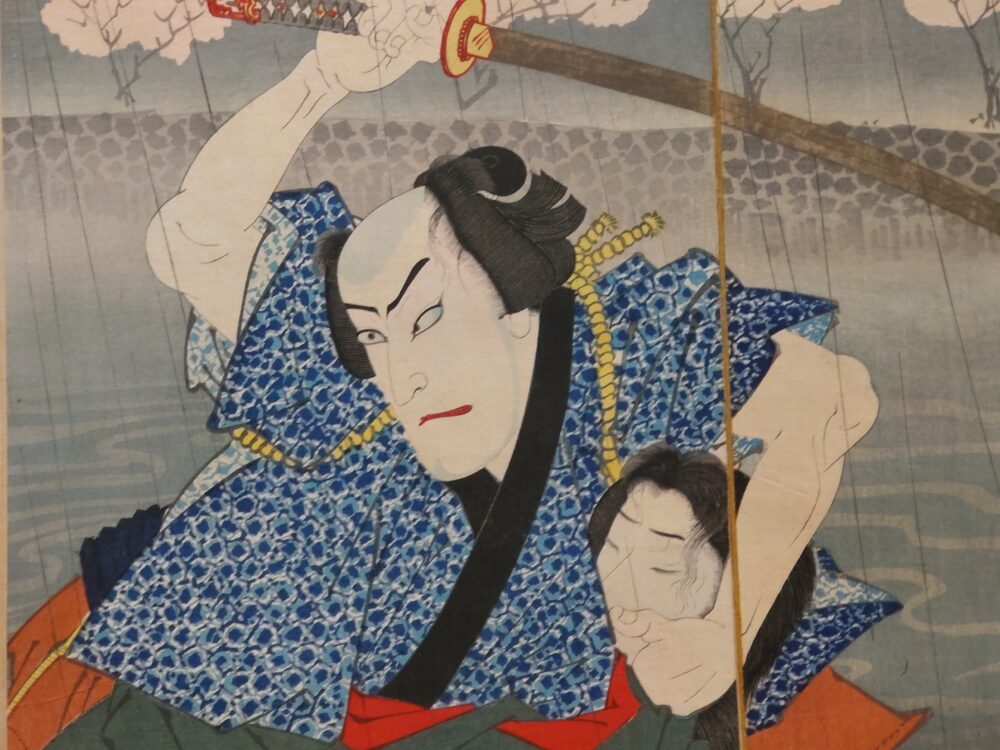

五世菊五郎の白井権八と九世団十郎の幡随長兵衛

明治22年(1889)12月桐座「鈴森対港杭」に取材する。五世菊五郎の美少年・白井権八は夜、鈴ヶ森の処刑場の雲助たちに襲われるも、見事に撃退する場面。コマ絵にはこの様子を物陰から見て感心する九世団十郎の幡随長兵衛。

五世菊五郎扮する白井権八は、透き通るように肌が白く、顔はキリリと引き締まっています。雲助の一人をねじ伏せ、別の雲助を威圧する表情には余裕さえ感じられます。コマ絵というのは、上部の四角いスペースに収まる絵のようですね。そこには、九世団十郎扮する幡随長兵衛が低い態勢で構えています。場合によっては権八に加勢するつもりで成り行きを見定めているようです。

五世菊五郎の仁木弾正と九世団十郎の荒獅子男之助

慶應4年8月市村座「梅照葉錦伊達織」に取材。九世団十郎扮する忠臣・荒獅子男之助が「ああら怪しやなア」と鉄扇で大鼠を打つ。逃げた鼠の正体は五世菊五郎扮する仁木弾正。煙の中から巻物をくわえて印を結び現れた男の額には傷が。

五世菊五郎扮する仁木弾正が大鼠から人間に戻ったばかりの場面ですね。背景も含めて大半がモノトーンで表現されています。お顔にうっすらと紅色が使用され、使命を果たした高揚感が見て取れます。額に受けた傷、巻物をくわえた口には僅かに紅色が、巻物の紐には僅かに緑色が使用されています。視線は自ずと小さな巻物へ向かいます。お家の存続を揺るがすような大事が書かれているのでしょうか。

特別出品 令和六年度寄贈作品

白綸子地松竹梅鶴模様打掛 明治40年(1907)頃 令和6年度・岩崎家寄贈

岩崎小彌太の夫人・孝子の旧蔵品として岩崎家に伝来し、岩崎家より寄贈された。

蜀江文の白綸子地に色とりどりの松竹梅や鶴を刺繍で表し、一部、撚金糸が使われる。霞には金泥が施された、とても華やかな一領。

金泥が施されているとは驚きました。生地にもちゃんと定着するのですね。

第四章 歌川国貞の肉筆画帖

芝居町 新吉原 風俗絵鑑 三代歌川豊国(国貞) 江戸時代後期 19世紀

極彩色で細密に描かれた本作は、江戸の二大歓楽街である芝居町と新吉原の情景を6図ずつ、合計12図とした大画面のアルバムです。芝居町の六図は絵巻のように展開し、市村座の前に人が集まる情景、開幕を待つわくわく感を描いた情景、「車引」の舞台、楽屋の様子、「浅間ヶ嶽」の舞台、興行が終わり皆で宴会する様子、と歌舞伎ファンにはたまらない画帖です。(以下、割愛)

市村座 表掛 幟が立ち看板の下では木戸芸者が読立てをして客を招く。(中略) 幕などに市村座の橘の紋がみえ、木戸の格子も市村座特有の斜格子。看板に「三幅対書初曾我」とあり、天保5年(1834)正月の上演の記録と一致する。

往来を埋め尽くすほど賑わっています。看板「三幅対書初曾我」の書体を拝見すると、「三幅」「曾我」が辛うじて読み取れる程度。中央に橘紋の一部が認められますね。

幕間 (前略) 客席は舞台正面の平土間、一段高い高土間、その後ろの桟敷に分かれる。桟敷は後ろに廊下があり、そこから出入りする。

観客席では喧嘩が始まっています。入墨の男が、左手で男の襟首を、右手で別の男の襟首を掴んでいます。酒を飲んだのか、茹で蛸のように真っ赤な顔をしています。別の男に羽交い締めにされていますね。日常茶飯事なのか、通路を歩く男は困り顔ですが、仲裁する気はなさそうです。

以上、特別出品の他、第三章・第四章の展示作品の一部をご紹介しました。