過去の展覧会になります。

2025年10月4日から12月21日まで開催されていました。

印象に残った展示作品を順にご紹介しましょう。紫色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

第1章 岩崎家(静嘉堂)と博覧会

日本が初めて万国博覧会に正式参加したのは1867年パリ万国博覧会である。(中略) 福沢諭吉『西洋事情』では「博覧会」とは各地の名産、産業、古物奇品を集め、世界の人々に示す産物の大会であるとする。(中略) 本章では、岩崎彌之助・小彌太が、それぞれ博覧会やそれに準ずる海外展に出陳協力をした美術品を概観する。

1895年 第4回 内国勧業博覧会 京都 岡崎公園

(前略) 平安遷都1100年記念事業。同時に平安神宮の創建、市電の開通など観光都市としての基礎が作られた。(中略) 開催前年に没した京都府知事・中井弘(1838−94)の企画で、(中略) 彌之助は中井の依頼で資金面で協力。11件が展示され、うち現存8件が静嘉堂の所蔵。(以下、割愛)

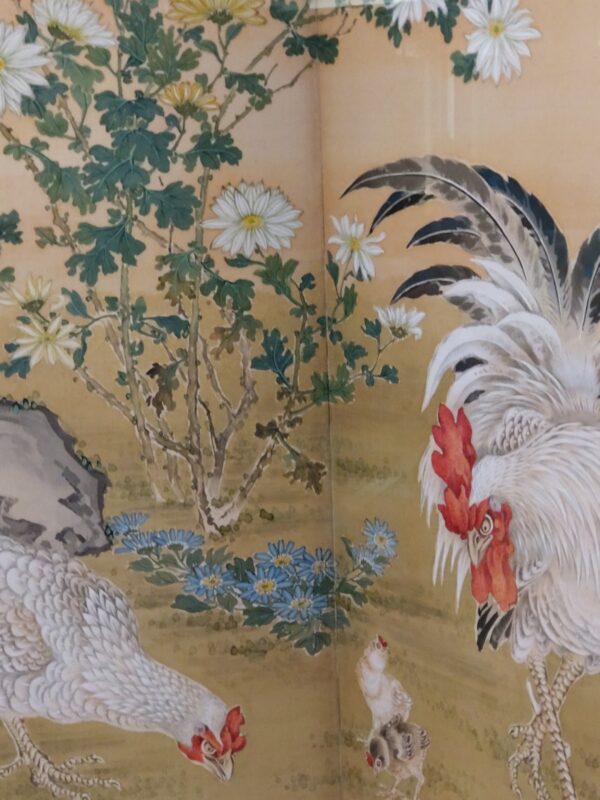

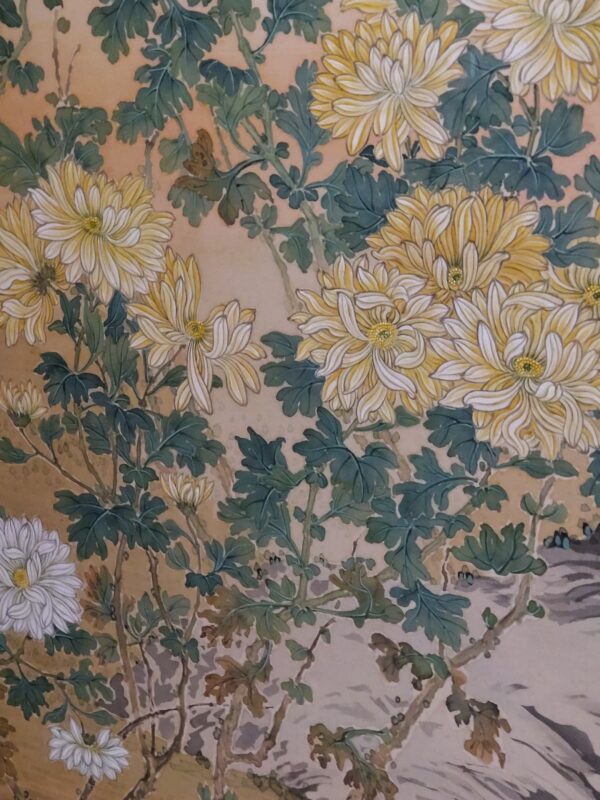

野口幽谷 菊鶏図 屏風 絹本着色 六曲一双 明治28(1895)年

(前略) 野口幽谷は関東南画の系譜の画家で明治26年帝室技芸員。本作は彌之助の出資で第4回内国勧業博覧会のため制作された屏風の一つ。(以下、割愛)

六曲一双屏風。前期は右隻が展示されていました。

菊が咲き揃うと艶やか。雌雄の鶏がひよこを見守る平穏な光景に癒されました。根元近くの枯れた葉に、深まる秋を感じます。

1936年 波斯敦日本古美術展覧会 ボストン ボストン美術館

(前略) ボストン美術館の依頼を受けた国際文化振興会が日米友好に資すべく開催した日本美術展。同館を会場に、日本から国宝2件、重要美術品25件を含む、絵画、彫刻、書跡、刺繍など6世紀から19世紀の美術品百点を集めた。(以下、割愛)

重要美術品 酒井抱一 麦穂菜花図 絹本着色 二幅対 江戸時代(19世紀前半)

雲雀と青麦、菜の花をテーマにした清明な双幅。一方には風に揺れる菜の花の上を、羽をいっぱいに広げた1羽の雲雀を描く。もう一方には真っ直ぐ天に伸びる青麦の上をさっと通り過ぎる雲雀を描く。俳味のある対の趣向を意識した情景である。(以下、割愛)

淡彩に徹したのか、褪色したのか、実に地味な作品です。立ち止まって鑑賞すると、抱一さんだけあって、空を自由に飛ぶ雲雀の描写が見事です。画面に奥行きを与え、二幅同時に拝見すると、果てしない空の拡がりを実感します。

第2章 修理後初公開!詩画一致の絵画

(前略) 宋代以降、文人たちの間で、詩書画は三位一体で鑑賞されてきた。日本ではこの考えは室町時代の禅僧たちによる「詩画軸」「書斎画」に反映される他、江戸時代以降の文人画(南画)と共に隆盛する。(中略)彌之助や小彌太が蒐集した詩画一致の絵画は、戦前から戦後にかけて、高い評価を受けてきたのである。(以下、割愛)

1970年 日本万国博覧会(大阪万博) 大阪 万国博美術館

総合テーマは『人類の進歩と調和』。(中略) 「調和の発見」と題して5つのテーマを掲げ、世界各国から絵画・彫刻を中心に732点もの名作を集結させた大規模展。静嘉堂からは国宝・因陀羅 筆 楚石梵琦 題「禅機図断簡」など水墨画の優品7件を出品。

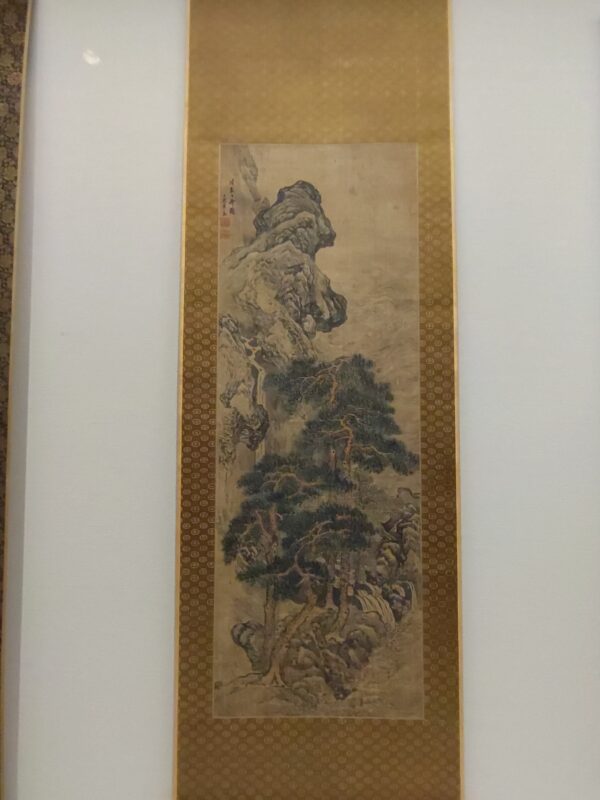

重要文化財 陳紹英 夏景山水図 絹本墨画 一幅 順治10(1653)年

(前略) 陳紹英は杭州の人。本作は順治10(1653)年にある人物の寿を祝し贈った作。(以下、割愛)

横山雲南(黄仲祥) 模本「夏景山水図」 絖本墨画 一幅 安政5(1858)年

陳紹英《夏景山水図》と共に伝来した模本。款記より安政5年7月に黄仲祥が無壊道人(陳紹英)の真筆を翠陰なる人物の依頼で臨模したと知れる。(以下、割愛)

制作年に200年の隔たりがあるのですね。生い茂る樹木の表現はよく似ていますが、模本の方がやや粗いでしょうか。人物の表現には、絵師それぞれの個性が感じられました。

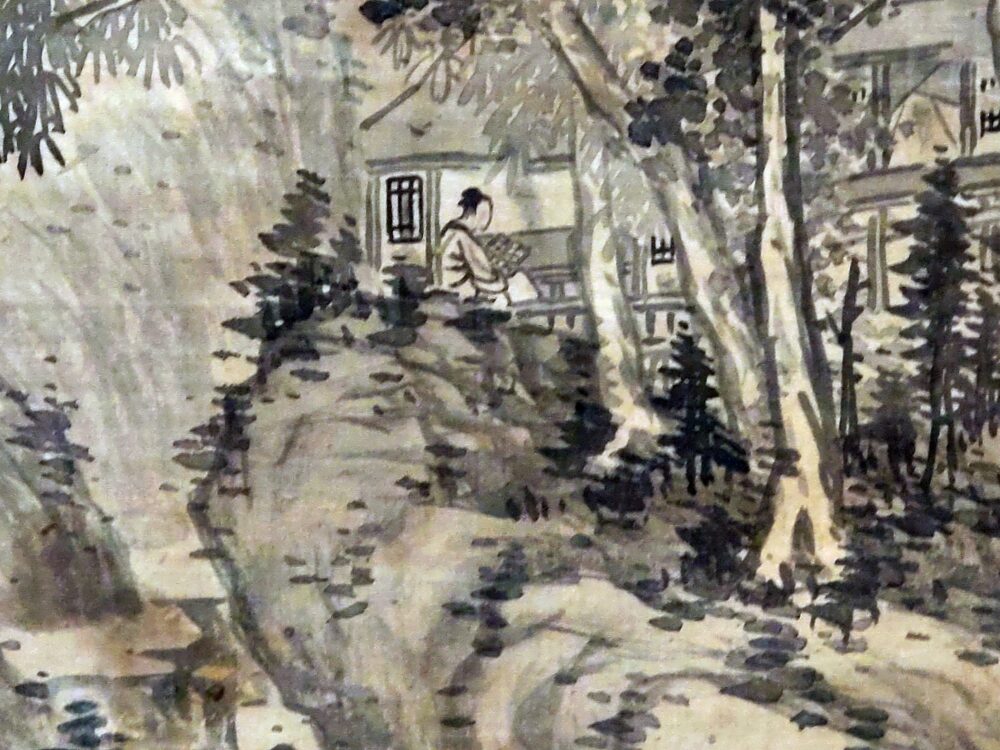

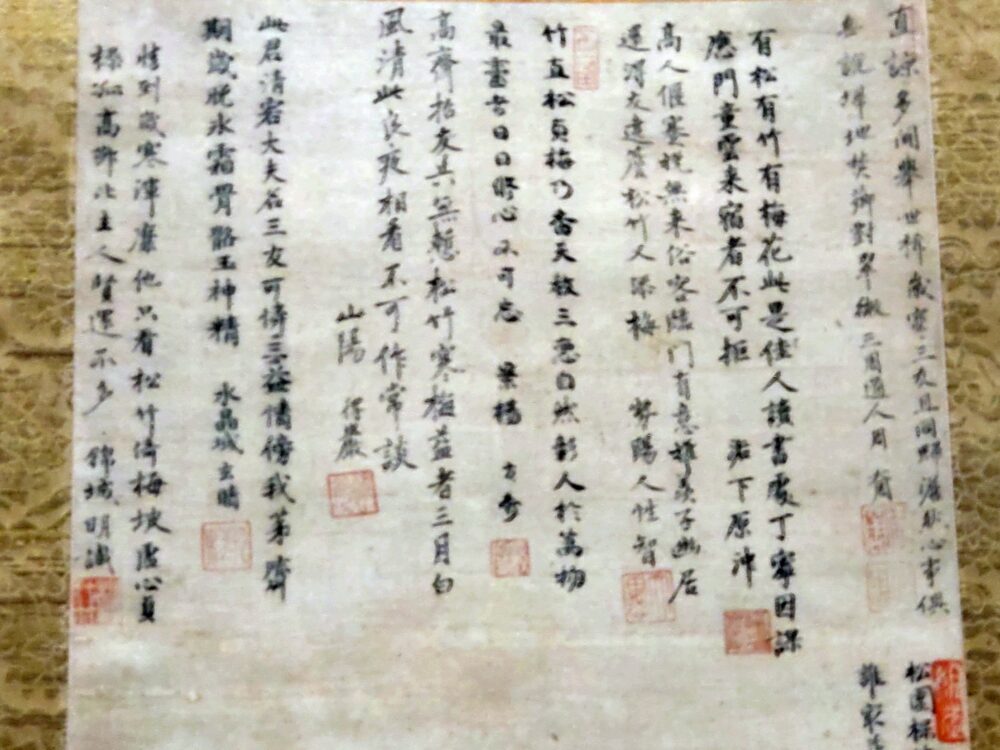

重要文化財 三益斎図幷序 紙本墨画淡彩(図)/紙本墨書(序) 二幅 応永25(1418)年 序

(前略) 東福寺の中和歓公待者が自身の「松竹梅下の斎居」即ち書斎「三益斎」を画工に描かせたもの。序・詩・画が揃った室町期の詩画軸の最盛期の作。書斎は3本の松、紅梅、奥に竹に囲まれる。三益とは交際して利となる3種(正直、誠実、多聞)のこと。序や画中の賛では8人の禅僧が三益と松竹梅の歳寒三友を踏まえた詩を寄せる。

周文(生没年不詳) 室町中期(15世紀前半)の画僧。号は越渓、字は天章。京都・五山の一つ相国寺の僧で、後に室町幕府の御用絵師となった。生没年や確実な真筆は不明。五山の禅僧たちの隠逸趣味、文人趣味を反映して流行した「詩画軸」の形式を確立させた他、屏風等の大画面においても、水墨山水の典型を作り上げた。弟子には雪舟、墨渓、岳翁など。

クリアな線が特徴的です。8人もの禅僧が賛を寄せる作品となれば、それ相応の絵師が請け負っている訳ですよね。この展示室で掛軸を多数拝見しましたが、頭一つ抜けているように思いました。

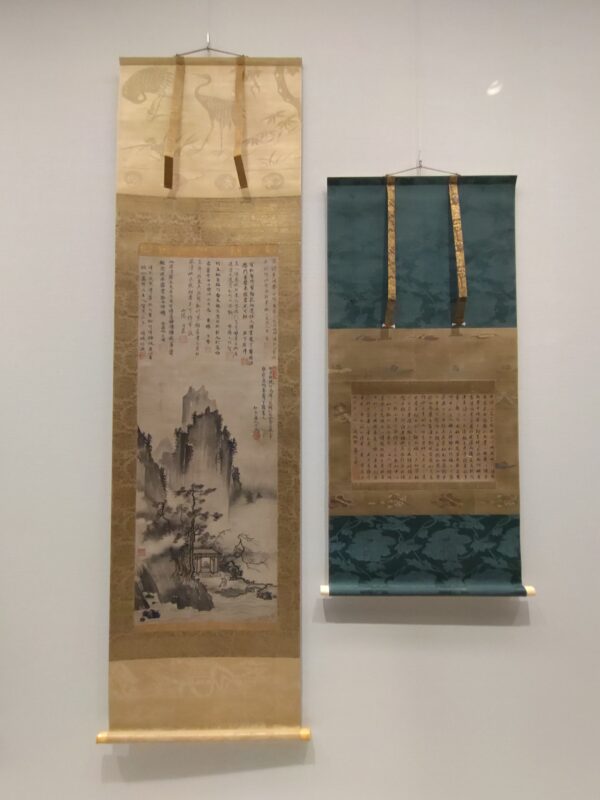

憧れの明清画 ― 豪華な装丁、模本や倣古作 静嘉堂の中国画の多くは彌之助時代に蒐集された。時期は不明だが、これらは掛軸の裏側にまで豪華な厚手の織物を用いた特異な装丁がなされている。(中略) 豪華な装丁の中国画には模本も多く伝わる。カメラやコピー機がない時代、模写は貴重な中国画を後世に残す、また先人に学ぶ手段であった。模本は必ずしも原本にそっくりである必要はなく、「倣古」という歴代名画の筆意に倣う、文人画の考え方により、原本に倣って自身の解釈を加えた作例もある。

重要文化財 王建章 川至日升図 絹本墨画淡彩 一幅 明時代(17世紀)

(前略) 自題「川至日升」は『詩経』小雅・天保編の天が天子の位の安定を示す9つの喩「山・阜・岡・陵・川至・恒月・日升・南山・松柏」より「川の方に至るが如く」「日の升るが如く」。(以下、割愛)

重要文化財に指定されている作品でもあり、明時代に制作された本作を掲載してみました。大胆にして、緻密に表現されています。

| 価格:12000円 |

第3章 未来の国宝!謝時臣「四傑四景図」と菊池容斎の巨幅

明代中期の職業的文人画家・謝時臣(1487〜1567以降)が描いた「四傑四景図」(嘉靖30年)は、重厚感ある四季山水に、中国古代の4人の英傑(春秋戦国時代の蘇秦、前漢の宰相・朱買臣、前漢の韓信、北宋の宰相・呂蒙正)の苦難の時代を描く。一方、幕末・明治期に活躍した菊池容斎(1788〜1878)が描いた「馮昭儀当逸熊図」(天保12年)と、「呂后斬戚夫人図」(天保14年)は、一部の仏画を除けば破格の大幅に『漢書』「外戚伝」(皇后や皇太后、皇帝の寵姫らの伝記)に取材した前漢の傑女の逸話を描く。(以下、割愛)

1900年 第5回 パリ万国博覧会 パリ

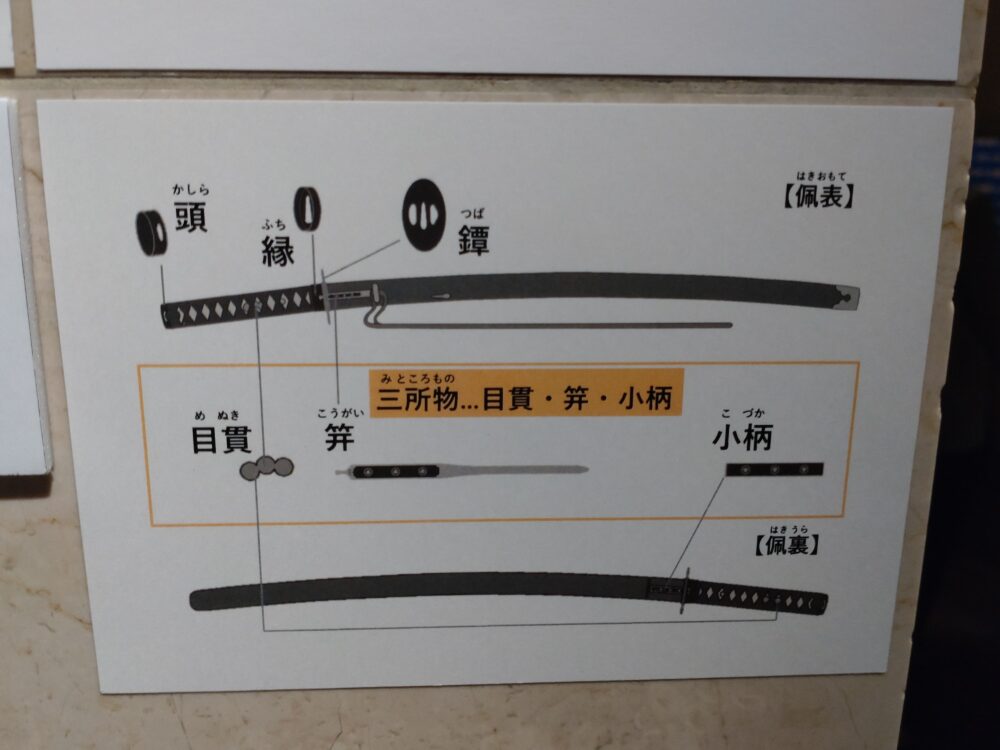

テーマは「過去を振り返り20世紀を展望する」。フランス外務大臣の要請に応じ、日本館で日本古美術展覧会を開催。御物を含め、社寺や個人所蔵家から総計381点を集めた本展は、日本として海外で開催した初の大規模古美術展だった。(中略) 岩崎彌之助も武具(兜、面頬、太刀、胴、刀装具)計17件を出品。(以下、割愛)

石黒是美 花鳥図 大小鐔・三所物 一揃 江戸時代(19世紀)

作者の石黒是美は、江戸金工の一派石黒派を代表する名手。石黒派は、高彫りと各種の色金で花鳥を表した刀装具の制作を得意とした。本作は、牡丹の花と、中国から輸入された珍鳥・金鶏(錦鶏)とを、量感あふれる高彫りで表した刀装具。(以下、割愛)

「高彫り」の名に相応しく、花鳥が立体的に盛り上がっています。

重要美術品 謝時臣 四傑四景図 絹本墨画淡彩 四幅対 嘉靖30(1551)年

中国古代の英傑の苦難の時代が描かれる。各幅に四字題を示し、年紀と年齢が刻まれた印を捺し、仰視と俯瞰の構図、天候、時間の対比が見て取れ、款記の配置を含め四幅対を考慮し周到に構成される。(以下、割愛)

四幅対の作品は珍しく、しかも一幅のサイズが大きく、展示室での存在感が半端ではありません。画面上部に記されている四字題を、右の作品から順に、解説と共に記載します。

妻不下機 戦国時代の外交の策士・蘇秦は、はじめ秦の恵王に遊説するが、聞き入れられず、数年ぶりに困窮して帰郷する。沢山の書物を下ろし、ボロボロの着物を着た蘇秦が挨拶をしても、妻は機を下りることなく無視されてしまう屈辱的な場面が描かれる。(以下、割愛)

荷樵帰晩 朱買臣は前漢の政治家。(中略) 本図は貧しい朱買臣が一日中、担いで歩いた薪をもって夜中に帰宅し門を叩く場面。貧乏に愛想をつかした妻は、灯を手に冷たく外の様子をうかがう。(以下、割愛)

王孫一飯 貧しい韓信が毎日釣りをしていると、洗濯をしていた老女が見かねて食を与えた。そのまま寄食すること数十日。韓信はいつかこの恩に報いると言うと、自分で食えずにいて何が報恩だと言われる。(以下、割愛)

破窯風雪 両親不和のため、生苦を強いられた呂蒙生は、今は貧しくともやがて貴人となることをある龍門の僧が見抜き、僧の案内で寺の岩山を穿って龕を作り、ここに9年住んだという。(以下、割愛)

英傑の不遇時代を画題にしたアイデアは面白いですね。

重要美術品 秋草蒔絵謡本箪笥 一基 江戸時代(17世紀)

能のテキストである謡本を収納するための箪笥。漆黒の背景に、夜霧を付けた薄や撫子などの秋草を金銀の蒔絵で描き、流麗な書体で謡本の題名を散らす。(中略) 本阿弥光悦の作として1910年日英博覧会に出品。(以下、割愛)

格調の高い散らし書きに魅了され、反対側も撮影しました。本阿弥光悦の作なら重要文化財に指定されているのでは?と思うのは短絡的でしょうか。蒔絵の鑑賞眼は持ち合わせておりませんが、光悦と聞いて何ら違和感はありません。

菊池容斎 馮昭儀当逸熊図 絹本着色 一幅 天保12(1841)年

元帝が女性たちと野獣の戦いを観戦していると、突然、熊が檻から飛び出した!次の瞬間、馮媛が熊の前に仁王立ち!この勇敢な行動に感心した元帝は、後に「昭儀」の位を与えた。容斎は巨幅に『漢書』を出典とし日本でも読まれた『蒙求』『馮媛当熊』に見る逸話を臨場感豊かに描く。(以下、割愛)

細密描写に注目! 楼閣は界画の手法で均質な線。建築部材全てに金泥で模様が描かれ、石の階段や欄干部分、石畳も細密な模様が入る。(中略) 朱の高楼の階段にもびっしりと女性たち。先頭の元帝が眼下の野獣の戦いを見る。これは熊が脱走する前の状況を異時同図で表現。後宮の女性たちの衣の模様、驚きや恐怖など感情表現にも注目!

菊池容斎(1788〜1878) 江戸の与力を代々務める家に生まれたが、文政8(1825)年、西丸御徒の役を退き、絵画制作に専念。狩野派の高田円乗に師事し、のち土佐派を学び、円山応挙(1733〜95)を慕った。(中略) 歴史的主題を表現する分野を開拓し、近代歴史画の先駆となった。

本展チラシで拝見した本作品を鑑賞すべく来館しました。上品な色違い、精緻な筆遣いに惹かれました。

菊池容斎 呂后斬戚夫人図 絹本着色 一幅 天保14(1843)年

《馮昭儀当逸熊図》を描いた2年後、容斎は同じ体裁で中国後宮における史上最悪の残虐事件を見てきたかのように描く。前漢の高祖 劉邦の皇后・呂后は皇太后となって最高権力を手にすると、息子・恵帝の地位を守るべく、劉邦が生前に寵愛した戚夫人の子を毒殺し、戚夫人の手足を斬り、目をえぐり、厠に投げ込み、ヒトブタと呼ばせた。

巨樹の左は酷い仕打ちを受け終にヒトブタにされた戚夫人。右側、御簾の向こうに座す呂后は無表情、女たちは耐えきれず涙したり、顔を覆ったり。前に立ち冷笑するのは呂后の娘か。呂后の命でヒトブタを見に来た恵帝。その輿を囲む男たちは眉をしかめ、やり場のない表情。恵帝の華奢な手が輿からのぞく。(以下割愛)

あまりにも衝撃的。戚夫人が髭面の下人たちに手足を斬られ、厠に吊るされる場面が、容赦のない筆で表現されています。衆人環視の中、執行される設定も残酷。日本の史実に題材を求めていたならば、国宝に指定されても何ら不思議はない技量をお持ちかと思いますが、日本以外の故事となるとどうなのでしょう。同じ表装で仕立てられている先の《馮昭儀当逸熊図》と一対、という位置付けであれば、残虐性がやや緩和され、作品の価値も強固になるのでは…。

袁江 梁園飛雪図 絹本着色 一幅 康熙53(1714)年

雪化粧した楼閣、湖を俯瞰するダイナミックな構図。建物は定規を用いた界画という手法で描く。(中略) 袁江は揚州を中心に巨万の富を得て大幅を発注した塩商たちの庇護を受けて活躍。(中略) 古代の楼閣山水を得意とし、界画の技術は清朝第一とされた。

日の出か日没か。キャプションに楼閣内で寛ぐ人々と記載されているので、日没でしょうか。上空からの視点で描いた雄大な景観に魅了されます。ふと脳裏をよぎるのは、父から昔聞いた、文字を全て定規で書く知人の話。「目にも留まらぬ速さに驚いた」と。同じ方だったと記憶しますが、机や棚にうず高く積まれた書類の中から、目当てのものを即座に探し当てる能力も抜きん出ていたとか…。

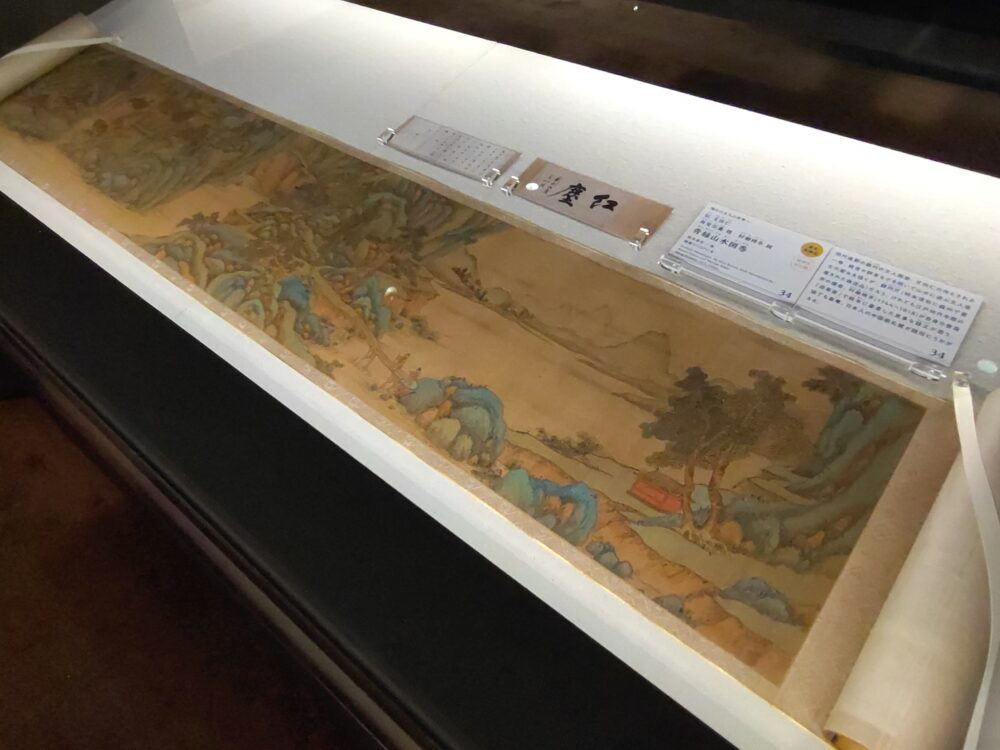

重要美術品 伝 文伯仁 青緑山水図巻 絹本着色 一巻 隆慶5(1571)年

素朴な筆遣いにほっこりしました。

第4章 渡辺崋山と彌之助・小彌太父子

田原藩士・渡辺崋山(1793〜1841)は、儒者に学び、蘭学にも通じた学者で、外国事情を研究して幕府に進言するも、蛮社の獄で自刃する。(中略) 静嘉堂は重要文化財2件、重要美術品2件を含む崋山作品をはじめ、日本の文人画(南画)を多数所蔵しており、これらは静嘉堂コレクションの一角をなしている。(以下、割愛)

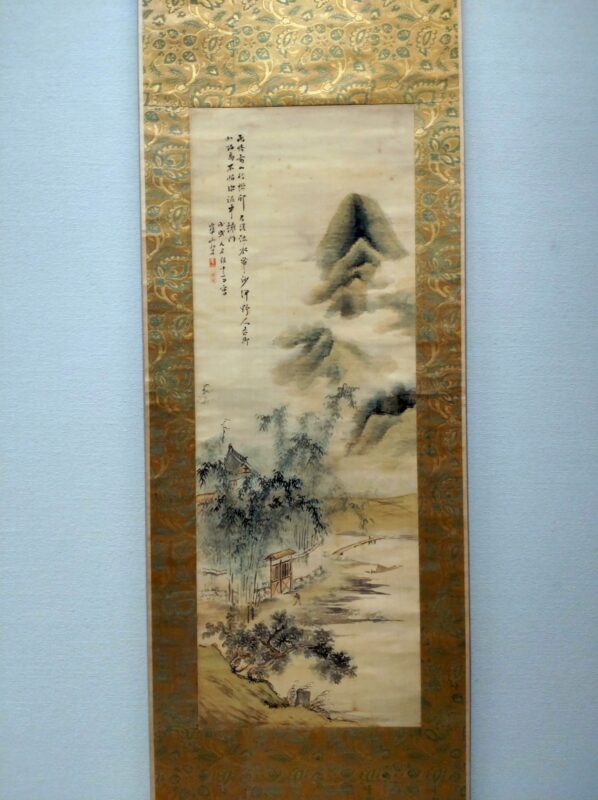

重要美術品 渡辺崋山 渓山細雨図 絹本着色 一幅 天保9(1838)年

竹林に囲まれた家の門の前に向かって傘をさした男が歩いて来る。辺りの山々は水分を多く含んだ黄緑や藍、墨の点による米法山水の手法で描かれ、雨上がりの晴れ間がみえる。(以下、割愛)

多湿な山間部の景観を描いた風情ある一枚。傘を差し、閑居へ向かうのは、この家の主人か、奉公人か。出で立ちからして、客人の類ではなさそうです。

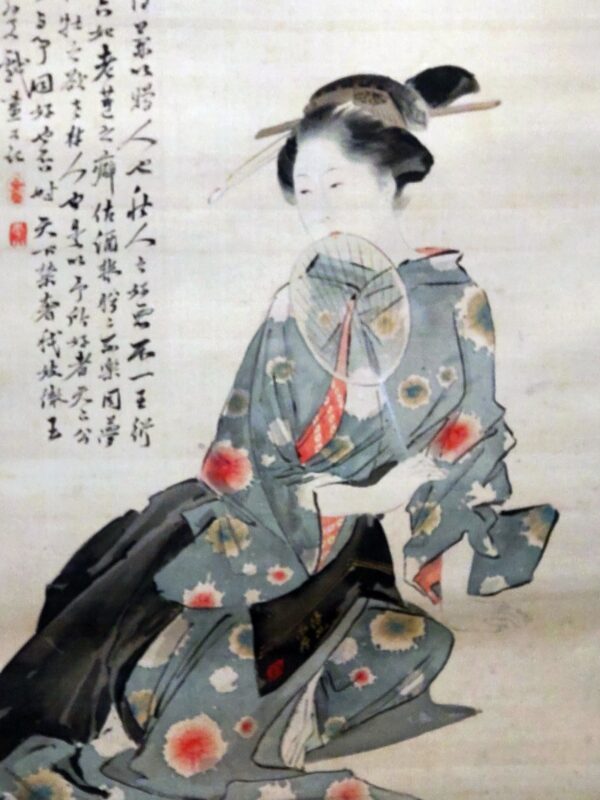

重要文化財 渡辺崋山 芸妓図 絹本着色 一幅 天保9(1838)年

拝見した途端、良いなあ…と思った作品。仕事を離れて寛ぐ芸妓の面差し・仕草に、モデルとしての気負いが感じられず、実に自然です。

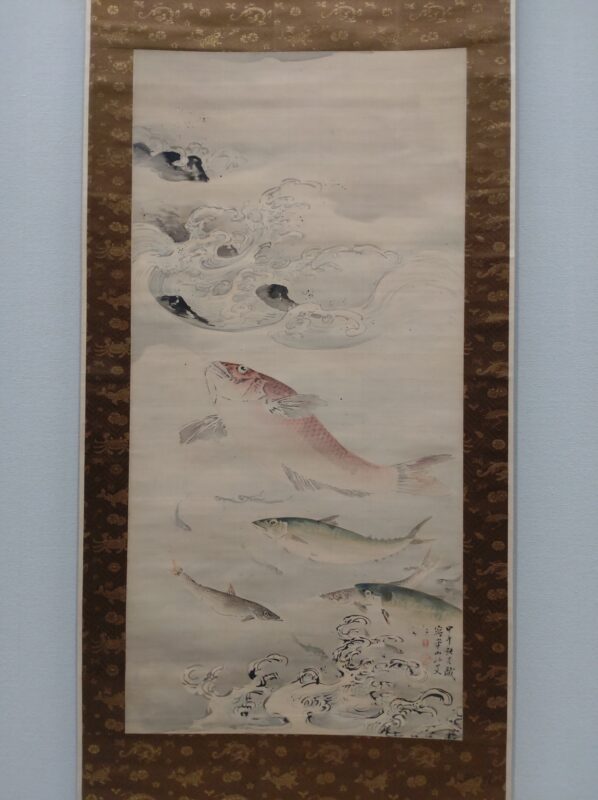

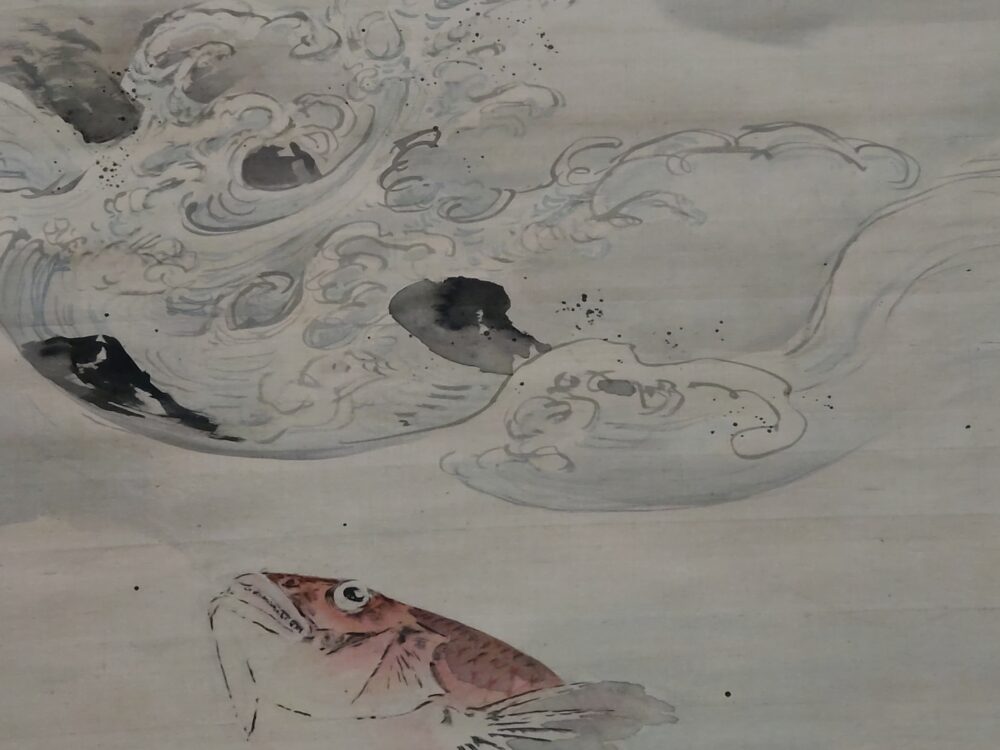

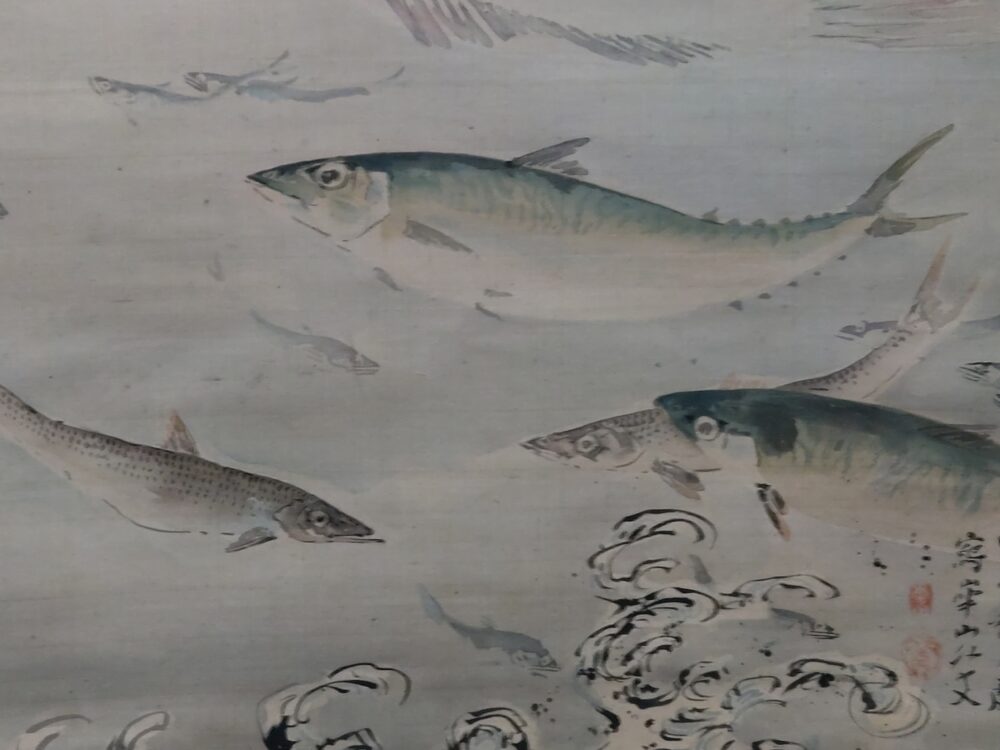

重要文化財 渡辺崋山 遊魚図 絹本着色 一幅 天保11(1840)年

波間に海中の様々な魚を写実的に描く。署名は甲午(天保5年)とある。崋山は蛮社の獄(天保10年)以降、田原蟄居中の作は公儀にはばかり制作年を遡って記す。(以下、割愛)

公の評価に違わず、展示されている崋山作品の中で、《芸妓図》《遊魚図》が優れていると思いました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

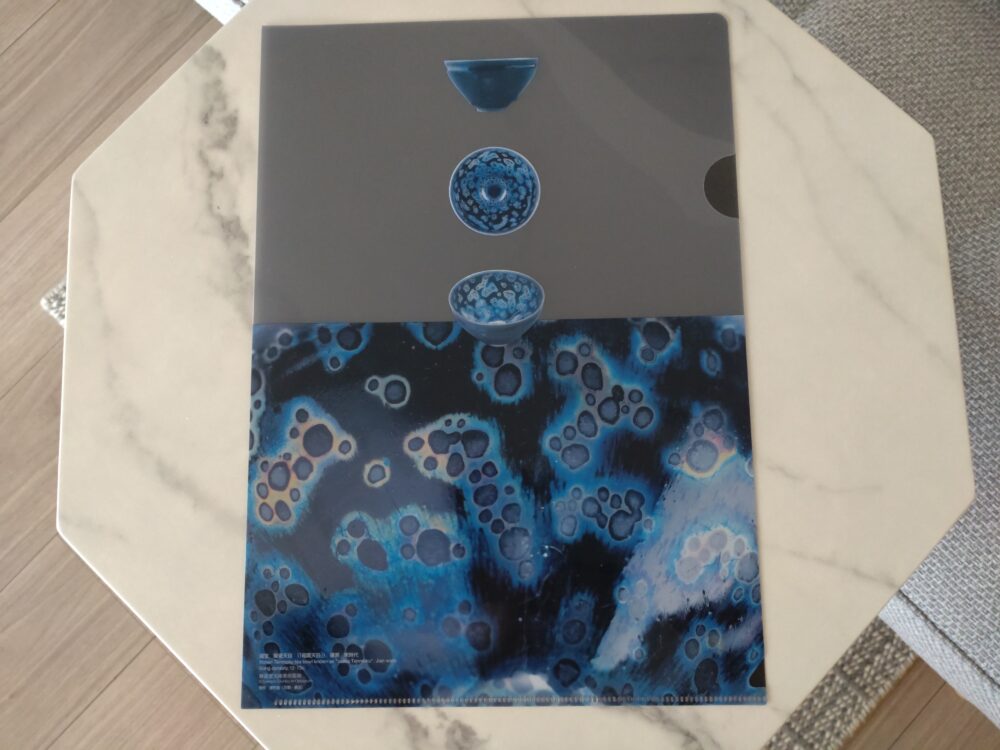

―余談― 価格が手頃でもあり、ミュージアム・ショップで、国宝・曜変天目をデザインしたクリア・ファイルを購入しました。