冒頭の写真は《裁縫筥 並二道具》昭和3年(1928)/桐、象嵌

過去の展覧会(ダイジェスト版)になります。

本展では、花を題材とした11世紀から現代にいたる絵画・工芸・書跡45件を紹介、心浮き立つ春の季節に、作品に込められた花々の美とかたちをご覧いただきます。

2025年3月11日から5月6日まで開催されていました。前期に展示された中から印象に残った作品をご紹介しましょう。紫色の文字で表記した箇所は、本展チラシ及び展示室のパネル・キャプションより(一部)引用しました。

七宝四季花鳥図花瓶 並河靖之/明治32年(1899)/七宝

明治時代に活躍した七宝家・並河靖之の代表作です。輪郭線となる金線の太さを自在に変えて、桜と青紅葉を中心に様々な花を繊細な有線七宝で表しています。1900年のパリ万博において日本美術を世界にアピールするため、明治天皇の御下命を受けて製作されました。

展示室に入ってすぐのガラスケースに人だかり。来館者が写り込んでしまうため、空いた時に戻り、四方から撮影しました。国宝に指定されていない!逆に驚きがありました。

開催時季によって展示する正面が変わるのでしょうか。満開の桜が華やか。照明の写り込みを回避できず、残念。

一方から桜の枝、他方から青紅葉の枝が伸びている景観に趣があります。

青紅葉に施された色のグラデーションが美しい。黒地に緑色が映えます。居合わせた造詣の深い女性が「有線七宝作品とはとても信じられない」と感嘆。袖すり合うも他生の縁。感動を分かち合いました。

飛び交う小鳥が愛らしい。全体に描かれた小鳥は20羽ほど。時に枝に止まり、時に羽ばたき、時に複数で戯れ…。自然界の小鳥が何と生き生きと表現されていることか。

ボンボニエール

皇室の御慶事などの際に記念の品として配られる小さな菓子器、ボンボニエールには、皇族方のお印がデザインに多く採用されました。(以下、割愛)

丸形桜に榮印ボンボニエール 昭和59年(1984)/銀

銀製のボンボニエールが3点、陶磁製ボンボニエールが2点展示されていました。最も印象的な1点を撮影。花弁の中央に『榮』の文字が認められます。

春草蒔絵棚 新井半十郎、川之邊一朝ほか/明治14年(1881)/木、漆塗、蒔絵

二階厨子という古式の形に倣った蒔絵棚で、四側面には赤茶色の漆地に春蘭や福寿草、菜の花、蓮華草、桜草など春の草花を、蒔絵技法に工夫を凝らし、色漆も各所に用いて色彩豊かに表しています。(以下、割愛)

第二展示室。この蒔絵棚が先ず視界に入りました。棚正面に施された蒔絵に魅了されました。

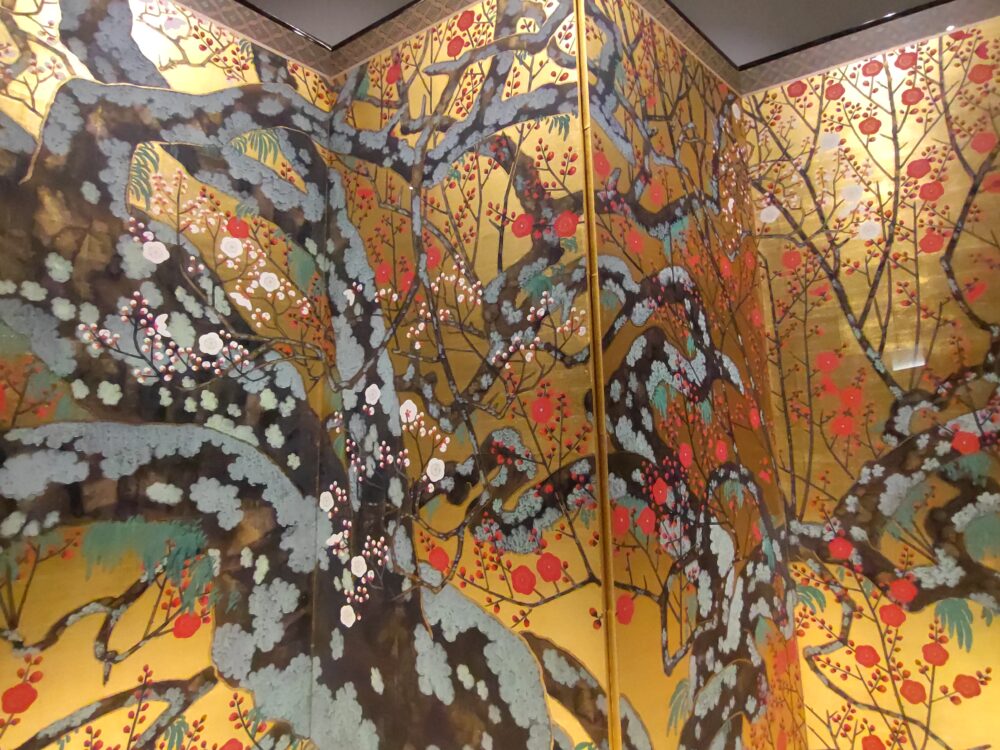

紅白梅図屏風 今中素友/大正12年(1923)/絹本金地着色

金地に紅白梅の花がいっぱいに咲く大型の屏風。(中略) 苔は永遠にという意味がこめられ、慶事を表しています。大正13年(1924)の皇太子(昭和天皇)の御結婚を祝い、福岡市の有志から献上され、同郷の今中素友(1886〜1959)が手がけました。

六曲一双屏風。右隻に紅梅、左隻に白梅。金地の屏風が豪華ですが、加えて特大サイズなので、実に壮観でした。遠目には、幹の猫写に『たらし込み』が採用されているのかと思いましたが、近くで拝見したら、その正体は苔でした。

| 価格:40000円~ |

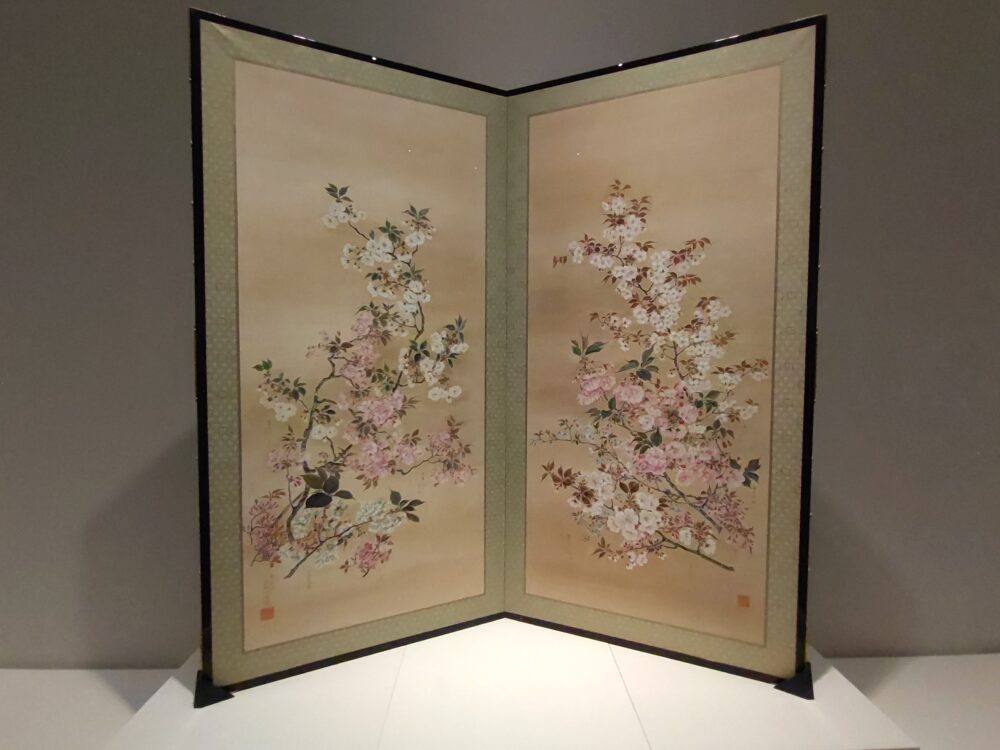

桜図屏風 跡見玉枝/昭和7年(1932)/紙本着色

(前略) 本屏風では、左近桜、御車返し桜など計10種が端正に描かれており、多彩な桜の競演が目をひきます。生涯を通じて桜の絵を追求した女性画家の、晩年の代表作といえる一作です。

二曲一隻。格調の高い屏風絵です。生涯の代表作、と読み替えても良いかもしれません。

傍らの解説(図解)によると、右の白色が左近桜、左のピンク色が楊貴妃桜。品種が変わると、こうも趣が異なるのですね。

国宝 動植綵絵

《動植綵絵》30幅のうち、花と小鳥を組み合わせた作品で、画面全体に広がる花々のなかに小鳥など小さな命を描いています。大胆な構図と華やかさが目を引く一方で、花々を細かく描き分けるなど、伊藤若冲(1716−1800)らしい精緻な表現はどの作品にも一貫しています。

後期は《梅花小禽図》《薔薇小禽図》へ展示替されました。小禽(小鳥)が共通の主題でした。

桃花小禽図

牡丹小禽図

《動植綵絵》が非の打ち所のない作品であることは周知の事実。改めて申し上げることはありません。

黒縮緬地乱菊模様振袖 昭和5年(1930)頃/友禅染、刺繍

大輪の菊が華やかに咲くこの振袖は、昭和5年に高松宮宣仁親王との御成婚後の内宴で喜久子妃(1911−2004)が着用したものです。乱菊※の模様を友禅染で表し、花弁など部分的にほどこされた刺繍が全体の立体感を引き立てています。

※ネット検索しました。AIの解説によると、菊の花びらを大きく、長く描いて乱れ咲いた様子を華やかに表した文様とのこと。

大輪の菊が一際あでやか。おそらく一度お召しになっただけなのでしょう。

萩に鴨図屏風 永齋/明治時代(19−20世紀)/紙本着色

金砂子が蒔かれた画面には、水辺の周りに萩、左手前に秋海棠が咲き、秋の訪れを告げています。右側には種類も動きも異なる3羽の鴨。秋の爽やかな冷気を感じます。本来、一双屏風で、もう片方には春の藤と躑躅と雀が描かれています。

六曲一隻屏風。絵師/永齋の作品は初見。風情ある景観に見惚れました。本来は、春・秋の景観を一双に仕立てた屏風なのですね。春の景観を描いた屏風もいつか拝見したいものです。

以上、印象に残った展示作品9点をご紹介しました。