過去の展覧会になります。

(前略) 本展は複数の女性アボリジナル作家に焦点をあてる日本で初めての機会となります。(中略) 伝統文化の息づかいを感じ取っていただくと同時に、イギリスによる植民地時代を経て、どのように脱植民地化を実践しているのか、そしてそれがいかにして創造性と交差し、複層的で多面的な現代のアボリジナル・アート※を形作っているのか考察します。(本展チラシより一部引用)

※アボリジナル・アートについて解説しているオーストラリア大使館サイトのリンクを貼っておきます⇓

6月24日から9月21日まで開催されていました。出品されている7名と1組の作家さんの中から、私の嗜好で恐縮ですが、4名を取り上げました。尚、茶色の文字で表記した箇所は展示室内の解説から(一部)引用しました。

◇ジュディ・ワトソン ジュディ・ワトソン(1959年生まれ)は母方にアボリジナルの祖先を持ち、ワーンイのコミュニティに属している。(中略) ワトソンは南クイーンズランド大学、タスマニア大学、モナシュ大学でそれぞれ美術教育を受けた後、1980年代後半から制作活動を始めた。1997年に先住民作家として初めて、ヴェネチア・ビエンナーレのオーストラリア館代表にエミリー・カーマ・イングワリィと、イヴォン・クールマトリィとともに選ばれた。(中略) 制作手法は、絵画、版画、ドローイング、立体作品、マルチメディアなど幅広い。近年ではパブリック・アートも多く手がけている。(以下、割愛)

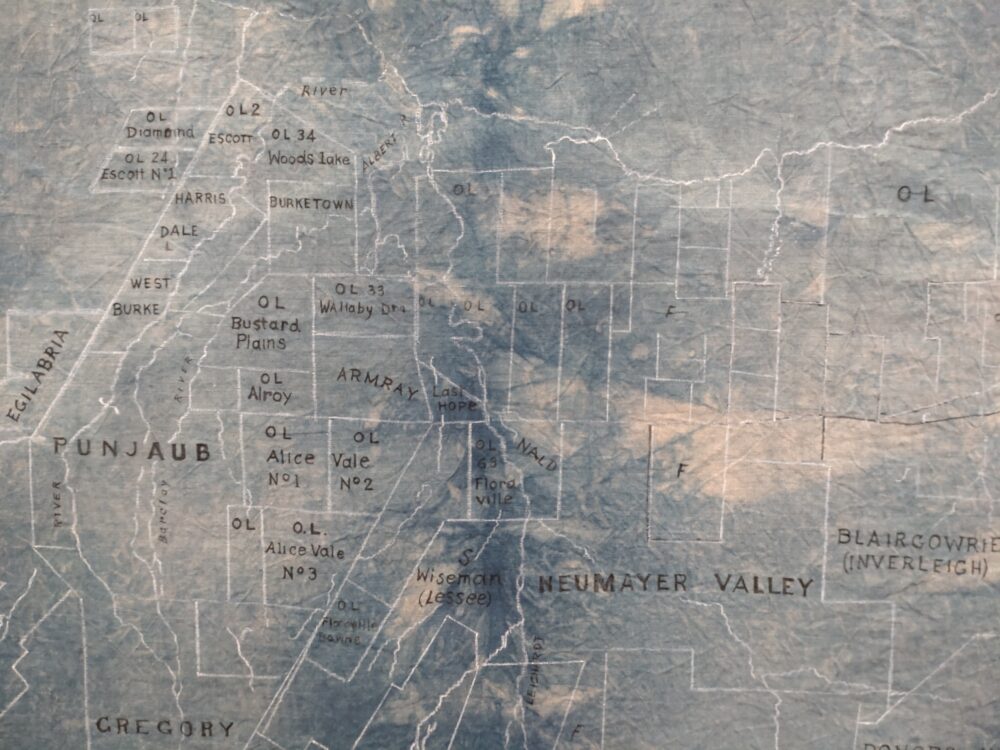

■アボリジナルの血の優位性 2005年 シン・コレ(バナナ繊維、混合繊維紙)・マグナーニコットン紙、銅板エッチング クイーンズランド州立図書館

16枚の版画からなるこの作品には、クイーンズランド州立公文書館に保管されている選挙人登録法の写しと、関連資料が印刷されている。これらの文書はアボリジナルの選挙権の有無を記したもので、選挙権を決定する基準として用いられていた。「純血のアボリジナル」であれば投票権はなく、「ハーフ・カースト(白人の血が混じっている)」であれば、ある一定の条件が合えば投票権が与えられるという分類である。(中略)

ワトソンは公式文書の上に血を模したインクの染みを重ねている。この染みは、文書の内容を象徴的に表現するだけでなく、州政府による体系的な差別がもたらした身体的および精神的な苦痛をも表現している。(以下、割愛)

「純血のアボリジナル」であれば「投票権がある」なら納得できますが「投票権がない」とは理不尽な話。血を模したインクの染みが差別の象徴とは、州政府の差別はそこまで苛烈だったのでしょうか。

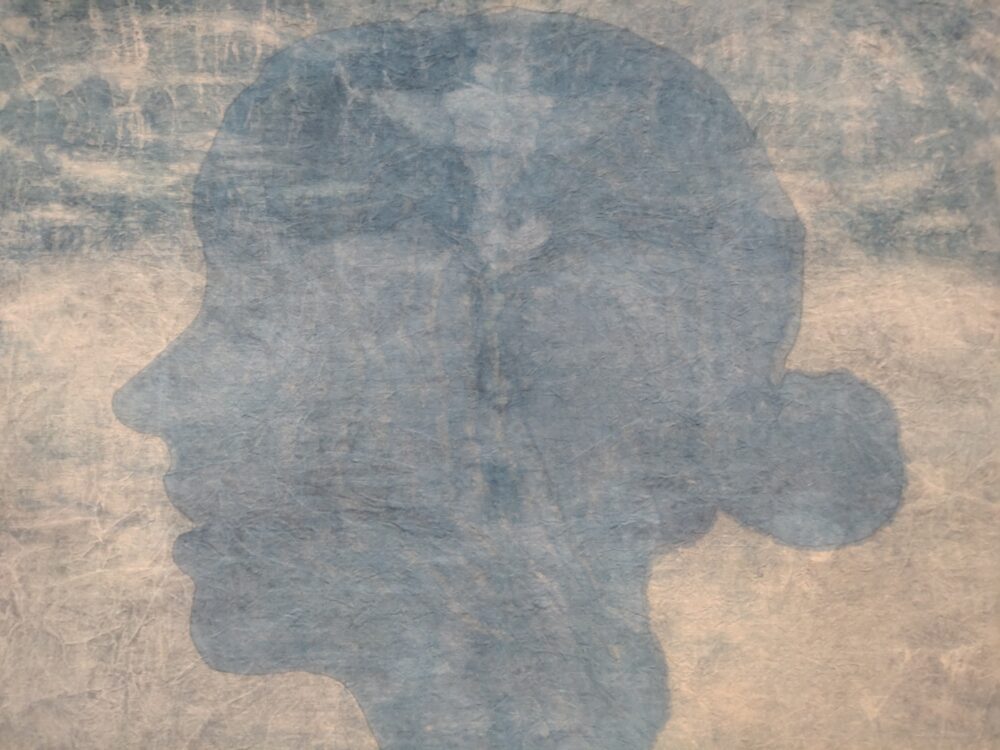

■記憶の深淵 2023年 天然藍、鉛筆、合成ポリマー絵具・麻布 作家蔵(ミラニ・ギャラリー)

藍色に手染めされた3枚の麻布は、それぞれ異なる濃淡があり、その質感は水、影、光、空気を想起させる。青はワトソンの作品に多く用いられ、作家は「記憶の色」と表現する。この作品には、過去と未来の2つの時間軸が描かれている。

左側の麻布にはワーンイの故郷を含むカーペンタリア湾の地図が白い線で描かれている。(中略) 直線が多いことから、それが地形やその土地で暮らす人々の都合を無視した第三者による人為的な境界線だと分かる。

右側の布には、ワトソンの娘ラニの横顔が描かれている。

天然藍で染められた麻布。日本人にも馴染みのある素材ですが、その画題は深刻。自身の世代で終わることなく、次の世代も変わらず向き合わなければならない、という母娘の覚悟が表現されているかのようです。

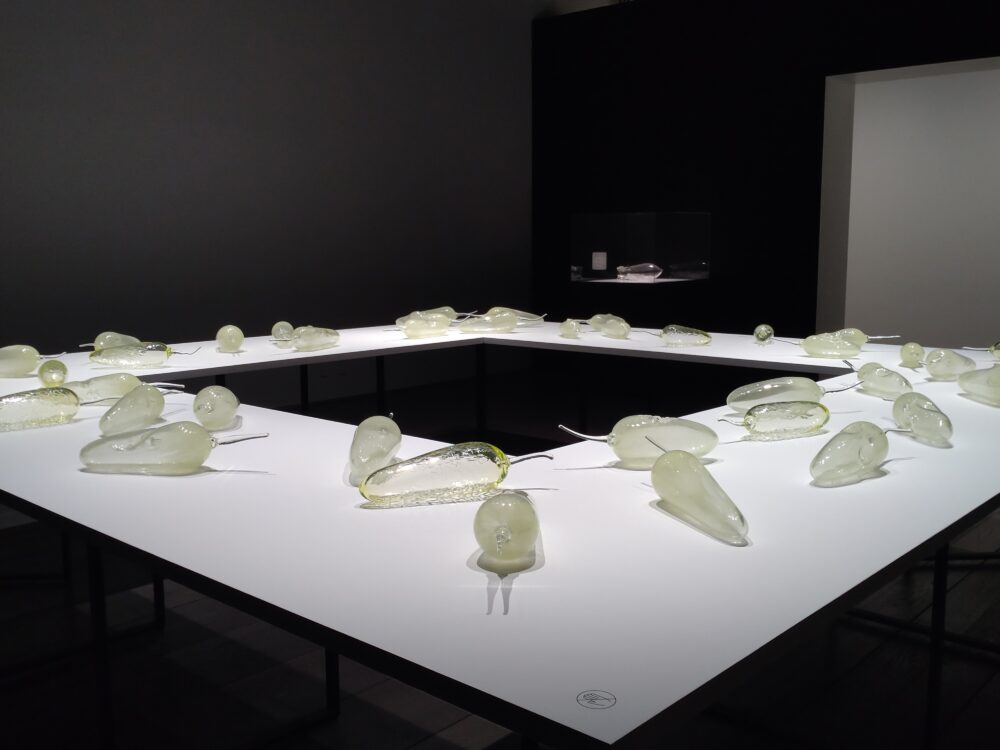

◇イワニ・スケース イワニ・スケース(1973年生まれ)は、南オーストラリア州の内陸の町ウーメラに生まれ、コカタ、ヌクヌ、そしてマーニングの3つのコミュニティに属している。(中略) スケースは南オーストラリア大学視覚美術学科でガラス制作を専攻。吹きガラスを中心としたインスタレーションを制作している。(中略) 吹きガラスによって表現される繊細で有機的なフォルムとシンプルな造形は、祖先の大地と地域住民への壊滅的な影響を象徴する強力なシンボルとして機能し、(以下、割愛)

■えぐられた大地 2017年 ウランガラス(宙吹き) 石橋財団アーティゾン美術館

42個のガラスからなるこの作品は、オーストラリアのウラン資源採掘とそれによって引き起こされる環境汚染をテーマにしている。(中略) ガラスには微量のウラン酸化物が含まれ、紫外線を当てると緑色に蛍光(発光)する。(中略)

ガラスの形は、アボリジナルの伝統的な食料であるブッシュバナナを模して作られている。ガラスのひび割れやえぐられたような穴は、地域住民の健康被害、そして採掘によって削られ空洞化していく大地を表現している。

ガラスには微量のウラン酸化物が含まれ、紫外線を当てると緑色に蛍光(発光)するとキャプションにあります。間隔は不明ですが、展示室が鮮やかな緑色に染まります。キャプションを読み飛ばした私は、てっきり舞台で使用される演出照明かと思いましたが、実はそんな原理が働いていたのですね。ご参考まで、詳述しているサイトのリンクを貼っておきます ⇓

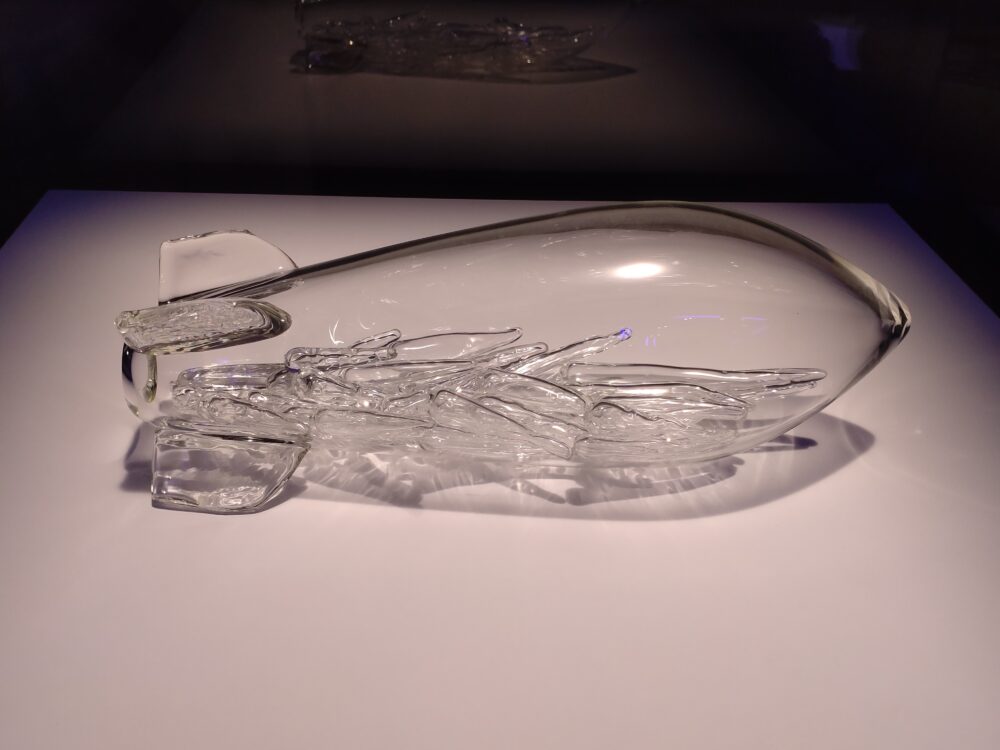

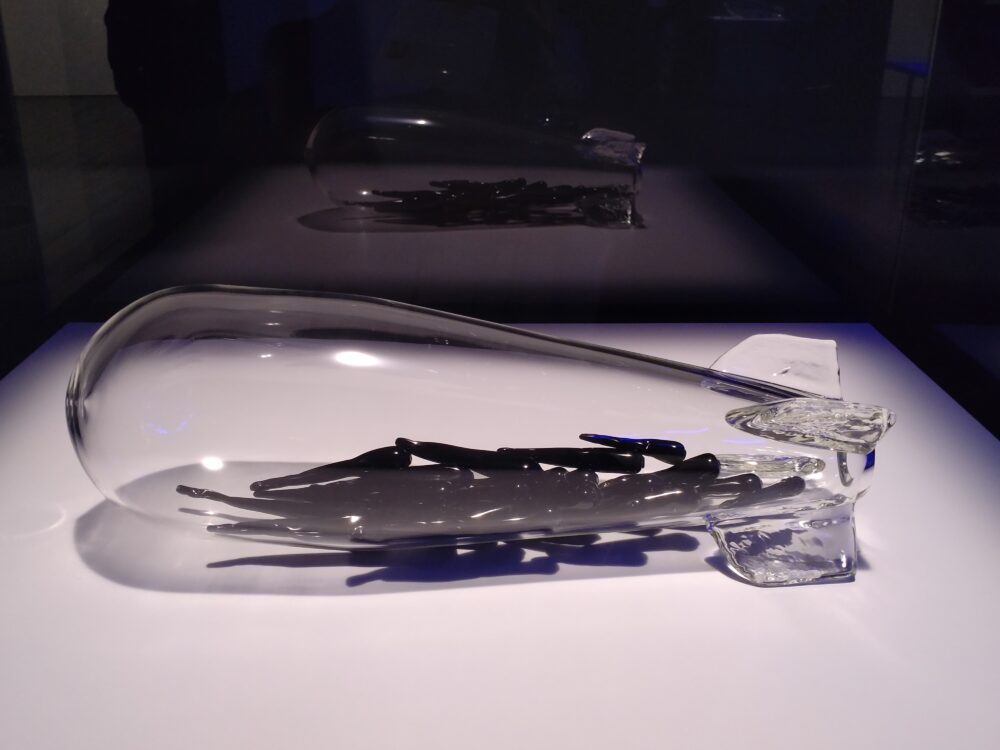

■ガラス爆弾(ブルーダニューブ)シリーズⅠ 2015年 ガラス オーストラリア国立美術館、キャンベラ

■ガラス爆弾(ブルーダニューブ)シリーズⅡ 2015年 ガラス オーストラリア国立美術館、キャンベラ

■ガラス爆弾(ブルーダニューブ)シリーズⅢ 2015年 ガラス オーストラリア国立美術館、キャンベラ

(前略)「ブルーダニューブ」は、イギリスが開発した初めての実用核兵器に付けられた名前で、オーストラリアで投下実験が行われた。実験はスケースの出身地ウーメラの北西に設置された「ウーメラ立入制限区域」内のマラリンガで、1956年から1963年にかけて7回行われた。現在もイギリスの国土面積に匹敵する地域が立入禁止となっている。

作品は、透明なガラス爆弾の中に黒いガラスが詰められている。形はブッシュヤムと呼ばれる自生の植物で、アボリジナルの人々の伝統的な食料源だ。黒光りする姿は、それが放射能に冒され毒性化したことを表すと同時に、その影響を受けた住民の姿を表現している。

ガラス爆弾シリーズⅠのみ、白いガラスが入っています。ガラス爆弾ⅡとⅢを比較すると、フォルムが大分異なっています。

6階展示室を退室し、エスカレーターで5階へ。フロアに降りると、右手に吹き抜け空間。スタイリッシュな景観に魅了されます。

■エジプト テーベ(ルクソール) セクメト神立像 新王国時代 第18王朝 アメンヘテプ3世治世 花崗閃緑岩あるいは花崗岩

◇ジュリー・ゴフ プロフィールの書かれたパネルを撮影し忘れました。悪しからず。

■1840年以前に非アボリジナルと生活していたタスマニア出身のアボリジナルの子どもたち 2008年 木製椅子・焼けたティーツリーの枝 オーストラリア国立美術館、キャンベラ

オーストラリアに自生するティーツリーから作られた未完成の槍の束が、壁に固定され、座面が取り外された古い木製の椅子に束縛されている。

よく見ると、槍には名前が焼き付けられている。1800年代初頭に家族の元から連れ去られ、非アボリジナルの人々と一緒に暮らしていたタスマニア・アボリジナルの子どもたちの約3分の1にあたる名前だ。その中にはゴフの祖先も含まれる。(中略)

ゴフはその後も調査を継続し、これまでに209人の個人を特定し、その中には10歳で生涯を閉じた子、成長後にオーストラリアの他の地域に移り住んで家族を持った子らがいた。(以下、割愛)

遠目には、古い木製の椅子に束ねられた枝かと思いましたが、その上下は鋭利に削られ、目の高さに文字が焼き付けられています。キャプションを読むと衝撃的な内容。国家権力が担った子供の連れ去りが、国をかえて現在も罷り通っている事実を思い起こしました。

■マラハイド 2008年 ニパルナ(ホバート)産石炭、鹿の角 南オーストラリア州立美術館

100個を超える石炭の欠片がひとつの糸に繋がれ、鹿の角に引っかけられている。(中略) 石炭の首飾りは、植民者による狩猟や鉱業の導入と、その結果にある伝統の喪失を示唆している。

石炭の欠片で首飾りを制作する着想に驚きました。石炭採掘を生業としていた一部のアボリジナルは、当時、石炭の欠片に愛着を持つことができたのでしょうか。

◇マリィ・クラーク マリィ・クラーク(1961年生まれ)はヴィクトリア州北西部の街ミルデューラで育ち、マディマディ、ウェンバウェンバ、ヨルタヨルタ、ブンウルンの先住民コミュニティにルーツをもつ。オーストラリア南東部の先住民文化の復興と再生に積極的に関わり、メルボルンの一部を含む「クリン・ネーョン」と呼ばれる5つの先住民コミュニティと協働し、地域資源を活用して芸術活動を行っている。(以下、割愛)

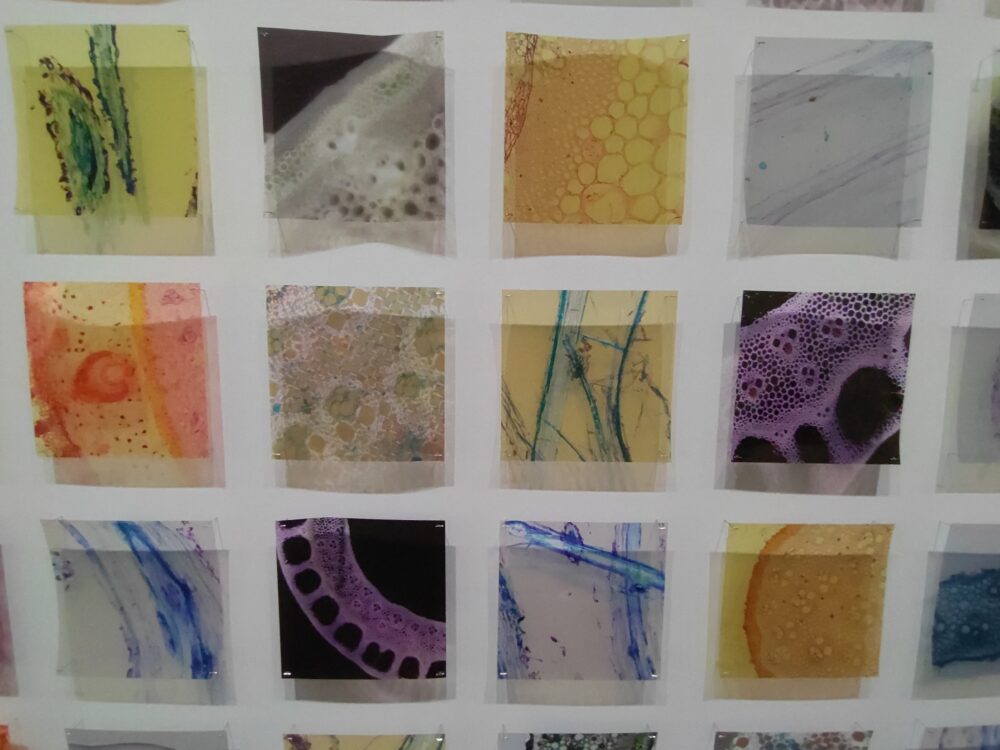

■私を見つけましたね:目に見えないものが見える時 2023年 顕微鏡写真・アセテート 作家蔵(ヴィヴィアン・アンダーソン・ギャラリー)

28cm角のアセテート紙に印刷された顕微鏡写真には、クラークの地元の河川に自生する葦の細胞が写っている。メルボルン大学の組織学研究所との共同制作で、その工程は葦の一部をパラフィンワックスに埋め込み、2ミクロンの厚さに切ったものを顕微鏡スライドにのせ、3つの異なる染色法で染めるというもの。

葦はこの地域のアボリジナルの装飾具の材料として、かつて利用されていた。クラークはその伝統を再生させ、2014年から葦を用いた首飾りの制作を行っている。(中略) この作品からはクラークの素材に対するさらなる探究と、現代的な手法による表現への関心がうかがえる。(以下、割愛)

これが葦の細胞写真とは、我々の想像力を遥かに超えるモティーフです。『私を見つけましたね』という擬人法を用いたタイトルが印象的でした。

複数のガラスケース内に、出版物が多数展示されていました。

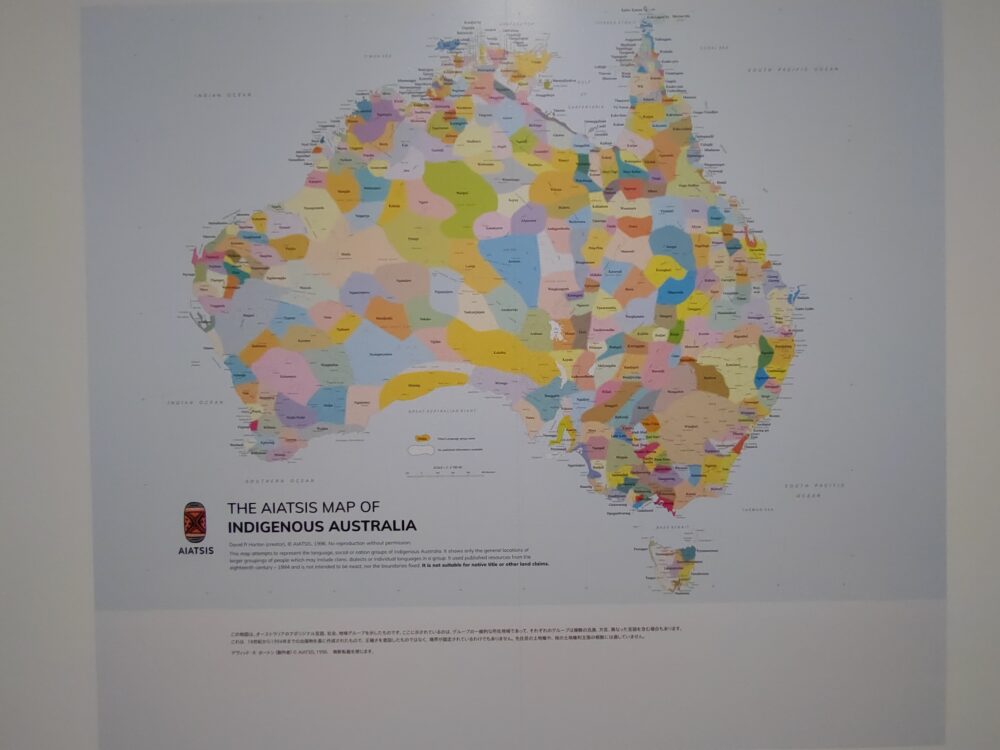

(前略) イギリスによる植民地化が始まる1788年以前には、250を超える言語と800以上の方言が先住民の間で使われていた。2016年時点では約120言語が使用され、世代が代わればそのうちの1割ほどしか残らないだろうと予測されている。(以下、割愛)

| 【ふるさと納税】彩果の宝石フルーツゼリーコレクション(66個入) 【11100-0301】 価格:10000円 |

5階展示室を退室し、エスカレーターで4階へ。フロアに降りると、女神像が視界に入ってきました。

■クリスチャン・ダニエル・ラウホ 勝利の女神 大理石

石橋財団コレクション選 コレクション・ハイライト このフロアでは、19世紀から20世紀前半までのフランスを中心とする西洋近代美術、日本の近世美術、明治期から戦前にかけての日本近代美術、そして抽象表現主義や具体美術協会といった戦後美術まで、石橋財団コレクションのハイライトをお楽しみいただきます。なかでも戦後フランスで活躍したアンフォルメルの画家ザオ・ウーキーのコレクションは、国内最大規模のものです。(以下、割愛)

石橋財団コレクションについては、過去のブログで数回ご紹介したので、当ブログではざっとご紹介するに留めます。

入室すると《石橋財団コレクション選 コレクション・ハイライト》の代表作が先ず視界に入ります。何度か拝見していますが、いつ拝見しても味わい深い。

後ろ姿から、女の子の愛らしさが伝わってきて微笑ましい。国立西洋美術館/常設展で拝見した《黒いドレスの女性(観劇の前)》も素敵でした。

ルノワール作品は、若い頃から好んで鑑賞してきました。本作品も初見の時、食い入るように拝見しました。

■浅井忠 グレーの洗濯場 1901年 油彩・カンヴァス

浅井作品に久々に遭遇。興味深く拝見しました。

■重要文化財 藤島武二 黒扇 1908−09年 油彩・カンヴァス

拝見するのは2度目。世界に伍する西洋画家が日本にもいたことを再認識しました。

■新収蔵作品 桑山忠明 Untitled 1960年

(前略) 1958年に渡米し、1961年にグリーン・ギャラリーでの初個展でデビュー。その後もニューヨークを拠点に制作活動を展開しました。(中略) この作品は、カンヴァスに裏打ちされた和紙に日本画の顔料を使った自製の絵具で描いています。(以下、割愛)

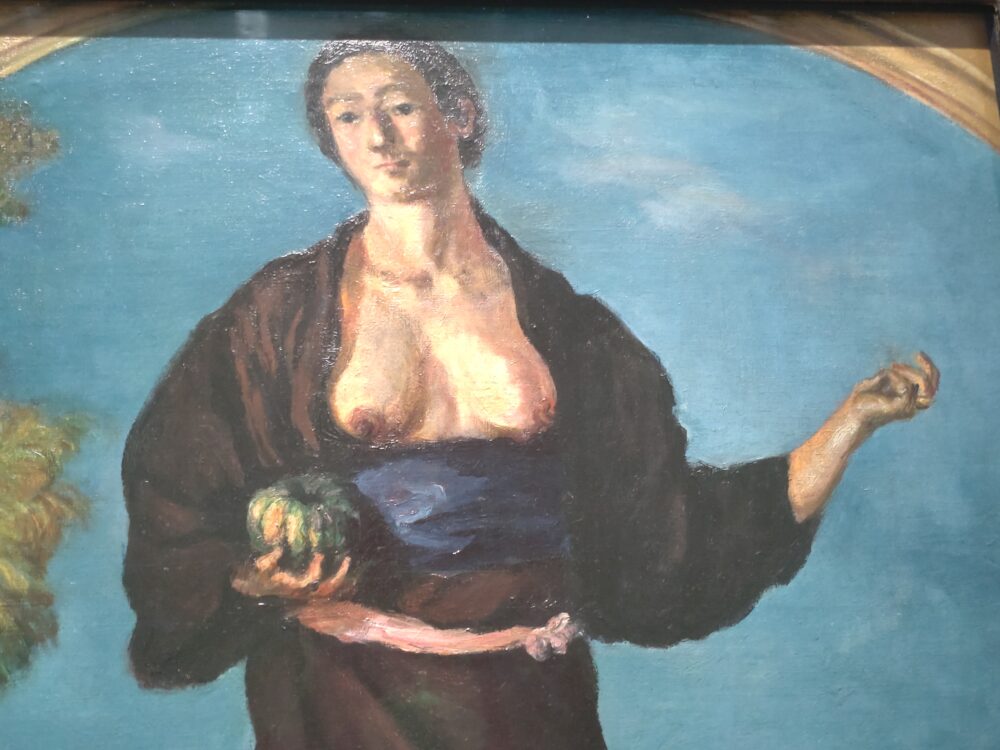

■岸田劉生 南瓜を持てる女 1914年 油彩・カンヴァス

岸田劉生と言えば《麗子像》ですが、本作もインパクト大。なぜ南瓜を持っているのか、なぜ腹を覆って胸をはだけているのか、不可解なことだらけですが、そうした疑問が些細に思えるほど、青空の下、堂々たる姿で佇んでいます。

■藤田嗣治 ドルドーニュの家 1940年 油彩・カンヴァス

拝見するのは2度目。人の気配のない部屋に、調度品・日常品が簡素に整えられています。壁と床の境界さえ曖昧な無機質な部屋が、乳白色・黒色を基調に描かれています。ミステリアスです。

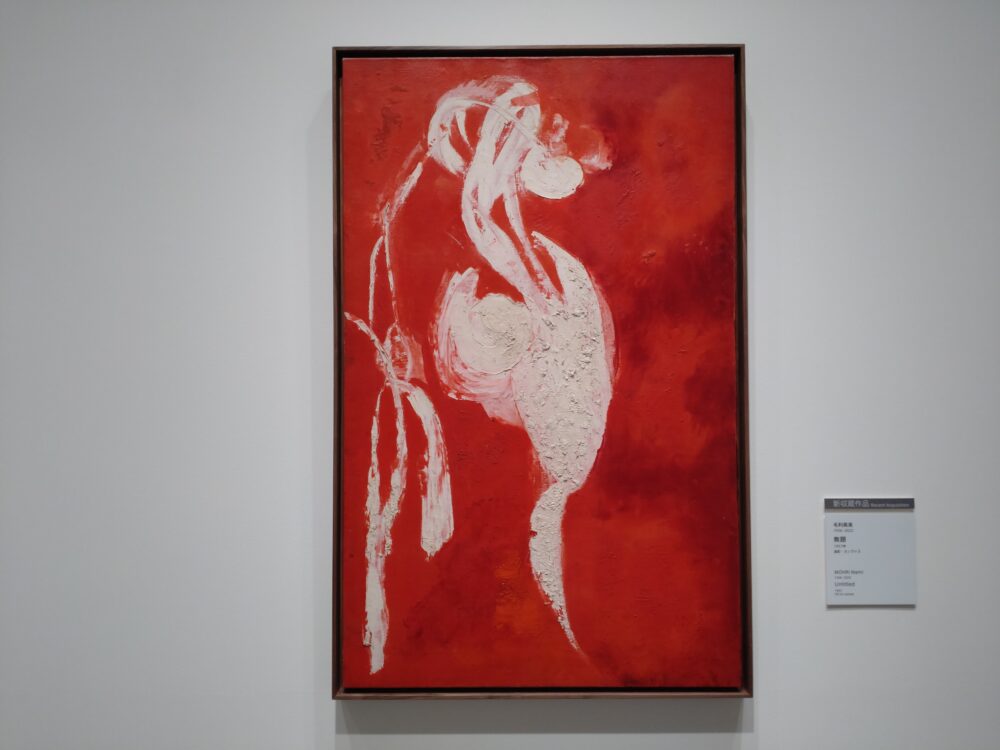

■新収蔵作品 毛利眞美 無題 1957年 油彩・カンヴァス

残念ながら、前衛芸術は全く判りません…。

■ザオ・ウーキー 水に沈んだ都市 1954年 油彩・カンヴァス

黒縁がブルーを引き立てていました。本作の画題は現実か非現実か。幻想的な画風に魅了されました。

■ザオ・ウーキー 07.06.85 1985年 油彩・カンヴァス

鑑賞者によって様々な解釈の成り立つ創造性豊かな作品。理屈抜きに素敵。

■ザオ・ウーキー 風景2004 2004年 油彩・カンヴァス

鮮やかな色彩に目を奪われました。甲乙付け難いザオ・ウーキー作品3点をご紹介しました。この展示室も大層見応えがありました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。