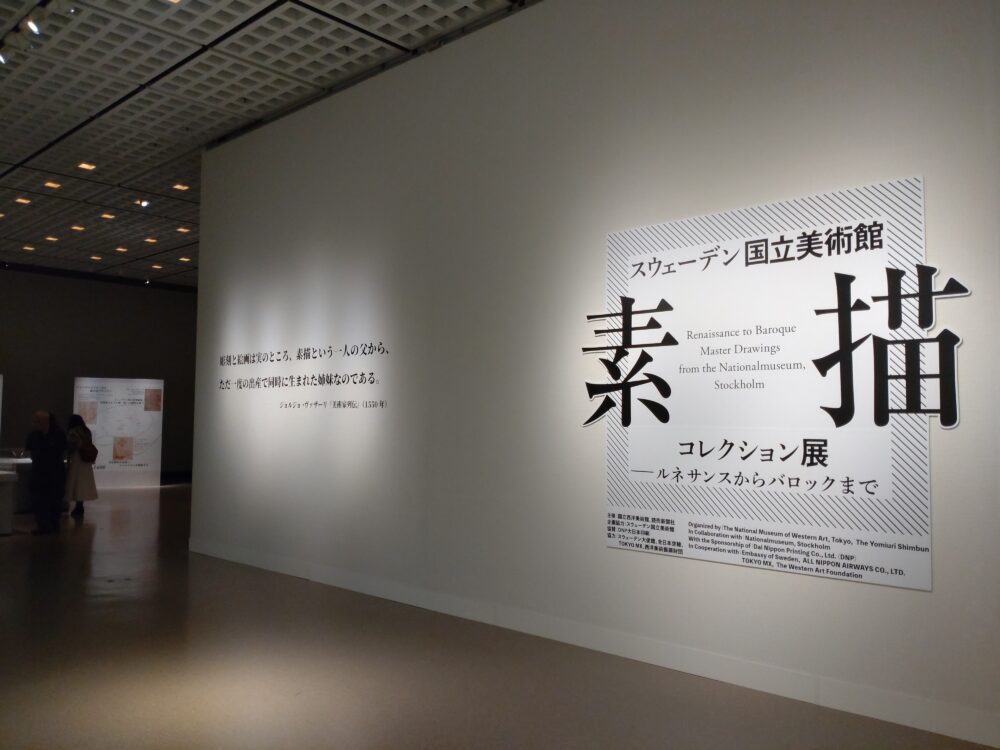

過去の展覧会になります。

副題は《ルネサンスからバロックまで》。スウェーデン国立美術館から約80点が来日! 7月1日から9月28日まで開催されていました。

素描とは? 素描(デッサン、ドローイング)は、線描中心の平面作品と定義されます。使用される画材や技法は、時代や地域によってさまざまで、描く対象や目指す表現に応じて選ばれることもありました。制作の目的もさまざまです。とくに美術作品の構想を練るプロセスと結びつく場合が多いことから、16−17世紀の文筆家たちは、素描をあらゆる造形の基礎ととらえ、高く評価しました。(以下、割愛)

スウェーデン国立美術館の素描コレクション 1792年、ストックホルムに開設されたスウェーデン国立美術館は、世界で最も古い公立美術館の一つです。王室の収蔵品をコレクションの基礎とし、中世から今日にいたる美術、工芸、デザインを幅広く収蔵しています。なかでも版画と合わせて約500,000点にのぼる素描コレクションは、質、量ともに世界屈指のものと評価されます。(以下、割愛)

※ パネルの解説より一部引用しました。

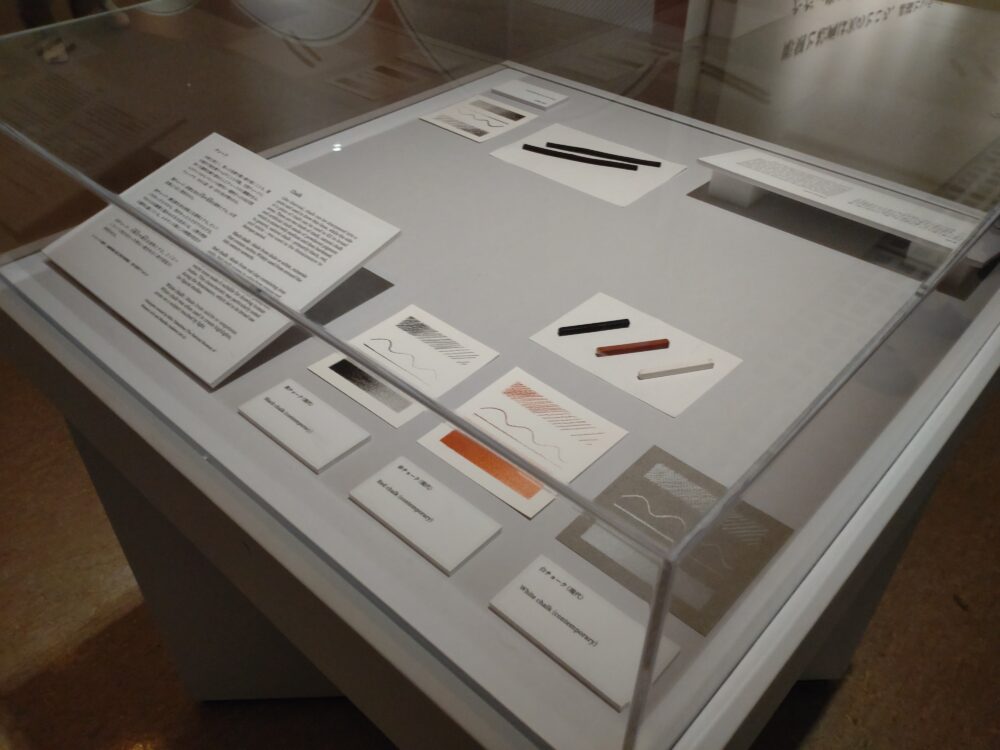

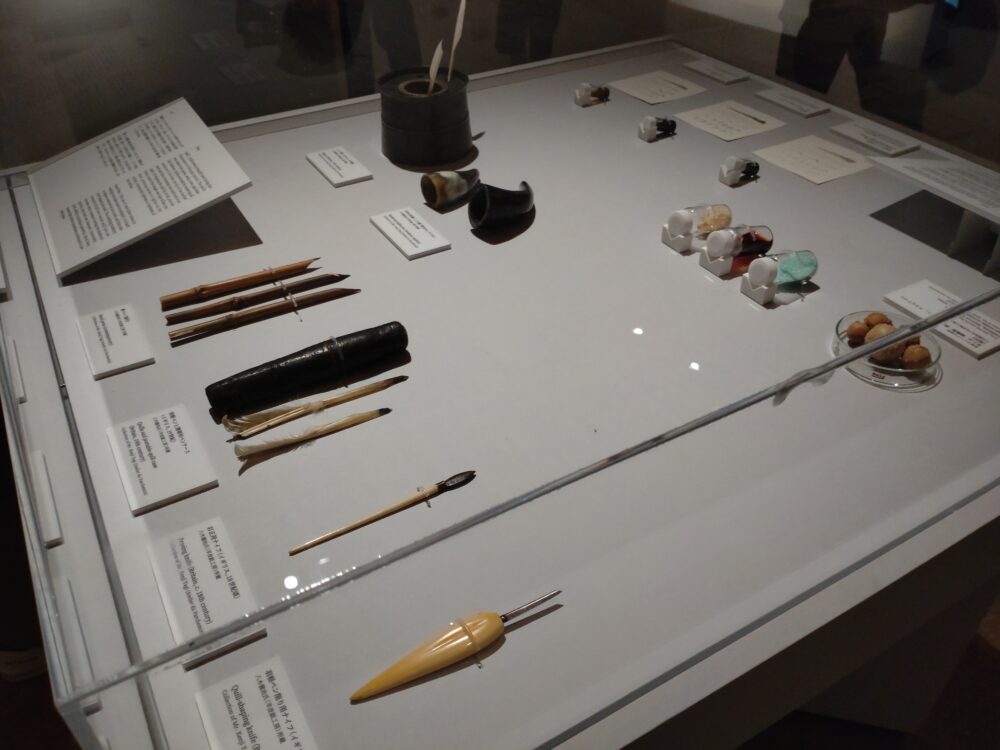

⇓ ガラスケース内には、画材が展示されていました。

木炭 小枝を蒸し焼きにして作られる。削った先端で鋭い線を描くことができ、腹の部分で面を塗りつぶすこともできる。指や布でこすると柔らかなぼかしの効果が生まれ、陰影表現にも適している。さまざまな表現が可能で、羽根や筆を使えば線を容易に消すこともできるため、習作に好んで用いられた。

チョーク (前略) 天然チョークと、砕いた顔料を練り固めた人工チョークの2種類がある。ルネサンスからバロックの時代に一般的だったのは天然チョークで、主に黒・赤・白の3色が使われた。(以下、割愛)

インク インクはペンや筆に含ませて用いられる。ルネサンスからバロック期に一般的に使われたのは、没食子インク、ビスタ、墨、セピアの4種類である。(以下、割愛)

水彩・不透明水彩(グアッシュ)・淡彩 水彩:(割愛) 不透明水彩(グアッシュ):水彩の絵具に、白色の顔料またはチョークや大理石を砕いた粉末が加えられる。(以下、割愛) 淡彩:(割愛)

ペン 羽根ペン:ルネサンスからバロックの時代におもに用いられた。ガチョウ、白鳥、カラスなどの羽根を原料とする。(以下、割愛) 葦ペン:(割愛)

メタルポイント 鉛や銀などの金属棒の先端を尖らせた描画道具。描画の際には、あらかじめ紙に下地を薄く塗っておく。下地は骨粉と膠を混ぜて作られ、そこに顔料を足して淡い色調にすることもある。下地を塗った紙にメタルポイントで描画すると、金属の粒子が付着し、うっすらと色がつく。

※ キャプションより(一部)引用しました。

本展は地域別の4章構成でした。印象に残った展示作品をご紹介しましょう。No.37(国立西洋美術館所蔵)以外の掲載作品は全てスウェーデン国立美術館所蔵。 尚、緑色文字で表記した箇所は展示室内の解説より(一部)引用しました。

Ⅰ イタリア

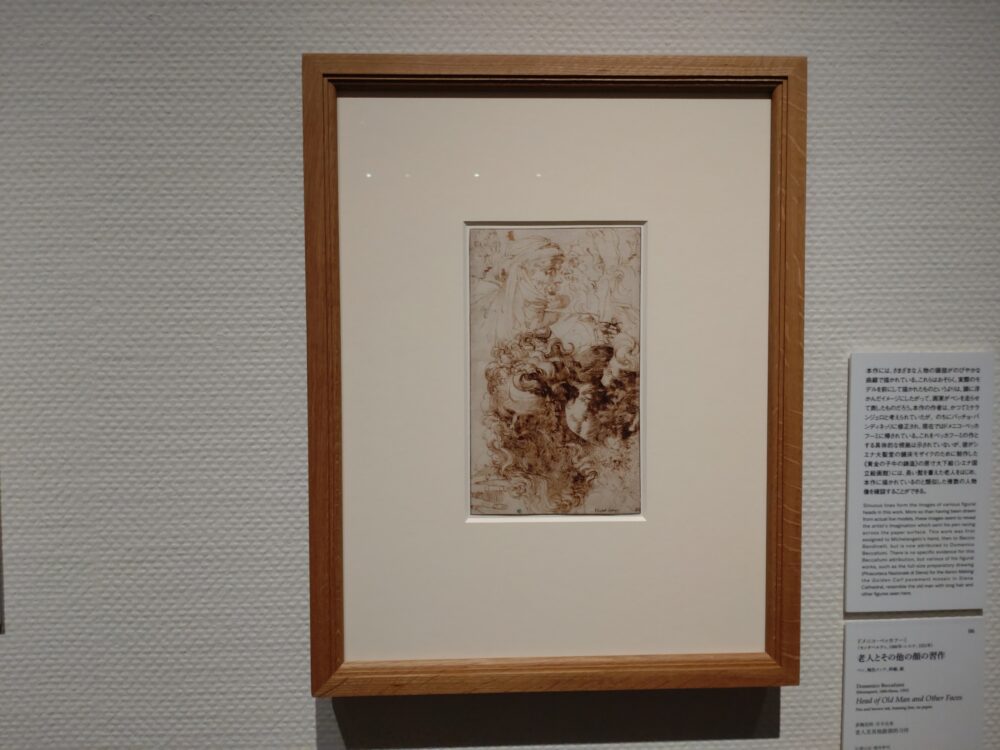

ドメニコ・べッカフーミ 老人とその他の顔の習作 ペン、褐色インク、枠線、紙

本作には、さまざまな人物の頭部がのびやかな曲線で描かれている。(中略) 本作の作者は、かつてミケランジェロと考えられていたが、のちにバッチョ・バンディネッリに修正され、現在ではドメニコ・ベッカフーミに帰されている。(以下、割愛)

本作品は多くの来館者の興味を引いたようです。正面から撮影するタイミングを狙って、何度か行ったり来たりしました。仮にミケランジェロ作品と聞いても疑いを持たない位、重厚な雰囲気を纏っています。但し、顔の判別が覚束ない。図示したものを傍らに掲示してほしかったです。

パルミジャニーノ 聖ヨハネと男性聖人を伴う「長い首の聖母」のための習作、左に向かって歩く男性 ペン、褐色インク、灰色の淡彩、赤チョーク、枠線、紙

本作品はマニエリスムの代表的な画家、パルミジャニーノが晩年に手掛け、未完のまま遺した有名な《長い首の聖母》(参考図)の習作である。パルミジャニーノはその油彩画を制作するにあたり、全体もしくは部分を表した約30点の素描習作を残したが、本作を含むそれらの作品群は画家の試行錯誤の痕跡をとどめるものとなっている。(以下、割愛)

素描の傍らに⇑参考図が掲示されていました。この印象的な油彩画を制作するにあたり、描かれた素描約30点のうちの1点と知り、取り上げてみました。画家の試行錯誤の痕跡をとどめるものとキャプションにある通りかと思いました。

ドメニコ・ティントレット ウィルギニアの死 インク、油彩、あたりづけ、紙

(前略) 共和制ローマの時代、司法をつかさどっていた十人委員会のひとりであったアッピウス・クラウディウスは、百人隊長の娘ウィルギニアに恋し、彼女を我がものにするために家来と共謀して不当な裁判を起こした。彼女の婚約者の訴えも虚しく、裁判はアッピウス・クラウディウスの思うままに進んだが、ウィルギニアの父はやむなく彼女を刺し殺し、裁判を無効にした。(以下、割愛)

太く荒々しいタッチで描かれています。物語は理不尽に展開し、衝撃的な結末を迎えます。その物語と素描のマッチングが見どころでした。

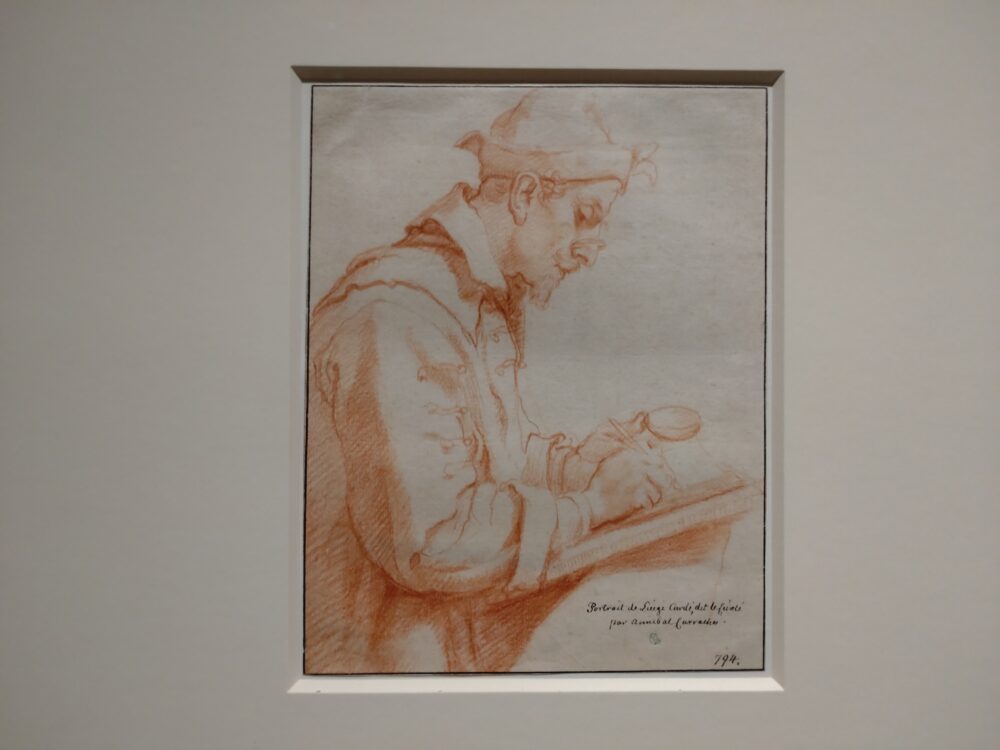

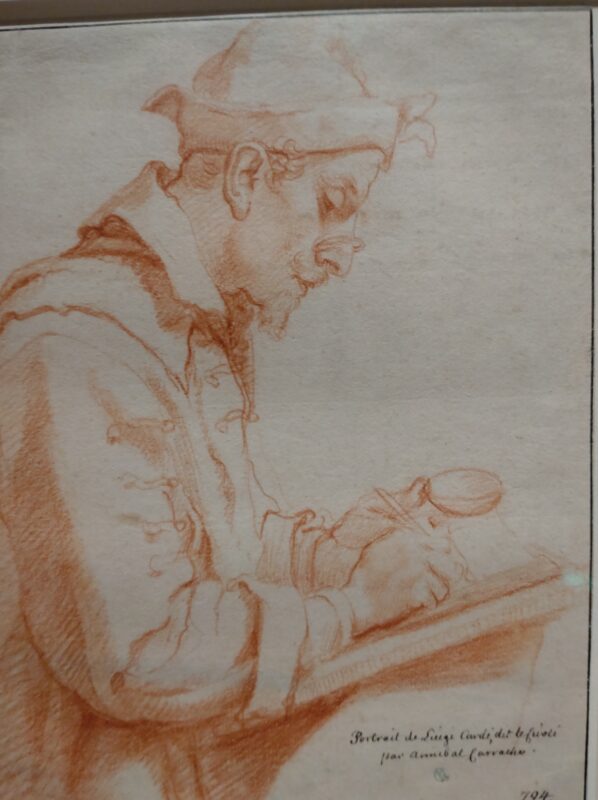

アンニーバレ・カラッチ 画家ルドヴィーコ・カルディ、通称チゴリの肖像 1604−09年頃 赤チョーク、褐色インクによる書き込み、黒インクによる枠線、紙

無条件に好ましく感じられる作品ではないでしょうか。勤勉な人物がモティーフ、という点も好印象。画面に描線が多くある訳ではありませんが、完成度の高さを感じました。音声ガイドによると、カラッチ家はボローニャで、イタリア美術の後進育成に尽力した(主旨)とのこと。

Ⅱ フランス

ジャック・ベランジュ 女庭師 ペン、褐色インク、青の淡彩、グラファイト、赤チョーク、部分的な印づけ、紙(本紙より切り抜いて別紙に貼りつけ)

青の淡彩が効果的です。愛嬌のある表情とは裏腹に、頭上に壺を保持する腕の逞しさが、庭師という職業を裏打ちしています。ウエストに当てた右手の角度を決めかねたかのように、描線が重なっていますね。

ジャック・カロ 聖アントニウスの誘惑 筆、褐色インク、褐色の淡彩、黒チョーク、白のハイライト、枠線、部分的な印づけ、紙

nos.36−37は、キリスト教の聖人アントニウスにまつわる伝説を描く。荒野で修行中のアントニウスのもとに悪魔が現れ、その信仰を試すべく、肉体的・精神的攻撃を加えている。no.36が下絵素描、no.37がそれに基づく版画(印刷により構図は左右反転)と考えられるが、両作品を比べると細部にさまざまな違いが見つかる。なかでも大きな違いは、アントニウスの表現であろう。素描のアントニウスが地面に尻餅をつき、相当な劣勢に立たされている一方、版画のアントニウスは、上空に現れた悪魔の親玉に向かって力強く十字架をかざしている。

キャプションを読み、地面に尻餅をつき、相当な劣勢に立たされているアントニウスを探しました。画面手前に尻餅をついている人物がいましたが、主役という位置付けからすると程遠い印象です。本作品についても、図示したものを傍らに掲示してほしかったです。

ジャック・カロ 聖アントニウスの誘惑(第二作) 1635年頃 エッチング、紙 国立西洋美術館所蔵

マットを撮影しないよう画面を4分割して(重複しています)撮影。

目を凝らして拝見しましたが、上空に現れた悪魔の親玉に向かって力強く十字架をかざしているアントニウスを発見することは叶いませんでした。

ルネ・ショヴォー テッシン邸大広間の天井のためのデザイン ペン、黒インク、筆、不透明水彩、透明水彩、金泥、紙

スウェーデンの国王付き建築家ニコデムス・テッシンが、ストックホルムの自邸のために制作させた天井装飾のデザイン。作者のショヴォーはフランス出身の彫刻家で、やはりスウェーデン国王に仕えた。

中央には、竪琴を奏でる芸術の神アポロンと詩神ムーサたちが描かれ、その周囲を、芸術の擬人像や著名な芸術家の像が取り囲む。

本展のチラシに採用されている作品。黒インクや水彩と共に、金泥が使用されています。この金色と青色の組み合わせが、装飾的なデザインと相まって壮麗です。ミュージアム・ショップで本作のクリア・ファイルを購入しました。

セバスティアン・ブルドン 紅海渡渉 赤チョーク、赤の淡彩、白のハイライト、紙

音声ガイドによると、画題はモーセとイスラエル人の物語。エジプトでの迫害に苦しんだ人々は故郷イスラエルを目指します。背後にはエジプト軍が迫る場面が描かれています。

以前、映画『十戒』を鑑賞しました。この場面は物語のクライマックスですよね。海が割れて現れた道に、驚愕しつつも歓喜したイスラエル人の集団。エジプト軍を間一髪、振り切った彼らの安堵が見事に表現されていました。

海が追っ手のエジプト軍を飲み込みます。画面左には、その緊迫した場面が!!

| 価格:24000円 |

Ⅲ ドイツ

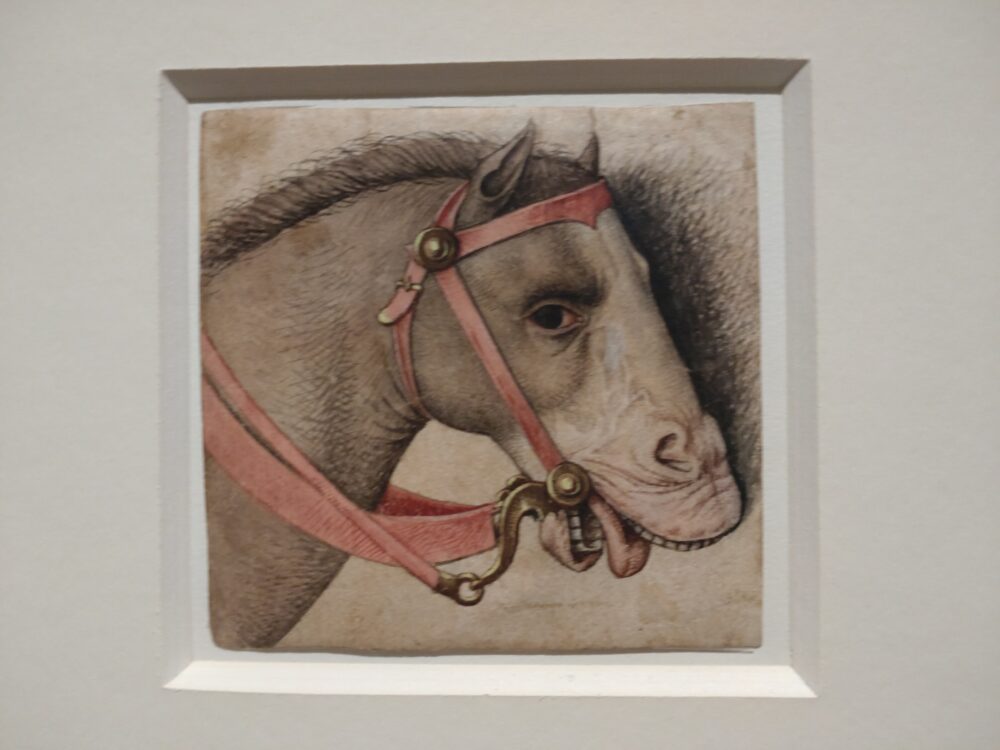

南ドイツ (制作者不詳) 右を向く馬の頭部 ペン、褐色インク、不透明水彩、透明水彩、紙

動物がモティーフとなった作品が登場。写実的でありながら、どこかコミカル。制作者は不詳とのことですが、味わい深い小品でした。

アルブレヒト・デューラー 三編みの若い女性の肖像 1515年 黒チョーク、木炭、枠線、紙

(前略) 彼の芸術の中核にはつねに版画があったが、素描もまた、線を操ることでいかなるものをも可視化しようとしたデューラーにとっては同様に肝要だった。(中略) デューラーの意識はおもに像主の容貌に注がれたと見え、若い女性の顔の各部や凹凸、ひいては肌の質感までもが、簡潔ながら細微な線の集積でデリケートに描出されている。(以下、割愛)

画面上部に制作年『1515』が記されていました。横のサインは、AとDを組み合わせたものでしょうか。魅力的な女性には見えませんが、500年前に実在していた人物、として鑑賞すると、多少なりとも親近感が…。

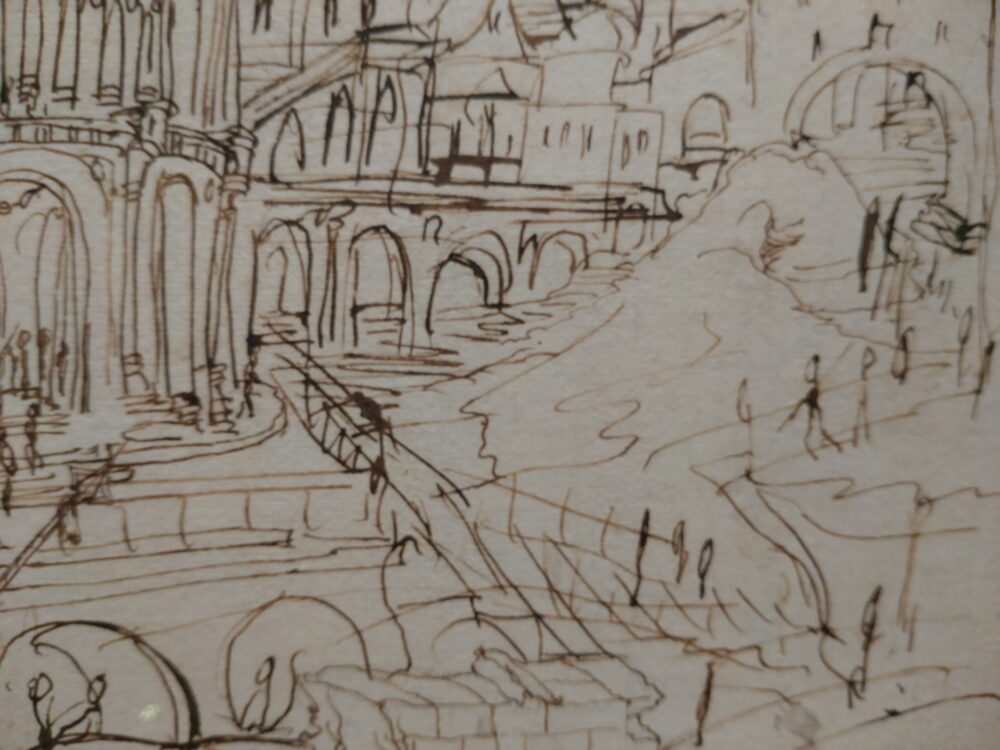

ルートヴィヒ・レフィンガー ヘレネを伴い遁走するパリス ペン、褐色インク、黒チョーク、紙

画題も、デフォルメされたモティーフの猫写も、共に興味深く、取り上げてみました。

後に鑑賞されることを想定せず、ラフに描かれた印象。周囲の情景は相当デフォルメされています。多忙な画家が、速筆で一気呵成に仕上げたであろう勢いを感じました。

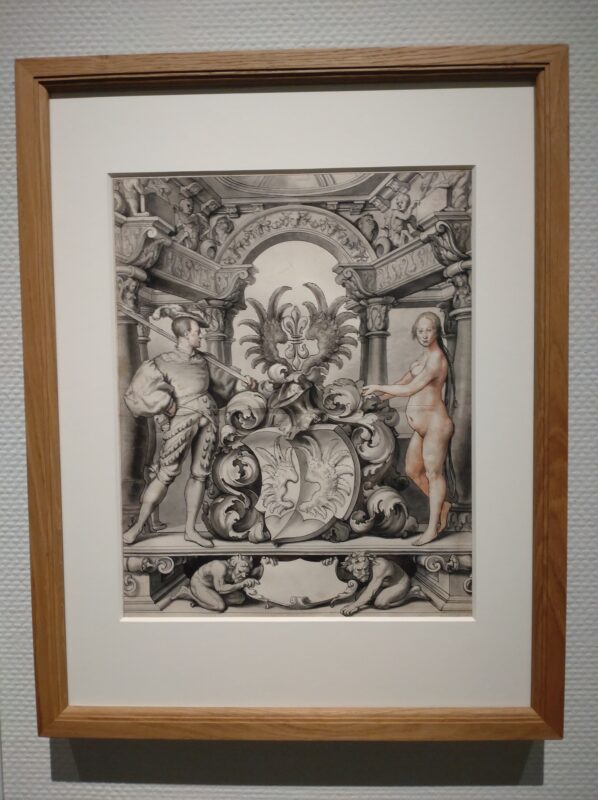

ハンス・ホルバイン バーゼルのラハナー家の紋章盾があるステンドグラスのデザイン ペン、黒インク、灰色の淡彩、赤みがかった水彩による後補、紙

ドイツ生まれのハンス・ホルバインは、1536年までにイングランド国王ヘンリー8世の宮廷画家となり、16世紀を代表する肖像画家のひとりとして活躍した。(中略) ホルバインはとりわけキャリアの初期に、さまざまなステンドグラスのためのデザインを手がけたが、この素描は古典的な造形要素をそれ以前の作品よりも精巧に描出しており、1530年ごろのものと考えられる。

音声ガイドを聴いたはずですが、寄る年波には勝てず、記憶に残っていません(-_-;) 陰影表現に優れた完成度の高い作品でした。ほぼ左右対称に描かれている中にあって、人物のみが異なります。それにしても、この全裸の女性はいただけない。

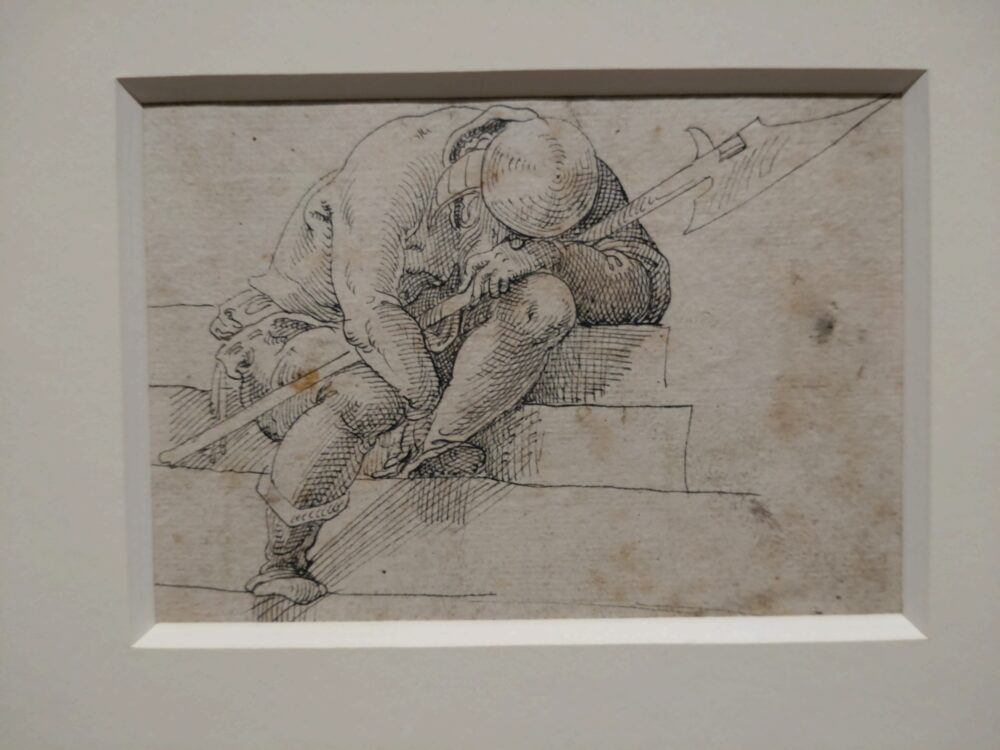

ヨースト・アマン 斧槍を抱えて眠り込むキリストの墓の番兵 ペン、黒インク、紙

(前略) 画家は本作において、一つひとつの描線の太さないし強さはほぼ均質にしながらも、それらの密度を部分ごとに変えることで形象を描きだしている。(以下、割愛)

珍しい画題なので、取り上げてみました。日がな、キリストの墓を監視していたのでしょうか。過酷な任務の実態が垣間見えます。もしや前の晩に深酒をしたのでは?と勘繰りたくなるほど熟睡しています。必要最低限の描線で、人物を立体的に表現しています。

Ⅳ ネーデルラント

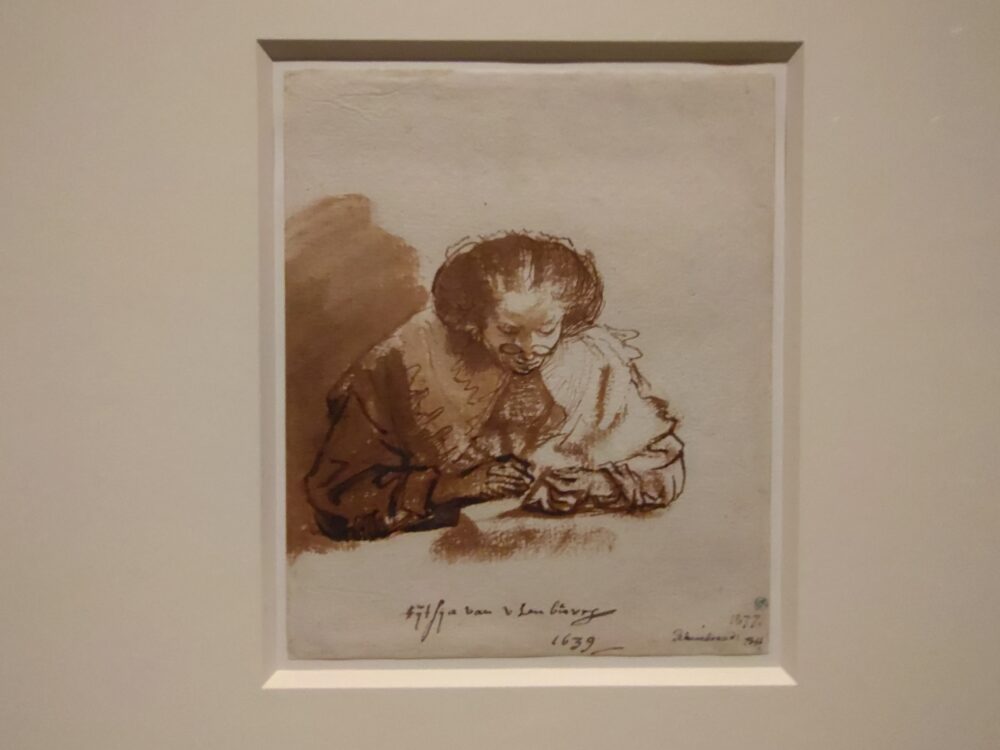

レンブラント・ファン・レイン ティティア・ファン・アイレンブルフの肖像 1639年 ペン、褐色インク、褐色の淡彩、紙

うっかり見過ごしそうな小品。こなれた筆致に惹かれ、キャプションに視線を移したら、何とレンブラントではありませんか! 手作業の内容は分かりませんが、中高年の女性が一心に作業する日常の一コマが描かれていました。

ヤン・デ・ブライ 少年の肖像 1660年頃 黒・赤・白のチョーク、紙

大人びた表情を見せる少年の肖像。油彩画の準備段階で描かれたものなのか、単なる習作なのか。もし油彩画があるなら、いつか拝見したいですね。

リュカス・ファン・レイデン 若い男性の肖像 1521年 木炭、黒チョーク、白チョーク?、黒インクによる枠線、灰色がかった紙

画面左に、制作年『1521』とサインが書き込まれていました。顔の陰影や巻き毛の表現等、優れたテクニックを駆使して描かれています。

リュカス・ヴァン・ユーデン 郊外の地所を臨む風景 ペン、褐色インク、筆、青・黄・灰色の淡彩、青の不透明水彩、枠線、紙

人物がふたり、画面右手に描き込まれていました。座っている方の人物は地主さんでしょうか。何か記録しているようにも見受けられました。

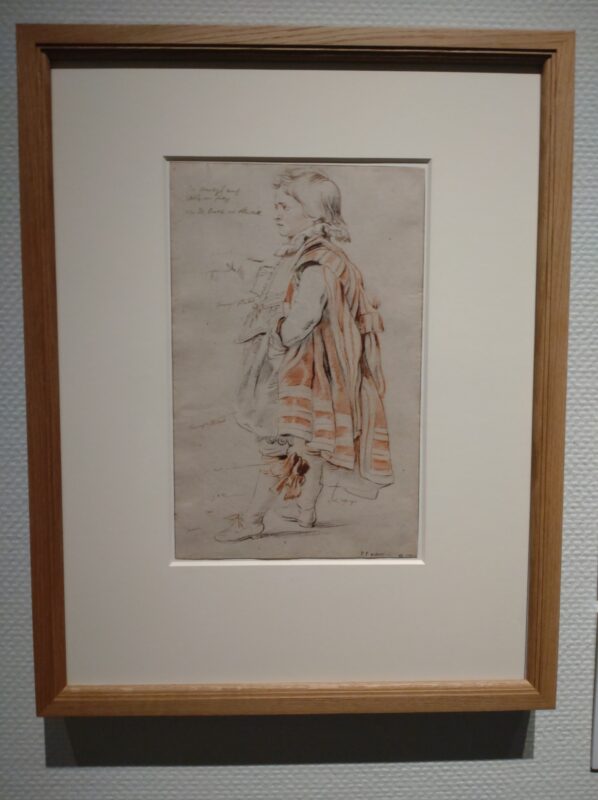

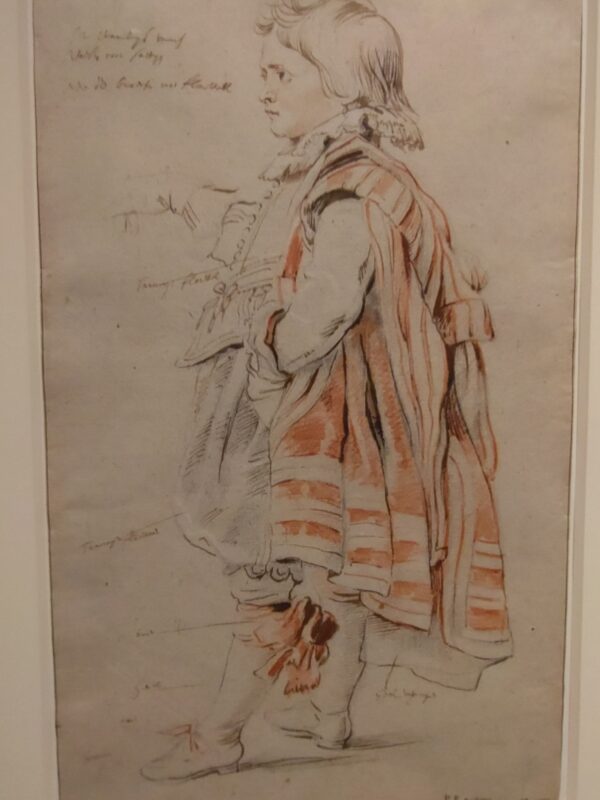

ペーテル・パウル・ルーベンス アランデル伯爵の家臣、ロビン 1620年 ペン、褐色インク、黒と赤のチョーク、白チョークによるハイライト、黒インクによる枠線、紙

アランデル伯爵夫人アレシア・タルボットを従者らとともに描いた肖像画(参考図)の習作素描。(中略) 本作品のモデルは夫人の従者ロビンで、右手に鷹狩り用のグローブをつけている。余白には、ルーベンス自身により衣装の色や素材について書き込みがなされている。(以下、割愛)

本作品は非常に見応えがありました。モデルとなった家臣、ロビンは6頭身に届かない、ほぼ5頭身に描かれています。まだ少年なのか、遺伝的に背丈が低いのか。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。撮影したものの、ピントがずれていて掲載を見送った作品も2、3あります。

―余談①― 展示84作品のうち、音声ガイドの対象が18作品。多いのか少ないのか、私には見当がつきませんが、音声ガイドの対象に加えてほしい作品、傍らに図示してほしい作品が少なからずありました。会場の監視員さんに尋ねる訳にもいかず、疑問が解決しないまま、悶々として会場を後にしました。

―余談②― 以前、西洋美術館で開催された(と記憶しますが)《レンブラント展》(もはや正式なタイトルも覚えていません。)を鑑賞した折、その才能に圧倒されました。時代も国も超えて、魅力的な作品を遺した画家を挙げるとしたら、ボッティチェリ、ダヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ etc.そこにレンブラントも加えたいです。