過去の展覧会になります。

日本経済新聞社主催。7月30日から8月18日まで開催されていました。展示作品は全て撮影可。印象に残った展示作品をご紹介しましょう。尚、青緑色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

錬磨の初期作品 ― 1950−70年代 小泉淳作は、戦時中の学徒出陣による招集体験を経て、1948年(昭和23年)に東京美術学校に復学しています。(中略) 初期作品は、ルオーやビュフェなど西洋近代や現代絵画の影響を受けた重厚な作風を示すと同時に、画家の質実な精神を知らせるものです。(以下、割愛)

✧顔 1958年 紙本彩色 個人蔵

同タイトルの作品3点のうち1点をご紹介しましょう。瞳・鼻筋はモディリアーニ作品を連想させますが、分厚い唇は別物。混沌としていながら、まとまっている印象です。

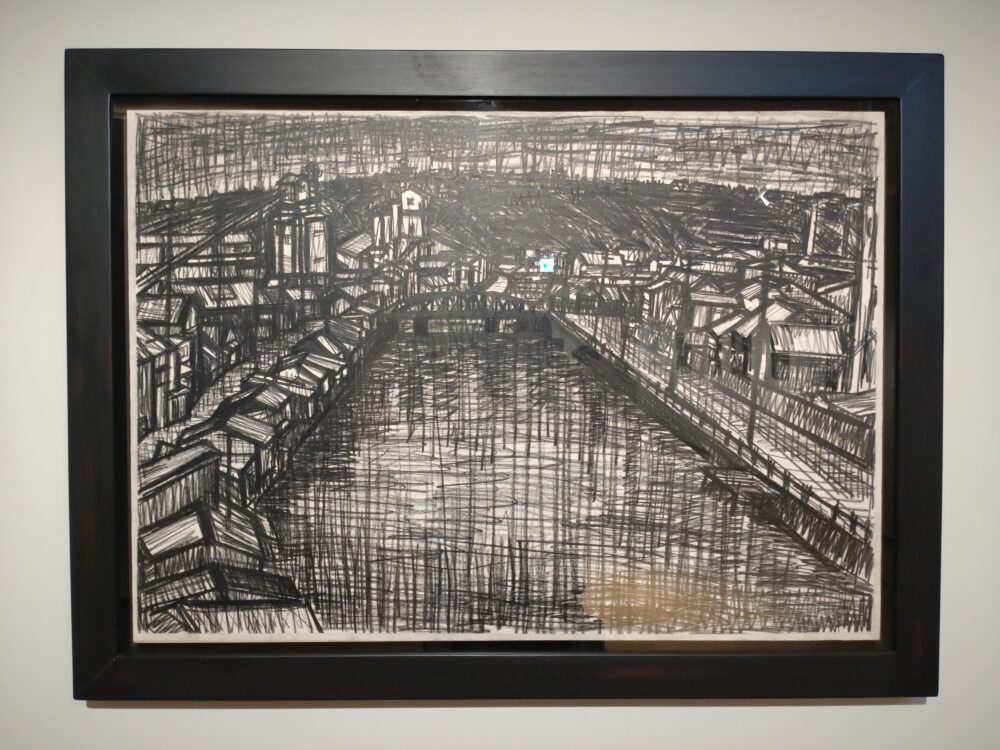

✧伊豆漁港 制作年不詳 紙本木炭 個人蔵

縦横に走らせた描線が荒々しくエネルギッシュ。その一方、緻密な面も見受けられます。画家の激しくも几帳面な一面を投影しているかのよう…。

山水画への挑戦 1960年代末頃から小泉は顔を描いた作品から一転、モチーフを風景へと移します。(中略) 写実をつきつめた中国唐宋絵画に出会い、やがて自然の「気」をとらえる水墨山水画へと展開。その探究は、北国の名山と対峙して堂々としたその山容を描き出す1980年代をへて、自然の霊性までもとらえようとした90年代の大作の数々に結実しました。

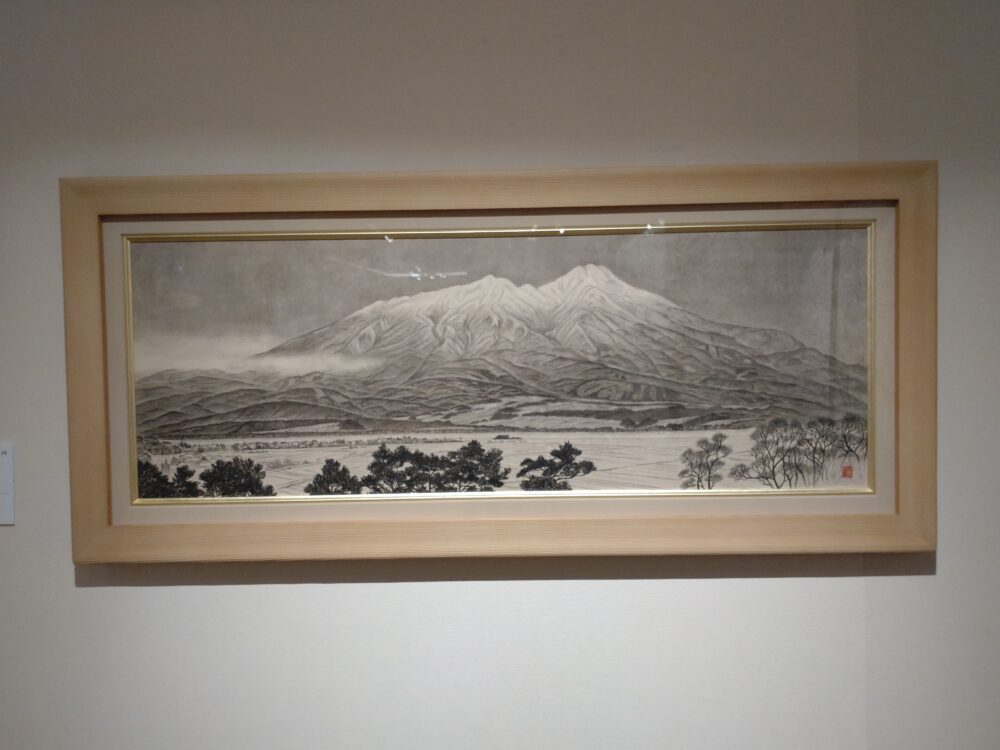

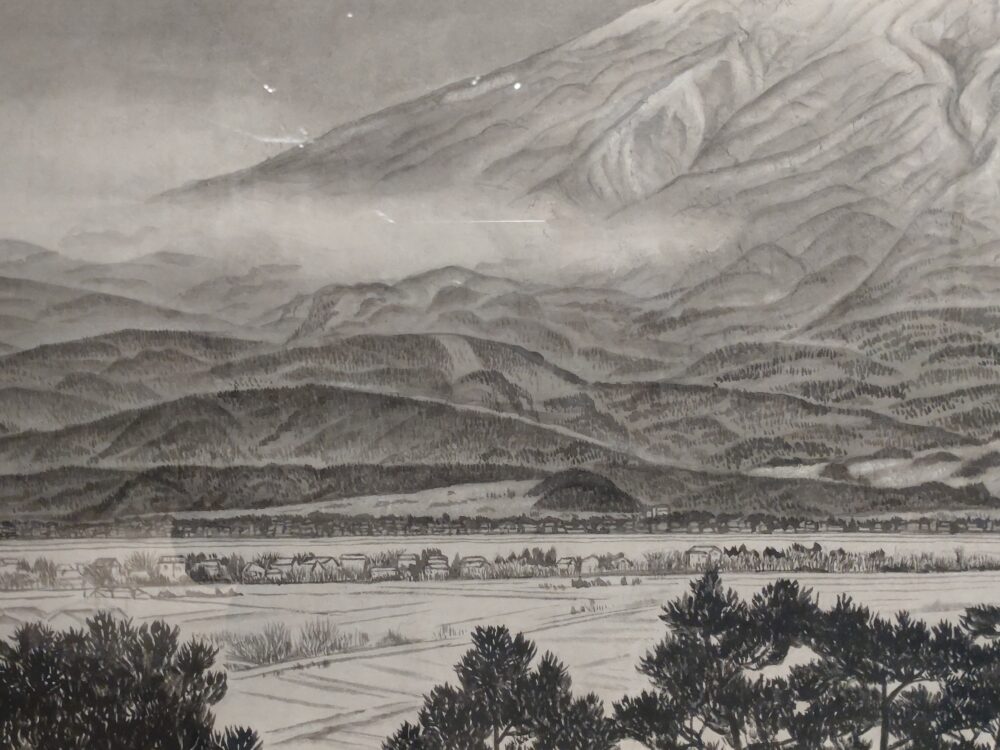

✧鳥海山 制作年不詳 紙本彩色 個人蔵

鳥海山の威容に圧倒されました。その麓にふと視線を投じると、居並ぶ家々や田んぼ。近景の木々が良いアクセントとなっていますね。30年近く前に他界された作家を尊敬していることもあり、その出身地・山形県には愛着があります。

✧涛声 男鹿半島入道岬 1997年 紙本彩色 東京オペラシティ アートギャラリー蔵

白い波頭・ゴツゴツした岩肌・真っ赤な太陽・欠片のような雲。全てが装飾的。実景だと思いますが、夥しい数の海鳥が飛んでいることがやや気になります。仮にこの風景を大観さんが描いたなら、5、6羽に収めただろうな〜と思いつつ鑑賞しました。

✧土佐の海 1994年 絹本彩色 個人蔵

モティーフは、夕暮れ迫るうら寂しい景観でしょうか。素朴で実に良い。《鳥海山》同様、味わい深い作品。太陽・海上を飛ぶ海鳥、共に位置取りが上手いな〜と感心しました。

存在との対話 ― 花卉画 風景から水墨山水画へと向かう一方、六十歳を過ぎた頃から小泉は中国宋元時代の花卉画にも魅せられ、その研究を反映した作品を晩年まで継続的に発表しています。(以下、割愛)

✧蓮花 1986年 紙本彩色 個人蔵

幻想的で素敵。暗い背景色が、青緑色で表現された雌しべを引き立てています。

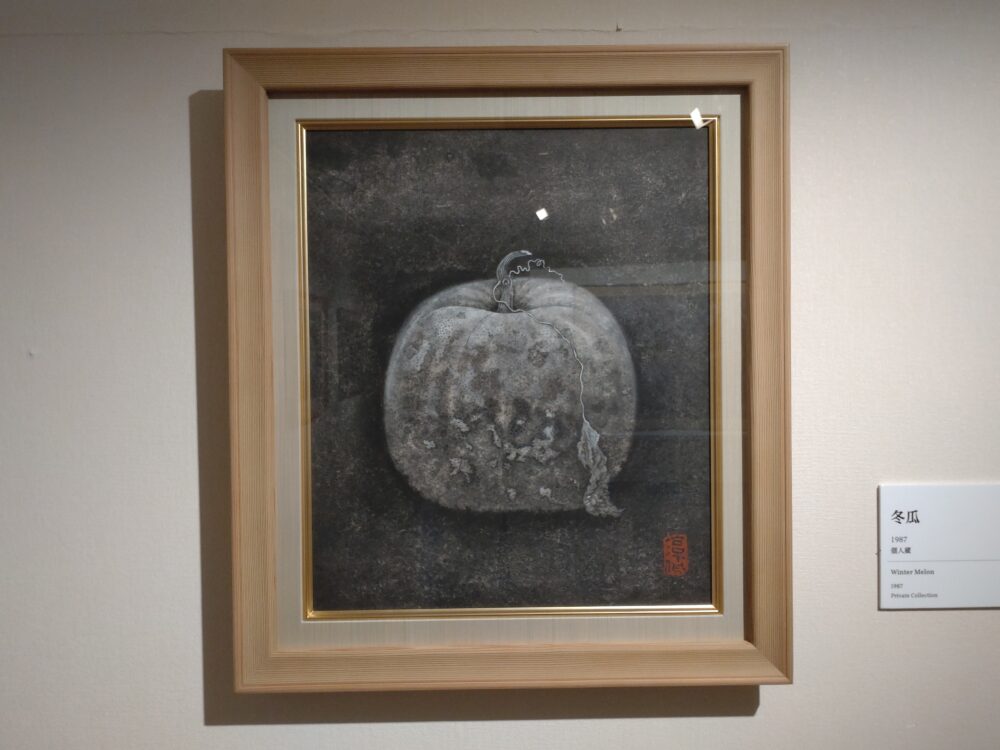

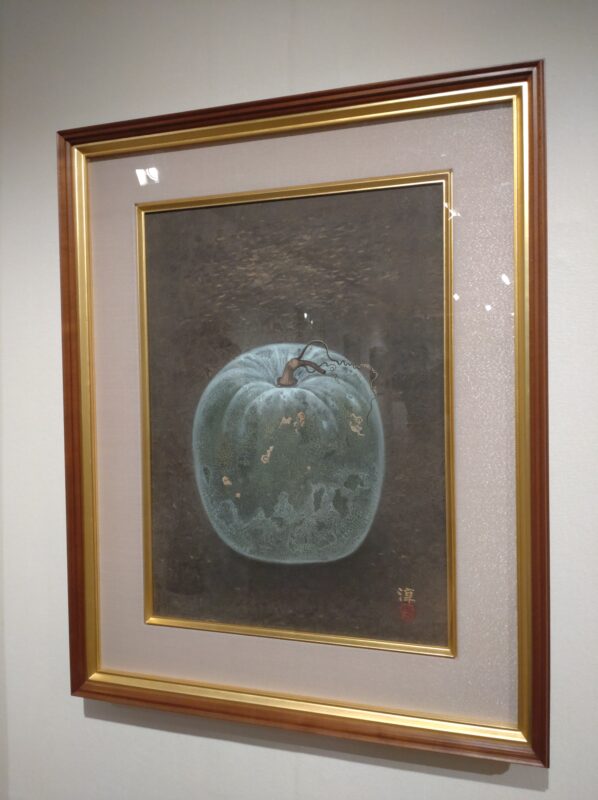

✧冬瓜 1987年 紙本彩色 個人蔵

肉眼で観察して描いたとは思えない緻密な作品。荒涼な風景と通底するものがありますよね。

✧芙蓉 1981年 紙本金地彩色 個人蔵

背景の金箔が一部剥落しているようです。それさえなければ、印象はぐっと良くなると思うのですが。白く繊細な花弁、濃淡で描き分けた葉が金色の背景に映えます。

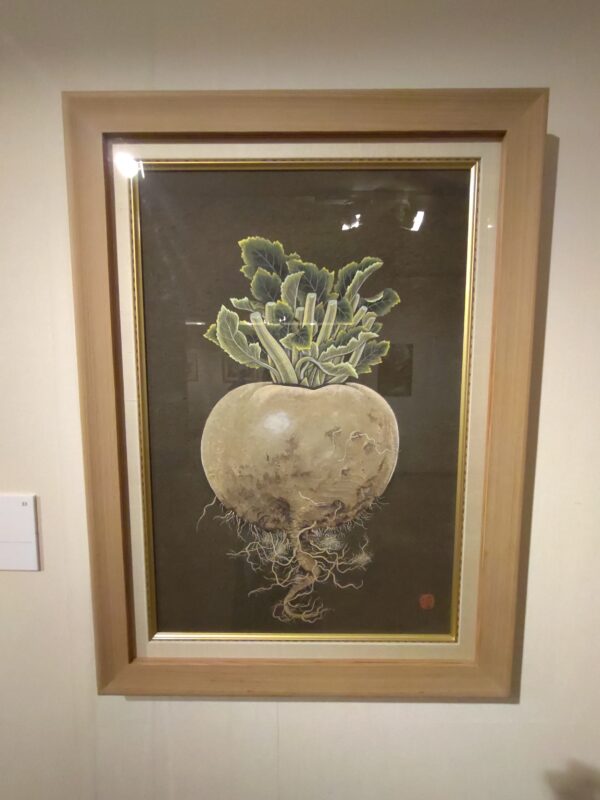

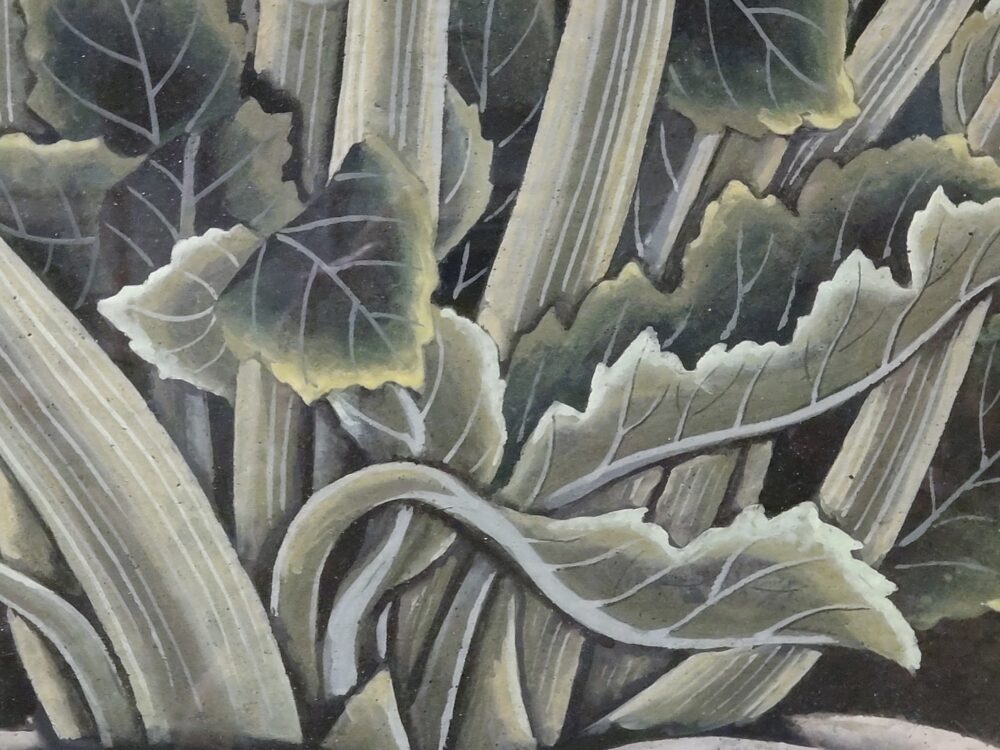

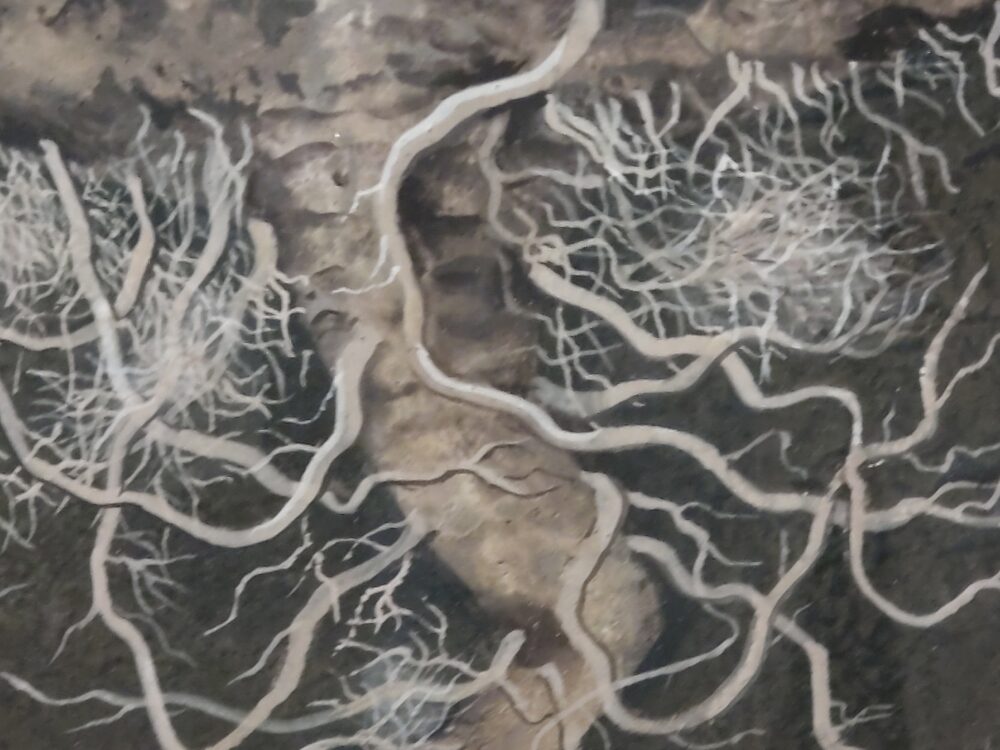

✧蕪 2003年 紙本彩色 個人蔵

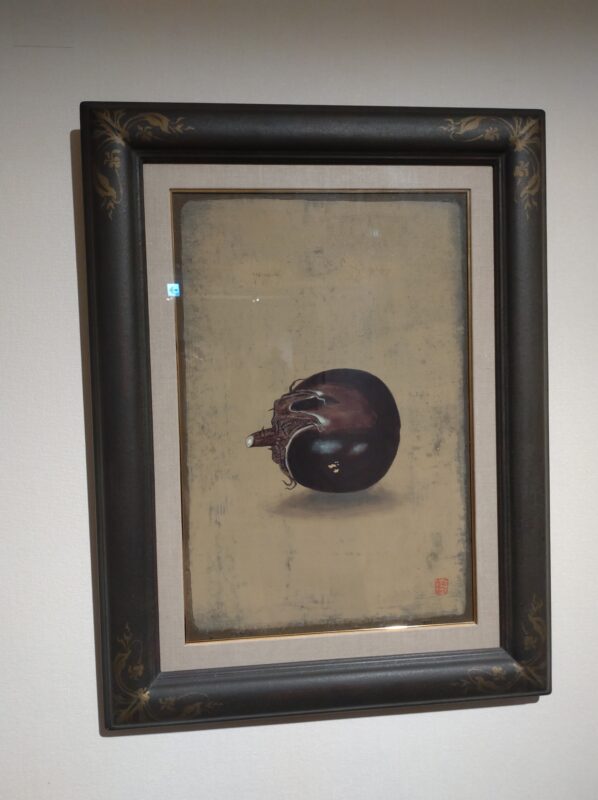

反対側に展示された作品や照明が写り込んで残念。独自の視点で描かれた本作こそ、小泉画伯の真骨頂かもしれませんね。

⇓同タイトルの作品がもう1点展示されていたので、ご参考まで掲載致します。

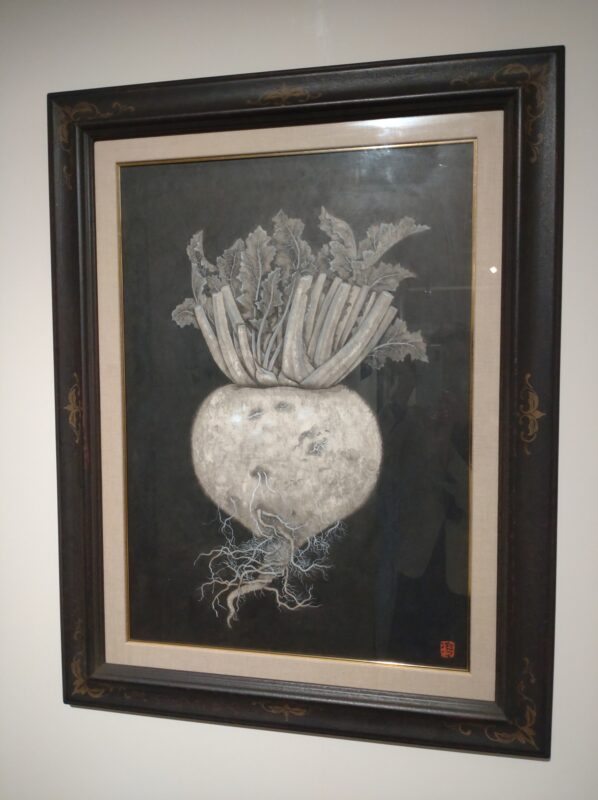

✧蕪 制作年不詳 紙本彩色 横河電機蔵

| 価格:40000円~ |

✧牡丹競演 2004年 紙本彩色 個人蔵

1987年に制作された《牡丹双華》とほぼ同じ画風です。そちらをご紹介しても良かったのですが、画伯が17年後、満を持して制作された作品の方を掲載してみました。

✧泰山木 制作年不詳 紙本彩色 個人蔵

花をモティーフにした展示作品のうち、最も気に入った作品です。白い花弁が清楚。大きさのほぼ等しい花を縦に並べた構図が他にありそうでなく、新鮮です。

✧京茄子 制作年不詳 紙本彩色 個人蔵

色といい、艶といい、日焼けした箇所といい、実物にそっくり。どこに置かれているのかは不明ですが、自ずと対象物(京茄子)へ視線が向かいます。

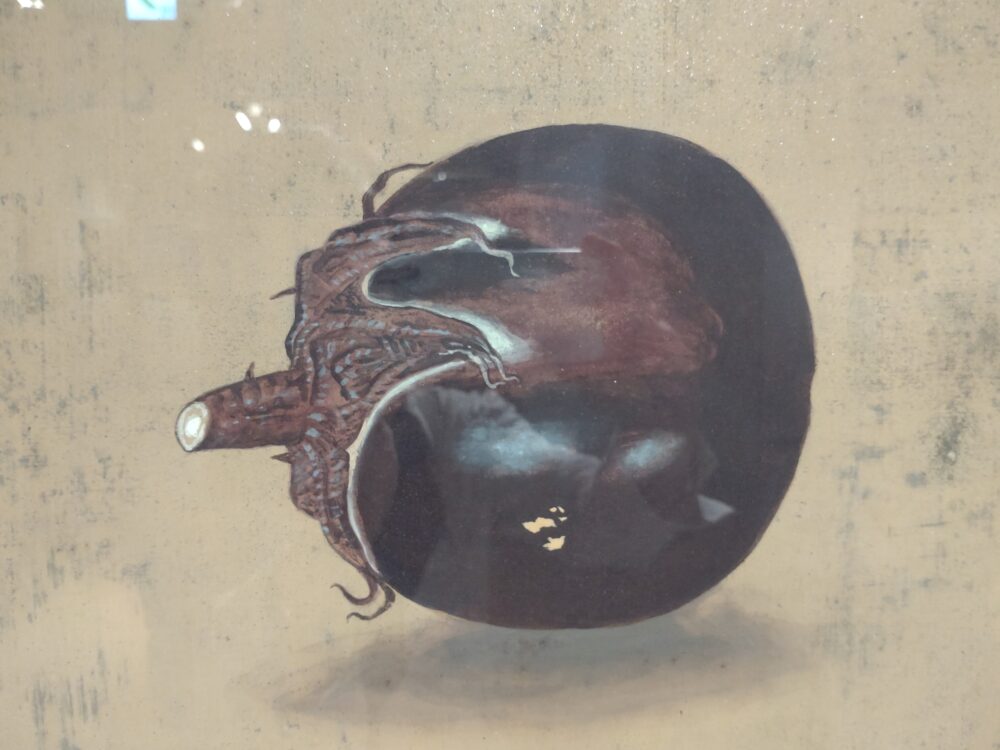

✧冬瓜 制作年不詳 紙本彩色 個人蔵

先にご紹介した同タイトル《冬瓜》と似ていますが、本作の冬瓜には暗い緑色が施されています。

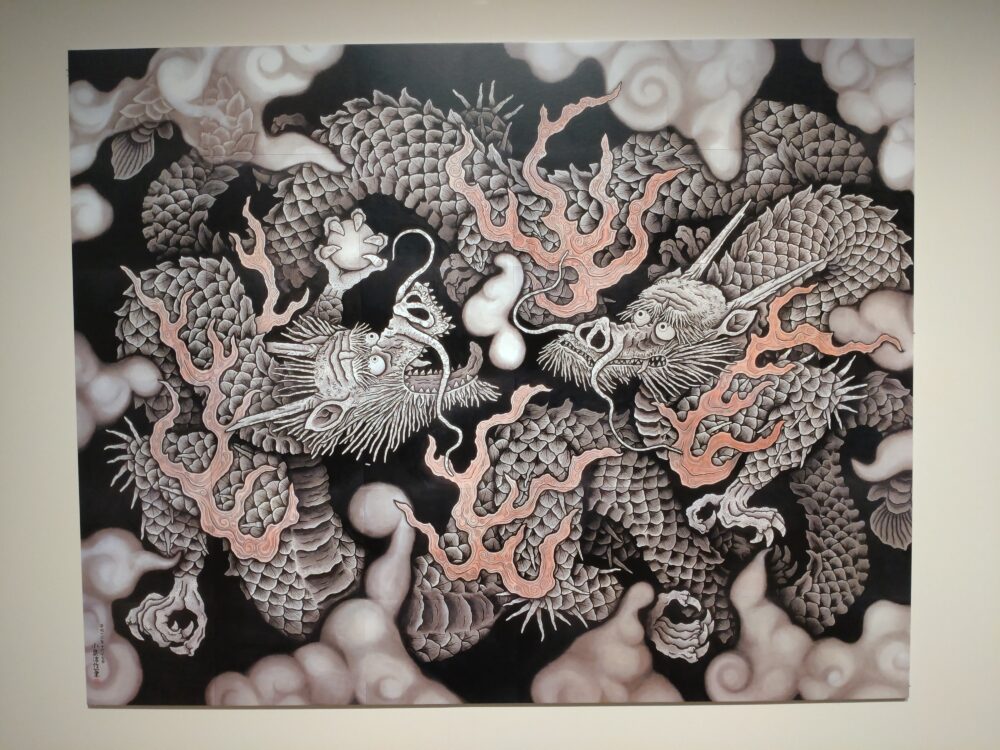

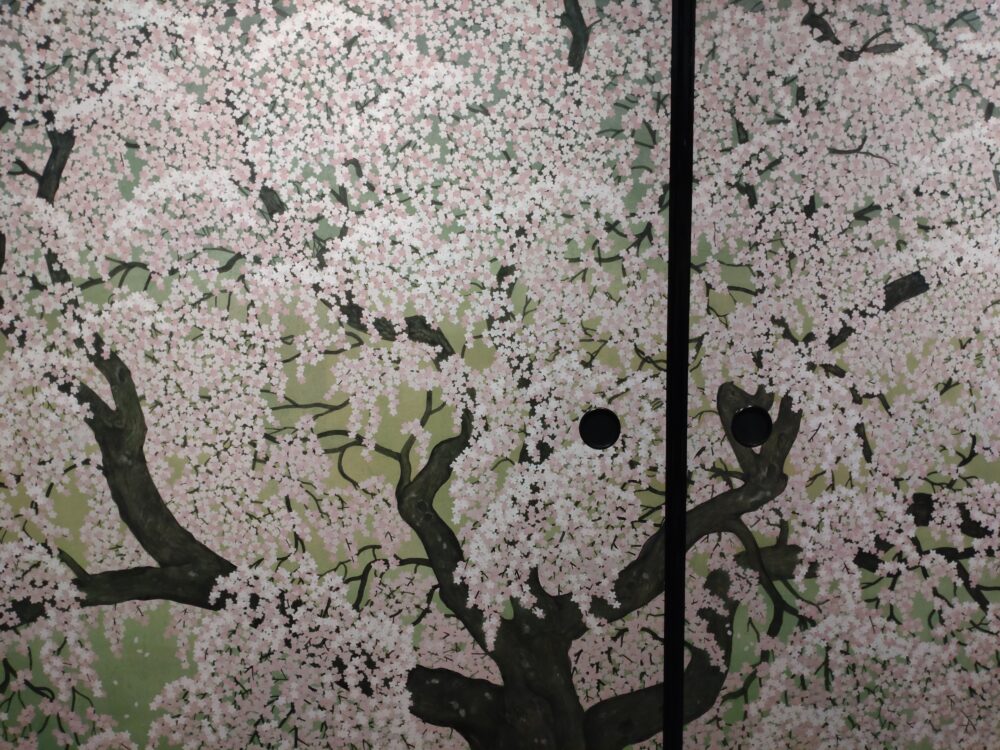

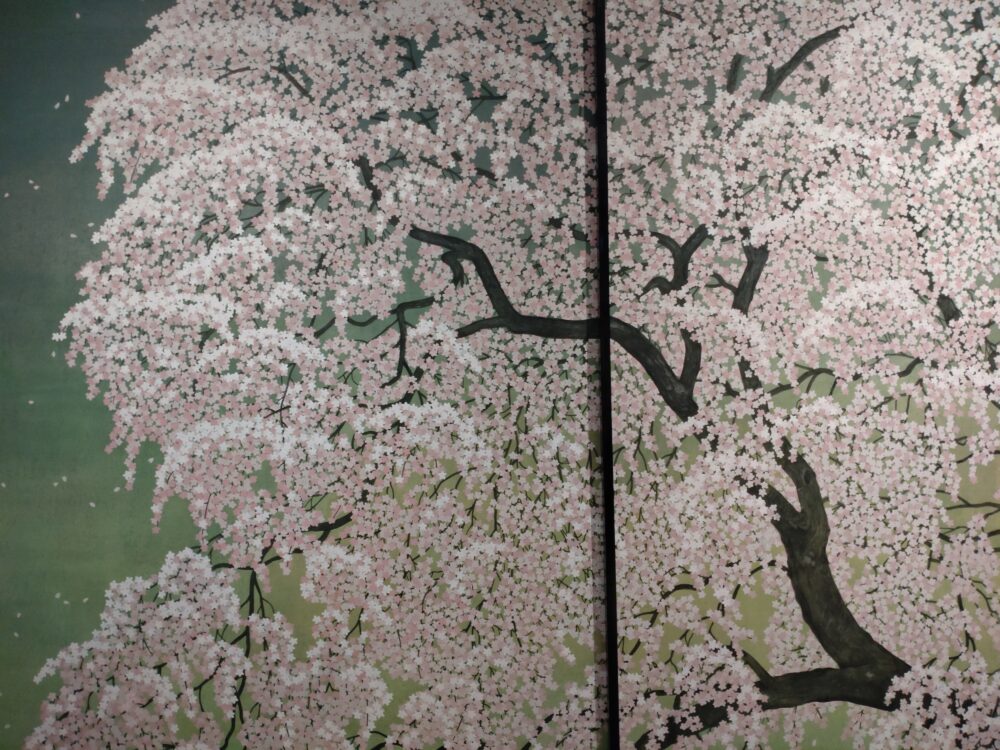

奉納三部作 ― 2000年以降 2000年に鎌倉・建長寺創建750年を記念した法堂天井画《雲龍図》を完成したのを手始めに、小泉は続いて京都・建仁寺創建800年記念行事に奉納する法堂天井画《双龍図》を制作しました。(中略) 2010年には奈良・東大寺の光明皇后千二百五十年御遠忌記念事業として本坊の襖絵40面を完成。艶やかな彩色による《蓮池》16面と《しだれ桜》4面は、40面中の白眉です。

✧吉野の桜 2010年 紙本彩色 東大寺蔵

実景のようで実景でない、その加減に妙味があります。丘陵地帯を効果的にデフォルメしていますね。混じり合ったピンク色・白色の花弁が華やか。背景となる下部を黄緑色で塗り、上空の色味と対比させることで、個性的な作品に仕上がっています。

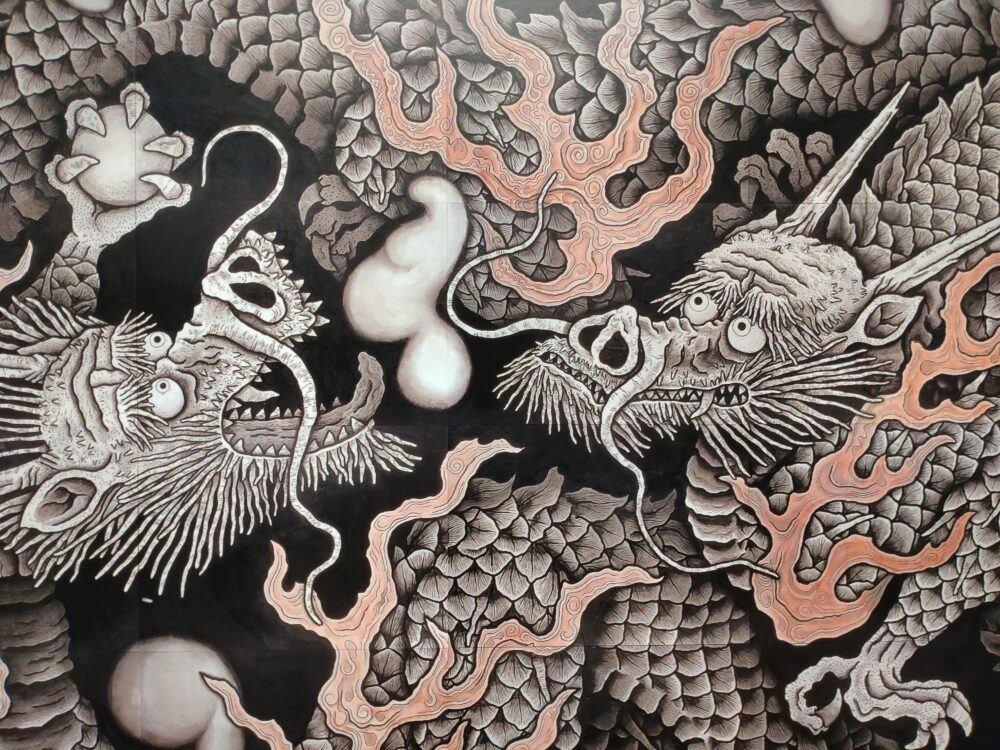

作品はありません ✧雲龍図 2000年 建長寺蔵

建長寺の天井画(実物)は以前拝見したことがあります。その時点で、画家のお名前は存じませんでした。改めて、完成度の高さに驚くばかりです。

作品はありません ✧双龍図 2001年 建仁寺蔵

《雲龍図》の龍と比較すると、飛び出しそうなほど立体的に表現された目玉が特徴的。雲が渦巻き状に描かれています。

✧しだれ桜 2010年 紙本彩色 東大寺蔵

襖4面に亘り、満開のしだれ桜が描かれています。格調高く艶やか。同年制作された《吉野の桜》と比較すると、背景に施されたレトログリーンがそこまで装飾的ではなく、実景に近いように感じられます。うっすらと描かれた満月に風情があります。

✧蓮池 2010年 紙本彩色 東大寺蔵

16面の襖がL字状に展示されていました。タイトルは《蓮池》ですが、蓮の花・茎・葉を描くことに終始し、水面は描いていません。(東大寺の間取りは分かりませんが、)この襖絵が大広間を囲んでいるとすれば、盛夏の蓮を蓮池の真ん中から眺める感覚でしょうか。想像すると実に壮観です。

どこを撮影しても変化に富んでいました。自然を忠実に写し取る画家の眼差しを意識せずにはいられません。

✧鳳凰 2007年 紙本彩色 東大寺蔵

会場奥に鎮座していました。手前の左側に《蓮池》、右側に《しだれ桜》が展示され、その影に隠れて一見地味に見えましたが、3羽の鳳凰が配された、実に格調高い作品。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。