過去の展覧会になります。

柴田是真 江戸に生まれ、明治の東京を生き、漆芸と日本画の両方の分野で名を残した柴田是真(1807〜1891)。当館所蔵品と個人コレクションから初公開作品約60点を含む約130点を選び展観します。 ―本展チラシより一部引用―

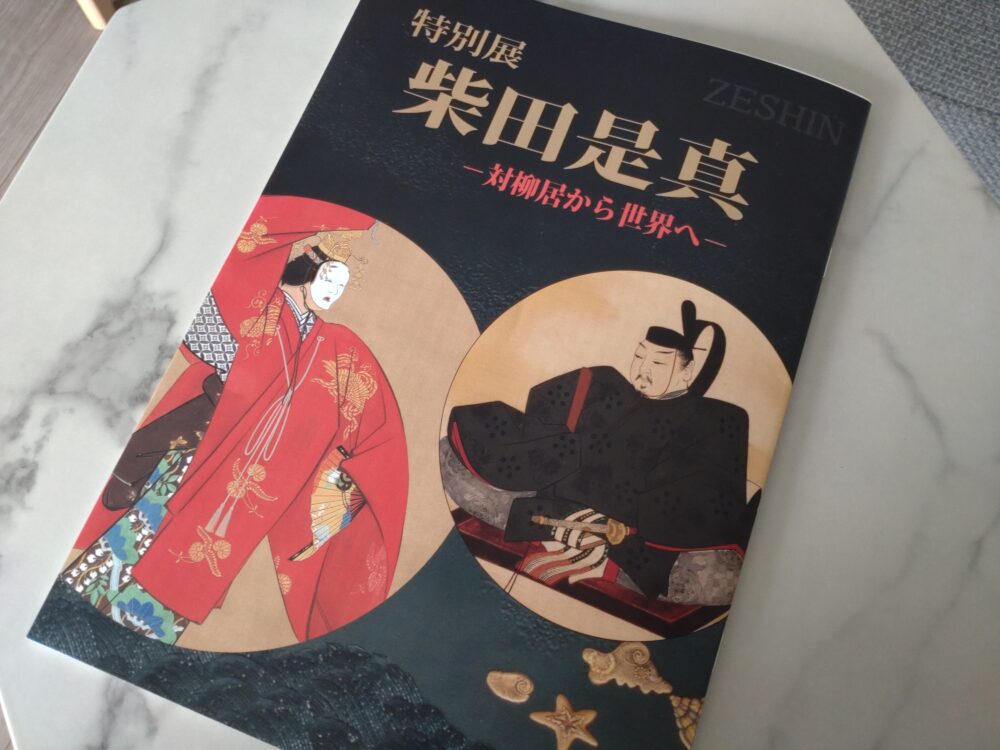

副題は《対柳居から世界へ》。9月15日から10月31日まで開催されていました。

是真の作品は昨年、次の2点を山種美術館で鑑賞。機会があったら是非また拝見したい、と考えていました。

《子日図》1882(明治15)年 山種美術館蔵

《墨林筆哥》1877−88(明治10−21)年 山種美術館蔵

受付でA4サイズの作品図版(東京黎明アートルーム発行『柴田是真』カラー刷り、表紙+22ページ)を戴きました。本展で展示されている全133点のうち132点が掲載されています。

✧持国天・多聞天立像 平安時代 12世紀

邪鬼の上に立つ2体の天部像。両像とも鎧を着けています。面相の忿怒 表現や動作はかなり控えめです。天部とはインド古来の神が仏教に取り入れられ、仏法の守護神となったもの。(以下、割愛) 展示会場へ続く通路に展示されています。唯一、撮影することができました。

是真の展示作品は撮影不可。作品図版と照らし合わせながら、印象に残った作品を幾つかご紹介しましょう。尚、茶色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より一部引用しました。

一階展示室(手前)

対柳居から世界へ (前略) 彼の名が世界に知られたのは早く、国の委嘱をうけウィーン万博(1873年開催)に出品し進歩賞牌を受賞したことに始まり、国内外の博覧会・展覧会に出品するなど、彼の作品は世界を魅了し、彼の在世時から既に高い名声を得ていた。浅草橋 石切河岸にあった自宅二階の六畳の細工場「対柳居」は世界に通じていたのである。

20歳前から画才を開花させた是真は、師の寛哉から下絵を描かされただけでなく、実際には師家の代作もしていたらしい。

No.5 芙蓉蒔絵櫛 古満寛哉(初代)作 江戸時代

No.6 春七草蒔絵三組盃 古満寛哉(初代)作 江戸時代

No.7 牧童蒔絵盃 古満寛哉(二代)作 江戸時代

この3点については、蒔絵の手癖と筆跡から是真による代作とみられるとのこと。

是真は初代寛哉に続いて二代寛哉にも師事し、蒔絵師としては40歳近くまで寛哉一家の下職として過ごして自身銘の作品は極めて少ない。 (以下、割愛)

No.32 籠秋草蒔絵菓子盆 柴田是真作 江戸時代

是真が30歳前後に自身銘で作った乾山の意匠に着想して光琳蒔絵を意識した作品。 盛り上がった鉛の籠が独特の風合いを醸し出しています。籠を吊るす組紐、秋草の葉・枝は金色で描かれています。籠に生けられたススキが美しい曲線を成し、盆の縁まで伸びています。ススキの下に生けられた花は女郎花でしょうか。籠から顔を出す小菊が可憐。秋草の花・ススキの穂は青色。この2色(金色・青色)の組み合わせがこの上なく上品です。

展示室中央に置かれたガラスケース内に、蒔絵の印籠が複数展示されています。こちらも見応えがあります。単眼鏡があれば良かった…と実感する展覧会です。そうそう。壁面ケース内の2箇所でしたか、作品とルーペがセットで展示されていました。そのルーペを覗くと、精緻な技をつぶさに拝見することができます。

水野忠邦の天保の改革により華美が戒められた時代、是真は寛哉一家の束縛から解放されて、蒔絵師として大成した。是真は禁令を逆手に取って、金銀を使わずに、顔料と炭粉を使った様々な変塗を開発した。(以下、割愛) ネットで検索すると、天保の改革は1841〜1843年。30代半ばで漸く独立することができたのですね。江戸時代の平均寿命は、成人男性であっても、現代と比較して格段に短かったことでしょう。一生を下積みで終わるのか…という焦燥感に囚われていたかもしれませんね。

No.38 粉本 仲国嵯峨野図 柴田是真筆 紙本着色「柴田是真粉本類」江戸時代

本画が別に存在し、その本下絵とみられるとのことですが、完成度の高さに敬服。縦長の画面にモティーフを配した構図が見事です。野を行く人物の後ろ姿を追うと、視線は自ずと、背景に描かれた、刈り入れを終えた田んぼ・茅葺きの屋敷・背後の山へと導かれます。

一階展示室(奥)

是真と能楽写生 (前略) 是真の能楽写生は22歳の時に観世大夫邸での稽古能を写生したことに始まり、一時中断はあったものの、天保・弘化・嘉永と約20年間継続的に続けていた。弘化5年(1847)に開催された宝生大夫による弘化勧進能で、15日のうち13日観覧して写生していた。(以下、割愛)

No.91 羽衣福の神図屏風 柴田是真筆 絹本着色 二曲一双屏風 嘉永6年 1853年

右隻に舞台上の能〈羽衣〉和合之舞、左隻に狂言〈福の神〉を大写しに描いた二曲一双の屏風。右隻に「嘉永癸丑晩春日 是真寫意(以下、割愛)」、左隻に「是真製」の落款がある。(中略) 款記前年の正月16日に観世大夫邸で行われた稽古始で、観世鉄之丞清済が舞った〈羽衣〉和合之舞の実景と考えられる。(以下、割愛)

奥で上映されている動画で、本作品の詳しい解説を見ることができます。右隻。シテ=主役が頭に被る天冠なる立物(飾り)は「月」が通例。このシテは「鳳凰」を被っていることから、日にち・シテの演者を特定できるという主旨だったかと思います。(自分の記憶に確信が持てないので、間違っていたらごめんなさい。) シテの能面は、若い女性を表現した「小面」。シテの装束、ワキ=相手役・ワキツレ=従者の装束・髷についての解説もありました。左隻の解説はもはや記憶に残っておりません。悪しからず。

能楽について解説しているサイトのリンクを貼っておきます⇓

| 価格:33000円 |

二階展示室

No.122 漆絵 月秋草虫図 柴田是真筆 紙本漆絵 明治時代

紙本漆絵、金泥引の大幅で、月に水辺の刈萱、薄・葛・女郎花・竜胆・撫子・菊といった秋草、そして蟋蟀と鈴虫を描く。 本展で展示されている絵画の中で最も惹かれた作品。昇ったばかりの月・空に棚引く雲が深遠に表現され、中景に水辺、近景に秋草が繊細なタッチで描かれています。葛の葉に施されたこっくりした茶色が、画面にメリハリを与えています。秋草の中に忍ばせるように落款があります。

漆絵について詳述しているサイトのリンクを貼っておきます⇓

地下一階展示室

エレベーターで地階へ。展示室隣のスペースに、書籍等の陳列コーナーが設けられています。(⇓画像の)右隣に喫茶を提供するカウンターがあり、スタッフの方が詰めています。

⇓奥に喫茶コーナーがあります。

展示室へ。

No.103 鍾馗鬼図 柴田是真筆 絹本着色 明治時代

No.104 鍾馗鬼図 柴田是真筆 絹本着色 明治15年 1882年

鍾馗様が正面を見据え、その足元には、転げる鬼(No.103とNo.104とでは、鬼の姿態が異なります。)が描かれています。鬼の描写は、かの河鍋暁斎の画風にも似ているような気がします。鍾馗様の衣は風を孕み、袖や裾をなびかせています。No.103とNo.104とでは風が逆から吹いていて、両者の衣は左右対称に描かれています。制作年には15年以上の開きがあるようですが、対の作品のように感じられました。

「鍾馗」について解説したサイトのリンクを貼っておきます⇓

No.109 飛鯉図 柴田是真筆 絹本墨画 明治20年 1887年

縦長の画面に、水中を泳ぐ鯉、水面から跳ね上がった鯉が描かれています。その鱗といい、その目といい、描写力が素晴らしい。二匹の鯉の間には、大幅にデフォルメされた水流が表現され、おおらかな気持ちで筆を振るったであろう制作時の心境を窺えるように思いました。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

―余談①― 立派な装丁の作品図版を戴きました。

―余談②― 入館料から推して小一時間で鑑賞できそう…と思ったのですが、いざ、細工に目を凝らしたり、展示室奥の動画を見たりしているうちに、あっという間に1時間半が経っていました。