✧主 催: 国立西洋美術館、オルセー美術館 他

✧会 期: 2025年10月25日〜2026年2月15日

✧観覧料: 一般2,300円、大学生1,400円

開幕した翌週、平日に来館。チケットを求める数十人の列ができていました。ならば事前にチケットを購入しましょう。今春開催された《西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで》と双璧の展覧会になるのでは?

本展は原則的に撮影不可(一部の展示作品は撮影可)です。通常の展覧会より混雑しています。展示室内の解説をノートに転記できる環境になく、一旦戻り音声ガイドを借りました。音声ガイドの解説を適宜引用(緑色の文字で主旨を表記)しながら、印象に残った展示作品をご紹介しましょう。

Ⅰ 室内の肖像

Ⅰ-1 投影された「富、階級、職業」

No.1 フレデリック・バジール 《バジールのアトリエ》1870年 油彩/カンヴァス

バジールは印象派の画家、支援者。1868年から2年間、ルノワールとアトリエを共有。イーゼルを前に3人の男性が立ち話をしています。パレットを手にしている長身の男性がバジール。帽子をかぶっているのがマネ。もう一人はモネ(もしくはシスレー)。ピアノを弾くのは、印象派の支援者でもあった音楽家エドモン・メートル。階段の辺りで言葉を交わしているのがルノワールとエミール・ゾラ。

混み合っていたため通過。音声ガイドの対象になっている作品でもあり、引き返して拝見しました。複数の著名な画家がモティーフとなっている点、彼らの作品が壁面に飾られている点に価値を見出す作品かと思います。

No.5 エドゥアール・マネ《エミール・ゾラ》1868年 油彩/カンヴァス

ゾラは小説家。1865年サロンでマネと出会ったゾラは、サロンで不興を買った《オランピア》を賞賛。1866年、マネの個展に合わせて、マネを擁護する冊子を刊行。机上の羽ペンが指す先に「MANET」と書かれた冊子が認められます。マネはゾラへの謝意を込めて本作品を制作したとのこと。

何かに気を取られ、本から視線を上げた瞬間を捉えた一枚でしょうか。黒いひげをたくわえた精悍な顔立ち、黒い上着、漆黒の背景が重厚感を醸し出しています。

No.7 ポール・セザンヌ 《ギュスターヴ・ジェフロワ》 1895-1896年 油彩/カンヴァス

ジェフロワは小説家・美術評論家。印象派を評価しセザンヌを擁護。書棚に並ぶ沢山の書物は「博識」を表現しているとのこと。机上に置かれたロダンの石膏像には、ロダンへの敬慕の他、何か意味が込められているようですが、聞き漏らしました。本作は顔・手の部分が未完成とのこと。

机に資料を広げ、調べ物をしている最中でしょうか。思案顔を見せています。今春、三菱一号館美術館で【ルノワール×セザンヌ】展を鑑賞。人物画では《セザンヌ夫人の肖像》《庭のセザンヌ夫人》等を鑑賞しましたが、背景はシンプルでした。本作品のように、周辺アイテムを写実的に描き込んだ人物画も手掛けていたのですね。

Ⅰ-2 装飾としての女性

No.10 クロード・モネ 《ルイ・ジョアシャン・ゴーディベール夫人》 1868年 油彩/カンヴァス

モデルは、水色のカーテンを背景に、テーブルの脇に立つ女性。光沢のある裾の長いドレスに身を包み、腰には派手な柄のショールを巻き付けています。辛うじて横顔を見せるに留めている夫人の思惑が気になります。モネが注文したポーズなのか、謎が残ります。

Ⅰ-3 家族の肖像

No.12 エドガー・ドガ《家族の肖像(ベレッリ家)》1858-1869年 油彩/カンヴァス

描かれているのはドガの叔母一家。叔父のベレッリ男爵の政治活動によってナポリを逃れ、フィレンツェで亡命生活を送っていました。黒い喪服をまとい、堂々と立つのが叔母。そばに掛かっているのは、亡くなったばかりの父親(ドガの祖父)の肖像画です。(中略) ドガは一つに結束した家族像を作り出すのではなく、一人ひとりの個性や心の機微を率直に捉えました。この一見フォーマルな肖像画には、常に幸福とは限らない家庭の実態が映り込んでいます。―キャプションより一部引用―

ドガの叔母ラウラは、父イレールをナポリで看取ったとのこと。ナポリで葬儀を済ませた後、ナポリを逃れ、フィレンツェに居を移した、という時系列になりますか。19世紀イタリアでは、親の喪に服す期間が数ヶ月に及んだ可能性もあるのでしょうか。無表情のラウラが奇異に映りますが、亡命生活を余儀なくされた事情を汲むと、夫婦関係が冷え込んだとしても不思議ではありませんね。

No.13 アンリ・ファンタン=ラトゥール《デュブール家の肖像》1878年 油彩/カンヴァス

詳述しているサイトのリンクを貼っておきます⇓

悲痛な面持ちの4人。母親を気遣う娘たちの様子から、息子の葬儀の日の控室を描いたのかしら…と想像しました。⇑の解説を読むと、『万聖節のため4人とも喪服を着用していた』とのこと。時代背景が解らないことには、やるせない思いを抱く作品です。画家の技量に引き込まれました。

No.14 クロード・モネ 《アパルトマンの一隅》 1875年 油彩/カンヴァス

バルコニーから見た室内を描いた作品。室内に佇む少年は長男ジャン。奥のテーブルの傍に腰掛ける女性はモネの最初の妻カミーユ。

日常の一場面を切り取っていながら、幻想的な作品。萩尾望都作『ポーの一族』に登場する幼少期のエドガーをふと連想しました。近景は、黄緑色で表現された鉢植えの植物、暖色を塗り重ねたカーテン。これらのモティーフが左右対称に描かれている点が特徴的。中景は、奥の窓から差し込む光を映し出した青黒い床と少年。暖色と寒色の対比が見どころかと思います。

Ⅱ 日常の情景

Ⅱ-1 家でのくつろぎ

No.26 エドゥアール・マネ 《ピアノを弾くマネ夫人》1868年 油彩/カンヴァス

マネの代表作と言えば、スキャンダラスな《草上の昼食》・《オランピア》。一方、本作品のモティーフは、ピアノを弾くマネ夫人の姿。マネ夫人はピアノ教師だったようですね。腕の透ける黒いフォーマル・ドレスを着用しているため、贅肉のついた腕が目立ちます。マネには、妻とはいえ美化することなく描いてしまうシビアな一面もあったのですね。

No.29 ピエール=オーギュスト・ルノワール 《ピアノを弾く少女たち》1892年 油彩/カンヴァス

ピアノの所有は裕福さと文化的な生活を意味し、その演奏は上流階級の子女の嗜みとされました。ルノワールは流行の画題でもあったピアノ演奏をモティーフに、優雅でくつろいだ理想的な家庭像を見事に表現しています。(中略) 同様の構図の作品が6点知られていますが、最終的に本作が国家買い上げの栄誉に浴しました。―キャプションより一部引用―

三菱一号館美術館で今春開催された【ルノワール×セザンヌ】展で《ピアノの前の少女たち》(1892年頃/オランジュリー美術館蔵)を鑑賞。周囲のモティーフが簡略に描かれていることから、初期の習作と考えられるとのこと。本作品に描かれている隣室のソファ・絵画等のモティーフは描かれていませんでした。立っている少女の右腕は本作と同じですが、左腕は頬に添えられていました。伏し目がちの大人びた表情から、姉(もしくは若い母親)をモデルにしたのでは…と思ったほどです。本作のモデルは見るからに少女ですね。

No.34 クロード・モネ 《瞑想、長椅子に座るモネ夫人》 1871年 油彩/カンヴァス

モネの最初の妻カミーユが読書を中断し、赤い表紙の書物を手にしたまま物思いにふけっています。レースカーテン越しに部屋に入り込む光が室内を柔らかく照らし、静かで物憂げな雰囲気が漂います。描かれた室内は、1870年7月に勃発した普仏戦争を避け、モネ夫妻と幼い長男ジャンが滞在していたロンドンの住居。 ―キャプションより一部引用―

モネ夫人の目は虚ろ。物思いにふけっているというより、放心状態に近いように感じられました。当時の彼女がどんな状況に置かれていたのか気になります。

No.37 エルネスト・デュエズ 《ランプを囲んで》1882年頃 油彩/カンヴァス

華やかなランプシェードの下、若いカップルがチェスに興じています。飾られたピンクの紫陽花は愛を表し、恋愛の駆け引きを暗示しています。傍らで刺繍をする彼女の母親は、その行方を見守っています。デュエズは印象派の先駆者であり、日本美術コレクターでもありました。本作の画題は、デュエズ自身の家からインスピレーションを得たとのこと。

左手の親指が異常に長く違和感を覚えますが、若い女性の左腕・身体のラインは、見惚れるほど美しく表現されています。

| 価格:964円 |

Ⅱ-2 私的な日課

No.42 エドガー・ドガ 《背中を拭く女》 1888-1892年頃 パステル/紙(カルトンに貼付) 国立西洋美術館蔵(梅原龍三郎氏より寄贈)

健康美!筋肉美!肩から腕、背中から臀部が画面いっぱいに描かれ、中年の女のたくましく生きてきた半生を表現しているかのように感じられました。

Ⅲ 室内の外光と自然

Ⅲ-1 内と外の交わり

No.45 エドゥアール・マネ 《バラ色のくつ(ベルト・モリゾ)》1872年 油彩/カンヴァス ひろしま美術館蔵

画家ベルト・モリゾがマネのモデルを務めていたことは別の展覧会で知りましたが、作品を目にするのは初めて。軽妙なタッチで描かれています。水彩画のような風合い。ロングドレスの裾から覗く靴が華やかなピンク色。Aラインの黒いドレスが重たく感じられますが、もしや靴を目立たせるための演出でしょうか。一方の靴だけ露出させたセンスも光ります。

No.46 アルベール・バルトロメ 《温室の中で》 1881年頃 油彩/カンヴァス

明るい戸外からほの暗い温室へと足を踏み入れるのは、画家の妻プロスペリーです。(中略) プロスペリーがまとう水玉と縞模様をあしらった細身のロングドレスは、1880年代初頭の夏の流行を映し出しています。まもなく彼女は病に倒れ、1887年に帰らぬ人となりました。悲しみに沈んだ画家は、絵画だけでなく、このドレス(No.47)も終生手放さずにいました。 ―キャプションより一部引用―

本作を展示するために設えられたパーテーションが素敵。纏うオーラから、本展を代表する作品であることが見て取れます。傍らに縦長のガラスケースがあり、妻プロスペリーが実際に着用したドレスが展示されています。ウエストの細さにご注目を! 目測約50cm? おそらく数回着たか着なかったか。妻の死後、画家が几帳面に管理していたであろう保存状態に感服。

No.51 アンリ・ファンタン=ラトゥール 《花瓶にいけられた菊》1873年 油彩/カンヴァス

地味ながら、丹念に描き込まれた完成度の高い静物画です。

No.52 アンリ・ファンタン=ラトゥール 《鉢にいけられたバラ》1882年 油彩/カンヴァス

同じ壁面に展示されているNo.53《花》・No.54《花》は奥様の作品。キャプションによると、No.53《花》は夫アンリが他界したのち制作されたとのこと。そちらを取り上げるつもりでしたが、本作品を拝見したらもっと魅了されました。

Ⅲ-2 ジャポニス厶

No.61 エドゥアール・ドゥバ=ポンサン 《エドゥアール・ドゥバ=ポンサン夫人》1885年 油彩/カンヴァス

モデルは、座って前を見据える美貌の夫人マルグリット。ノースリーブの黒い舞踏会用ドレスを着用しています。右手に小さなブーケを持ち、フォーマルな手袋をはめた左手を添えています。背景の壁紙の柄は、舞う鶴と草花。ソファ(または椅子)の描写がほぼ省略され、壁紙との境が曖昧です。この時代、自宅に日本風のインテリアを取り入れることが流行したとのこと。

No.77 エミール・ガレ 《花挿:湖水風景》 1878年頃 月光色ガラス、アイス・クラック、エナメル彩、金彩、溶着、鍍金されたブロンズ製台座

『月の光』と呼ばれる青色のガラス。扇状に広がった上部に、丸い開口部が5箇所あり、そこに花を生けることができます。湖水の風景、草を模した描線等でデザインされています。

No.78-80 エミール=オーギュスト・レイベール(図案) クリストフル社 《暖炉飾り(時計と燭台)》1873年 ブロンズ、銅、パティネ加工、金・銀鍍金、有線七宝

実用性より装飾性が優先された優美な燭台です。

Ⅳ 印象派の装飾

Ⅳ-1 壁面を彩る

時間も押してきたので、流して鑑賞しました。

Ⅳ-2 屋内の風景、あるいは内なる風景

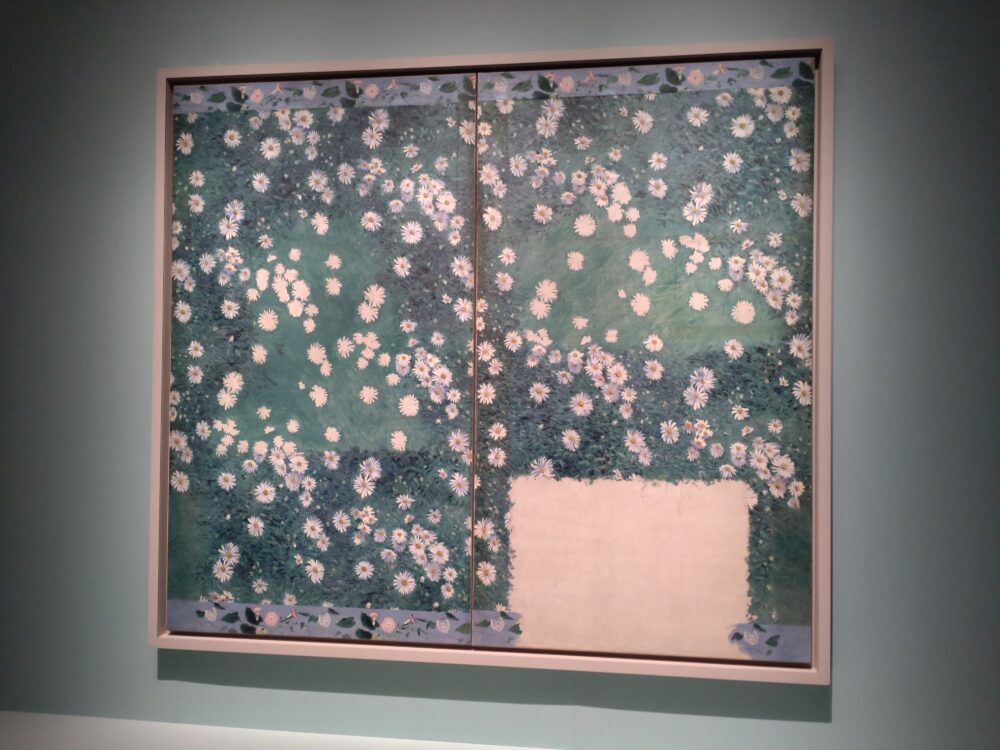

No.91 ギュスターヴ・カイユボット 《ヒナギクの花壇》 1892-1893年 油彩/カンヴァス ジヴェルニー印象派美術館蔵

カイユボットは印象派展に出資し仲間の作品を購入するなど、彼らの活動を経済的にも支えました。1881年にはセーヌ河岸のプティ=ジェヌヴィリエに移り住み、邸宅の庭で様々な植物を育成してモネと園芸への情熱を共有します。(中略) 本作は画家の死により未完成のまま残されましたが、同邸宅の壁に設置される予定だったのでしょう。(以下、割愛) ―キャプションより一部引用―

長方形の箇所は、未完成もしくは、家具や暖炉に隠れる部分だった可能性があるそうです。画面全体が等しく未完成なら納得できますが、長方形の箇所だけ未完成というのも妙な話。労力を惜しむ面積ではないように思いますが、隠れる部分だった、と解釈するのが合理的。

―11月4日追記― ⇑の画像をよく見ると、長方形の下部がややくびれています。このくびれが気になります。プランター等のモティーフを描くつもりだったのでしょうか。

素敵な作品です。この長方形の空白さえなければ。

No.92-93 エルネスト・クォスト《バラ》1909-1916年 油彩/カンヴァス

撮影スポットと化していました。正面から撮影しようと苦慮した結果、肉眼で鑑賞することがおざなりになりました。

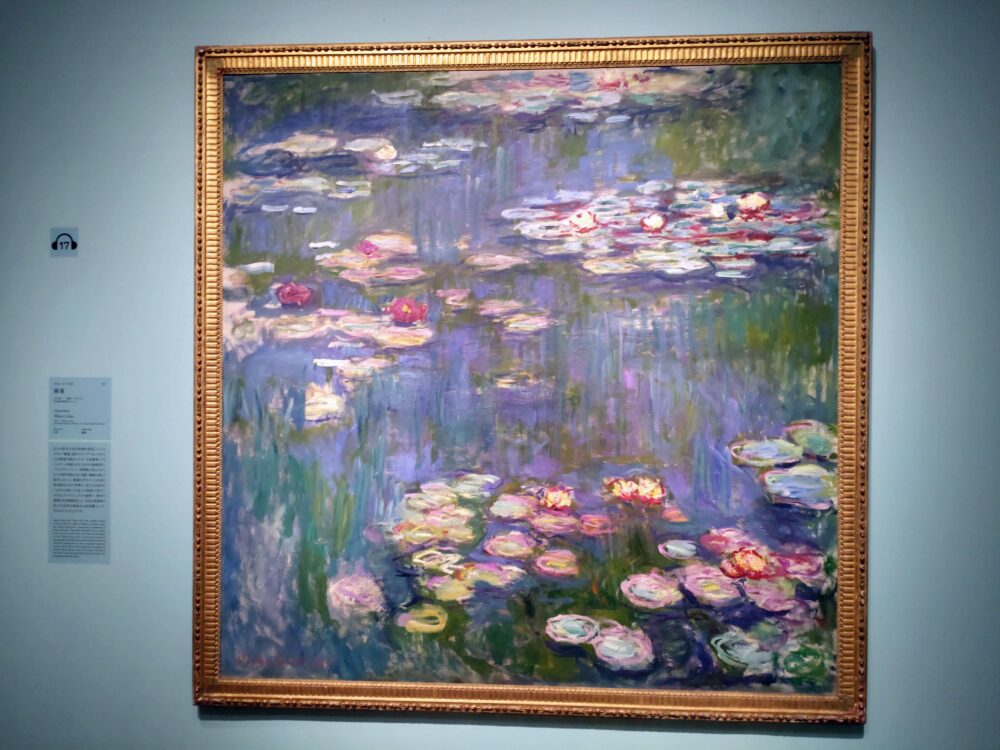

No.96 クロード・モネ 《睡蓮》 1916年 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館蔵(松方コレクション)

はじめ邸宅の室内装飾を想定していたモネの「睡蓮」連作のアイデアは、やがて公共建築を舞台とする「大装飾画」プロジェクトへと発展します。それらは最終的に、パリのオランジュリー美術館に設えられた2つの楕円形展示室、通称「睡蓮の間」に結実しました。(中略) モネはこのプロジェクトの過程で、習作や関連作を多数描きました。本作は実業家の松方幸次郎が画家から直接購入した、それらのうちの1点です。 ―キャプションより一部引用―

水面には柳・空が映り込み、水中には水草が見えます。習作なのか関連作なのか分かりませんが、見応えのある一枚です。

No.97 クロード・モネ 《睡蓮、柳の反映》1916年 油彩/カンヴァス 国立西洋美術館蔵(松方幸次郎氏御遺族より寄贈、旧松方コレクション)

本作もモネによる「大装飾画」の関連作の1点です。睡蓮の浮かぶ水面に、柳の木が逆さまに映り込んでいます。(中略) 本作も松方が1920年代に画家から直接購入したものです。その後、戦中戦後の紆余曲折を経て、2016年にルーブル美術館内で再発見され、翌年松方家より国立西洋美術館に寄贈されました。上部の欠損は、本作がまだフランスに留め置かれていた第二次世界大戦時、作品疎開中に受けた湿気等の被害によるものと考えられています。―キャプションより一部引用―

第二次世界大戦が遺した爪痕。悲惨です。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。混み具合にもよりますが、観覧時間の目安は3時間前後。オルセー美術館所蔵《印象派》展の会期は2026年2月15日まで。

―余談― ミュージアム・ショップに入場するためには、整理券(プラスチックの札かな?)を貰い、順番を待つ必要があるようです。私は早々に諦め、会場を後にしました。