冒頭の写真は明治神宮宝物殿。奈良の正倉院の校倉造を模した校倉風大床造りと称し、我が国初期の鉄筋コンクリート建築の代表的な建物です。各部には巧みに和洋折衷を試みた花崗岩張の堅牢優美な建物で、平成23年6月に国の重要文化財に指定されました。―《明治神宮宝物殿》公式サイトより一部引用―

公共交通機関を利用する場合、行き方が数通りあります。私はJR山手線を利用し、原宿駅(北口)で下車。原宿口より南参道に入りました。

平日とは思えないほど賑わっています。海外からの旅行者が際立って多い印象。往来が落ち着いたタイミングで撮影。

参道の両側は石畳。女性の方はピンヒールでなければ、よそ行き用の靴でも大丈夫そうです。

奉献 葡萄酒樽について (前略) 明治天皇は、断髪、洋装をはじめ、衣食住の様々な分野において西欧文化を積極的に採り入れられました。食文化においても率先して洋食をお召し上がりになり、西洋酒としては特に葡萄酒をお好みになられました。ここに奉供されております葡萄酒樽は、(中略) 葡萄酒産地として名高いフランス共和国ブルゴーニュ地方は醸造元各社より献納されたものであります。(以下、割愛) ―脇の解説文より一部引用―

グループでいらした方々は、代わる代わる撮影していました。

この分岐点を左へ。すぐ大鳥居があります。パンフ『明治神宮境内地図』によると、鳥居の高さ12m、柱間9.1m、柱の経1.2m、笠木※の長さ17m。木造の明神鳥居としては日本一とのこと。

※鳥居最上部の横木

大鳥居をくぐった正参道の右側に『日本菊花協会』他、9団体より奉納された菊が展示されています。

菊花展 10/25〜11/23開催

盆栽好きなら一つずつ撮影するところですが、ざっと見物するに留めました。

正参道の左手に御苑北門があります。昨年6月、花菖蒲を観賞する目的で来園しました。大きな池・名湧水もあり、自然豊かなスポットですが、今回はパスします。

明治神宮

突き当たりを右へ直角(実は、末広がりの八八度なんだとか…)に曲がると、明治神宮の境内まで一直線。先ずはお詣りし、その後、重要文化財に指定されている宝物殿を見学することにしました。

鳥居をくぐると、前方に立派な門が見えてきました。

威風堂々とした佇まいです。

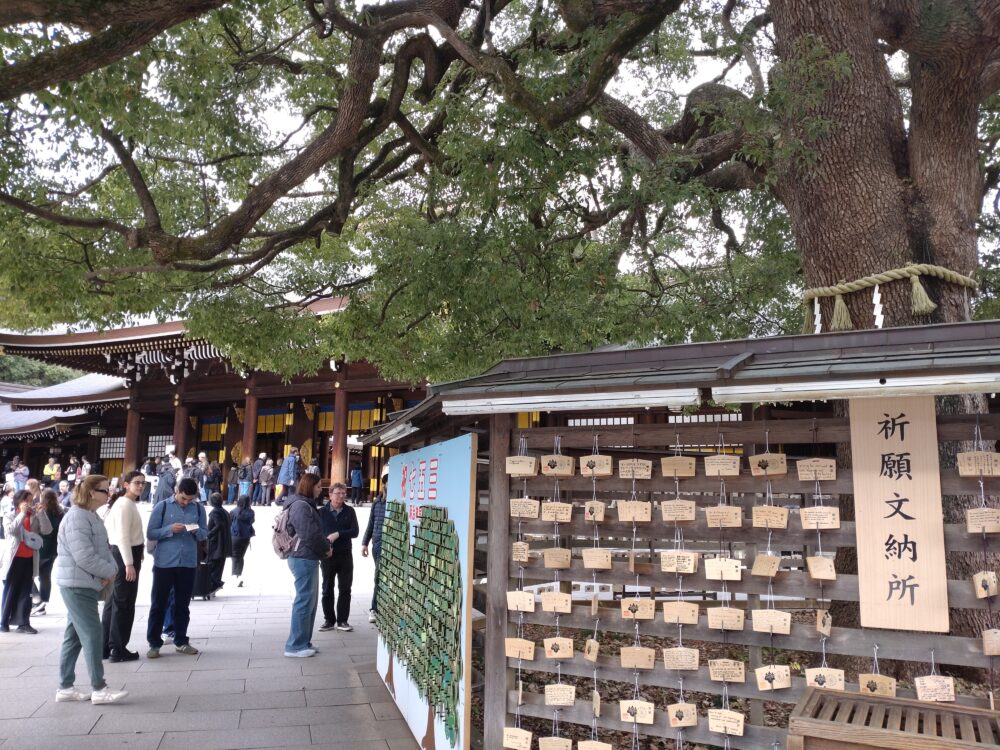

拝殿の手前右手に『祈願文納所』が設けられています。

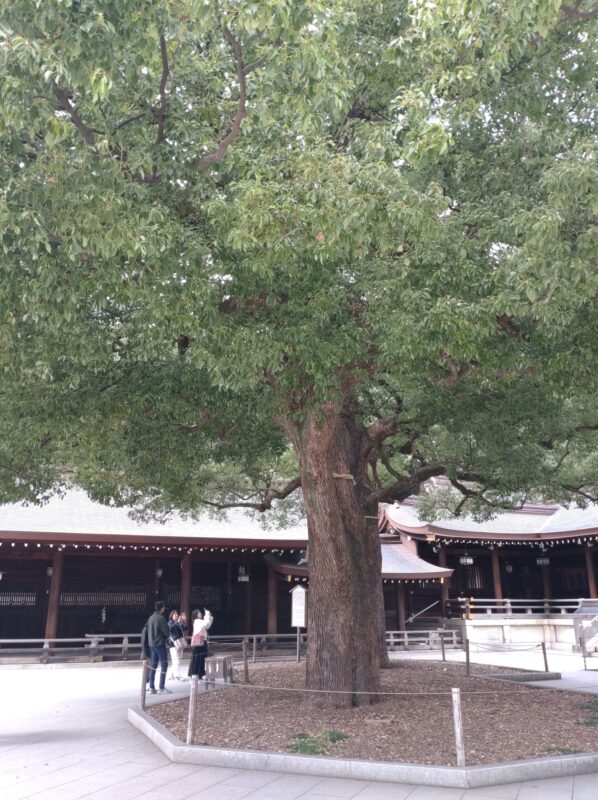

拝殿の手前左手に聳える御神木を仰ぎます。

廻り込んで解説を拝読。

この楠は大正九年の御鎮座当時に献木され、御祭神の御加護のもと樹勢瑞々しき大樹に育った御神木であります 両樹木は「夫婦楠」として親しまれ、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴となっております (以下、割愛) ―脇の解説文より一部引用―

数行の解説文の中に「御」が4箇所も!読むだけで、神妙な心持ちになります。

御賽銭(最近は100円玉)を投げてお詣り。左端ですが、後ろに人が待つため、短く唱えて拝礼。拝殿右手に備え付けられていたパンフ『明治神宮境内地図』を受領し、宝物殿への行き方を確認します。

御神木の辺りまで引き返し、近くの西門より退出します。

鳥居をくぐって直進。右手に公衆トイレを見て通り過ぎ、南北に貫く道と交差する分岐点を右へ。

境内から少し離れただけで、先程の賑わいが嘘のよう…。

こんもりした森を抜け、右へ進路を取ると間もなく、宝物殿が視界に入ってきます。境内から徒歩10分強というところ。特に遠くは感じません。

| 価格:14000円~ |

宝物殿 2011年6月、重要文化財に指定

受付スタッフを写さないよう、門前を一旦通過し、反対側から撮影。その行動が道に迷ったように見えたのか、若い男性スタッフが声をかけてくれました。門扉も含めて重要文化財とのこと。柱の上部にある意匠は、中国から伝わった『魔除け』なんだとか。神楽面のお話もされていましたが、門外漢ゆえ深掘りしないことに…。

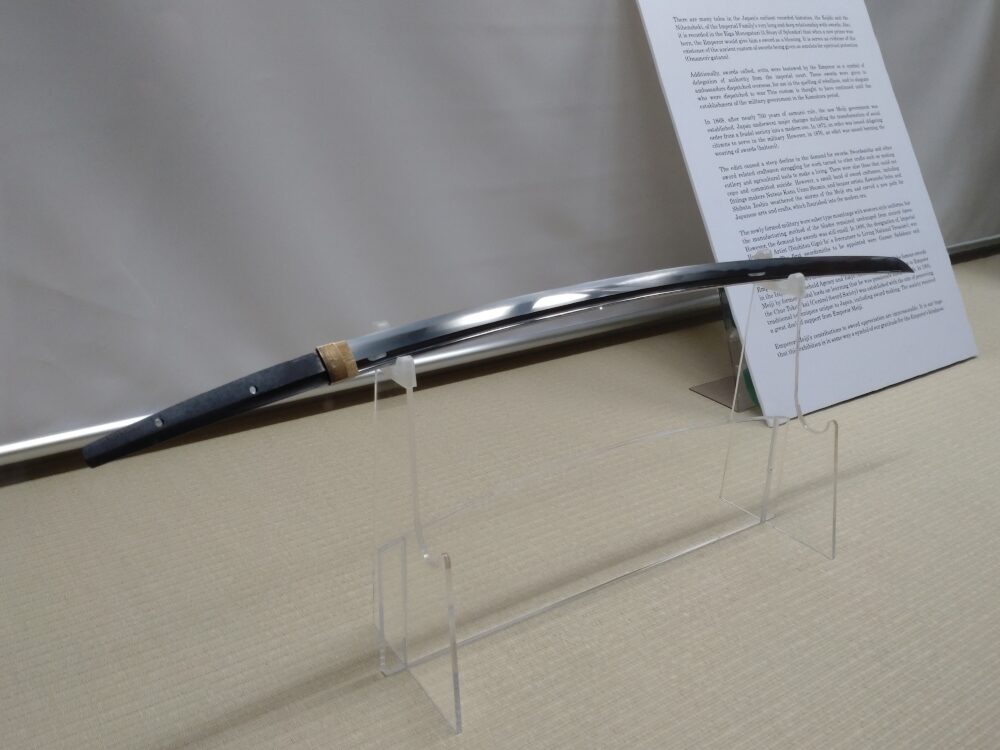

受付で入館料を納めて門内へ。宝物殿では11月16日まで、公益財団法人 日本刀文化振興協会主催《日本刀の匠展》を開催中。残念ながら、当ブログが目に触れる頃には終了していますね。

順路に従い、右手の回廊を目指します。

回廊の突き当たりにある階段を上がり、渡り廊下を進むと、宝物殿のエントランスが見えてきました。

以下、茶色の文字で表記した箇所は展示室内の解説より一部引用しました。刀剣については全く分かりませんので、展示作品の一部をランダムにご紹介します。

(前略) 本展覧会は、「明治天皇と日本刀」を主題とし、現代の刀職者による作品展示を通じて、日本刀文化への理解と関心を深めていただくことを目的としております。(以下、割愛)

展示品は全てガラスケースに納められています。目安となる順路の標示はありますが、ガラスケースの周囲を巡り、自由に鑑賞することができます。

特別出品 西岡甲房《黒漆塗二十八間筋兜》

室町時代初期に造られた兜鉢に合わせて制作された新作の筋兜。(以下、割愛)

室町時代に制作された兜かと錯覚するほど、古めかしい雰囲気です。

特別出品 西岡甲房《銀箔押南蛮胴具足》

兜と同じ制作者です。

明治天皇と日本刀 公益財団法人日本刀文化振興協会

(前略) 明治天皇は無類の愛刀家として広く知られており、現在も宮内庁や東京国立博物館に所蔵される多くの名刀は、明治天皇の刀剣へのご愛好を聞きつけた旧大名家などから献上されたものです。また、日本刀製作技術をはじめとする我が国独自の伝統技術の保存を目的として、明治33年に「中央刀剣会」が設立され、同会は明治天皇より多大なるご支援を賜りました。(以下、割愛)

公益財団法人日本刀文化振興協会の公式サイト《「太刀」と「刀」の違い》より一部引用します⇓

太刀は、長さが60.6cm(2尺)以上の刀剣を指します。主に平安時代末期から室町時代初期にかけて、騎馬戦が盛んだった時代に使用されました。(中略) 刀は、長さが60.6cm(2尺)以上の刀剣を指します。刃を上にして帯に差して佩用されるのが特徴です。この形式の刀は、室町時代初期から江戸時代にかけて広く用いられました。刀は一般的に太刀よりも短く、反りも少ないのが特徴で、これは騎馬戦から大規模な歩兵戦へと戦闘様式が変化したことによるものです。戦闘様式の変化に伴い、多くの太刀が刀へと改造されました。(以下割愛)

特別出品 村正《短刀》 長さ29.7cm 反り0.3cm 室町時代

刀剣好きでなくても、村正の名は一度や二度耳にしたことがありますよね。

特別出品 国廣《脇指》 長さ39.1cm 反り0.45cm 江戸時代前期

高倉健さん旧蔵品とのこと。任侠映画の主役を張っていた俳優さんですから、刀剣に親しむ機会も多かったことでしょう。

特別出品 則重《刀》 長さ71.6cm 反り2.2cm 鎌倉時代

高倉健さんが月形龍之介から贈られ、愛蔵した一振りとのこと。若い世代には「月形龍之介って誰?」ですよね。幼い頃から時代劇を視聴していた私は、俳優/月形龍之介さんのいぶし銀の演技に魅了されておりました。

※公益財団法人日本刀文化振興協会の公式サイト《「白鞘」と「拵」の違いと役割》より一部引用します。

日本刀は、通常「白鞘」に納めて保管されます。この白鞘は「休め鞘」とも呼ばれ、刀を錆びにくい状態で保存するのに適した鞘です。材質には「朴」という木材が用いられ、刀身を湿気や錆から守ることが最優先され、機能性が重視されます。(以下、割愛)

刀装部門・白鞘:金賞第一席 古川和幸(岐阜県岐阜市)

朴素材の選別に留意して質の高い白鞘となっている。

(前略) ステンドグラス状の窓は、このハンドルを回すことにより、外部から取り入れる光量を調整できる仕組みとなっている。展示資料に対する紫外線からの保護という概念を率先して建築へ採り入れた先進性がうかがえる。(以下、割愛)

西の壁面下部に設けられています。膝を折って撮影。

解説を読まないことにはステンドグラスと気が付かないほど、窓の意匠は目立ちません。

研磨:金賞第一席 國上涼(宮城県名取市)《刀》 長さ69.5cm 反り2.1cm

研磨:審査員 玉置城二(京都府京都市)《刀》 長さ67.1cm 反り0.6cm

研磨:観光庁長官賞 阿部聡一郎(東京都文京区)《刀》 長さ76.8cm 反り2.6cm

作刀:金賞第一席 明珍裕介(兵庫県姫路市)《刀》 長さ76.5cm 反り2.2cm

高窓と同様のステンドグラスが扉にも嵌め込まれています。

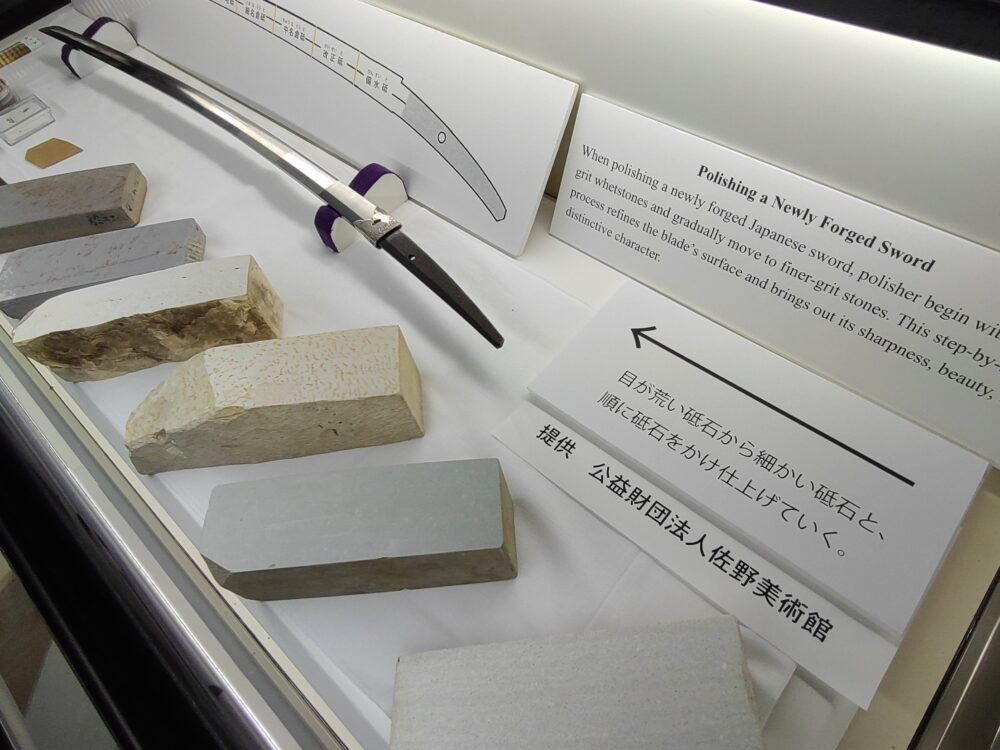

どの砥石をどの程度の力加減で何回かけるか、全てが刀工の感覚に委ねられているのですね。

特別出品 奈良利寿 《虎の子渡し図小柄》 鉄地 高彫 金象嵌色絵 江戸時代中期

(前略) 品格のある高彫に象嵌・色絵を施した数多くの力作を遺しており、幕末期、離れ縁でも60両(600〜700万円)という値段がついたという逸話が残るほどの人気を誇った。(以下、割愛)

虎の子を呑み込みそうな水流の表現も見事です。この困難を乗り越えれば親の元に…。

特別出品 一宮長常 《虎図金目貫》(金無垢容彫 毛彫 赤銅象嵌) 江戸時代中期

(前略) この作品は長常の代表作ともいえる傑作目貫で、柔らかい金に硬い赤銅を象嵌するという、長常の非常に高い技巧が発揮されている。裏目貫が豹の姿をしているのは、当時豹は雌の虎だと勘違いされていたため。(以下、割愛)

目を凝らして拝見。単眼鏡があれば良かったと思う作品。

展示物もさることながら、やはり最大の見どころは建物内部の意匠でしょう。

宝物殿を後にします。渡り廊下から撮影。

階段を下り、通ってきたばかりの渡り廊下を撮影。

左へ視線を移していきます。

西の回廊の先端の構造物を撮影。東の回廊の先端の構造物と左右対称に造られています。門扉のところで、先のスタッフさんに尋ねたら、魔除けとして造られたもので、外観とは裏腹に、空間(部屋)にはなっていないとのこと。

門扉の意匠も素敵! 門内の柱の上部にも魔除けが施されています。

観覧時間の目安は小一時間です。

来た道を戻らず、門を出て左へ。北池が見えてきました。

橋を渡った先の分岐点を左『代々木方面』へ。

北参道に入る鳥居を右後方に見て、明治神宮を後にします。

帰路はJR代々木駅から乗車しました。駅は、この地点から徒歩5分位だったかと思います。

《JR原宿駅→明治神宮→宝物殿→JR代々木駅》の所要時間は2時間ほど。数枚撮影する程度ならば、1時間半もみれば宜しいかと思います。