過去の展覧会になります。

2024年11月2日から2025年2月9日まで開催されていました。

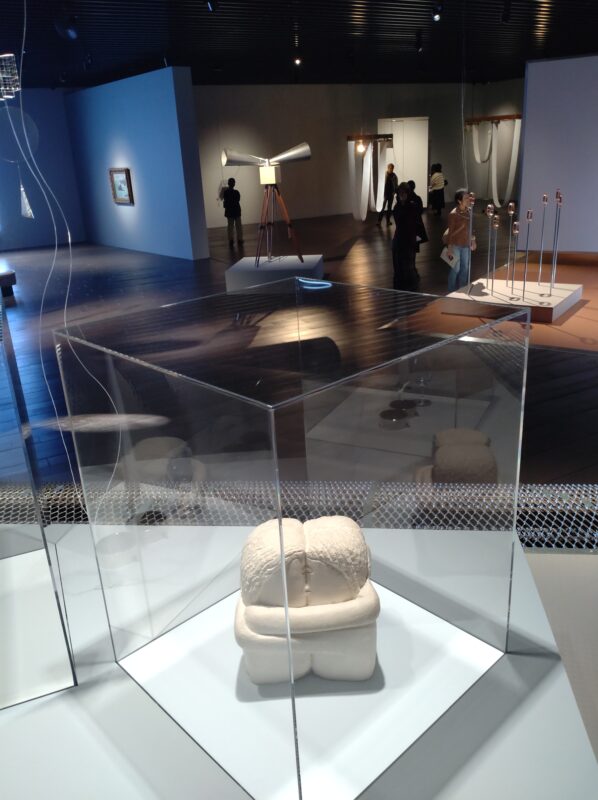

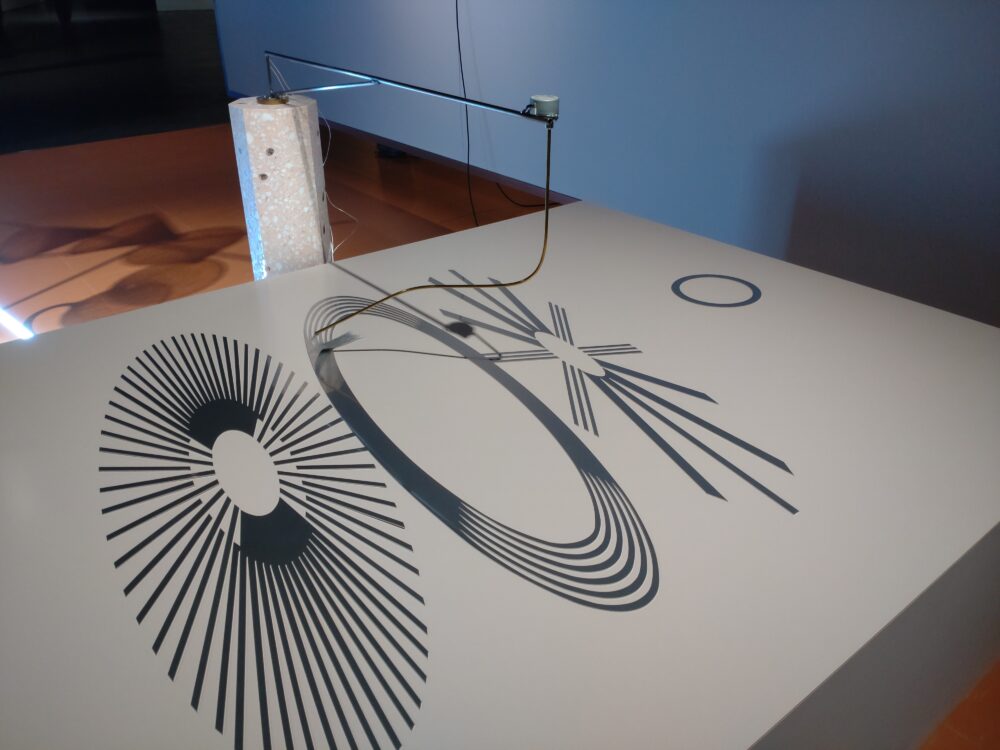

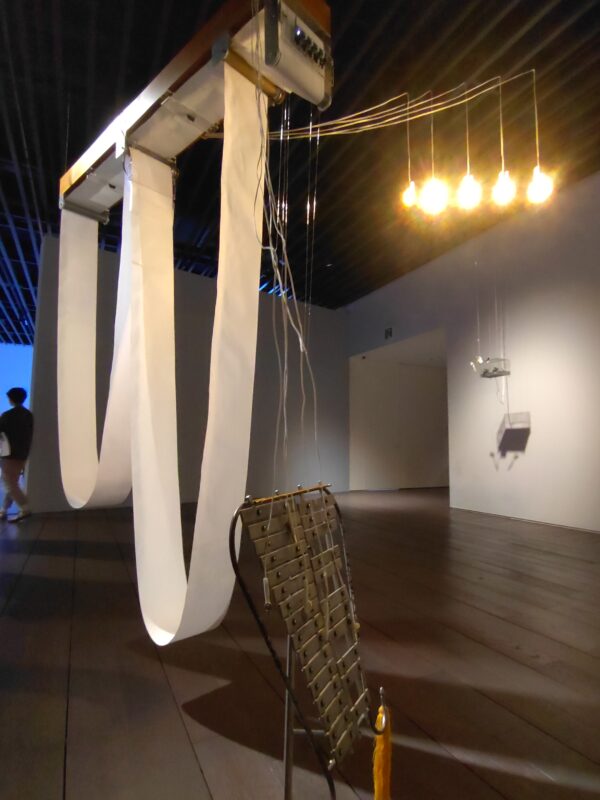

6階展示室では《ジャム・セッション 石橋財団コレクション✕毛利悠子―ピュシスについて》が開催されていました。間接照明によって展示作品が幻想的に浮かび上がり、好奇心を掻き立てられました。

エスカレーターで5階へ。

展示作品の中から、特に印象に残った作品をご紹介しましょう。紺色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

古代ギリシア

数多の展示から、比較的大きな作品4点をピック・アップしました。

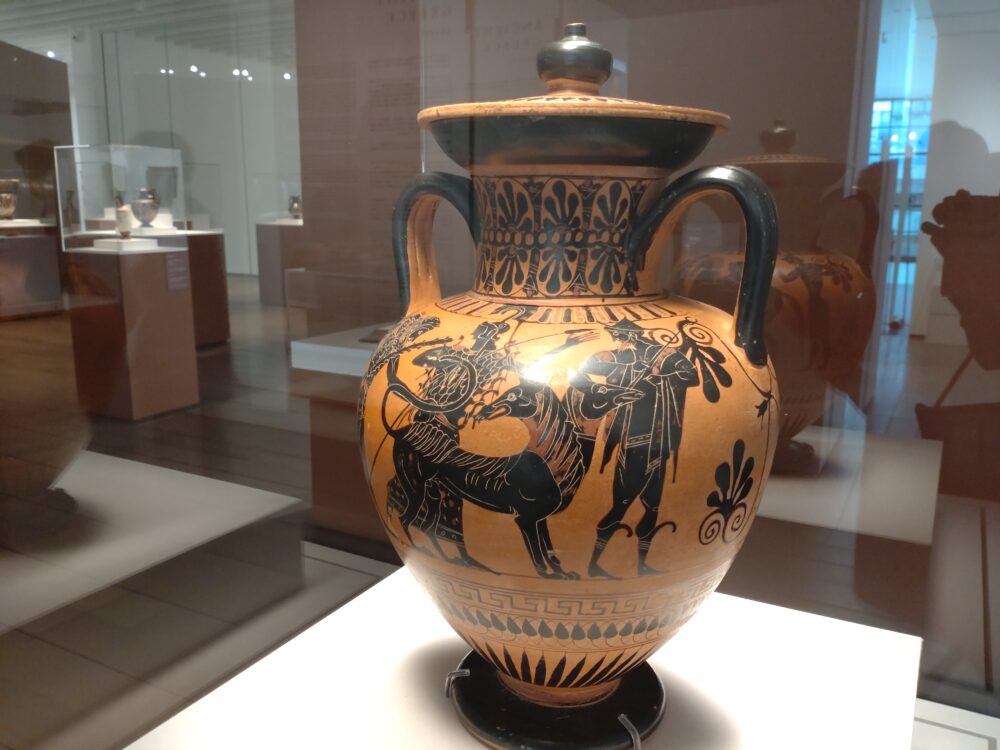

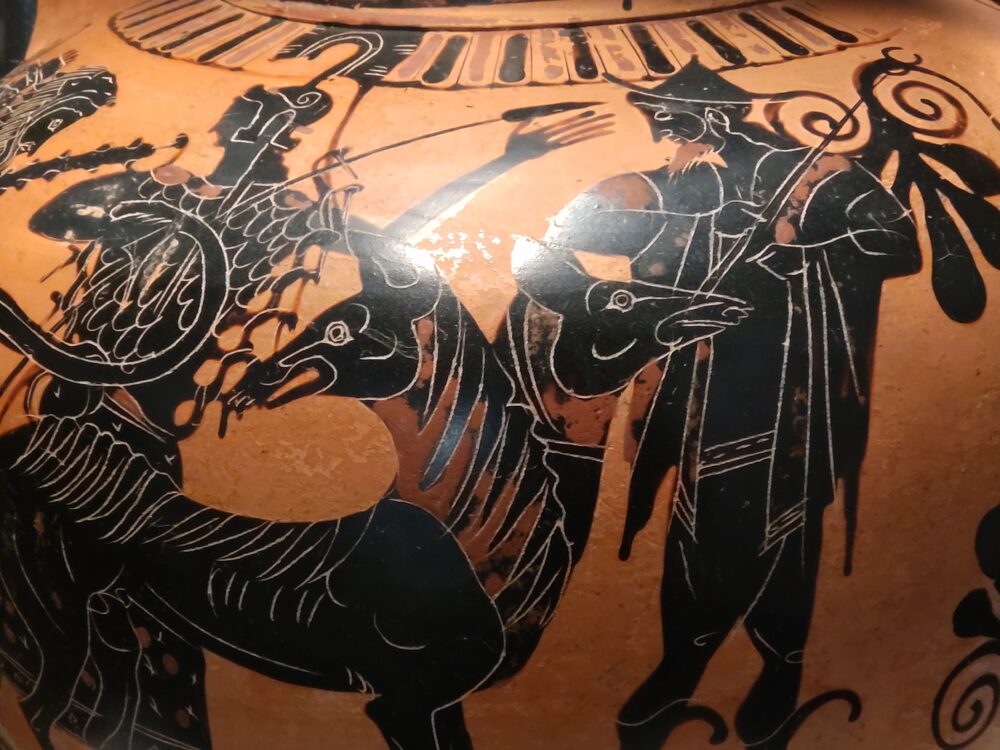

✧ブーローニュ441の画家《アッティカ黒像式頸部アンフォラ「ヘラクレスとケルベロス図」》 紀元前520−510年頃

英雄ヘラクレスが冥府の番犬ケルベロスを生け捕りにするエピソードが描かれています。

紀元前500年以前に制作されたとは俄に信じられないほど、描線・彩色が鮮明です。実用的な用途があったかもしれませんが、状態があまりに良いので、装飾品と考えたい。ぐるり施された上下の文様も凝っています。

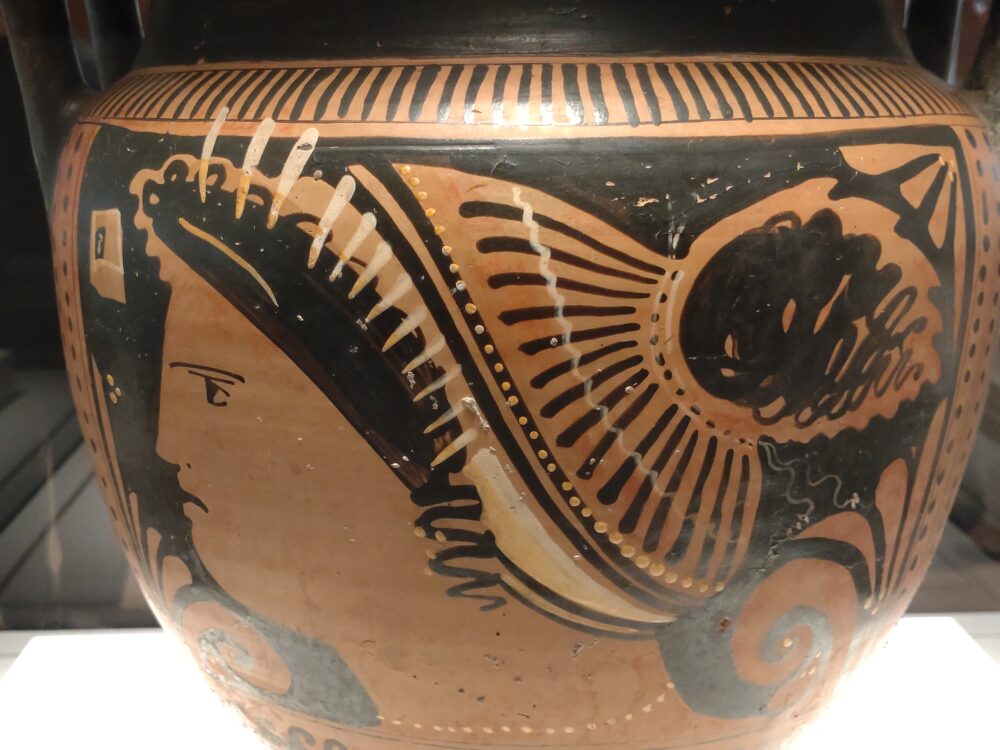

✧ラゲットの画家《カンパニア赤像式ヒュドリア「ディオスクーロイ図」》紀元前350−340年頃

馬を連れた二人の青年は、ギリシア神話に登場する双子のディオスクーロイ(「ゼウスの息子たち」の意味)です。

壺の大きさに対して、横に張り出している把手部分が小さい。この作品も装飾品と見做して良いでしょうか。

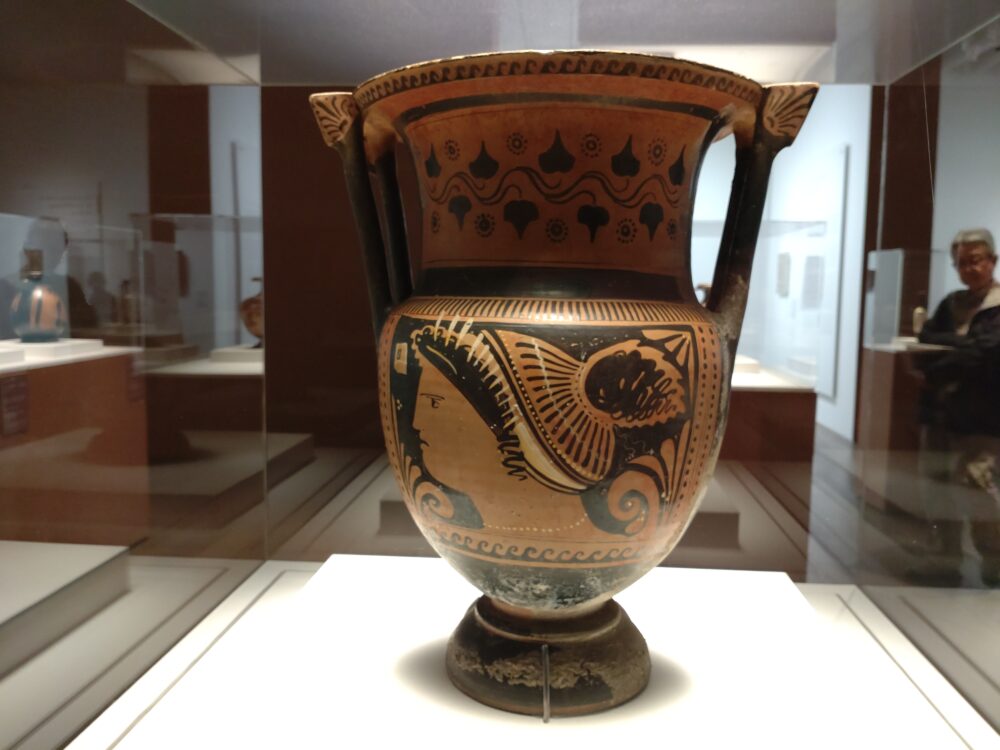

✧オスロ・グループ《アプリア赤像式柱形把手クラテル「男女図」》紀元前330年頃

男性のかぶるピレウス帽(つばのないフェルトの帽子)は古代ギリシアでもっとも一般的な帽子でした。

開口部が大きく、把手部分も実用性を優先した作り。先にご紹介した壺と比較すると、図柄も大味。水・ワインを入れるなど、実用的な用途があったかもしれませんね。

⇩展示室はコの字形になっています。ガラス越しに望む壁面に展示されている大作はピカソの絵です。

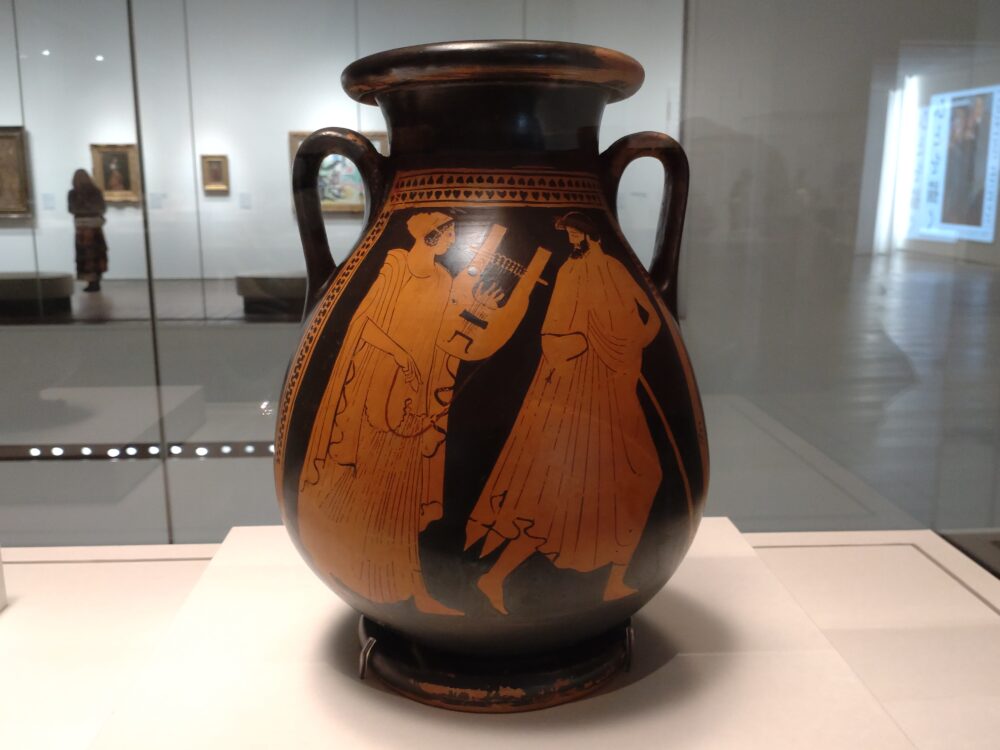

✧シレウス・シークエンス《アッティカ赤像式ペリケ「男女図」》紀元前5世紀第1四半期

古代ギリシアの女性は竪琴を習うことが多かったことが知られます。

図柄が意味深長です。振り返り様、女に言葉をかけているようにも見える男。竪琴を奏でる手を止めたようにも見える女。夫婦か恋人か。想像力が膨らみました。

古代ローマ

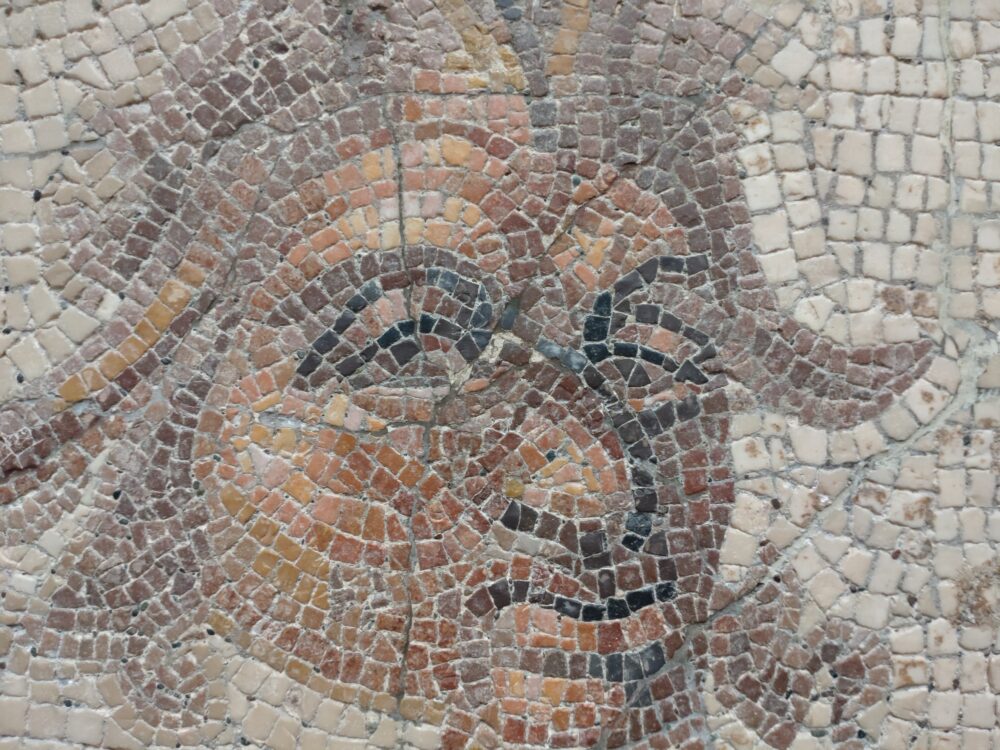

✧ローマ モザイク断片《牧神頭部》1世紀

ギリシア神話の半人半獣のサテュロスの頭部をあらわしたものです。床モザイクの断片です。

その表情が窺えるほど緻密に制作されています。細かな亀裂こそ認められますが、床に用いられていたことを考慮すると、こうして間近で鑑賞できることは僥倖。

✧ヘルクラネウム《壁画断片「ディオニュソス図」》1世紀

ギリシア神話の酒の神ディオニュソスとその信者を描いた壁画。中央にすわるのがディオニュソスです。

額縁は剥落していますが、フレスコ画は綺麗な状態でした。

| 【ふるさと納税】【先行予約・25年10月以降発送】日田梨 新興 5kg 日田市 / 日田梨協同組合 梨 なし ナシ 新興 フルーツ 果物 旬 デザート 旬の梨 ひた梨 [ARBB005] 価格:18000円 |

画家とモデル

✧パブロ・ピカソ《画家とモデル》1963年

絵の具が盛り上がるほど塗られている箇所もあれば、カンヴァス地が透けて見える箇所もあります。椅子に座る画家は、右手に絵筆を、左手にパレットを持ち、まさに制作中。横顔の描き方はピカソならでは。そのインパクトは絶大です。ソファ(らしきもの)に身を横たえたモデルの女性は、両腕を頭上に伸ばしてポーズをとっています。右端に描かれているのは調度品と塑像(頭像)でしょうか。かの田中一村画伯もピカソを尊敬していた、という逸話を思い起こしました。

✧カミーユ・コロー《イタリアの女》1826−28年

コローは1825年から3年間イタリアに私費留学していますが、そのときに描かれたものと考えられます。

端正な小品。女性の凛々しい後ろ姿を描いた構図が魅力的です。

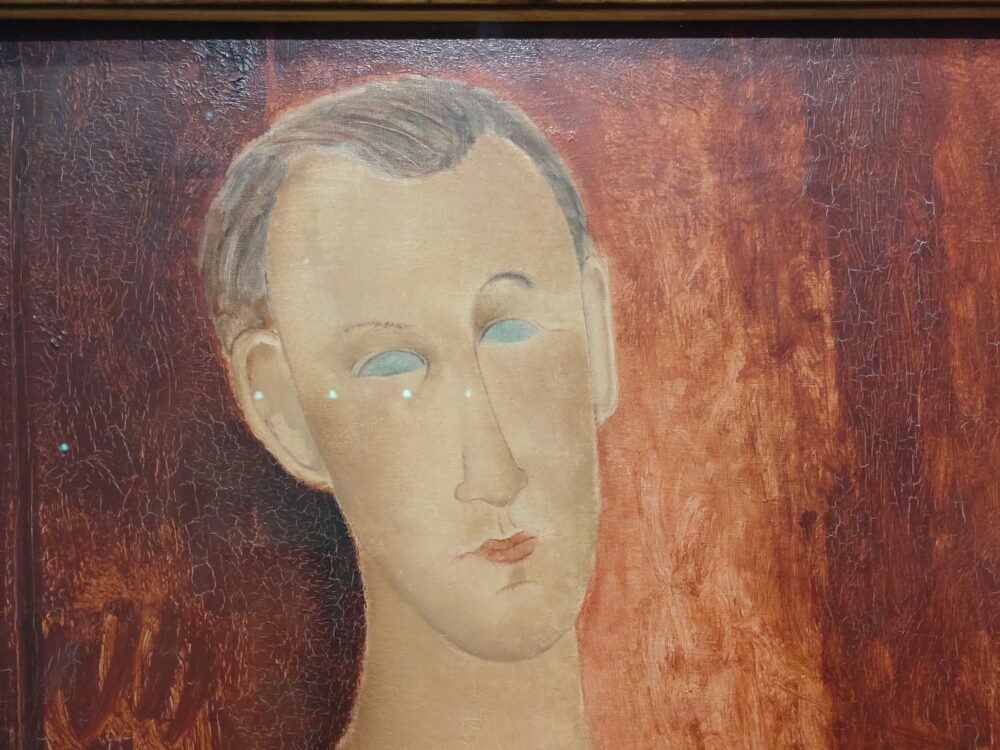

✧アメデオ・モディリアーニ《若い農夫》1918年頃

南仏に滞在したモディリアーニが、現地で出会った農夫をモデルに描いたものと思われます。

農夫とは思えないほど華奢な男性がモデル。袖をまくりあげた右腕に、やや作為を感じます。モディリアーニの描く人物は一様に撫で肩ですよね。エメラルド・グリーンを薄く施した瞳が神秘的。赤茶色に塗られた背景は何を表現しているのでしょうか。

✧ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル《若い女の頭部》

若い女性を斜め下から捉えた習作です。アングルの恋人ラウラ・ソエガとする説もあります。

健康的な妙齢の女性がモデル。キャプションの一説通り、画家との関係は恋人同士では…と思わせる打ち解けた表情を覗かせています。

モデルの名前は?

✧エドゥアール・マネ《オペラ座の仮装舞踏会》1873年

素早いタッチが使われることで、オペラ座に集まった人びとの熱気が表現されます。

女性たちは、顔・露出した肩と衣装との境界も曖昧なまま描かれています。目を凝らすほど混沌さが増すように感じます。遠目に鑑賞すると、画面から舞踏会の喧騒・高揚感が伝わってきました。

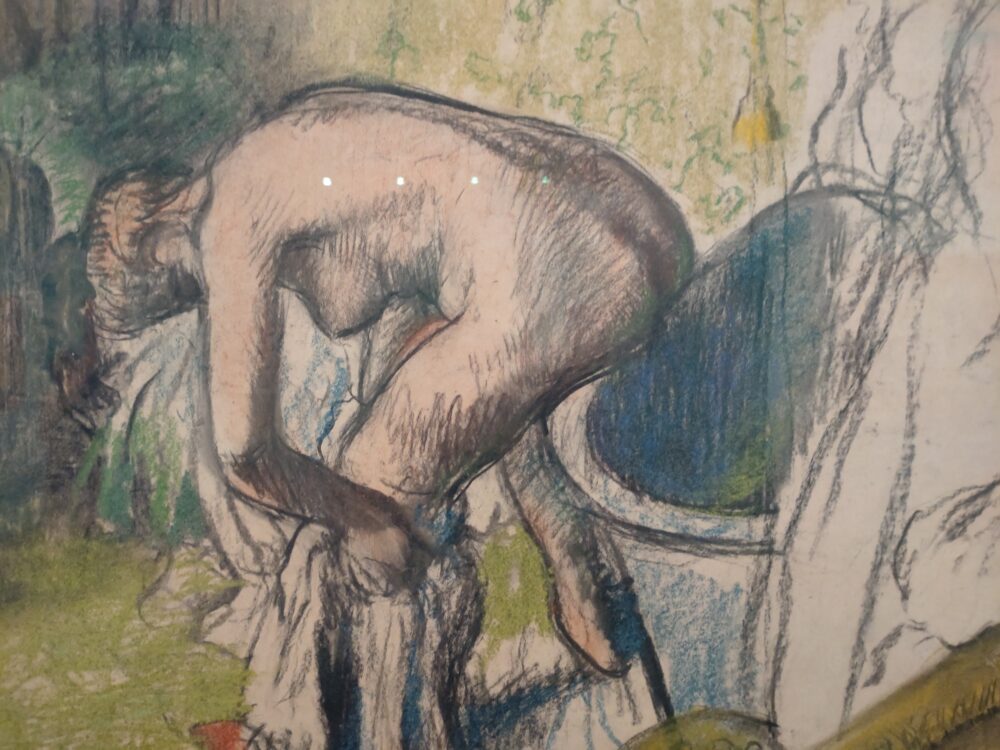

✧エドガー・ドガ《浴後》1900年頃

浴後の裸婦を斜め後ろから描く構図は、1880年代後半と1900年頃に繰り返し試みたものです。

モティーフは、身体を拭くことに気を取られて無防備な女性。大胆な構図にドキッとします。

下記の展示作品については、以前アップしたブログで取り上げましたので、ここでは割愛致します。

✧ベルト・モリゾ《バルコニーの女と子ども》1872年

✧パブロ・ピカソ《腕を組んですわるサルタンバンク》1923年

肖像画

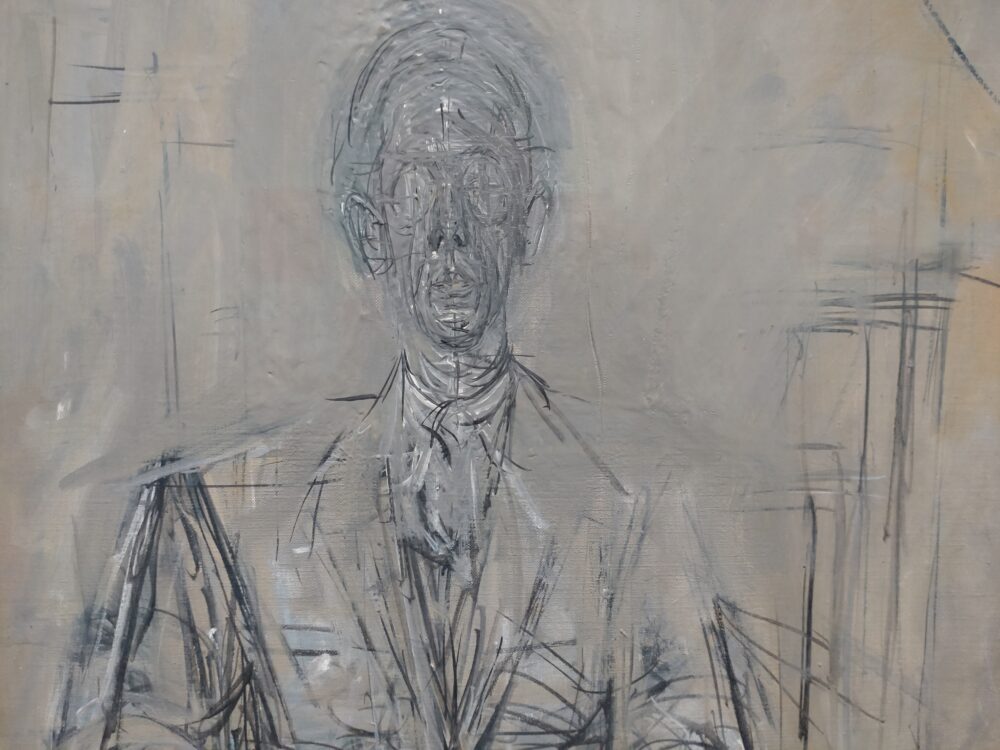

✧アルベルト・ジャコメッティ《矢内原》1958年

矢内原伊作がジャコメッティと出会ったのは1955年。ここでは矢内原は階段を背に腰掛けています。

素描のような作風に魅力を感じる一枚です。

下記の展示作品については、以前アップしたブログで取り上げましたので、ここでは割愛致します。

✧ピエール=オーギュスト・ルノワール《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》1876年

✧アンリ・マティス《縞ジャケット》1914年

自画像

✧エドゥアール・マネ《自画像》1878−79年

この作品はとても私的なもので、マネは親しい人にしか見せなかったとも言われています。

平服を着用して全身を描いた自画像は、アンリ・ルソー他、拝見したことがありますが、少数派ですよね。

ものがたりの世界

✧ギュスターヴ・モロー《化粧》1885−90年頃

作品の画題は曖昧ですが、左下に「化粧」という書き込みがあることから、このタイトルがついています。

豪華な衣装・装飾品を身に纏いつつ、露出した肌、衣装が透けて見える脚線美がエキゾチック。背後に掛けられているのは布でしょうか。清涼感のある青色を用いることで、女性の神秘的な側面が強調されているように思いました。

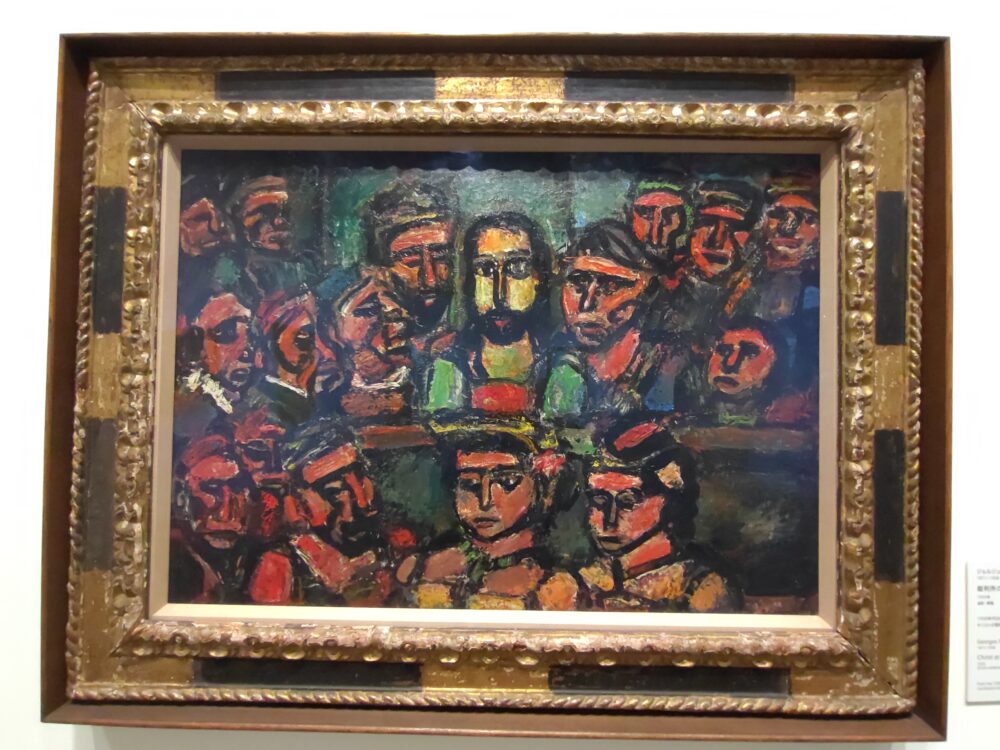

✧ジョルジュ・ルオー《裁判所のキリスト》1935年

この作品もインパクト大です。イエス・キリストを取り囲む人々の役割や絵画のストーリー性に興味が湧きます。

✧ジョルジョ・デ・キリコ《吟遊詩人》1948年

機械仕掛けのような顔のないマネキンが無人の広場にたたずむこの作品は、どこか不穏で謎めいています。

ピカソ作品に劣らず、独特な作風です。

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。

コメント