過去の展覧会になります。

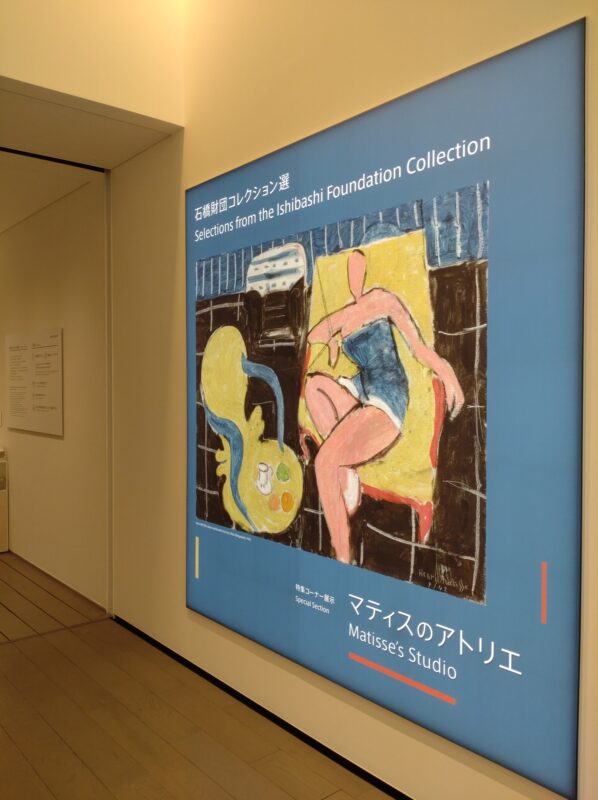

2024年11月2日から2025年2月9日まで開催されていました。《ひとを描く》展との同時開催。

5階展示室《ひとを描く》展を鑑賞した後、エスカレーターで4階へ。ホールの先は吹き抜けになっています。

マティスの作品を中心に、印象に残った展示作品をご紹介しましょう。紺色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

✧アルフレッド・シスレー《森へ行く女たち》1866年

前回の来館時は《サン・マメス六月の朝》を鑑賞。柔らかな日射し・豊かな緑が特徴的でした。本作は先ず、身を寄せるように歩く農婦たち(かな?)に視線が向かいます。二人連れ、労働する男の姿も。殺伐とした印象を拭えない所以は、黒黒とした屋根の連なり、厚い雲、弱々しい日射し。道の傍らの黒い帯は露出した土でしょうか。

✧クロード・モネ《アルジャントゥイユの洪水》1872−73年

簡単には水が引きそうもない空模様。モネの作品には珍しく、荒涼とした風景が描かれています。垂直方向の木立と水平方向の水のせめぎ合い。

✧新収蔵作品 ジョルジュ・スーラ《平底舟》1883年

スーラは1881年頃から、縦16センチ、横25センチほどの小さな板に油彩で構図や色彩の研究を行いました。(中略)手軽に持ち運ぶことができて、手で持って描くこともできたため、戸外での習作に適していました。この作品に描かれているのはパリ郊外を流れるセーヌ川。背景には家並みと工場の煙突が見えます。印象派の画家たちが好んで取りあげた「工業化されたパリ郊外の風景」という題材に、スーラも関心を持っていたことがわかります。

✧エドヴァルト・ムンク《病める少女》1894年

ムンクの作品はごくたまに拝見しますが、この光景は深刻。帽子を被っているご婦人は見舞客でしょうか。表情を窺うことはできませんが、うなだれて少女の手を取る仕草は、少女の病状が芳しくないことを想像させます。ご婦人に話しかけているようにも見える少女の表情は穏やか。

✧パブロ・ピカソ《ブルゴーニュのマール瓶、グラス、新聞紙》1913年

予め、絵の具に砂と接着剤を混ぜているのでしょうか。ゴツゴツした質感を表現するのに効果的ですね。佐伯祐三画伯の作品と通底するものを感じました。

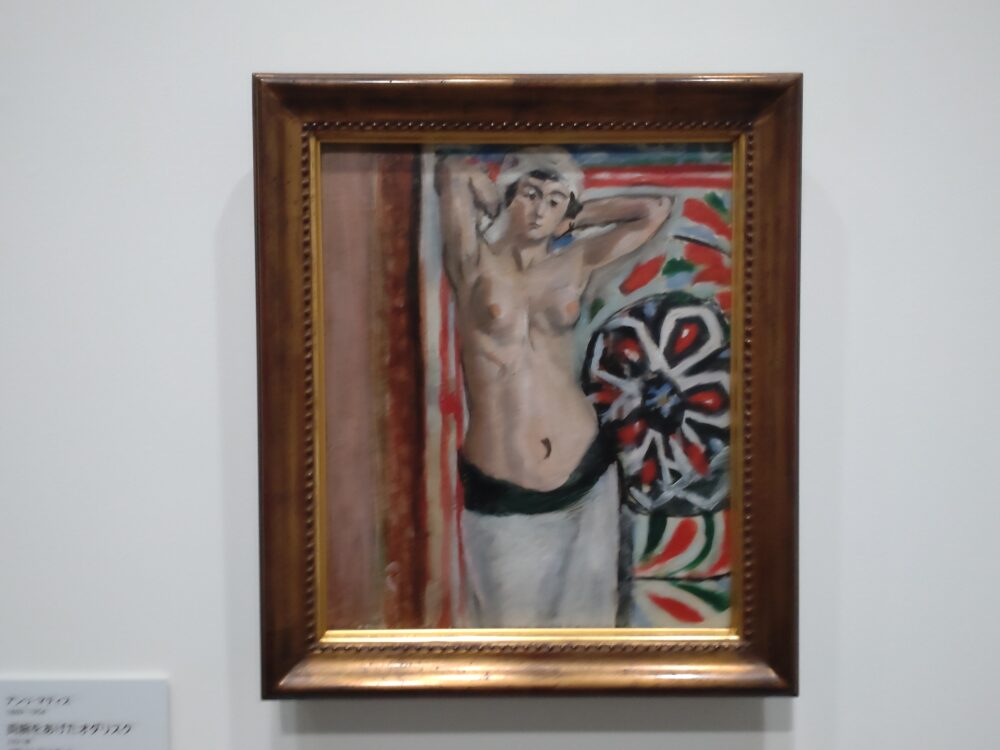

✧アンリ・マティス《両腕をあげたオダリスク※》1921年

マティス作品の中で一番魅了された一枚。裸身を晒しながら、あっけらかんとしている女性の表情を拝見すると、大層なことではない、という心持ちになります。背景を彩る大胆な模様も、半裸のインパクトを減じる要素になっているように思います。

※オダリスク 1921年頃よりマティスは、室内の諸要素と裸婦を組み合わせる上で最適な手法として、19世紀のフランス絵画に描かれたオダリスク(イスラム世界で君主のハレムに勤める女性)の主題に取り組むようになります。《両腕をあげたオダリスク》では、ターバンと腰巻きが、裸婦をオダリスクとして示しています。

| 価格:17000円~ |

⇩特設コーナー

⇩足を踏み入れると、右側の壁面には

切り紙絵 日々の営みとなった切り紙絵の制作は、アトリエの壁を埋め尽くすまでになり、戦後には版画集『ジャズ』が刊行されるなど、1900年代半ば以降のマティスの創作の象徴のひとつとなっていきます。

20作品のうち上から2列目の作品を、右から順に5つご紹介します。

正面奥には新収蔵作品が展示されていました。

新収蔵作品 ✧アンリ・マティス《踊り子とロカイユの肘かけ椅子、黒の背景》 1942年

画面の左に、座面に果物とカップを載せた肘かけ椅子、右に、ルイ15世様式の椅子に腰かけた、顔の造作が省かれた人物が描かれています。(中略)画面が左右で均衡する構図を作り出したとみられます。この均衡は、まずふたつの椅子に共通する黄色の色面によって、そして、《青い胴着の女》にもみられたように、人体と肘かけ椅子との類似的なフォルムによって、複層的に作り出されています。

⇩左側の壁面には

✧アンリ・マティス《青い胴着の女》1935年

特設コーナーを出て、その先へ。

✧和田英作《読書》1902年

「黒田清輝?」と思ったら違いました。和田英作画伯の作品は初見です。ネット検索したら、生誕150年の節目。まだまだ存じ上げない大家も多いです。

重要文化財 ✧藤島武二《黒扇》1908−09年

瞬時に目を奪われました。藤島武二画伯の作品を拝見する機会は滅多にありません。ネット検索したら1867年生まれ。本作は41〜42歳時に制作されたのですね。同時代に活躍した著名な洋画家といえば、黒田清輝、藤田嗣治…。1900年代初め、世界に伍する洋画家がいらしたことを再認識しました。

✧安井曾太郎《薔薇》1932年

素敵な静物画です。黒い背景から、《佐伯祐三 自画像としての風景》(2023年、東京ステーションギャラリーにて開催)で鑑賞した《薔薇》を連想しました。

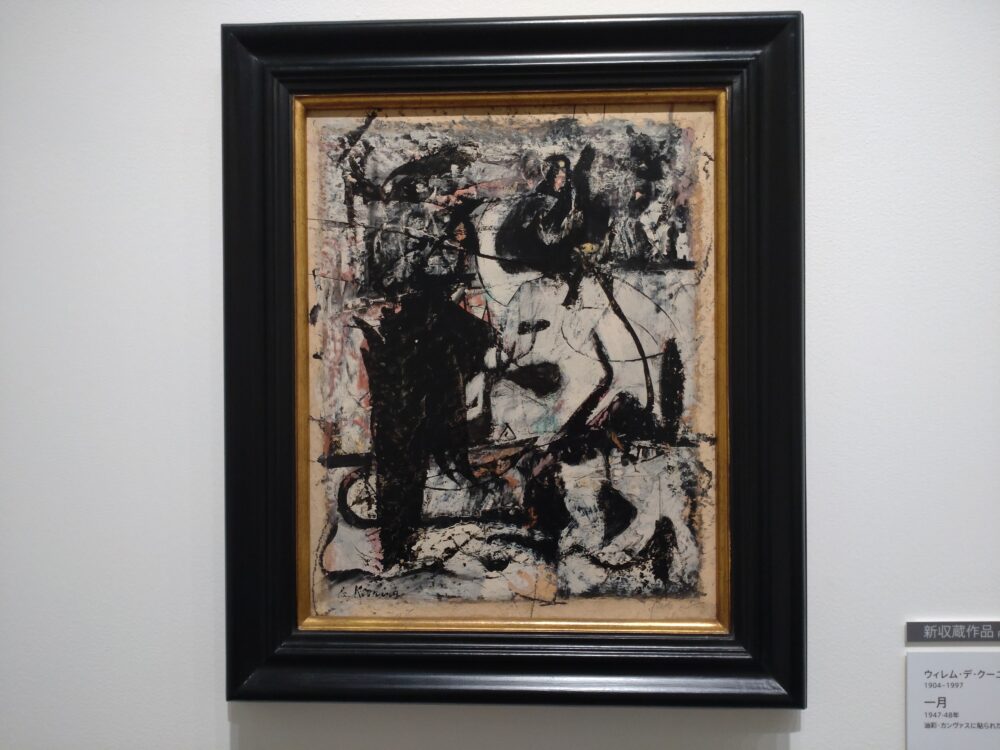

新収蔵作品 ✧ウィレム・デ・クーニング 《一月》1947−48年

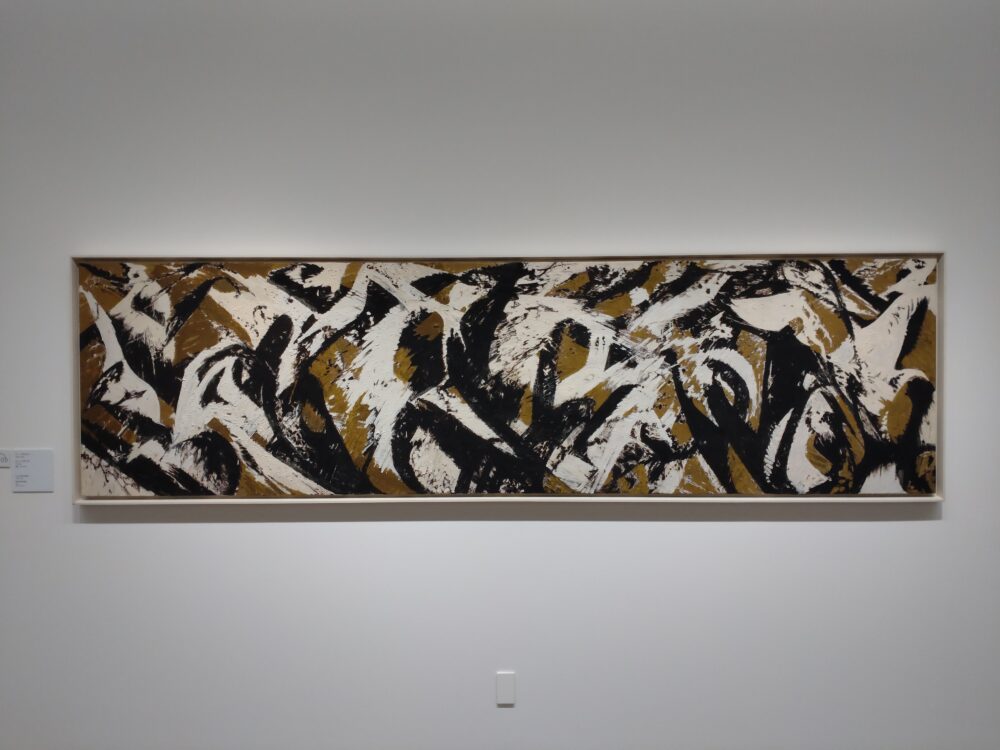

✧リー・クラズナー《ムーンタイド》1961年

以上、印象に残った展示作品をご紹介しました。