冒頭の作品は、コルネリス・スフート《花環の中の聖母子》(部分) 17世紀前半 油彩/板 国立西洋美術館所蔵

今春〈企画展〉を鑑賞した折に〈常設展〉も観覧しました。ついでに観覧する類の常設展でないことは明らか。機会をみて再訪したいと考えていました。7月中旬、平日に来館。中国人旅行者等、外国人の来館者も多く、夏休み前にしては賑わっていました。入館料は一般500円です。

大まかな順路に沿って、絵画を主軸に、印象に残った展示作品をご紹介しましょう。原則的に撮影できますが、撮影不可の展示作品も若干あります。尚、紺色の文字で表記した箇所は、展示室内の解説より(一部)引用しました。

国立西洋美術館と松方コレクション 国立西洋美術館の設立の原点は、川崎造船所(現在の川崎重工業)や神戸新聞社などを率いた松方幸次郎(1866−1950)が20世紀初頭につくりあげたコレクションにあります。(中略) イギリスとフランスの近代美術を中心としたそのコレクションは、絵画や彫刻、素描、版画から装飾芸術品まで幅広いジャンルからなり、地域や時代も多岐にわたります。(中略) 松方の収集の目的は、日本で最初の西洋美術を常設展示する美術館をつくることにありました。西洋美術を学び、理解することは、日本人が西洋の人々の精神や考え方を理解することにつながると考えていた松方にとって、美術館の設立は、ひいては日本の社会の発展にも結びついてゆくものでした。(以下、割愛)

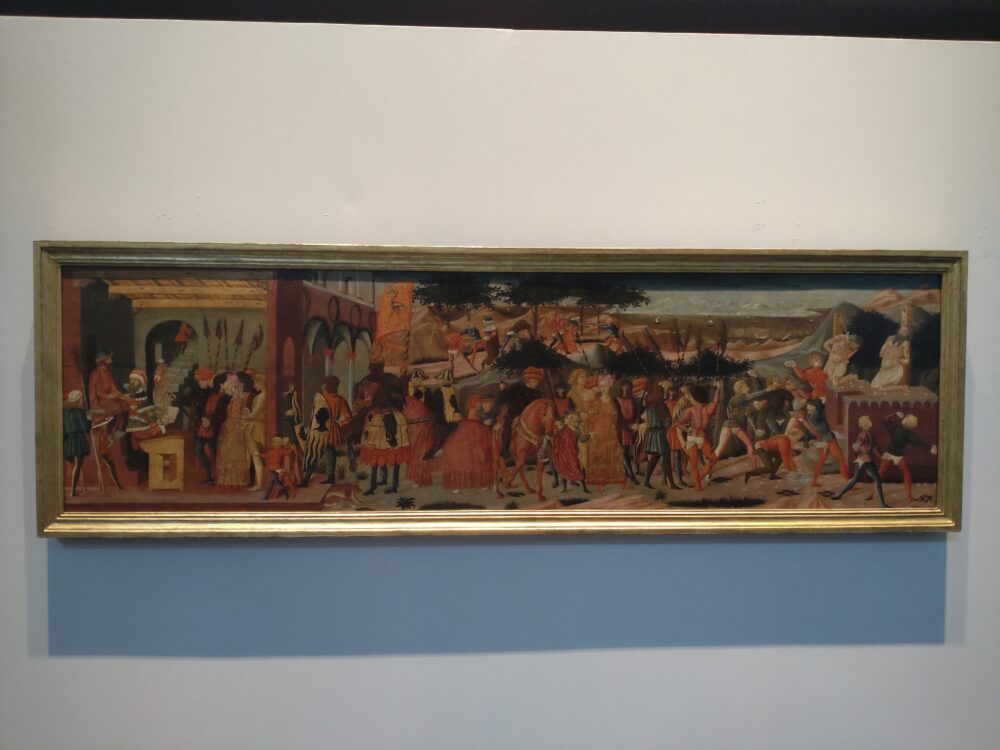

✧スケッジャ(本名ジョヴァンニ・ディ・セル・ジョヴァンニ・グイーディ) スザンナ伝 テンペラ/板 2015年度購入

これは、カッソーネと呼ばれる西洋長持の前面を飾っていた絵画です。カッソーネは14−16世紀のイタリアで、しばしば花嫁の嫁入り道具として作られました。聖書や神話の女性の登場人物の物語が表されるのが常で、ここでは旧約聖書のスザンナの生涯の後半部が描かれています。

⇓ 長老たちから言い寄られ不倫の濡れ衣を着せられた彼女は、画面左の建物内に設けられた法廷で自らの無実を証明し、

⇓ 嘘をついた長老たちは連行され、

⇓ 画面右で石打ちの刑に処されています。

画面左から右へ、物語は劇的に展開します。様々な場面を流れるように紡ぐ日本画の巻物とは異なりますが、横長の画面を効果的に活用しています。花嫁の嫁入り道具として作られた西洋長持の前面を飾るには適さない画題ですが、当の花嫁は頓着しなかったのでしょうか。

✧梶コレクション 2024年12月、当館に新たな工芸品コレクションが寄贈されました。作品はほぼすべてエマーユで構成されています。エマーユは七宝に相当するフランス語で、金属の素地にガラス質の粉末を練ったペーストを施し、それを焼き付けた工芸品を意味します。寄贈者はジュエリーアーティストの梶光夫氏です。(以下、割愛)

今春、大展示室で梶コレクションが展示されていました。その折、数多の美しい展示作品を堪能しました。常設展では、そのほんの一部が展示されています。

✧新収蔵作品 ビアージョ・ダントニオ・トゥッチ 聖母子と幼児洗礼者聖ヨハネ 1490年頃 テンペラ/板 2024年度購入

(前略) この絵の幼児キリストのポーズや聖母の手の表現、光に対する感受性には、レオナルド・ダ・ヴィンチの師ヴェロッキオの作品を学んだことが明らかです。窓を通して遠くの風景を見せる構図や、ガラスの花瓶に顕著な写実表現には、フランドル(現在のベルギーやオランダ南部を中心とする地域)の美術からの影響が見られます。なお、絵の周囲の金箔はおそらく20世紀に貼られたものです。

幼児キリストのポーズが印象的です。自らの使命・運命を悟ったような表情に見えます。なるほど聖母の手の表現が見事ですね。浮かない表情をした聖ヨハネ・聖母マリアを拝見すると、鑑賞する側も気が滅入ります。絵の周囲の金箔はおそらく20世紀に貼られたものとキャプションにありますが、この金色の縁取りが絵画の格式をやや損なっているように思います。

✧新収蔵作品 フェーデ・ガリツィア ホロフェルネスの首を持つユディト 1622年頃 油彩/カンヴァス 2024年度購入

フェーデ・ガリツィアは17世紀初頭のミラノで活躍した女性画家です。現在ではカラヴァッジョと並ぶ北イタリア静物画の旗手として主に知られますが、当時は宗教画や肖像画によっても高く評価されていました。特に「ユディトとホロフェルネス」は6点制作しており、本作はその中で最後に描かれたものと考えられます。(以下、割愛)

この画題は多くの画家が取り上げていますね。真っ先に思い浮かぶのはカラヴァッジョ作品。本作のユディトは半裸であることから、情事の後、寝入ったホロフェルネスの首を掻き切ったであろうことが想像できます。凶行に及んだ直後とは信じ難いほど穏やかな表情をしています。ホロフェルネスの頭髪を掴みつつ、あらぬ方向に顔を向けているのは、周囲を警戒しているのか、それとも母国の勝利を確信して平静を取り戻したのか。

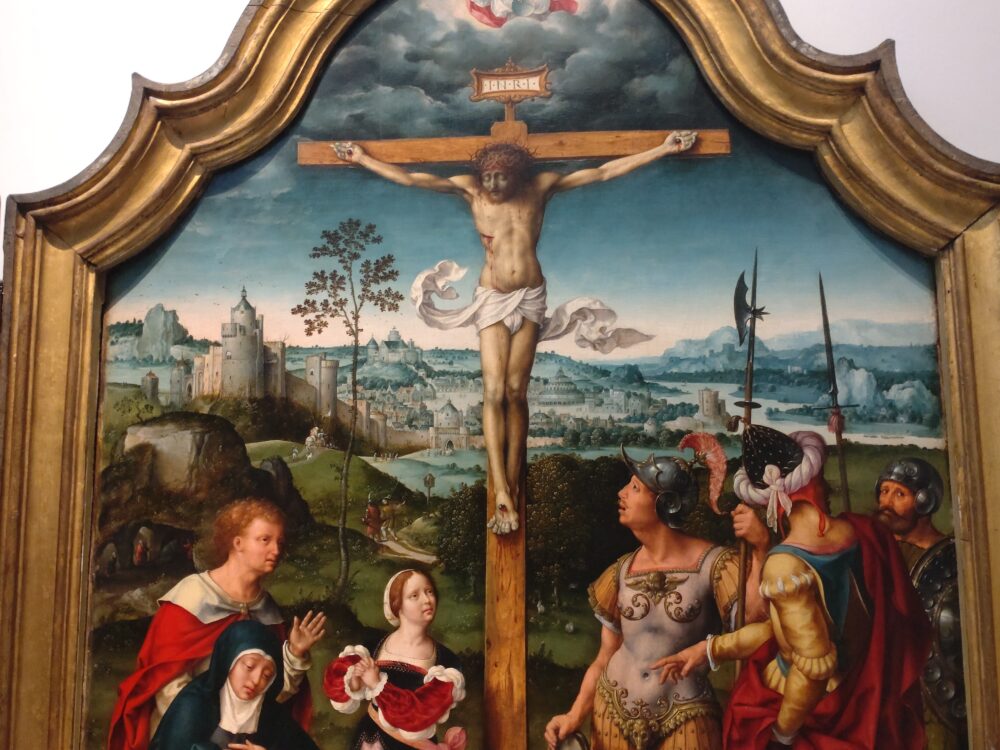

✧ヨース・ファン・クレーフェ 三連祭壇画:キリスト磔刑 16世紀前半 油彩/カンヴァス 1976年度購入

本作のように、中央パネルと開閉可能な左右の翼部で構成される作品を「三連祭壇画」と呼びます。ここは、全パネルを横断する風景を背景に、中央には「キリスト磔刑」が、両翼部には跪いて祈る寄進者の夫婦が描かれています。(以下、割愛)

やせ細ったキリストが磔刑に処せられたお姿が哀れを誘います。背景に人々の日常が窺えますが、暗雲が垂れ込めた画面は不穏な雰囲気を醸し出しています。

✧コルネリス・デ・ヘーム 果物籠のある静物 1654年頃 油彩/板 1990年度購入

(前略) 暗い壁を背にしたテーブルの上に、みずみずしい果実の数々がこぼれ落ちんばかりに置かれ、きわどくも均衡のとれた構図をかたちづくっています。(以下、割愛)

何らかの要因でテーブル・クロスが引っ張られ、籠に盛られた果物が崩れ落ちた、というシチュエーションでしょうか。静物画とは思えないほど動的です。艶のある瑞々しい果実の描写に魅了されました。

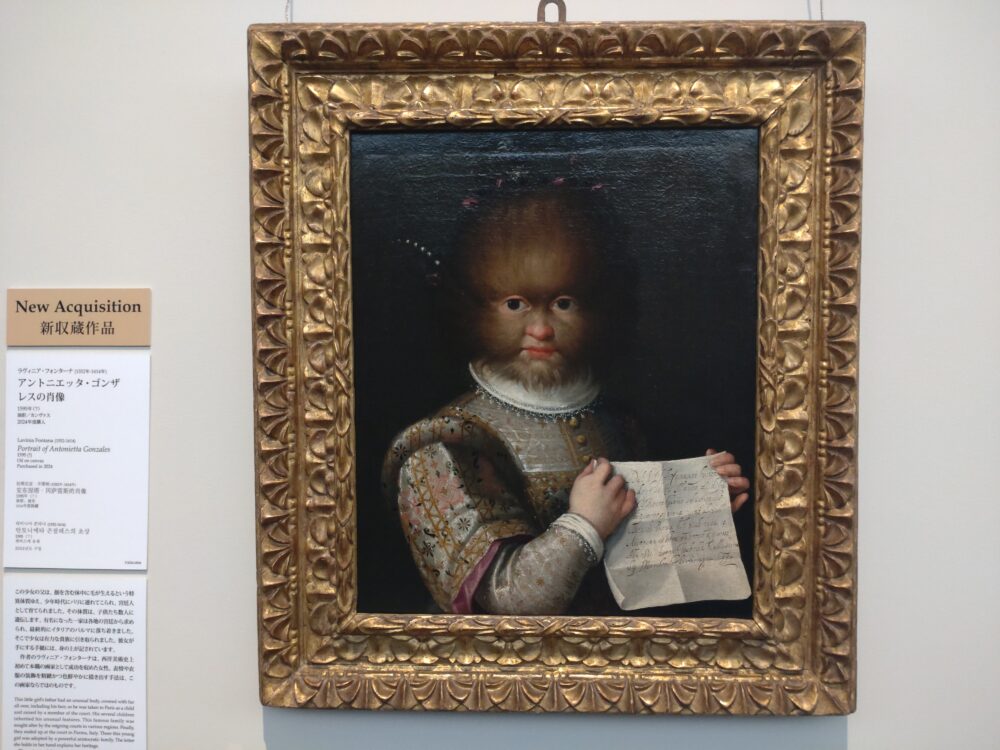

✧新収蔵作品 ラヴィニア・フォンターナ アントニエッタ・ゴンザレスの肖像 1595年? 油彩/カンヴァス

この少女の父は、顔を含む体中に毛が生えるという特異体質ゆえ、少年時代にパリに連れてこられ、宮廷人として育てられました。その体質は、子供たち数人に遺伝します。有名になった一家は各地の宮廷から求められ、最終的にイタリアのパルマに落ち着きました。そこで少女は有力な貴族に引き取られました。彼女が手にする手紙には、身の上が記されています。(以下、割愛)

比類なきインパクト!! 体中に毛が生える者が宮廷に引き取られ、大事にされた中世の風潮が不思議です。国や時代が異なっていたら、見世物小屋行きだったことでしょう。身の上の記された手紙を手に持つことから、この時代も身元・履歴が重視されたことが窺えますね。

✧カルロ・ドルチ 悲しみの聖母 1655年頃 油彩/カンヴァス 1998年度購入

ドルチは17世紀フィレンツェを代表する画家です。(中略) 本作の主題は、わが子キリストの運命をめぐって悲しみにくれる聖母マリアという極めて伝統的なものです。ドルチはこれを何枚も制作しています。(以下、割愛)

子供を授かる前から、我が子キリストの宿命を悲嘆するマリアがモティーフでしょうか。マントの青色と、後光の金色の取り合わせが美しい。胸の前で組まれた両の手は、頼る縁のない孤独な境遇を想像させます。

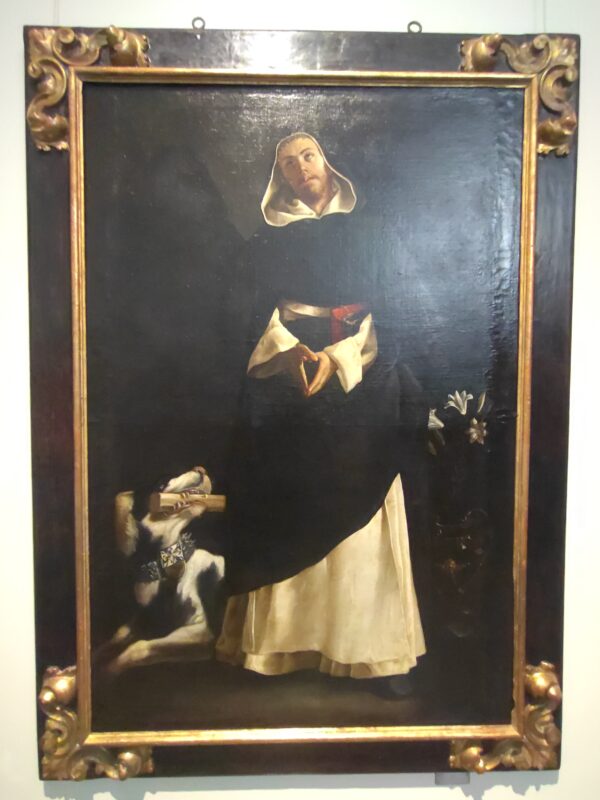

✧フランシスコ・デ・スルバラン 聖ドミニクス 1626−27年 油彩/カンヴァス 2019年度購入

初見は、企画展《西洋絵画、どこから見るか?》でした。数多い所蔵品の中でも優品に数えられるのではないでしょうか。企画展開催時のキャプションから一部引用します ⇓

《聖ドミニクス》は、画家がセビーリャで最初に手掛けた連作に属します。漆黒の背景から、ドミニコ会修道会の創設者ドミニクスが同会の黒と白の僧衣を身に纏って静かに浮かび上がります。(以下、割愛)

✧ヨハネス・フェルメールに帰属 聖プラクセディス 1655年 油彩/カンヴァス 寄託作品

これは、フェリーチェ・フィケレッリ(1605−60年)というイタリア人画家の作品の模写です。しかし、画面左下に記された署名と年記(Meer 1655)から、オランダの風俗画家として名高いフェルメールの作品である可能性が指摘されています。衣服の袖口などに用いられている鉛白はフェルメールの他の初期作品に用いられたものと極めて近い組成を持つことが判明しています。(以下、割愛)

キャプションを読んだ後、自然に視線が向かった先は、血を絞る両手。フェルメール作品にしては、肝心要の手の描写が物足りない気がします。初期の作品だから? でも、衣服のひだや陰影、壺の描写は申し分ない。ネット検索したら、専門家の間でも「フェルメールの真作」「真作ではない」と、評価が分かれているようです。

✧新収蔵作品 アントン・ラファエル・メングス エジプト逃避上の休息 1767年頃 油彩/板 2024年度購入

18世紀中葉のローマで活躍したドイツ出身の新古典主義の画家メングスは、1761年よりスペイン国王付きの宮廷画家としてマドリードに渡ります。本作は彼のスペイン時代、国王カルロス3世の弟ドン・ルイス親王のために描かれました。主題は聖家族のエジプト逃避上の休息を表したものですが、ヨゼフは後景にたたずみ、画面は実質的に聖母子図として構想されています。(以下、割愛)

視界に入った途端、そのクリアな印象に惹きつけられました。本作の聖母の表情は慈愛に満ちています。足首を交差させ、膝頭で幼子イエスを支えている構図も良いですね。青色のマントと赤い服の配分もちょうど良いかと。幼子の右手は聖母の手に絡まり、左手はショールを軽く握っています。聖母を見上げる顔が愛くるしい。光沢のある布、艶のある肌の表現も完璧。

| 【ふるさと納税】銀座千疋屋 銀座プレミアムアイス&ソルベ 10個入り アイス スイーツ デザート お菓子 おかし 詰め合わせ セット 贈答品 贈り物 ギフト ごほうび ご褒美 冷菓 F23R-466 価格:20000円 |

✧ヨハン・ハインリヒ・フュースリ グイド・カヴァルカンティの亡霊に出会うテオドーレ 1783年頃 油彩/カンヴァス 1983年度購入

この大作は、スイス生まれの画家フュースリの初期の代表作のひとつに数えられます。題材となっているのは、17世紀の詩人ジョン・ドライデンがボッカッチョの『デカメロン』を翻案した「テオドールとホノーリア」です。ホノーリアへの恋に悩むテオドールという青年が、愛する女性から拒絶されたために悲運の死を遂げた別の男性、グイド・カヴァルカンティの亡霊に出会います。(以下、割愛)

縦4mはありそうな大作です。反対の壁までさがって鑑賞。実に迫力があります。黒・茶・深緑といった重い色彩の効果もあり、ドラマチックな物語の世界に幻惑されます。

✧アンリ・ファンタン=ラトゥール 花と果物、ワイン容れのある静物 1865年 油彩/カンヴァス 1997年度購入

正統派の好ましい静物画です。黒い壁に紛れそうな黒色の花瓶がまた良いではありませんか。端に皿を配置してテーブルの輪郭を描くことで、皿をより立体的に見せる効果を狙ったのでしょうか。

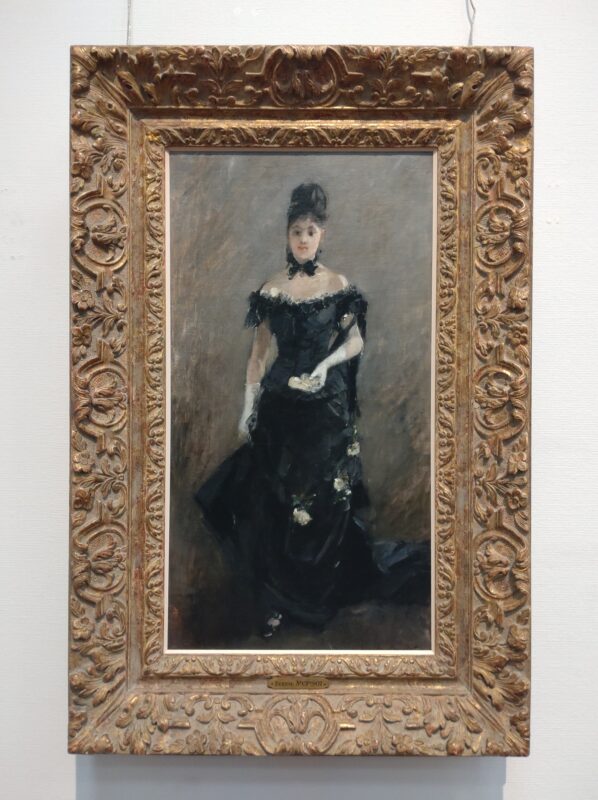

✧ベルト・モリゾ 黒いドレスの女性(観劇の前) 1875年 油彩/カンヴァス 2017年度購入

印象派の女性画家モリゾは、ブルジョワ階級の女性の視点から母子像や家族の姿など身近な主題を多く描きました。また画家仲間のエドゥアール・マネのために、幾度となく肖像画のモデルを務めています。本作は第2回印象派展(1876年)に出品されたと推定され、パリで日本美術商をしていた林忠正の旧蔵品でもありました。(以下、割愛)

印象深い素敵な作品。売却せず手元に置いていた画商の気持ちを理解することができます。

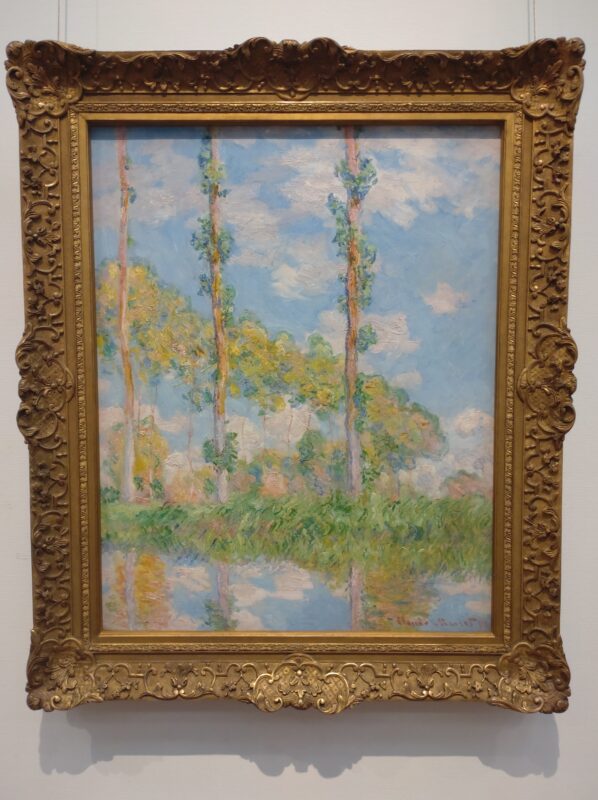

✧クロード・モネ 陽を浴びるポプラ並木 1891年 油彩/カンヴァス 松方コレクション

実に多くのモネ作品が展示されています。その中から1枚選ぶとしたら、明るい色調が特徴的な本作になるでしょうか。

✧ピエール=オーギュスト・ルノワール 木かげ 1880年頃 油彩/カンヴァス 松方コレクション

ルノワールの真骨頂は人物画ですが、風景画もまた味わい深い。

✧初展示作品 クロード・モネ 睡蓮 1897−1899年頃 油彩/カンヴァス The R.C.Collectionより寄託

(前略) 本作は、その最初期の〈睡蓮〉と推定される、現存する8点の作品のひとつです。ここでは後年の連作とは対照的に、水面の表現よりもむしろ、睡蓮の花それ自体がクローズアップされ、葉の緑をばら色に染める光の効果とともに細やかな筆致で描写されています。(以下、割愛)

水面に浮かぶ蓮の葉を、カンヴァスに忠実に写し取ったように見受けられます。シンプルに描かれた初期の睡蓮も良いですね。

新館2階 版画素描展示室にて《ピカソの人物画》展が開催されています。そちらの展示作品についてもブログをアップしました。

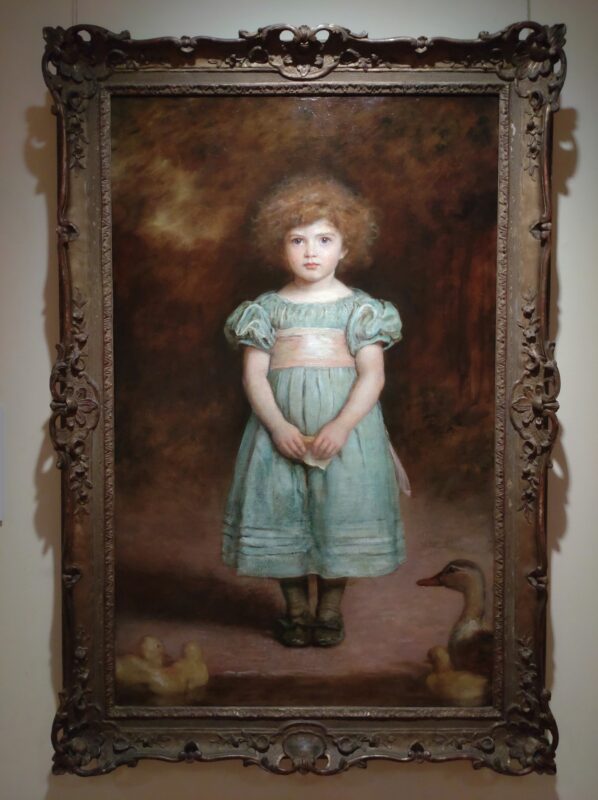

✧ジョン・エヴァリット・ミレイ あひるの子 1889年 油彩/カンヴァス 水嶋徳蔵氏より寄贈(旧松方コレクション)

前景「あひるの子」がタイトルとは奇妙です。それとも、少女を「あひるの子」と比喩したのでしょうか。この少女はなぜ、汚れて擦り切れた服を着ているのか。あひると戯れるでもなく、なぜ直立不動なのか。手に何を握っているのか。謎だらけです。

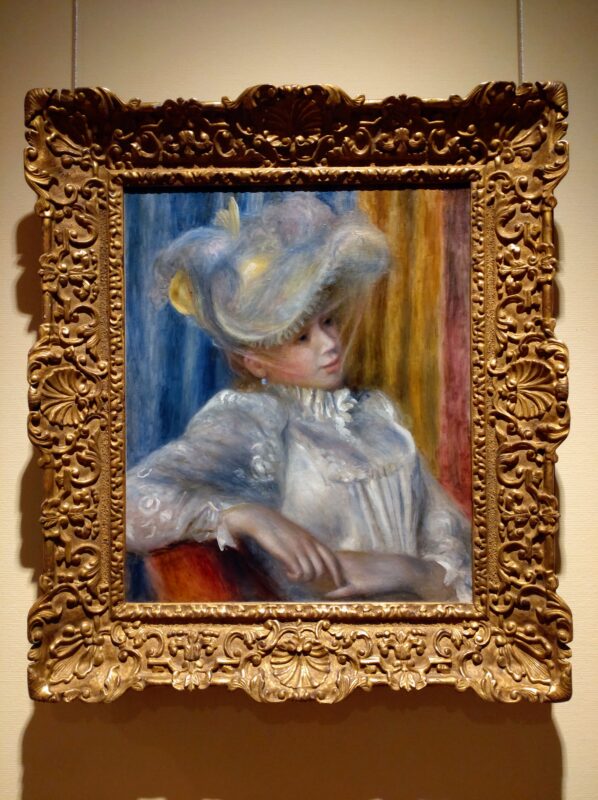

✧ピエール=オーギュスト・ルノワール 帽子の女 1891年 油彩/カンヴァス 松方コレクション

着飾った女性が椅子にもたれ、思索に耽る様子が描かれています。着用しているのは白いドレスのようですね。背景と同じ青色を使用してドレスの陰影を表現しています。モネの描く人物画は華やかです。

✧フィンセント・ファン・ゴッホ ばら 1889年 油彩/カンヴァス 松方コレクション

(前略) 1888年末、画家は南仏アルルにゴーガンを呼び寄せ共同生活を始めますが、やがて精神病の発作に襲われます。この作品は、翌1889年に入院したサン=レミの精神療養院に咲くばらを描いたものです。(以下、割愛)

療養している最中に制作したとは信じられないほど平穏な風景です。自然の緑に癒やされて健康を取り戻したのかしら…と思いきや、翌年、命を絶ってしまうんですよね。

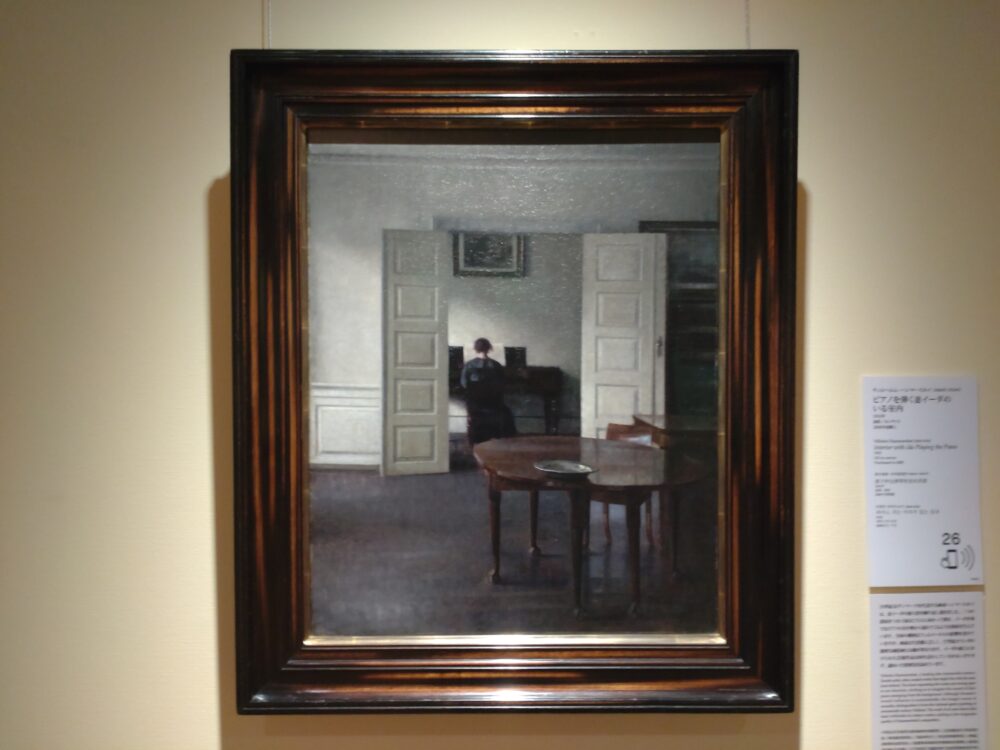

✧ヴィルヘルム・ハンマースホイ ピアノを弾く妻イーダのいる室内 1910年 油彩/カンヴァス 2008年度購入

19世紀末デンマークを代表する画家ハンマースホイは、妻イーダの後ろ姿を繰り返し描きました。(中略) 全体の構図はフェルメールらの影響を受けていますが、画面は生活感に乏しく、17世紀オランダの親密な風俗画とは趣が異なります。(以下、割愛)

簡素な部屋ながら、フェルメール作品の持つ雰囲気に何となく似ていたので、掲載してみました。

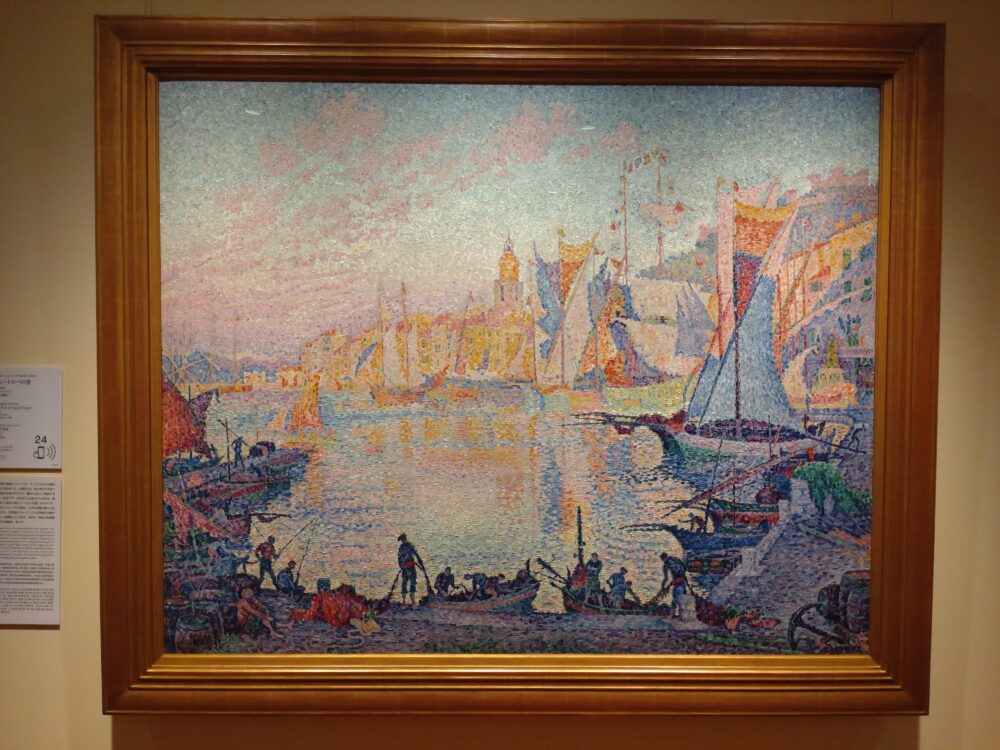

✧ポール・シニャック サン=トロペの港 1901−02年 油彩/カンヴァス 1987年度購入

新印象派の画家シニャックは、スーラとともに点描法の普及に努めました。(中略) 1902年に完成された本作は、画家の愛した南仏の港サン=トロペを描いたものです。(以下、割愛)

一見してシニャックと判る画風です。本作を撮影する来館者が引きも切らず。右隣に展示されている作品は更に良いなぁ…と思ったら『撮影不可』でした。

✧藤田嗣治 坐る女 1929年 油彩/カンヴァス 柿沼冨二朗氏御遺族より寄贈

背景に金箔が貼られ、気品ある女性が描かれています。戸外に設えられた寝台(のような台)に、パンプスを履いた足を投げ出す女性がモデル。大作でもありゴージャス!!

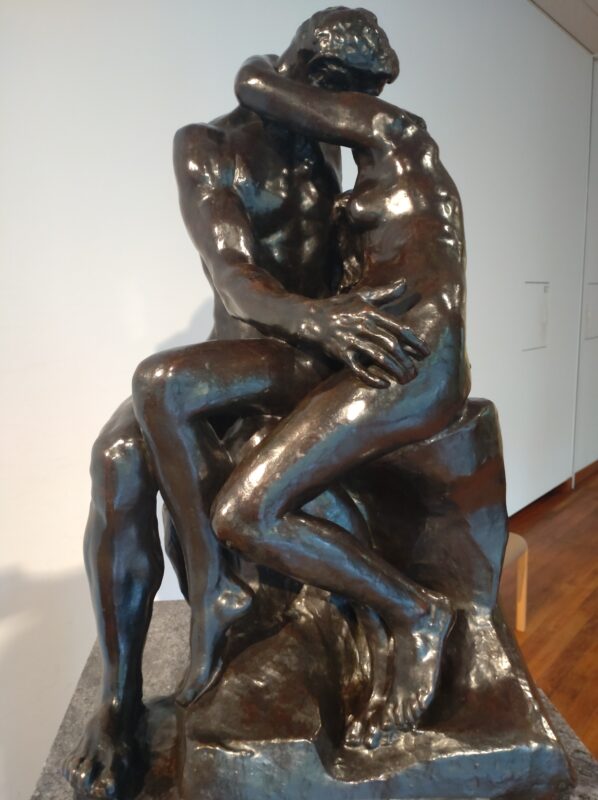

✧オーギュスト・ロダン 接吻 1882−87年頃(原型) ブロンズ 松方コレクション

以上、数多の展示作品の中から、絵画を主軸に、印象に残った作品24点をご紹介しました。当初30点ほどピックアップしましたが、長くなり過ぎるので割愛しました。

混み具合にもよりますが、観覧時間の目安は2時間。このご時世で、非常に良心的な入館料です。

松方の収集の目的は、日本で最初の西洋美術を常設展示する美術館をつくることにありました。西洋美術を学び、理解することは、日本人が西洋の人々の精神や考え方を理解することにつながると考えていた松方にとって、美術館の設立は、ひいては日本の社会の発展にも結びついてゆく…という松方幸次郎の精神が引き継がれているのですね。

―余談― 館内は冷房が効いてキンキンに冷えていました。冷房が苦手な方は、羽織る物を携帯されると良いかと思います。